Ein Einschnitt wie Tschernobyl

Exklusiv aus Australien – Ein CrimeMag-Schwerpunkt zu den Bränden in Australien, kuratiert von Alf Mayer

Die ursprünglichen Reisepläne hätten ihn direkt ins Feuer geführt. Eigentlich wollte CrimeMag Co-Herausgeber Alf Mayer von Sydney aus die Küste entlang nach Melbourne zockeln, entschied sich dann zugunsten eines Wiedersehens mit Tasmanien für einen anderen Reiseverlauf. Aber auch so waren die Brände Dauerthema. Sie bewegen die ganze Nation, sind ein Einschnitt wie Tschernobyl, die politischen Folgen noch gar nicht abzusehen. Die Front der Klimawandel-Leugner ist im Heimatland der Murdoch-Presse, die 58 Prozent der täglichen Zeitungen kontrolliert, besonders ausgeprägt.

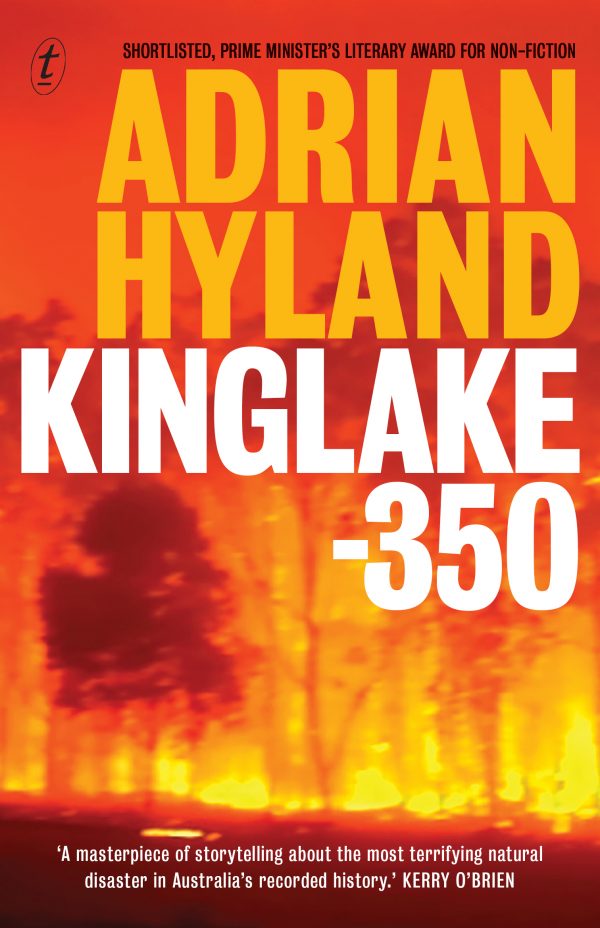

Für diese Ausgabe konnte Alf Mayer Beiträge der Krimi-Autoren Jock Serong, Alan Carter, Stephen Greenall und David Whish-Wilson organisieren und führte mit der Autorin Sulari Gentill, die beinahe ihr Haus ans Buschfeuer verlor, sowie mit Feuerwehrmann und Autor Adrian Hyland ein Interview. Der hat die letzte Brandkatastrophe von 2009 – den sogenannten „Black Saturday“ mit 173 Toten – in seinem außerordentlichen Buch Kingslake-350 aufgearbeitet. Exklusiv stellt er uns zudem den Anfang seiner im Werden befindlichen neuen crime novel Canticle Creek zur Verfügung – ein Buschfeuer darin im Mittelpunkt.

Hier Alf Mayers Bericht: Mit uns kommt der Regen. Als wir in Frankston südlich von Melbourne von unserer Freundin Rosie abgeholt werden, gibt es zehn Minuten Wolkenbruch – und Freudentänze auf der Straße. Das erste Nass seit Monaten. Am Tag zuvor waren es auf der Mornington Peninsula noch 42 Grad gewesen, die Hitze schien nie enden zu wollen. Die Großfeuer entlang der Südküste des Kontinents sind hier zwar gut zwei Autostunden entfernt, aber jeden Tag stieg die Feuergefahr, je nach Wind war Brandgeruch in der Luft, legte sich auf Haut und Lunge, verdüsterte sich der Himmel, lag das trockene Land in fahl unwirklichem Licht.

„Gut, dass ihr jetzt hier seid, in ein paar Jahren ist das hier alles nur noch schwarz“, sagt Keith Adamson zur Begrüßung auf ebenjener Caféterrasse am Strand von Balnarring Beach, auf der ich mich vor vier Jahren mit Garry Disher zu einem Interview traf („Der Schauplatz als Charakter“, CrimeMag Februar 2016). Keith, hochgewachsen, relaxt und nur bei einer Sache grimmig, war bis vor einem Jahr der ranghöchste Feuerwehrmann in Gippsland, mehr als 22.000 „firies“ hörten auf sein Kommando, jetzt ist er im Ruhestand. Er kann die Regierungspolitiker im Fernsehen nicht mehr sehen, wie sie sich immer noch der Realität verweigern und groteske Auftritte hinlegen. „Na, gerade Lust auf ein Tässchen Kaffee?“, ist zum Beispiel einzige Satz, der Premierminister Morrison vor laufenden Kameras einfällt, als er sich unbeholfen einem erschöpften an einem Tisch sitzenden alten „Firie“ nähert, die Hände mehr angelegt als ausgestreckt, auch in seiner Körpersprache zu keinerlei Empathie fähig, nur sein dummes Ministranten-Grinsen im Gesicht. Der Feuerwehrmann antwortet mit einer minimalistischen Geste der Verachtung, verzieht die Mundwinkel. „Wir vom Fire Service hatten Studien, die schon vor 20 Jahren exakt das Jahr vorausgesagt haben, wann es zur Katastrophe kommt. Aber das hat niemand hören wollen, stattdessen haben sie Personal und Ressourcen abgebaut“, sagt Keith und hängt eine Kostprobe bester australischer Flucherei an: bludgers, dickheads, fucktards, ratbags, wristies und mehr in einem einzig langen Satz.

Bei den Menschen, die ich in den nächsten Wochen treffe, ist viel Wut und Ohnmacht über das politische Führungspersonal zu spüren, oft auch so etwas wie Scham und abgrundtiefe Ungläubigkeit, den Kopf so weit im Sand haben zu können. Garry Disher etwa, als wir bei ihm zum Kaffee sind. Sein neuer Roman Peace beginnt mit einem Brand, es ist die Fortsetzung von Bitter Wash Road, spielt ein Jahr später, über Weihnachten bis Neujahr, und Constable Hirsch, inzwischen voll in seinem kleinen Kaff angekommen, ist so etwas wie der Hirte seiner Gemeinde geworden, kennt seine Pappenheimer. Es gibt tolle Kleinstadtdramen und üppig viel Polizeiroman, ein feines Buch – sehr schön geschrieben, in Australien gerade ein Bestseller, mehr als doppelt so viel Exemplare bereits verkauft wie sonst für Garrys Bücher üblich. Zu seiner politischen Einschätzung befragt, reagiert er zurückhaltender als Feuerwehrmann Keith. Schriftsteller seien keine Politiker und Fensterredner, sagt er, sie äußern sich mit ihren Büchern.

The Burning Island wird der im September 2020 herauskommende neue Roman von Jock Serong heißen (sein Fischzug erschien bei Polar). Adrian Hyland, durch die Romane mit der Aborigine Emily Tempest bekannt (Outback Bastard und Kaltes Feuer, beide bei Suhrkamp), schreibt an Canticle Creek. Im Oktober 2020 veröffentlicht Text Publishing in Melbourne The Climate Emergency von Tim Flannery, 2019 erschien in diesem feinen Independent-Verlag der weithin beachtete Erzählband A Constant Hum, in dem Alice Bishop in vielen Miniaturen den Erfahrungen des Black Saturday von 2009 eine Stimme gibt. Im gleichen Verlag ist der Kinderbuch-Klassiker Ash Road von Ivan Southall ein Bestseller. Große Beachtung findet gerade das Sachbuch Fire Country des Aborigine-Feuerpraktikers Victor Steffens, Untertitel: How Indigenous Fire Management Could Help Save Australia.

Noch eine Beobachtung: Es scheint, dass die Australier noch freundlicher geworden sind, wenn das möglich ist, noch warmherziger im Umgang miteinander. Bei Garry Disher sind es Zucchini und Rhabarber aus seinem Garten als nachbarschaftliche Geste, die er uns mitgibt, unsere Freundin wohnt keinen Landstraßen-Kilometer von ihm. Eine Nation steht unter Schock und rückt zusammen, geht behutsam(er) miteinander um. So gut wie jeder kennt jemanden, der von der Feuerkatastrophe dieses australischen „Black Summer“, wie sie ihn nennen, direkt betroffen ist. Alan Carter, gerade in Tasmanien nicht weit vom superidyllischen Bruny Island heimisch geworden, sagt es als Autor hier nebenan so: „You could literally not make this shit up. But here it is now, the new normal.“ Bis zu diesem Jahr waren die großen Katastrophen nach Wochentagen benannt: Black Friday (1939), Ash Wednesday (1983) und Black Saturday (2009), jetzt waren es Monate des Schreckens. Man muss sich das klarmachen: ein Gebiet fast so groß wie ganz England oder Deutschland verwüstet, über eine Milliarde Tiere schrecklich verendet, viele Arten (jetzt noch mehr) bedroht. Eine interaktive Karte und viele Informationen dazu hier.

Fast wie eine öffentliche Therapiestunde

Anfang Februar, Montagabend. Fernsehstunde. In der ABC-Sendung „QandA“, der australischen Variante von „Jetzt red i“, in der Bürger einem gut sortierten Panel ihre Fragen stellen können, wird zum ersten Mal „nationwide“ die Feuerkatastrophe verhandelt. Das Publikum besteht aus den Einwohnern des vom Feuer verwüsteten Küstenortes Bega, die Bürgermeisterin und einige Feuerbetroffene sitzen mit auf dem Podium. Es werden atemlos spannende 90 Minuten, wir drei zuhause ebenso gebannt vorgebeugt wie das Vor-Ort-Publikum, gemeinsame Tränen wegen mancher Schilderungen inklusive. Zwar ist mir der Moderator etwas zu sehr Dressman, überhaupt ist das australische TV-Personal wie einer Castingshow entsprungen, von geradezu puppenhafter „Beauty“ -, aber die Sendung rührt klar tief an vielerlei Nerv. Es ist fast wie eine öffentliche Therapiestunde, und man merkt, dass davon noch viele folgen müssen – und sollten. Eine Nation ringt um Worte und gemeinsame Sprache, um Umgang mit Schock, Verlust, Schmerz, Angst und viel, viel Konfusion und Verunsicherung.

Die Krimiautorin Sulari Gentill, die bereitwillig auf meine Fragen antwortet – siehe hier in dieser Ausgabe nebenan -, ihr Mann und ihr Sohn selbst Feuerwehrleute und im Dauereinsatz, während die Feuerwalze ihr Haus zu vernichten drohte und sie selbst sich schon von Hab und Gut und den Erstausgaben und Manuskripten ihrer Bücher verabschiedet hatte, bringt es so auf den Punkt: „Wir haben geglaubt, unsere kleine Stadt, in die wir vor zwanzig Jahren gezogen sind, ist allein schon durch ihr Klima und ihre Lage hier in den Bergen geschützt. Im Winter gab es Schnee und die Sommer waren mild, nicht heiß. Buschfeuer gab es nur selten, und sie waren klein. Aber es hat sich viel verändert, die Staatsforsten wurden privatisiert, man hat Personal abgebaut, gleichzeitig wurde es immer heißer. Jetzt ist Schnee die Ausnahme, die Sommer dauern länger und sind heißer und der Busch ist trocken wie Zunder, das Unterholz erstickt in dürrem Brombeergestrüpp, die Feuerschneisen sind zugewachsen. Die Feuergefahr schien einst völlig nebensächlich und leicht beherrschbar, jetzt aber müssen wir um unser Leben und unsere Häuser kämpfen.“

Das Feuer, das Sulari Gentill erlebte und das ihre Stadt zu verschlingen drohte, erschien ihr wie ein Monster. Fast wie ein Lebewesen, auf Rachefeldzug gegen die Maßlosigkeit menschlichen Tuns. 60 Meter hohe Flammen, die Feuerwerkfahrzeuge zum Schmelzen brachten und wie eine Urgewalt durch die Täler fegten. Sularis Ehemann und ihr 18jähriger Sohn verteidigten als Mitglieder des Rural Fire Service (RFS) zusammen mit Pensionären, Farmern, Imkern, Mechanikern ihre Stadt, deren Schicksal schon besiegelt schien. Wie durch ein Wunder blieb Sularis Haus stehen, von dem sie sich schon verabschiedet hatte. Allein in New South Wales gibt es über 2000 solcher RFS-Brigaden, alles Freiwillige – sie sind die Helden der Nation, wollen aber gar nicht so gesehen werden. „Prepare. Act. Survive“ heißt ihr Motto – Sei bereit, handle, und überlebe. Zwei perverse Fußnoten: Regierungschef Morrison meinte noch im Dezember, dass die freiwilligen Feuerwehren keine Hilfe notwendig hätten und „dass sie ihre Arbeit gerne“ täten, danach gab es kleinliches Hickhack um Aufwandsentschädigungen. Und die vom Coronavirus betroffene Reederei Royal Caribbean hat jetzt den australischen Firies kostenlose Kreuzfahrten angeboten.

Plötzlich hinaus zu einem Einsatz

Auch Adrian Hyland, den das deutsche Publikum als Autor zweier Kriminalromanen mit der Aborigines-Polizistin Emily Tempest kennt, ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in St Andrews, einer Landgemeinde am Fuß der Kinglake Ranges im Bundesstaat Victoria. Unter dem Dach der Country Fire Authority, wie die Organisation hier heißt, sind rund 50 000 Freiwillige sind versammelt, die Hälfte von ihnen aktive Feuerwehrleute. Sie sind bei jeder Art ländlicher Notfälle aktiv: Autounfälle, Überschwemmungen, Rettungsaktionen und natürlich Brände.

Während ich mit ihm E-Mails wechsle, muss Adrian plötzlich hinaus zu einem Einsatz. Nach drei Stunden ist er wieder am Computer: „Glücklicherweise war es nur ein kleines Feuer und das Wetter ist heute sehr mild, wir haben es schnell unter Kontrolle gehabt.“ Schon in der ersten E-Mail hatte er sich erleichtert gezeigt, dass sich die generelle Lage beruhigt hatte – wenn auch wieder mit anderen Wetterextremen: Sydney bekam an einem einzigen Tag mehr Regen ab als die letzten 23 Jahre zusammengerechnet. „Fires – ugh – I’m a volunteer firefighter – was fighting the buggers for much of January – thank god it’s calmed down now – I was (almost literally) burnt out“, schrieb er mir. Er sei fast buchstäblich ausgebrannt, war den ganzen Januar im Einsatz. „I’m a bit obsessed with fire right now, both in my writing and in my daily life – I see it as an archetype of the future we are creating for ourselves – the epitome of everything we are doing wrong.“ – Feuer bestimme gerade sehr sein Alltagsleben und sein Schreiben, er sieht die Brände als Archetypen einer Zukunft, die wir uns selber geschaffen haben, als Inbegriff all dessen, was wir falsch machen. Und er sitzt gerade an einem neuen Roman, Arbeitstitel „Canticle Creek“, in dem Feuer eine große Rolle spielt. Er ist noch mitten drin, die Arbeit daran hält ihn bei Verstand und Vernunft, sagt er. Ich muss ihn nicht sehr überreden, ihn um eine Leseprobe zu bitten – exklusiv finden Sie einen Textauszug hier in dieser CulturMag-Ausgabe nebenan.

Die Tage übrigens von Emily Tempest sind vorbei. Heutzutage wäre es zu politisch inkorrekt, einen „whitefeller“ aus der Ureinwohner-Perspektive schreiben zu haben. Das neue Buch wird deshalb ein Kriminalroman mit Setting in den Kingland Ranges und einem großen, schmutzigen Buschfeuer im Mittelpunkt. Hyland selbst kam im Januar knapp mit dem Leben davon, sein Firetruck wurde von sich einem schnell bewegenden Feuer eingeschlossen, er lag schon auf dem Rücken, war vom Rauch geblendet, rang um Atem, dachte, sein Stündlein habe geschlagen. Er weiß also, wovon er schreibt. Zur Arbeit an seinem beeindruckenden Sachbuch Kinglake-350 siehe das Gespräch mit ihm hier nebenan. Eine sehr bemerkenswerte Rede von ihm hier.

Cape Grim: Eigentlich die reinste Luft des Planeten

Das Feuer folgt uns auch nach Tasmanien. 2013, 2016 und zuletzt 2019 gab es dort schwere Brände, denen einzigartige Restbestände von Pflanzen- und Baumarten des Urkontinents Gondwana zum Opfer fielen. Arten, die es seit Erdmillionen noch nie mit Feuer zu tun hatten und über keine natürlichen Schutzmechanismen verfügen. Quer durch das Land sieht man noch angekohlte Baumstämme, einmal kamen wir durch einen Eukalyptuswald, in dem sich die verbrannte Rinde wie Bananenschalen Richtung Boden kringelte und die Stämme gespenstisch weiß standen. Feuerspuren als (durchaus gelungenes) Designelement begegnen wir am Pier von Hobart in der ehemals größten Marmeladenfabrik der Welt, heute beherbergt sie das Feinschmeckerlokal „Peacock and James“, der Innenhof ist von rußgeschwärzten dicken Balken gesäumt, und das sieht sogar gut aus. Unbedingt die feuergeschmorten Karotten probieren …

Ganz oben links auf Tasmanien, draußen auf Cape Grim, wo es das beste Fleisch Australiens in Waygu-Qualität und garantiert ohne Hormone gibt, werden in der Woolnorth Windfarm 13 Prozent der Inselenergie erzeugt und misst die Baseline Air Pollution Station (CGBAPS) die – eigentlich dort – reinste Luft der Welt in einer weltweit bedeutsamen Wetterstationen, die der Wissenschaft seit 1976 einzigartige Daten zum Treibhauseffekt und zur Luftverschmutzung liefert. Zwei Mal sind die australischen Rauchschwaden inzwischen schon um die Erde gezogen. 20.000 Kilometer weit bläst der Wind vom südamerikanischen Kap Horn über die Meere, ehe er hier an Land trifft. Wer hier nicht aufpasst, wird vom Kliff geweht.

Besser immerhin als gestoßen. Es ist ein bewegender Moment, als unsere Führerin über die nachhaltig geführte Woolnorth-Farm, die Aborigine Laura Daubner, uns in einer alten, ausgedienten Wollhütte, in der einst 3500 Schafe die Stunde geschoren wurden, vom Schicksal ihrer Ahnen erzählt. Ihre Geschichte gehört dazu, wenn man etwas von der Ausbeutung des Landes und dem tiefsitzende Nichtverstehen der Aborigines-Kultur erfahren will. Betont nüchtern schildert Laura das Cape-Grim-Massaker vom 10. Februar 1828 im Van Diemen’s Land, wie ganz Tasmanien einst hieß. statt. Vier Schäfer mit Musketen töteten aus dem Hinterhalt 30 Aborigines vom Clan der Pennemukeer aus Cape Grim und warfen die Leichen von 60 Meter hohen Klippen ins Meer. Den Hügel, auf dem das Massaker stattfand, nannten die Weißen danach Victory Hill.

In Hobart treffe ich Peter Whish-Wilson, den Bruder von Krimiautor David Whish-Wilson (Die Ratten von Perth und Die Gruben von Perth, gerade mit dem Roman True West über die Neo-Nazi-Truckerszene in Westaustralien in den Buchhandlungen). Peter sitzt für die australischen Grünen seit 2012 als Senator im Oberhaus in Canberra. Die Macht der Murdoch-Presse hat der ehemalige Banker, Broker und Weinbauer selbst schon hautnah früh zu spüren bekommen, als er 2013 wegen angeblicher Terroristen-Sympathie zur Zielscheibe einer Verleumdungskampagne wurde. Sein Büro in Launceston musste er wegen der Angriffe schließen, schon damals war der Ansturm der digitalen Bot-Armeen enorm. Zur Zeit steht er unter Feuer, weil er in der Kampagne „Bring Assange Home“ klare Position bezieht und mit federführend ist. In den Murdoch-Medien wird gerade gegen die Grünen als „Öko-Terroristen“ gehetzt. Adrian Hyland war fassungslos, als er nach wochenlangem Feuereinsatz nach Haus kam und die Grünen als verantwortlich für die Brände dargestellt sah. Auch der Premierminister selbst schreckte vor solchen Anschuldigungen nicht zurück.

Der soziale Kontrakt selbst steht zur Debatte

„Shocking, disgusting people“, sagt Verleger Michael Heyward vom Independent-Verlag Text Publishing dazu, als ich ihn in Melbourne besuche. Er erzählt auch eindringlich, wie schmutzig und schwer zu atmen die Brände die Luft in dieser Metropole machten: „The air was filfthy for days.“

Über das Thema zu reden ist im australischen Diskurs freilich weithin nur schwierig möglich. Wir Europäer sind da Tschernobyl-Jahrzehnte voraus. Es gilt als „rude“, als unhöflich, politische Meinung zu äußern. Die durchaus mächtige Rechte macht zudem alles Kritische zu einem Thema des „Kultur-Krieges“, zu einer Glaubenssache. Siehe dazu auch David Whish-Wilson in seinem Beitrag. „Wir Australier sind unpolitisch“ bestätigt Autor Stephen Greenall, dessen aufregend innovativer Kriminalroman Winter Traffic im Herbst bei Suhrkamp erscheint. Dabei, so Greenall, „steht gerade unser gesamter sozialer Kontrakt selbst zu Diskussion, nämlich, ob wir wirklich eine Nation sind, deren Land nur dazu da ist, ausgeplündert zu werden, um ein paar (bereits unsagbar reiche) Leute noch reicher zu machen, servil bedient von einer Klasse politischer Zwerge, die den Reichtum anbeten“.

Die den Klimawandel leugnenden und das Miteinander vergiftenden erzkonservativen Medien „sind der Krebs unserer Gesellschaft“, sagt Peter Whish-Wilson. „Sie können Wahlen beeinflussen, die Labour-Partei ist von ihnen völlig eingeschüchtert.“ Gerade wird gegen Labour-Überlegungen geschossen, die Höhe der australischen Kohleexporte zu deckeln. Der Labour-Vorsitzende Albarese verspricht prompt, selbst wenn Australien 2050 dann Null-Emission habe, könne man immer noch jede Menge Kohle exportieren und den Wohlstand sichern. Wessen, fragt sich. Vor kurzem hat der tasmanische Autor Richard Flanagan (Tod auf dem Fluß) in einem weltweit nachgedruckten Leitartikel Australien als den „Ground Zero der Klimakatastrophe“ geschildert. An den maßgeblichen Politikern tropft so etwas ab.

Andrew Nette, ein ausgewiesener Fachmann „for all things Pulp“ (sein Blog heißt Pulp Curry), den ich in Melbourne treffe, ist Co-Autor des extrem interessanten „Sticking it to the Man“ über Schundromane der Gegenkultur (meine Besprechung hier) und arbeitet gerade an einem Buch über sozialrevolutionäre Science Fiction der 1960er bis 80er. Er beklagt den absoluten Mangel an Utopien in seinem Land. „Hier gibt es kein Morgen, nur das schnelle Geld. Wir sind eben doch eine Nation von Räubern, take the money and run. Auch in der Literatur gibt es, wenn es um Zukunft geht, nur noch Dystopie.“ Als ich erwähne, dass Australien zu meinem Geburtstag stets ein Feuerwerk parat hat, korrigiert er den Nationalfeiertag 26. Januar als „Invasion Day“. Wie die der Vereinigten Staaten von Amerika ist auch die weiße Geschichte Australiens eine der Aneignung, Missachtung und Gewalt. Aber, wie Autor Jock Serong bekräftigt: Wir sind als Nation gut im Vergessen“, sein Text über „unseren Sommer der Feuer“ hier nebenan.

„We always take the easy way out“, kommentiert Peter Whish-Wilson. „Wir sind ein wunderschönes und reiches Land, das seine Bodenschätze ausplündert und an die Welt verkauft. Der Begriff Nachhaltigkeit ist bei uns ein Fremdwort.“ Ganz oben auf der Liste der aktuellen Begierden: die Tarkine-Region im Nordwesten Tasmaniens, wo unter dem kalten Regenwald Eisenerz, Silizium, Kupfer, Nickel und Seltene Erden schlummern. (Alternativer Tourismus-Tip am Rande: Fahren Sie hin, solange der Wald noch da ist, das ist so weit weg vom Rest der Welt, dass man davon Jahre zehren kann… Über den traumhaft schönen Dove Lake am Cradle Mountain soll eine Schwebebahn gebaut werden, das ist so pervers wie eine über den Vatikan.)

Quer durch die Insel regt sich dagegen Widerstand. Kaum jemand hierzulande weiß, dass die Grünen als Bewegung einst auf Tasmanien im Kampf gegen Staupläne des Franklin River entstanden sind. Von 128 Wählerstimmen bei der ersten parlamentarischen Wahl sind sie auch in Australien mit über einer Million Wähler zu einer sozialen Bewegung geworden. Peter Whish-Wilsons Hoffnung liegt hier ganz klar bei den Jüngeren, wer die alten talking heads im Fernsehen sieht, weiß, dass hier Hopfen und Malz verloren ist. Das Steuer umzulegen ist eine Generationenfrage, meint er.

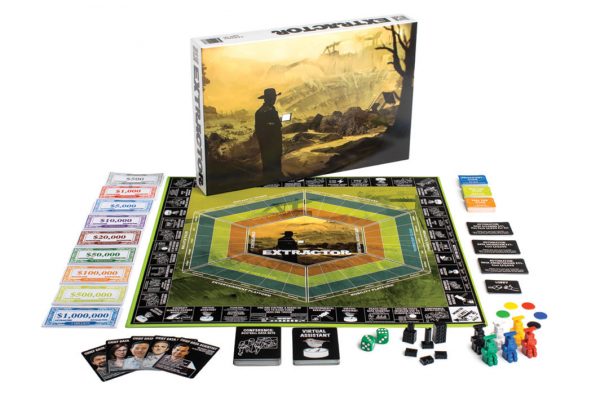

Die jüngere Generation findet man zum Beispiel auf Ebene 5 im großartigen, wie die Felsenstadt Petra in den Sandstein gehauenen Museum of Old and New Art (MONA) in Hobart. Man geht durch wahnwitzige Ton- und Lichtinstallationen und steht plötzlich auf einem marktplatzgroßen Monopoly-Spielfeld. „Mine“ – Mine, wie auch „meins“ im Raffgiersinne – heißt das als vom neuseeländischen Künstler Simon Denny entwickelte und hier live zu spielende Computerspiel, in dem Gier und Ängste im ausbeuterischen Umgang mit der Natur ebenso thematisiert werden wie der mit unseren Daten. Wer die Website besucht, wird selbst Teil dieses Transfers. Es gibt einen beeindruckend großen, eigenen Verkaufsraum im MONA für das Spiel. Es geht weg wie warme Semmeln. Museumsgründer David Walsh dürfte sich freuen, wird hier doch sein Ziel, „ein subversives Disneyland für Erwachsene zu sein“ spielerisch, witzig und klug eingelöst.

Hartz übrigens ist hier ein Wasser, bis Melbourne hoch in allen Verkaufstheken zu finden: „sourced from South West Tasmania, the last great temperature wilderness of the world“. Der Wildnis von Bruny Island im Südwesten Tasmanien nähern wir uns per Jet-Boot. Unglaublich, wie meisterlich unser Skipper sein wendiges Schnellboot über haushohe Wellenberge und durch die brüllende Brandung steuert, wie elegant nahe er den Felsen mit Pinguinen, Seelöwen, Robben und Seevögeln kommt – und dem Kelp, der hier in Wäldern baumhoch wächst. Und enorm bedroht ist. Viermal schneller als sonst wo auf der Erde erwärmt sich an der Südostküste Tasmanien der Ozean. Wissenschaftler aus der ganzen Welt studieren hier Klimawandel konkret und brutal.

„Es ist zum Fürchten, wir sind in einem Albtraum“, sagt Peter Whish-Wilson, der seit seiner Kindheit nach Abalone taucht. (Mmmmh übrigens, wer das noch nie aß: wie Tintenfisch auf Crack, der Gaumen vergisst die Begegnung nie wieder.) „Es fühlt sich biblisch an, wie unser schönes Land in die Katastrophe steuert. Alles kippt viel schneller um, als wir gefürchtet haben.“ Immer wieder erlebt der Politiker, wie Wissenschaftler ihm gestehen, sie hätten sich geirrt – nicht in ihren Sachprognosen, aber in der Zeitebene. „Es passiert viel schneller.“

Und dann sieht man immer wieder all diese Nasen im Fernsehen, Männer, die etwas von „2050“ murmeln und an nichts glauben als „bissiness opportunities“. Australien ist ein Wetdream für den Neoliberalismus, für den rücksichtslosen Umgang mit der Natur. Im MONA stehe ich lange vor einem Gemälde des Künstlers Arthur Boyd. Es zeigt die Apokalypse, heißt „Melbourne Burning“ und stammt aus dem Jahr 1947. Es hing im Büro des ersten australischen Milliardärs, des durch Wolle, Zement, Medien, Öl und Bodenschätze reich gewordenen Unternehmers Michael Robert Hamilton Holmes à Court, war sein Lieblingsbild. Er starb mit 53 an einem Herzschlag. – Möge es doch mehr Leuten mit kaltem Herz möglichst bald ebenso gehen, denkt man manchmal in diesem heißen Land.

© Alf Mayer, Ende Februar 2020, Hobart/ Tasmanien