Ann Anders –

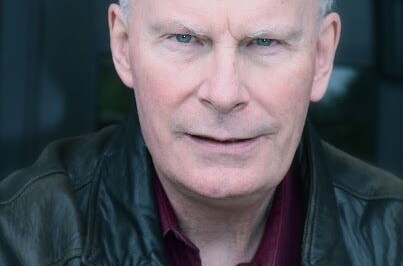

Friedrich Ani –

Bruno Arich-Gerz –

Vladimir Alexeev –

Thomas Adcock (in English) –

Ann Anders: Malta – drei Jahre nach dem Mord

Als ich vor drei Jahren schrieb, dass die Bombe, die Daphne Caruana Galizia am 16.Oktober 2017 zerfetzte, die Republik Malta verändert zurücklassen würde, war diese Behauptung ungeprüft.

Hatte ich recht?

Nein und ja.

Nein, denn die Korruption auf Malta geht weiter. Von den kleinen „Iced Buns“ der Vetternwirtschaft, die Geldwäsche die Korruption der Regierungskreise – all das geht weiter. (Siehe auch meine Rückblicke 2018 und 2019.) So bekam der Energieminister Konrad Mizzi, nachdem er als Minister zurücktreten musste, noch am gleichen Tag einen lukrativen Beraterjob bei eben diesem Ministerium, auf Geheiß des Premierministers Muscat.

Allerdings, ja, es hatte sich einiges verändert.

Diese Jobvergabe wurde sehr schnell von den aufmerksamen Medien aufgedeckt und veröffentlicht. Mizzi musste gehen.

Denn das, was sich wirklich verändert hat, ist das Bewusstsein, dass dieser Regierung nicht zu vertrauen ist. Bei den Labour-Parteigängern ist die Partei immer noch unanfechtbar. Auch nach dem Rücktritt von Muscat im Januar 2020 bekam sein Nachfolger Robert Abela abwartende Vorschusslorbeeren, die sich bald zerstreuten.

In Nachfolge von Daphne´s Blog etablierten sich einige kritische Stimmen im Netz, die recherchierend und kommentierend die Politik verfolgen. Besonders einflussreich ist Manuel Delia, der mit den zivilen Oppositionsgruppen wie z.B. Occupy Justice verbunden ist, die an Daphne an jedem 16. des Monats an ihrem Memorial gegenüber dem Gerichtsgebäude gedenken. Und immer Blumen und Bilder ablegen. Delia gewann sogar einen Zivilprozess gegen den Justizminister, der unter Muscats Regierung jeden Tag die Blumen und Transparente wegräumen ließ. Daraufhin klagte Delia gegen den Minister wegen Beschneidung der Meinungsfreiheit. Er bekam Recht und konnte am nächsten Tag bei der Polizei seine Bilder und Transparente abholen.

Journalisten und Freunde von Daphne haben sich zu einem Blog zusammengeschlossen, der mit großer Akribie recherchiert, was noch so alles unter der Hand vergeben wird, welcher der Abgeordneten seine Einkünfte nicht offenlegt, wer ohne Ausschreibung einen Regierungsauftrag bekommt. Es gibt noch mehr dieser kritischen Stimmen, sogar LovinMalta, die zuvor drüber berichtete, wo die beste Pizza von Gozo zu finden oder das geilste Event in der Valletta, interessierte sich nun auch für andere Themen. Die Zustände im einzigen Gefängnis Maltas, die alltägliche Diskriminierung von Transleuten oder Schwulen. Denn zwar hatte die Regierung ziemlich liberale Gesetze gegen deren Diskriminierung erlassen, aber in einem Land, in dem es ein noch strengeres Abtreibungsverbot als in Polen gibt (nie und nimmer darf es geschehen) oder Scheidung mit hohen Hürden versehen ist, ist die Bevölkerung in diesen Fragen keineswegs liberal. Die katholische Kirche hat auch hier ihren Einfluss. Lovin Malta recherchieren auch selbst in anderen Bereichen, Misswirtschaft, Bestechung und Ausbeutung der Geflüchteten in der alles überrollenden Bauindustrie. Und Tipps über die besten Eissalons der Insel oder die schönsten Badebuchten gibt es weiterhin.

Vor allem die Europäische Union blickt nun nach Malta.

Vieles was Daphne recherchiert hatte, soweit sie es konnte, hatte sich bewahrheitet. Der Elektrogas-Deal, der Verkauf von Maltesischen Pässen, die zugleich EU-Pässe sind, die Panama Papers, die Geldwäsche.

Nachdem die EU einen Saal nach ihr benannt hatte, mehrere Medaillen posthum an sie vergeben, Preise für die Pressefreiheit nach ihr benannt wurden, forderte die EU eine öffentliche Anhörung zu dem Mord. Am letzten Tag der Frist setzte die Regierung ein Verfahren in Gang, das noch anhält, interessante Details ans Licht brachte, einige unglückliche Auftritte ehemaliger Minister oder von Muscat selbst boten.

Und mit diesen weiteren Details interessiert sich auch die Weltpresse für Malta. Dank der drei Söhne von Daphne, die hartnäckig für die Wahrheit über den Mord an ihrer Mutter kämpfen, wird nun auch darüber weltweit berichtet. The Guardian, Süddeutsche Zeitung oder La Repubblica haben alle lange Artikel darüber veröffentlicht. Einige gehören zu dem Daphne Project, welches weiter recherchiert, was Daphne nicht mehr zu Ende führen konnte. ( www.occrp.org)

BBC und DW sendeten lange Filmportraits über Malta und die Korruption.

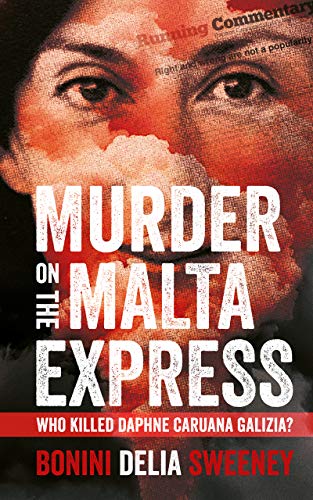

Das Buch Murder on the Malta Express: Who killed Daphne Caruana Galizia von Manuel Delia, John Sweeney (BBC) und Carlo Bonini (Repubblica) erhielt in diesem Herbst den Maltesischen Buch Preis für Non-Fiction.

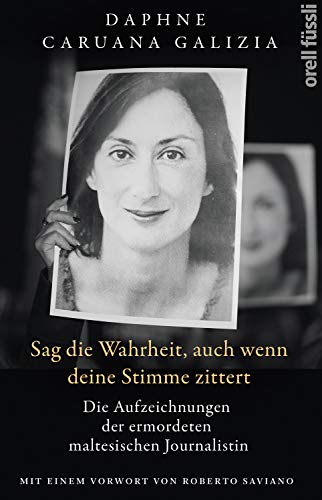

Auf italienisch und deutsch ist erschienen Sage die Wahrheit, auch wenn deine Stimme zittert. Ihr Blog, auf deutsch übersetzt, nach Themen geordnet, mit einem Vorwort von Roberto Saviano, einem Journalisten, der sich vor allem mit Reportagen über organisierter Kriminalität , der italienischen Mafia, einen Namen machte.

Und zu guter Letzt ein ausführlich recherchierter, den ganzen Skandal gut zusammenfassenden Artikel just in der Dezember- Ausgabe des New Yorker.

– „You don´t kill the story by killing the journalist.”

(Corinne Vella, Daphnes Schwester)

Ann Anders‘ CrimeMag-Text Mord auf Malta – Über die Bloggerin und Aktivistin Daphne Caruana Galizia vom Dezember 2017 hier. Ihre Fortschreibung von 2018 hier in unserem Jahresrückblick 2018 und von 2019 hier. Gerade wieder aufgelegt und bei Dörlemann erschienen ist ihre Übersetzung von Lolly Willowes oder Der liebevolle Jägersmann von Sylvia Townsend Warner, ein Meilenstein der feministischen Literatur und ein herrlich schräges, pikantes Plädoyer für die Freiheit alleinstehender Frauen. Geschrieben wurde diese Geschichte einer badass woman 1927 und sofort ein Bestseller, vom Guardian als Nummer 52 der 100 besten englischsprachigen Roman benannt.

Friedrich Ani: Von Usern und Jägern

Niemals hätte ich gedacht, dass ich ein einzelnes Wort nicht mögen könnte. Ich war überzeugt, jedes Wort, jeder Buchstabe besäße eine Bedeutung, die zu ergründen meine Aufgabe als Schriftsteller wäre. Seit meinem siebten Lebensjahr waren Wörter die Furchen im Watt meines Schweigens, ich folgte ihnen voller Vertrauen und Neugier und mit ein wenig Furcht. So entdeckte ich allmählich eine Spur und begriff, dass es die meine war; sie war schon immer da gewesen, jetzt erkannte ich sie; meine Schritte passten hinein, mein Atem folgte dem Rhythmus meines Gehens und nährte mein neues Schweigen mit ureigenen Sätzen.

Niemals hätte ich gedacht, dass mich ein einzelnes Wort – nicht der Sprecher oder Schreiber, die bloße Ansammlung simpler Buchstaben – in einen Zustand am Rand des Hasses versetzen würde.

Mein Leben lang breitete ich die Arme aus und hieß sie willkommen, ganz gleich, wie ramponiert sie aussehen mochten, wie geschunden, missgestaltet, verachtet oder abgrundtief missverstanden. Bei mir, glaubte ich, würden sie alle eine Heimstatt finden, kein Wort würde abgewiesen, keines als unwürdig oder zu klein erachtet. Lasst die Wörter zu mir kommen, rief es in mir, gebenedeit sei jede Silbe.

Jetzt kam eines daher, von dem mir einfach nur schlecht wird.

Asap.

ASAP.

Ausgesprochen wird es nie, scheint mir, nur geschrieben von Leuten in bestimmten Branchen, die mitteilen, dass sie sich um etwas kümmern wollen oder werden, und zwar demnächst. AS SOON AS POSSIBLE.

Asap.

Das Wort steht mitten in einem Satz, und ich denke: Hau ab!

Sagt man so etwas zu einem hilflosen Wort, das nicht einmal ein Wort ist, sondern bloß ein Akronym?

Nein.

Ich jetzt schon, hier tippe ich und kann nicht anders: Wer asap schreibt, dem sollen die Buchstaben wie Zähne ausfallen und Fäulnis hinterlassen.

Ich hasse dich, du Wort, und ich hasse mich, weil ich so hassen muss wegen eines einzigen Wortes.

Ich habe mir vorgenommen, jede Seite des Dudens zu küssen, um mich mit mir selbst zu versöhnen.

War schon auf Seite fünfhundertfünfundachtzig, als mich die Mail eines Bekannten erreichte, durchaus persönlich gehalten, eine Mischung aus beruflichen, uns beide betreffenden Themen und privaten Anmerkungen zum momentanen Leben im Allgemeinen. Am Ende schrieb er seinen Namen und davor „LG“.

LG.

Hat’s ihm dermaßen pressiert, dass die Zeit nicht mehr für ausgeschriebene Liebe Grüße reichte? Macht man das jetzt so in gewissen Kreisen? Man L-G-eht am Schluss? Vielleicht später, asap, wäre wieder Zeit für eine Ausführlichkeit? Natürlich: Wir leben in rasenden Zeiten, facebook, twitter und Co. (Konsorten) fordern alles von uns, Wendigkeit, Unnachgiebigkeit, pfeilschnelles Graderaussein. Wir feuern Meinungen ab auf den Schlachtfeldern der gnadenlosen Kommunikation, wir bewerten Dinge, ohne vorher nachgedacht zu haben. Hä? Nachdenken? Wozu? Asap vielleicht. Wenn überhaupt. Denken ist was für Leute, die sonst nichts zu tun haben. Hat doch keiner mehr: Zeit. Facebook ruft. Da isst einer ein Schnitzel mit Pommes frites und schießt ein Foto davon, sein Problem: die Sauce schmeckt ihm nicht. Hundertsiebzehn Kommentare! Bewundernswert, diese Hingabe. Noch dazu, weil diese Fachleute ja noch siebzig andere Fotos mit Essen drauf oder umgestürzten Bäumen oder Klamotten bemeinungen müssen. Und anschließend ruft die Demo gegen die Willkür der Regierung.

Einstmals würdige Geistesmenschen äußern sich zu schauerlichen Banalitäten, stellen Fragen, deren Antworten sie sich selbst geben, präsentieren ihren winzigen Alltag als bestaunenswerten Kosmos einer echt systemrelevanten Spezies, strampeln munter mit im Planschbecken aufgeplusterter Eitelkeiten. Und das alles ohne jedwede Ironie oder Empathie.

Seit die so genannten sozialen Medien mit ihren manipulativen Tentakeln krakenartig in das soziale Leben realer Menschen eingedrungen sind, siechen Werte wie Mitgefühl oder liebevolle Ironie dahin, und es sieht nicht so aus, als würden sie demnächst aus ihrem Dämmerschlaf erwachen. Der Juser wurde zum Jäger, jeder Einzelne zum Freiwild, jegliche Form des Gemeinschaftssinns pervertiert. Widersacher fallen Widersachern zum Opfer, wer nicht schneller als sein Schatten schießt, hat in diesem Gehege nichts verloren. Armer Hund. Ausgeschlossen aus dem Rudel der tausendköpfigen Zerberusse, die verbissen das Tor zum unterirdischen Paradies bewachen, das sie Wahrheit nennen. Ihr Sabber tötet die Naiven auf der Stelle, alle jene, die vielleicht nur spielen oder einen Gedanken in die Luft werfen wollten, zum inneren Verweilen oder aus Ansporn oder Freude am Diskurs. Solches zu wagen, verbietet sich im Lärm und Gebell der Selbstgerechten. Deren Biestigkeit erreichte in Zeiten der Pandemie neue, ungeahnte Höhen. Zwei Meinungen? Nein. Fünf Meinungen? Nein. Nur eine Meinung zählte – die des gerade Meinenden in der Kakophonie der Allmächtigen. Tote wegen Covid-19? Wo denn? Zeigen Sie mir einen einzigen Leichnam, und ich erkläre Ihnen die wahre Todesursache!

Wir werden alle sterben, im schlimmsten Fall an facebook-21. Doch kein Grund zur Panik. Bald schon – das fb-Gift führt nämlich zur Auferstehung als Homo Supersapiens – kehren wir zurück und bevölkern das virtuelle All als Zombies bis in die Ewigkeit. Das wird ein Fest! Erlöst von allem irdischen Kleinkram, begreifen wir die Schönheit eines absolut unschuldigen Daseins. Gekuschelt in Selbstzufriedenheit, kommunizieren wir auf einer Ebene grenzenloser Güte, wo niemand mehr verletzt, beleidigt, hinterrücks gemeuchelt oder offen hingerichtet wird. Endlich sind wir eine einzige, erdumspannende Community, in der wir füreinander alle Zeit der Welt haben.

Was waren das doch für ekelhafte Zustände damals, in denen wir uns fast vernichtet hätten aus purer Ahnungslosigkeit. Heute wissen wir: Die sozialen Medien sind doch sozial und wir ihre spielenden, übermütigen Kinder. Ach. LG und auf Wiedersehen asap.

(zuerst erschienen im Zürcher Kulturmagazin „kulturtipp“, 2020)

Friedrich Ani, geboren 1959, lebt in München. Er schreibt Romane, Gedichte, Jugendbücher, Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Sein Werk wurde mehrfach übersetzt und vielfach prämiert, u. a. mit dem Deutschen Krimi Preis, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis. Seine Romane um den Vermisstenfahnder Tabor Süden machten ihn zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Kriminalschriftsteller. Sein nächstes Buch Letzte Ehre erscheint im Juni 2021. Ein Auszug aus seinem Balladen-Buch ist hier zu lesen, ein Willkommen für die Neuauflage von Jörg Fausers Schlangenmaul hier, eine Hommage an Cornell Woolrich bei CrimeMag: „Kriminalschriftsteller sind die letzten Romantiker, wussten Sie das nicht?

Bruno Arich-Gerz

Die Pandemie erwischte mich in Harare auf einer Kurzzeitdozentur, bei der ich eigentlich Gunther Geltingers 2019er Roman Benzin vorstellen und auch ein wenig promoten wollte: eine queere Road Novel mit Schauplatz Zimbabwe, voller Zartem und Hartem aus der Nach-Mugabe-Zeit. Ich musste abbrechen und bin eine Woche nach Einsetzen von Shutdown Nr. 1 zurückgekehrt aus einem bis dahin recht unbefangenen afrikanischen Umgang mit dem Virus (die Unis waren noch auf) in die deutsche Angstatmosphäre ‚nach Bergamo‘.

An der Literatur gewordenen Pandemie kam ich nicht rum. Vor allem die zeitigen und damit, logo!, riskanten Verarbeitungen fand ich spannend. Marlene Streeruwitz begann Ende März ihren Covid-19 Roman So ist die Welt geworden unter netzöffentlicher Aufsicht, Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach hatte auch jemand gedraftet.

Dabei leider enttäuschend: Szenen aus der frühen Corona-Periode von Arno Widmann, ein schmales Bändchen, das als Print schon im Juni erschien. Erste Eindrücke wurden da routiniert auf eine Handvoll Figuren verteilt: eine alleinerziehende Ärztin, ein eingesprungener neapolitanischer Bekannter, ein paar ältere Besondersgefährdete, ein kultursystemisch Schaffender fehlt auch nicht und darf ein paar Blicke auf die Backlist des Seuchenhöhenkamms werfen: Defoe, die italienische Renaissance. Ärgerlich ist die schlicht zu heiße Nadel: ein löchriges Lektorat und beim Durchnummerieren der Kurzkapitel die Anleihe beim Decamerone mit seinen zehn mal zehn Geschichten. Widmanns Mogelpackung kommt auf knapp 70 Kapitelchen, schlabbert also 30, wenn seine Zählung wie Boccaccio mit der 100 endet. Nice try, fand ich. Leider zu viel Schnellschuss für das offensichtliche Ziel, einer der ersten hinterlegten Covid-19-Literaten sein zu wollen.

Anders das Literaturhaus Graz, das wöchentlich Corona-Tagebuch-Einträge von Kathrin Röggla, Birgit Birnbacher, Michael Stavarič und anderen dokumentierte und im November einen Sequel („Zweite Welle“) aufgelegt hat. Hier nahm man sich tatsächlich die Zeit, die eine Pandemie nun mal dauert, und man unterbreitete Szenen aus den Schreibstuben der von der frühen Corona-Periode nicht selten existentiell Betroffenen.

Besonders lesenswert: die Einträge von Thomas Stangl. Dessen Fremde Verwandtschaften (2018) über einen weiteren afrikanischen und trotz Dekolonialisierung nach wie vor frankophonen Schauplatz (Senegal, Côte d’Ivoire) führte zur Zeit der anbrechenden Corona-Lockerungen dazu, dass auch Raymond Roussel plötzlich wichtig wurde für mein Lesejahr 2020. Stangl intertextualisiert in seinem Roman mehrfach diesen Roussel, den eigenbrötlerischen Bezeichner, der außerhalb seiner Schriften gar nichts bezeichnen mag und sich dem Spiel der homophonen und polysemischen (und unübersetzbaren) Signifikanten hingibt: „Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard/billard“. (Die Briefe/Schriftzeichen des Weißen/der Kreide auf den/über die Banden des alten Billardtischs/Plünderers). Eine Wiederentdeckung waren für mich Roussels Locus Solus (1932) und Hanns Grössels famose Einführung in die Textlabyrinthe und vermeintlich afrikanischen Eindrücke (Impressions d’Afrique) des Franzosen Raymond Roussel. (Eine Dokumentation. Edition text + kritik).

Zu Afrika gäbe es noch x Texte anzufügen, die mir in der Pandemie wichtig wurden. In der edition faust erscheint im November Währenddessen und gleich danach von Bruno Gwelo über den Einstieg in die schwierigen Wochen und Monate am Flughafen von Harare/Zimbabwe. Afrikanisch (und afrikanistisch) ist auch das Experiment zweier Sprachwissenschaftler*innen, Anne Storch und Ingo H. Warnke, die ihre Feldforschungen zuerst auf der Insel Sylt im namensgeraubten Milieu Sansibar und dann auf der toponymisch originären Insel unternommen haben. Mit gewetzten Säbelklingen und einer mitreißenden Lust am Umstürzlerischen nehmen die beiden sich die immer-noch-kolonialen Residuen sprachlicher Art auf der Insel Nordseeinsel, in Zanzibar vor der Ostküste Afrikas und nicht zuletzt die der Linguistik als selber kolonial verschuldeten Disziplin vor. Nicht unbedingt was für jedefrau ist das, keine Frage, aber eine Schlemmerei (auf Sylt würde man sagen: ein intellektuelles Goschen) war es für mich: Sansibarzone. Eine Austreibung aus der neokolonialen Sprachlosigkeit.

Bruno Arich-Gerz beschäftigt sich seit einem Dutzend Jahren unter anderem mit den Kulturen, Literaturen und Sprachen Namibias. Er war DAAD-Kurzzeitdozent an der University of Zimbabwe in Harare und sitzt im Advisory Board des Journal of Namibian Studies. History – Politics – Culture (JNS). Seit 2012 schreibt er für CulturMag.

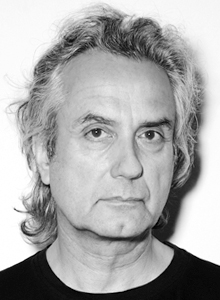

Vladimir Alexeev: Ko-Autorenschaft Menschen-Maschine

2020 war schon ein Jährchen, ja das war es fürwahr! Wird garantiert in die Geschichtsbücher eingehen, als „Das Jahr“. Unsere Enkelkinder werden uns fragen: „Wie habt Ihr das Ganze überstanden?“ Wir werden uns fragen: Was war das denn überhaupt (mit unserer Gesellschaft los)?

Doch wenn Sie mich fragen, war mein Jahr 2020 unter einem anderen Zeichen: KI. Künstliche Intelligenz, oder Kreative Instanz. Ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, und hier zwei einleitende Erkenntnisse, die ich im Laufe dieses Jahres verstanden habe:

- Nein, KI wird keine kreativen Menschen ersetzen oder „Kreativjobs killen“ (wäre doch bezeichnend für die Qualität der menschlichen Kreativität, denken Sie nicht?).

- Ja, KI hat auf jeden Fall das kreative Potential, weitaus mehr, als ich es vermutet hatte.

Normalerweise besteht mein Jahresrückblick aus verschiedenen Highlights Anderer. Doch diesmal habe ich den restlichen Hochmut des Jahres gesammelt und möchte zeigen, was alles mit der KI möglich ist. Alle Werke sind von mir. Nein, eigentlich nicht: die Künstliche Intelligenz hat die Werke geschaffen, ich war nur so eine Art Nebensteher, Kurator, Vermittler, Knöpfchendrücker, Regisseur… Also sagen wir: Das, was Sie im weiteren sehen, sind Früchte einer inspirierenden Ko-Autorenschaft eines Menschen und einer Maschine.

Kunst

Vergisst DeepFakes, das ist nur ein dunkler Nebenaspekt des Nutzens von KI. Denn mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz lassen sich ganze Welten erschaffen. Die Illustrationen zu Krimikurzgeschichten „Köstner’sche Intelligenz“ (http://culturmag.de/crimemag/exklusiv-fuer-uns-ki-crimegeschichten/130188) wurden mit Hilfe von StyleGAN2 erstellt. Dieses KI-System ist trainiert an einer riesigen Anzahl verschiedener Fotoaufnahmen (Gesichter, Gegenstände etc.) und kann völlig neue Träume generieren.

Hier ist, z.B. mein Beitrag zu einem Kunstprojekt – alle visuellen Elemente sind mit Hilfe von KI erstellt:

Die Stimmen, Text und Musik, übrigens auch, dazu aber später.

Film

Im letzten Jahr hat die KI-Forschungseinrichtung OpenAI ein NLP-Sprachmodel (Natural Language Processing) namens GPT-2 der Welt präsentiert. Damit ließen sich neue Texte erstellen, ganz ohne Eingriffe von menschlicher Hand (d.h. Sie mussten schon einen Text anfangen, fortgesetzt wurde er von KI). Man könnte sogar GPT-2 anhand einer Quelle trainieren, damit das NLP-Model neue „Halluzinationen“ des Originals herbeiträumt.

Ich habe GPT-2 als Autor eingesetzt und hier sind zwei Kurzfilme, dessen Drehbücher zu 90% von KI erstellt sind.

Leerer Raum

Als ob David Lynch sich heimlich in GPT-2 versteckte und diese völlig absurde, jedoch nicht unlogische, und mysteriöse Geschichte geschrieben habe.

Zum BloomsDay 2020 habe ich GPT-2 mit „Ulysses“ gefuttert. Entstanden ist eine neue Version von James Joyce’s enigmatischen Buch. Hier wurden die logischen Schwächen von GPT-2 durch die Joyce‘ absurde Textbeschaffenheit entschuldigt und wirkten sogar kongenial.

Literatur

GPT-2 war 2019. Doch GPT-3 war sicherlich der KI-Meilenstein des Jahres 2020 schlechthin. OpenAI entwickelte damit eine unglaubliche Schreibmaschine. Trainiert an 570 GB Text (und einem Riesenanteil des menschlichen Wissens in fast allen Sprachen), kann dieses NLP-Model Texte in jedem Genre und zu jedem Thema erstellen. Und auch in fast jeder Sprache. Logisch, kohärent, originell.

Mit Hilfe von GPT-3 erstellte ich die Krimikurzgeschichten „Köstner’sche Intelligenz“ sowie „Der Köstner’sche Tod„. Im letzten Fall habe ich sogar ein Gespräch zwischen zwei KI-Agenten ohne meine Einflüsse erlaubt – und das eskalierte ziemlich schnell…

Über GPT-3 kann ich unendlich lang erzählen, denn dieses System erzählt ebenso unendlich viel. Stellen Sie sich vor, Goethe würde in einem Brief an Schiller über Twitter schreiben.

Hier ist es:

Und was würde der Herr Minister und Geheimrath zum Thema TV-Werbung sagen?

Bitte schön:

Dadaisten hätten sich gefreut über diese Neu-Erfindung des Erzählens.

Musik

OpenAI veröffentlichte 2020 eine weitere Schatztruhe, die seltsamerweise nur wenig Aufmerksamkeit bekam: JukeBox. Trainiert an anderthalb Millionen Lieder, erstellt dieses KI-Model Musik. In vielen Stilen und Richtungen. Als fertige Audio-Datei, samt Publikumsreaktionen.

Für die Audiophilen unter uns möchte ich meine stets erweiternde Musiksammlung anbieten:

Jede dieser Musikstücke ist für sich selbst ein Unikat – ohne Provenienz. Karl Waldmann würde sich freuen.

Auch habe ich eigenwillig den berühmten Hamlet’s Monolog verwendet und ein völlig neues Lied erstellt (KI war hier für die Musik, Stimme und das Visuelle verantwortlich).

Die Reise geht weiter, wir sind gerade erst am Anfang. Nach meinen Experimenten habe ich verstanden: KI ist bei weitem noch kein Kulturschaffender. Doch es ist auch weitaus mehr als nur ein Werkzeug. Es ist eine unendliche Sammlung an Ideen, unerwarteten Wendungen und Gedankenfutter. Es ist eine Muse, die bei den Schreibblockaden helfen kann. Es ist ein Ko-Autor voller Verrücktheiten und des Weltwissens – ob es um die historischen Persönlichkeiten, Märchen oder Astrophysik geht. KI wird uns nie ersetzen – aber inspirieren und ergänzen. Es ist Zeit für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Kulturbereich. Wir sind in der Zukunft angelangt.

Vladimir Alexeev, auch bekannt als Merzmensch, repräsentiert das, was passieren kann, wenn man einen Geistes- und Kulturwissenschafter der Künstlichen Intelligenz unkontrolliert aussetzt. Statt durch Machine Learning die Effizienz zu steigern und mit Predictive Analytics Value für Stakeholder zu generieren, beginnt er plötzlich auszurasten. Er lässt KI Gedichte im Stil von Kut Schwitters schreiben und von KI-generierten Jazz-Musiker vortragen. Er erstellt mit KI bislang nicht existente Personen, Kunstrichtungen und Traumsequenzen. Er macht Kurzfilme, gänzlich von KI erstellt (Drehbuch, Video, Musik und Schauspieler). Künstliche Intelligenz und Kreativität zu verbinden ist das Ziel und das Interesse von Merzmensch, über die er gerne twittert (@Merzmensch) und schreibt: auf Deutsch

sowie auf Englisch

Seine Texte bei uns hier.

Thomas Adcock: Exemplary Art, Execrable Year

New York

Luckily for those of us who survived The Plague of 2020, important books and exquisite television series were respectively published and produced. They were welcome company in our homes, these cultural offerings—ideal for an era of social isolation. Books and television were the buffers against our existential fear of a rampant, invisible enemy on a scale not seen in a century.

Friends and family members fell horridly ill. Some died. So, too, did strangers we read about in the newspapers, persons of character ranging from saintly to hypocritical. (On reading of the latter type, we amused ourselves with Schadenfreude.) Every day, it seemed, we cultivated the hope of a near future in which conditions were at least measurably less dreadful.

Nearly every day, I cultivated the warmly optimistic state of Gemütlichkeit. I succeeded with the help of a popular song first gifted to the world in 1942, a time even more frightful than today: a time of war and scant hope—save for art, which has always foreclosed on darkness and doom.

Accordingly, I reached back in time in nominating a musical hero of 2020: the British singer Vera Lynn, who died, ironically, in the same year. The chorus of her signature song speaks the necessary imagining of better days, for liberation from suffering and death:

There’ll be bluebirds over

The white cliffs of Dover,

Tomorrow, just you wait and see.

There’ll be love and laughter,

And peace ever after,

Tomorrow when the world is free…

Now then, if you haven’t read or viewed them yet, I nominate the following six artful works of storytelling that inform us of how simultaneously wonderful and awful and worthy of redemption we human beings are; uplifting tales, essentially, but always mindful of trials along the way:

Best Books of 2020

A Promised Land: The first of three volumes of memoir by Barack Obama is authored in elegant, deliberative prose. As the respected former president—how refreshing, such regard—explains his old-school style: his love of “writing things out in longhand, finding that a computer gives even my roughest drafts too smooth a gloss and lends half-baked thoughts the mask of tidiness.”

Unlike the boorish megalomaniac who succeeded him, America’s forty-fourth president speaks to the best of us here in the United States, urging us to find ways of dealing with those whose ideas we may find disagreeable. In other words, he is comfortable with himself, the mark of a man of genuine strength.

He writes of the very day he was inaugurated in Washington, in January 2009, when he came upon an angry group chanting virulent objection to his predecessor. Of the incident, Mr. Obama wrote: “To protest [George W. Bush] in the final hour of his presidency seemed graceless and unnecessary. More generally, I was troubled by what these last-minute protests said about the divisions that were churning across the country—and the weakening of whatever boundaries of decorum had once regulated politics.”

The Kidnapping Club, by Jonathan Daniel Wells (nonfiction): Sub-titled “Wall Street, Slavery, and Resistance on the Eve of The Civil War,” this is the seldom-admitted account of capitalism’s criminal reliance on a rural-urban system of wage-free slave labor—or America’s “peculiar institution,” the euphemism favored by white plantation masters of the South to emphasize what they claimed were dubious social and religious benefits enjoyed by involuntary African workers who might otherwise dwell in benighted heathenry back on the “dark continent,” albeit freely.

Christian opportunity awaited the captives, who built the nation in the years leading up to the U.S. Civil War (1861-1865). Their work was a wellspring of fabulous wealth accruing to the counting houses of Manhattan and textile factories of the North far more than to cotton growers of the agrarian South.

The author, a professor of history and African studies at the University of Michigan, focuses his book on New York’s despicable rôle in the nation’s original sin, formally ended by the city of New York by 1830. It would take another thirty-five years before slavery was abolished throughout the U.S., with adoption of the Thirteenth Amendment to the Constitution in 1865.

“Laws are made to be broken,” according to the old saw. So it was in the nineteenth century, when municipal anti-slavery laws were circumvented in New York, from 1832 onward to ’65 by a cabal of judges, policemen, and attorneys who conspired in a highly profitable criminal racket: the abduction of black men, women, and children from the streets of New York, hustled off to ships in the city’s harbor and transported for sale in the extant slave states of the South.

Many abductees were actually “free blacks,” a term of the period. Most were fugitives from cruelty. The abductors proudly named themselves “The New York Kidnapping Club” and guffawed over many tankards of ale when they met in taverns to divvy up the unholy proceeds of human bondage.

The hero of this true tale is the African American journalist David Ruggles (1810-1849), editor of the Mirror of Liberty newspaper and proprietor of America’s first black-owned bookstore, specializing in abolitionist and feminist literature.

Caste: the Origins of Our Discontent by Isabel Wilkerson: The author presents an unsettling comparative examination of India’s treatment of Dalits, the so-called “untouchables,” Nazi Germany’s treatment of Jews, and the treatment of African-Americans in the United States. Each nation, writes Ms. Wilkerson, “relied on stigmatizing those deemed inferior to justify the dehumanization necessary to keep the lowest-ranked people at the bottom, and to rationalize the protocols of enforcement.”

From a review in the New York Times, where she was a Pulitzer Prize-winning reporter for a number of years: “Isabel Wilkerson does not shy from the brutality that has gone hand-in-hand with…dehumanization. … It takes resolve and a strong stomach to stare at the particulars…[t]o feel the heat of the furnace of individual experience. It’s the kind of resolve Americans will require more of.”

To be sure, Ms. Wilkerson’s accounts of racism directed against individual black Americans—from slave times, onward to now—are chilling. But racism and caste are distinctions, she explains: “[They] can and do co-exist in the same culture, and serve to reinforce each other. Race, in the United States, is the visible agent of the unseen force of caste. Caste is the bones, race the skin.”

This book is required reading for those who wish to call themselves truly educated, and morally decent. It is as important—therefore, as fearsome and dangerous in the minds of the willfully ignorant—as “A People’s History of the United States” by Howard Zinn (1922-2010) and “Big Trouble” by J. Anthony Lukas (1933-1997).

Isabel Wilkerson’s previous historical work, “The Warmth of Other Suns: the Epic Story of America’s Great Migration,” was the 2010 recipient of the National Book Critics Circle Award.

•

I have nothing to say of theatre in the Year of Plague 2020, principally because Broadway and off-Broadway theatres in New York went dark in March and remain so.

I have nothing to say of the year in motion pictures because the last time I whole-heartedly enjoyed attending the cinema was the Saturday matinée ritual of my youth. Car chases and explosions—and the occasional flash of female flesh—were exciting then. Today’s reels are heavy on computerized special effects, originated by lazy screenwriters who lard up the dialogue with variations of a four-letter Anglo-Saxonism. I prefer not to be hit over the head with sledgehammer vulgarity I might easily hear in rude quarters of my city—at no cost. (Additionally, I prefer not to strain my ears trying to hear film dialogue over the ambient sound of an audience chewing and crunching and texting and yakking on smarty phones.)

But now comes Netflix, to which I say “Hallelujah!” This pioneer of movies produced for grown-ups, available in the convenience of one’s own home, equipped with high-definition/surround sound TV.

Herewith are appreciations from the comfort of my couch—

Best Television

“The Queen’s Gambit,” (Netflix) Adapted from the eponymous novel by Walter Tevis, starring Anya Taylor-Joy, written & directed by Scott Frank

As father to two daughters and grandfather to a teenage girl, I heeded my responsibility and had the dear ones watch this absorbing seven-episode series—in which the game of chess serves as metaphor for the struggles of a plucky young orphan as she overcomes inner demons and the various tragedies of her upbringing, eventually to find her triumphant way in a man’s world.

Once they watched, I gave them each a copy of Mr. Tevis’ excellent 1983 novel.

The artistry of rendering this tale for TV is breathtaking. In the hands of anyone besides this stellar writer/director and a stellar cast topped by Ms. Taylor-Joy as a chess prodigy named Beth Harmon, it could have been cheesy.

—Allow me an intimate note: Years ago, when my younger daughter was the age of the waif Beth, the protagonist we meet at a Kentucky orphanage in the opening chapters of “Gambit,” the two of us sought quick shelter from a heavy summer rainstorm that bombed the beach at Coney Island in Brooklyn. We picked up our belongings and tore through the sand to the nearest covered boardwalk café, where Mother Nature forced us to remain in place until she was done with us. Fortunately, I had a portable chessboard and pieces tucked into my knapsack. I proceeded to teach my curious lass the basics of an intellectual sport that American grand master Bobby Fischer (1943-2008) described as having the aim of “making your opponent’s brain explode.” Life partly imitates art: In the TV series, young Beth’s mentor in chess is Mr. Shaibel, a persnickity janitor at the orphanage.

There is a meaty subplot to the TV version of “Gambit,” that of Beth’s eventual foster mother, Alma Wheatley, whose own dreams of life beyond housewifery were stifled by American middle-class mores of the 1950s and ‘60s. Portrayed by the film director and occasional actor Marielle Heller, Ava’s stilted speaking habits scream of women’s repression at mid-century. “My tranquility needs to be refurbished,” says Alma as she guzzles a secret jar of booze.

A review of “Gambit” in The New Yorker magazine pronounced the series the “most satisfying show on television.”

…By the way, my daughter soundly defeats me each and every time we play chess. She takes strange pleasure in this.

“The Crown,” (Netflix, Season 4.) Conceived and written by Peter Morgan

The ten latest episodes of this internationally popular series is set in the period between 1977 and 1990, a tumultuous time for Britain—when among other things:

Queen Elizabeth II celebrated the silver jubilee of her reign; Margaret Thatcher became prime minister, and led the country to “victory” in undeclared war against Argentina over disputed ownership of the Falkland Islands; Prince Charles and Lady Diana Spencer entered into doomed marriage; the Irish Republican Army assassinated Lord Louis Mountbatten, uncle and marital mentor to Charles; the queen’s younger sister, Princess Margaret, discovered the secret existence of House of Windsor relatives kept in hush-hush care of a mental institution; and an unemployed bloke named Michael Fagan broke into Buckingham Palace—twice. The first time roaming the halls, swilling wine and sitting on thrones; the second time tiptoeing into Elizabeth’s bedroom to throw open the window curtains and wake the queen for a chat.

To Americans like me who adore the violent revolution we waged against King George III a few hundred years ago, thereby driving the British royals forever the hell away from us, “The Crown” is a gloat-a-thon. Which it will surely continue to be during seasons five and six to come.

For real or for a television show, no nation is better at smaltzy soap opera than the United Kingdom; few nations rival the U.K. for peculiar royals engaged in high-toned backstabbing and embarrassing personal conduct. Small wonder each season of “Crown” draws nearly thirty million viewers worldwide.

In particular, I found it delightful that Prince Charles, heir to the British throne, is portrayed as a whiny, narcissistic boob; I relished his being upstaged by his wife Diana, beloved by the British public and greatly admired abroad. But a New York anglophile couple of my acquaintance reprimands me: “You were made to detest Charles,” says he, a Yank; “Charles is actually very kind, really very intelligent,” says she, a Brit.

Dickie Arbiter, former press secretary to Elizabeth, complained to the Washington Post that all four seasons of “Crown” are “very divisive.”

“It’s unfortunate that the public will view it and say, ‘Gosh, is that what they’re like?’ and probably take an instant dislike’ to the royal family,” said Mr. Arbiter. “[Charles] doesn’t walk like that and he doesn’t talk like that and he doesn’t look like that.”

The British historian Hugo Vickers also complained of portrayals. The queen herself is “too sullen,” he told the Post, while her younger sister, Princess Margaret, is “so tabloid,” and Charles is “always played as a wimp…and actually a pretty evil, murderous character.”

The focus of Season 4 is Diana Spencer (played by Emma Corrin). She is introduced as a silly young thing happily entered into the fairytale glamour of royal life—only to discover a snake pit. We know the awful end to Diana, in real life. I eagerly await Mr. Morgan’s telling of that terrible tale, and others, in certain-to-be divisive Seasons 5 and 6.

“Better Call Saul,” (Season 5.) Created by Vince Gilligan and Peter Gould, starring Bob Odenkirk as Saul and Rhea Seehorn as Kim

In ten riveting episodes that further the transformative saga of lovably slimy lawyer Saul Goodman—né small-time con artist Jimmy “Slippin’ Jimmy” McGill, turned mob mouthpiece and fixer—our hero nearly dies, for the second time. During a harrowing desert escape, he was forced to drink his urine in order to stay alive.

But the evolution (or devolution) of his stalwart romantic interest is even more dramatic: Kim, the tight-lipped corporate attorney of button-down ethos, breaks bad in the process of rescuing her man from certain demise at the hand of his murderously demented “client.”

The five seasons thus far have proved extraordinary. The critic Adam Chitwood hails “Saul” as “unparalleled by anything on TV now.” The critic Darren Franich said the series “remains the picture of white-knuckled but real restraint.”

“Saul” is a spinoff from the terrific crime series “Breaking Bad,” where the Odenkirk character was introduced—and quickly became, to me and a legion of others, the star of the most interesting subplot.

One final set of episodes remains, a sixth season of thirteen parts likely to air over the cable station AMC in the spring of 2021. As with the other seasons, the AMC presentation will be reprised via Netflix—where Season 5 now streams.

— Thomas Adcock is America correspondent for CulturMag. His essays for Crime/ CulturMag here.

tadcocknyc@gmail.com

Photo Credits

Vera Lynn — pinterest

A Promised Land (cover) — amazon.com

The Kidnapping Club (cover) — amazon.com

Caste (cover) — amazon.com

Anya Taylor-Joy (“Queen’s Gambit”) — firstpost.com

Elizabeth Debicki (“The Crown”) — imdb.com

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”) — highsnobiety.com

Thomas Adcock — Jürgen Bürger