Carsten Klindt (siehe sein Einzelteil)

Nick Kolakowski (in English) –

Felicitas Korn –

Hella Kothmann –

Joachim Kurz –

Nick Kolakowski: In 2020, the Darkest of Crime Fiction Presented the Lightest Escapes

It was a rough and uncomfortable year for millions around the world, but we also had some great crime fiction (and movies) to see us through the months of lockdown and isolation. Some of my favorites among recent books took crime fiction’s oldest tropes and remade them in exciting and spectacular ways. It might sound strange to have taken so much solace in stories that focus on murder, robbery, and debauchery, especially when the endings often aren’t happy—but in 2020, such tales offered a nice break from reality.

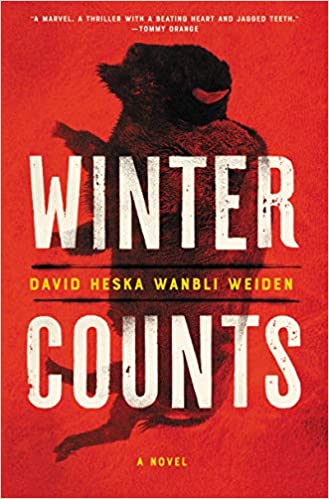

Let’s start off with David Heska Wanbli Weiden’s Winter Counts, which takes place on a Native American reservation in the American West. The protagonist, Virgil Wounded Horse, is an incredibly tough character with an almost unbearably tragic past. The law often fails on South Dakota’s Rosebud Reservation, and so locals pay Virgil to dispense rough justice with his fists. It’s a harsh life, and things get even worse when Virgil’s nephew overdoses on heroin. Along with his ex-girlfriend, Virgil travels to Denver and back to find the true source of the heroin flowing onto the reservation—and stop it for good.

Winter Counts utilizes the framework of a standard detective novel to explore the issues facing Native American reservations today. It’s not only a bracing thriller, but an incisive piece of social commentary.

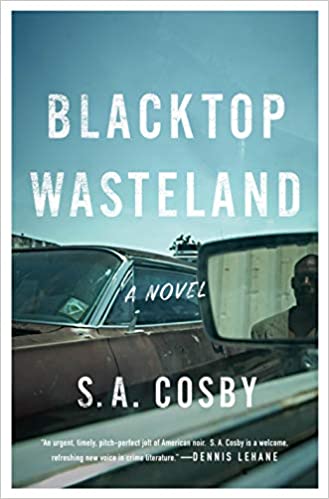

The other book that everyone in the crime-fiction community is buzzing about: S.A. Cosby’s Blacktop Wasteland about a mechanic and family man named Beauregard “Bug” Montage who also happens to be a fantastic getaway driver. As the novel progresses from the opening (and very exciting) drag race through a jewelry-store heist that gets complicated, and from there to an escalating series of threats and car chases, crime-fiction fans will find themselves recalling other driver-under-fire novels such as James Sallis’s excellent Drive (itself the basis for the iconic film). However, Cosby’s novel is utterly unique, melding your standard getaway-driver iconography with southern and African-American noir.

Not all noir is dour, of course, with lots of opportunities for black humor as dimwitted protagonists try to overcome their shortcomings long enough to make off with a fortune. Such is the case in Scott Phillips’s That Left Turn at Albuquerque, in which a bankrupt attorney tries his hand at art forgery, gradually pulling more and more lunatics into his scheme with him. Phillips is an expert at this sort of bitterly ironic noir, in which idiots try their best to escape their circumstances… but ultimately get what they deserve. (If you’re interested in his other books, try The Ice Harvest, which was made into an excellent movie with John Cusack and Billy Bob Thornton.

For those jammed at home for months on end, novels have also presented the opportunity to travel, if only in one’s mind. On that front, I appreciated Cara Black’s Three Hours in Paris, whose protagonist, Kate Rees, is inserted into Paris during World War II with a spectacularly dangerous mission; fortunately, she’s a sharpshooter, which gives her an advantage when she’s forced to run for her life after a botched mission.

Nick Kolakowskis Love & Bullets ist 2020 in der TW-Edition bei Suhrkamp erschienen. Die Besprechung von Hanspeter Eggenberger ist hier.

Felicitas Korn

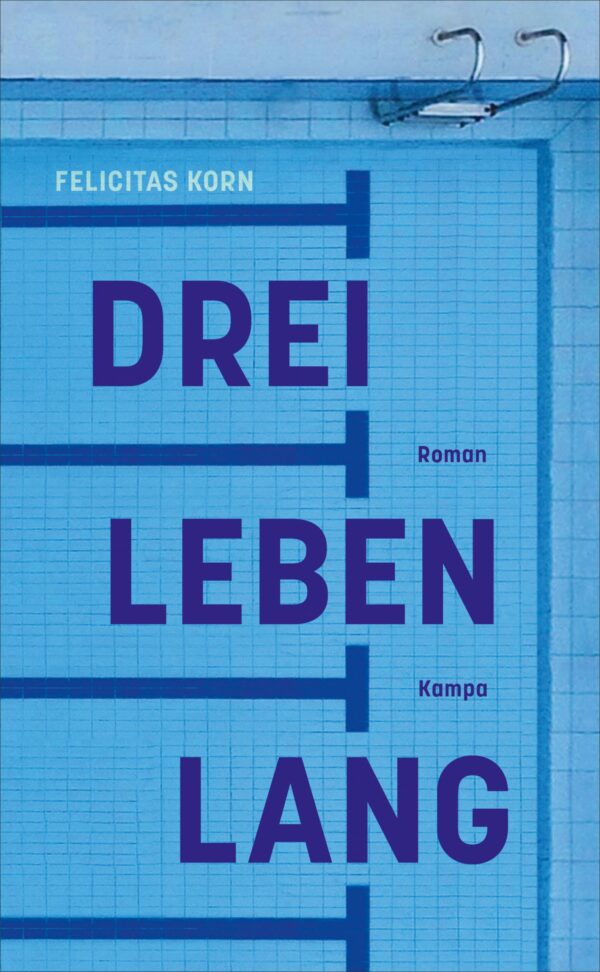

2020 war ein unruhiges Jahr. Autoren-Kolleg*innen berichten, dass sie im Lockdown hervorragend schreiben konnten. Zeit zur Einkehr, Zeit zur Muße. Ich kann mich damit nicht rühmen. Eine anhaltende Baustelle in und vor meiner Wohnung, von Presslufthämmern und Baggern angeführt, tat ihr Erstes, den inneren Rückzug zu boykottieren. Sein Zweites taten die sich stetig ändernden Bedingungen des Filmproduzierens, wodurch sich sämtliche Besprechungs-, Casting- und vor allem Drehtermine zu meinem Film Partynation (die Verfilmung von Drei Leben lang, s.u.) im bunten Treiben stetig verschoben. Aus dem geplanten Fertigstellungsdatum Dezember 2020 wird inzwischen frühestens Dezember 2021. So war meine wichtigste Erkenntnis des Jahres der wahre Wert eines friedlichen Zuhauses und einer wenigstens in Grundzügen geregelten und existenzsichernden Arbeit.

Die wichtigste Erfahrung des Jahres kam mit meinem Debütroman Drei Leben lang. Ende Februar erschien er – und schon schloss der Buchhandel, fiel die Leipziger Buchmesse aus und wurde die Presse mit überlebenswichtigeren Themen geflutet. Dennoch fand Drei Leben lang seinen Weg in die Herzen der Leser*innen. Ich habe erfahren, wie geballte Kraft, zuallererst durch das gesamte Team des Kampa Verlags, unmöglich Scheinendes möglich macht. Als Oldschoolerin habe ich im nächsten Schritt sogar die sozialen Medien neu entdeckt und erlebe seitdem auf ungewöhnlichen Wegen einen regen Austausch mit hoch engagierten Gleichgesinnten, gekrönt von den bewegenden, persönlichen Gesprächen auf den dieses Jahr notwendigerweise rar gesäten Lesungen. All dies hat mich, besonders vor dem Hintergrund der uns im Gesamten stark fordernden Zeit, tief beglückt, wofür ich meinen Weggefährt*innen an dieser Stelle ausdrücklich danken will. Und zum Anschalten, Abschalten und Auftanken empfehle ich von dem, was mich dieses Jahr begleitet hat, gern:

Serien. The Handmaids Tale, weil die Dystopie nicht nur als erbarmungslose Parabel auf u.a. Trumps Politik alter, weißer Männer gesehen werden kann, sondern auch durch beeindruckende Stilsicherheit besticht. Shameless, weil hervorragend tragikomisch und böse, mit starken Charakteren und dem Finger in der Wunde der Probleme unserer Zeit, v.a. der Verarmung in einer Klassengesellschaft. Friends, weil immer noch zeitlos, unschlagbar sympathisch besetzt, eine leichte Kost für zwischendurch mit Niveau und exzellentem Schlagabtausch.

Bücher. Virginies Despentes Vernon Subutex mit seiner scharfsinnigen Beobachtung einer von Vereinsamung und Verrohung geprägten Gesellschaft. Olga Tokarczuks Gesang der Fledermäuse mit seiner schrulligen Hauptfigur, seinem überraschend leise daherkommendem Humor und dem leider immer wieder notwendigen Plädoyer für einen respektvollen Umgang mit Mensch und Tier.

Die Musik berührt meines Erachtens unsere Seelen so unmittelbar wie keine andere Kunst, hier könnte ich endlos schreiben, aber für diesen Platz muss reichen: Deichkind für gute Laune. Bilderbuch für modernes Mäandern. PJ Harvey für hochkarätige Frauenpower. Nils Landgrens Christmas with friends und Vince Guaraldis A Charlie Brown Christmas, wenn es besinnlich weihnachten soll. Und last but not least mein Lieblingslied des Jahres Lose Yourself To Dance von Daft Punk. Für schlechte Laune oder ganz düstere Tage empfehle ich unbedingt, den Titel beim Wort zu nehmen – und falls die Glieder nicht richtig wollen, einfach auf Youtube das dazugehörige Video mit der wunderbaren Soultrain Gang aufrufen und mitmachen.

In dem Sinne wünsche ich uns einen entspannten Start ins 2021, und wenn ich auf diesen Text zurückblicke, war mein 2020 neben den für uns alle offensichtlichen, individuellen wie gesellschaftlichen Problemstellungen geprägt vom Neuentdecken, Wiederfinden und von Solidarität. Vielleicht war also am Ende die Einkehr doch möglich, und wenn jetzt der Impfstoff und ein paar andere Dinge noch mitziehen, könnte das neue Jahr ein deutlich besseres werden. Ich bin zuversichtlich.

Felicitas Korn ist Autorin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihr Roman-Debüt Drei Leben lang erschien 2020 beim Kampa Verlag (CulturMag-Kritik hier) – und fiel ins Corona-Loch. CulturMag-, worüber sie bei uns freimütig und exemplarisch schrieb. Co-Herausgeber Alf Mayer ist sie erstmals 2006 aufgefallen, damals war er Direktor der FBW, Deutschlands ältester Filmförderungsinstitution, die die Prädikate „wertvoll“ und „besonders wertvoll“ vergibt. Felicitas Korns Film „Auftauchen“ erhielt das Prädikat „wertvoll“ (oft das Kennzeichen für einen kontrovers diskutierten, aber hochinteressanten Film). In der Begründung hieß es: „Der dokumentarisch geprägte Debütfilm ist vor allem auch die Sternstunde einer jungen, exzessiven und mutigen Schauspielerin: Henriette Heinze als Nadja…Besonders bemerkenswert bei diesem Film ist die Radikalität des Entwurfs. Der Film wirkt ungekünstelt, wirkt echt.“ Beim Brooklyn International Film Festival im Jahr 2007 wurde Felicitas Korn dann mit dem Nachwuchspreis Beste Regie ausgezeichnet.

Hella Kothmann

Im Script, in der Kamera, da stecke der Tod, sagt Marguerite Duras.

In ihrem Film India Song gibt es keine gesprochenen Dialoge, die Bilder verändern sich kaum, „… was in diesen Einstellungen gezeigt wird ist unbewohnbar, unbewohnt, ein für allemal durch die Zeit entleert, das Versinken von allem im Tod.“

Man muss die Mo No To Nie aushalten können.

Man muss die erschöpften Erzählstimmen ertragen können.

Man muss nachempfinden können: die rostfarbene Hitze, die modrigen Gerüche, die fremdartigen Laute, die Schreie. Die Musik.

Man muss sich einlassen können auf die Musik von Carlos d´Alessio, traumverloren, Slow-Fox, Tango – und immer wieder: India Song.

Die Langeweile? Eine persönliche Frage. Es kommt auf den Betrachter an.

India Song? Ja! Wegen des Schmerzes. Wegen des Trostes.

Die Lektüre des schmalen Bändchens von Ryoko Sekiguchi versetzt in ähnliche Stimmung. Es geht um nagori.

Das Japanische kennt Jahreszeitenwörter in dem Sinn, dass es Worte gibt, die nur in einem bestimmten zeitlichen Rahmen verwendet werden. Nagori ist ein Wort des Herbstes, der Nachsaison, das, wie es im Untertitel heißt, Die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit benennt. Das, was zurückbleibt nach dem Sich-Verabschieden von einem Geschmack, einer Sache, einer Person. Nagori findet sich nicht nur in den saisonalen Eigenschaften eines Lebensmittels, es läßt sich auch auf Aspekte der Kunst oder des Lebens anwenden. Sekiguchis Betrachtung vermittelt viel über traditionelles Japan und seine Ästhetik – in der Küche und alltäglichen Umgangsformen.

Während des Lesens muss ich fortwährend an einen verwilderten Garten in den Hügeln hoch über Tomo Noura und der Inland Sea denken, an einen Khakibaum mit überreifen Früchten, unsere vermatschten Finger und Münder und das unendliche Glück der vergänglichen Süße. Und die Frage der Autorin, „ob wir uns im Auseinandergehen nicht doch auch vereint haben“ .

Mit Sweetest Fruits knüpft die US-Vietnamesin Monique Truong vom Titel her an ihre vorangegangenen Romane Das Buch vom Salz und Bitter im Mund an, im Sujet entfernt es sich vom kulinarischen Erleben.

Die süßesten Früchte werden zur Metapher einer „Dornengestrüpp-Geschichte“, aus der man sich, wenn man alle Hindernisse beseitigt hat und in ihrer Mitte angelangt ist, „zur Belohnung die saftigen Beeren, die süßesten Früchte“ herausklauben kann.

Die Art und Weise wie sich die Autorin der widersprüchlichen und vielschichtigen Persönlichkeit von Lafcadio Hearn (1850-1904) nähert, ergibt eine Biografie der anderen Art. Kein geradliniges Nacherzählen biografischer Fakten, eher ein kunstvolles Verweben der Stimmen dreier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: die griechische Mutter, die ehemalige Sklavin und Ehefrau in Cincinnati, die Japanerin aus verarmten Samurai-Geschlecht.

Jede dieser Frauen hat sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer eingelassen, und indem jede in ihren ganz eigenen oft auch eigentümlichen Worten von ihrem Leben mit Hearn erzählt, entsteht gleichzeitig ein Bild des Mannes, der Reportagen und „Bücher von der sterbenden und zum Teil nur durch ihn unsterblichen Schönheit Japans“ (Stefan Zweig) schrieb und unseren Blick auf das Land wesentlich prägte.

Ein spannendes Experiment von Monique Truong, intelligent durchgeführt und rundum geglückt.

Warum es von Antonio Moresco, der seit 30 Jahren mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben hat, nur zwei Übersetzungen ins Deutsche gibt ist schwer nachvollziehbar. In Italien gilt er als „Neuerer“, als eine bedeutende gesellschaftskritische Stimme, hier fragt jeder noch so Italophile „Moresco? Wer?“

Selbst Das kleine Licht hat sieben Jahre gebraucht, bis es einen (österreichischen) Verleger fand. Der Autor selbst bezeichnet das schmale Buch als ein Nebenprodukt zu einem anderen Werk, das muss nicht abwertend verstanden werden.

Morescos Sprache hat ihren eigenen Ton (dem die Übersetzung leider oft nicht gerecht wird), eindringlich und intensiv, auch dann, und gerade dann, wenn es um das scheinbar Alltäglichste geht.

Ein Mann in einem abgelegenen Haus in einer verlassenen Gegend sieht allabendlich ein kleines Licht in großer Distanz. Seine schrittweise Annäherung an die Quelle des Lichtleins ist auch eine existenzielle Suche. Eine Betrachtung der Welt, die sich in Dunkelheit auflöst, Erlebtes verschwimmt, ist nicht mehr, was es ist.

Von Jonny Costantino gibt es einen wunderbar zarten Film über La Lucina/Das kleine Licht mit Antonio Moresco in der Hauptrolle.

Costantino ist auch Autor einer Hommage an Sterling Hayden und Wolf-Eckart Bühler: Ein Mann im Krieg mit sich selbst. Das katastrophale und epische Leben von Sterling Hayden: Seemann Schauspieler Verräter Schriftsteller Alkoholiker.

Zu privat, um mehr darüber zu sagen.

- Marguerite Duras: India Song (1975), DVD

- Ryoko Sekiguchi: Nagori. Die Sehnsucht nach der vergangenen Jahreszeit. Matthes & Seitz, Berlin 2020, 115 S.

- Monique Truong: Sweetest Fruits. Verlag C.H. Beck, München 2020, 349 S.

- Antonio Moresco: Das kleine Licht. Septime Verlag, Wien 2020, 159 S.

- Jonny Costantino: Un uomo con la guerra dentro. Vita disastrata ed epica di Sterling Hayden: navigatore attore traditore scrittore alcolista. Lamantica Edizioni, Brescia 2020, 185 S., (keine deutsche Übersetzung).

Hella Kothmann war jahrelang, genauer: jahrzehntelang zusammen mit ihrem 2020 verstorbenen Mann Wolf-Eckart Bühler – siehe auch den Nachruf von Hans Schifferle in diesem Jahresrückblick – mehr in Vietnam oder Japan oder anderen meist asiatischen Weltgegenden zu Hause als im heimischen München. Die Erfahrungen der Reisen finden sich in teils gemeinsamen, teils eigenständigen Büchern, Anthologien und Filmen. Unabhängig davon stehen ihre Veröffentlichungen als wissenschaftliche Autorin. – WEB bei CulturMag hier, hier und hier. Und in unseren Jahresrückblicken 2019, 2018, 2017, 2016.

Joachim Kurz

Walk On By – Ein Blick zurück auf ein seltsames Jahr

Als ich vor einigen Wochen gefragt wurde, ob ich für das CrimeMag eine Art Jahresrückblick schreiben will, sagte ich gewohnheitsgemäß schnell zu. Viel zu schnell vielleicht, so wurde mir kurz darauf klar. Denn worüber genau schreibt man in einem Jahr wie diesem? Ein Jahr, bei dem so ziemlich alles ausgefallen ist, was einem lieb und teuer war? Ein Jahr des Stillstands?

Viel zu wenige Filme, viel zu wenige Festivals, viel zu wenige Begegnungen mit Menschen, die mir etwas bedeuten: 2020 war vor allem ein Jahr des Verzichts. Ich liebe es, auf Filmfestivals zu gehen – und dann war in diesem Jahr nahezu unmittelbar nach der Berlinale Schluss – wenn man von einem kleinen Ausflug auf das Filmfestival in Luxemburg absieht, das mitten in seinem Verlauf abgebrochen werden musste. Kaum zu glauben, wenn man dahin zurückdenkt, wie unbedarft und nichtsahnend ich Ende Februar noch war und wie sehr sich seitdem alles verändert hat.

Wie sehr mit Festivals fehlen, habe ich unter anderem auch daran gemerkt, dass ich damit begonnen habe, mich eingehender mit ihnen zu beschäftigen – allein und mit Gleichgesinnten. Innerhalb der Filmwissenschaften ist Festivalforschung noch ein recht junges, vergleichsweise unbestelltes Feld – und doch eines mit wachsender Bedeutung. Denn im gleichen Maße, in dem das Kino durch die Streaming-Dienste und 2020 eben auch durch Corona in die Krise geriet, gewinnen Festivals an Bedeutung – auch und gerade während einer globalen Pandemie. Denn während die Kinos den Betrieb völlig einstellen müssen, können Festivals verschiedene Strategien ergreifen. Sie können verschieben, hybrid planen (also offline wie online gleichzeitig stattfinden) oder eben ganz in den virtuellen Raum wandern. Wobei klar ist, dass letztere Option nur für den äußersten Notfall taugt. Denn nichts, aber auch gar nichts, ersetzt das Anschauen eines Films im Kino, zusammen mit anderen Menschen in einem dunklen Raum, ohne Ablenkung (im Idealfall, falls der Sitznachbar nicht doch irgendwelche ganz dringenden WhatsApp-Nachrichten schreiben muss).

Das Perfide an dieser vermaledeiten Pandemie ist, dass genau dieses Zusammensein mit anderen Menschen in einem abgeschlossenen Raum nun epidemologisch gefährlich geworden ist. Und so ist 2020 in erster Linie das Jahr, in dem wir alle überwiegend dazu verdammt waren, uns Filme zuhause aus dem Fernseher oder dem Laptop anzuschauen – und je länger dieser Zustand andauert, desto banger werden die Fragen, ob sich das Kino von diesem Schlag jemals wieder erholen wird. Zumal im Moment keiner weiß, wie es 2021 damit weitergeht. Gerade eben wurde die Berlinale, der Fixstern der deutschen Festivals und ein unbestrittener Publikumsmagnet aufgeteilt in ein Online-Event für die Filmindustrie und einen Publikumsteil im Sommer, wenn die Infektionszahlen wieder gesunken sind und die Impfungen die Gefahr von Neuinfektionen spürbar gesenkt haben.

Natürlich kann ich selbst in einer Zeit wie dieser nicht auf ein Jahr zurückblicken, ohne nicht auch ein paar Filme zumindest zu empfehlen, die mich in besonderer Weise berührt und begleitet haben., fasziniert, erschreckt, gehoben und getröstet vielleicht auch.

Aufzeichnungen aus der Unterwelt von Tizza Covi und Rainer Frimmel

Space Dogs von Elsa Kremser und Levin Peter

Beginning von Dea Kulumbegashvili

Quo vadis, Aida? von Jasmila Žbanić.

Niemals Selten Manchmal Immer von Eliza Hitman

Komm und sieh von Elem Klimow

The Painted Bird von Václav Marhoul

Favolacce / Bad Tales von Damiano und Fabio D’Innocenzo

Die Szabo-Fitzthum-Trilogie von Albert Meisl

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) von Emmanuel Mouret

Manches davon ist bereits im Kino gelaufen, anderes noch nicht. Und wieder anderes wird es vielleicht nie auf die große Leinwand schaffen. Umso wichtiger erscheint es mir, das Kino und auch die Festivals als jene Orte zu bewahren, in denen solche Filme noch möglich sind und solche Entdeckungen gemacht werden können. Im digitalen Raum und auf Plattformen wie Netflix und Amazon ohne jegliche Kuration drohen sie nämlich schlichtweg unterzugehen in der schieren Masse.

Denn es geht nicht – und auch das hat diese Krise deutlich gezeigt – um die reine Verfügbarkeit von nahezu allem. Sondern darum, dass die digitale Allgegenwart von Filmen solch ein Überangebot nach sich zieht, dass sich schnell Überforderung einstellt. Und dass es genau deswegen Kritker*innen, Kinos und Festivals braucht, um Schneisen in diese Fülle zu schlagen, Wege zu ebnen und Sichtweisen und Zusammenhänge herzustellen und sichtbar zu machen, was sonst im Chaos der Unübersichtlichkeit unterzugehen droht.

Was ich damit meine, ist vor allem eine Vielfalt der Stimmen und Ausdrucksweisen, eine Unterschiedlichkeit von Perspektiven und Erzählweisen, eine Verschiedenartigkeit der Geschichten, die gefördert und bewahrt werden muss. Weil das Bild von der Welt, das wir uns über Filme machen, immer dann ein Unvollständiges sein wird, wenn wir immer nur das gleiche schauen und stets nur der Logik der Algorithmen vertrauen, die uns bestärken in unserer eingeengten Sichtweise, indem sie Ähnlichkeiten betonen („Wenn Ihnen dies und jenes gefallen hat, dann mögen Sie mit Sicherheit auch das hier“), statt Unterschiedlichkeiten und das Andere in den Fokus zu rücken.

Epilog: Eine Playlist in zehn Songs

Musik ist in diesem Jahr noch einmal wichtiger geworden. Als Tröster und Stimmungsaufheller, als Schrittmacher und Impulsgeber. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass ich das Spazierengehen für mich entdeckt habe und selten ohne meine Kopfhörer unterwegs bin. Und weil Musik etwas ist, das man im Gehen gut bei sich haben kann und das die Lücke füllt, die die fehlenden Filme auf der großen Leinwand hinterlassen haben.

Kamasi Washington – Street Fighter Mas

Jamie XX (feat. Romy) – Loud Places

Rita & the Tiaras – Gone with the Wind is My Love

Khruangbin – Cómo Me Quieres

RY X – Howling

Roisin Murphy – We Got Together

Hania Rani – Eden

Ennio Morricone / Joan Baez – Here’s To You

Dino Brandāo / Faber / Sophie Hunger – Ich liebe dich, Faber

Fiona Apple – I Walk a Little Faster

Joachim Kurz ist Gründer und Herausgeber des Online-Magazins Kino-Zeit, Programmleiter des Karlstorkinos in Heidelberg und künstlerischer Leiter der Biennale Bavaria, eines Filmfestivals, das sich kritisch mit dem Begriff „Heimat“ auseinandersetzt.