Auf immer gebrandmarkt?

Jetzt am 31. Oktober 2018 ist er einhundert Jahre tot. Noch immer verkürzen die gängigen Zuschreibungen Egon Schiele gerne zu einem Pornografen. Alf Mayer hat zwei Bücher dagegen gelesen.

Frühstück, zufälliger Blick: Der fast obszön statt schön auf Models schielte, ganz genau hinsah (Vorn.) – das Rätsel „Kreuzweise Nr. 1547“, Februar 2018 im „stern“, Frage 25 senkrecht. Ich kann es kaum fassen, als ich die vier Buchstaben zur richtigen Lösung kombiniere. Sie lautet: EGON. Noch hundert Jahre nach seinem Tod wird im ganz normalen Alltag Egon Schiele als obszöner Graf Porno zementiert, allgemeines Kreuzwortwissen, Teil der Populärkultur. Willkommen im 21. Jahrhundert.

1911 befand Egon Schiele sich 24 Tage seines Lebens in Haft, 21 davon als Untersuchungsgefangener, drei zur Strafe. Die von der Polizei gegen ihn vorgebrachten – aber unterschwellig bis heute virulenten – Verdachtsmomente wurden weitgehend fallengelassen, besonders die schweren, die ihn lange hinter Gitter gebracht hätten: Verdacht auf Entführung einer Minderjährigen (§ 96 StG) und auf Schändung (§ 128 StG). Hier, was wirklich geschah.

Die 13-jährige Tatjana von Mossig, Tochter eines pensionierten Marineoffiziers, die für Schiele schwärmte, riss an einem Abend im März 1911 von zu Hause aus und kam zu Schieles Häuschen in Neulengbach, wo auch seine Lebensgefährtin Wally Neuzil anwesend war. Sie wolle nach Wien zu ihrer Großmutter, sagte der Teenager. Weil es schon abends war und stark regnete, wurde die Übernachtung erlaubt. Am nächsten Tag fuhr man aus dem Wienerwald zu dritt ins 40 km entfernte Wien; weil sie zu spät ankamen, gingen sie nicht zur Großmutter und übernachtete Wally mit dem Mädchen in einem Hotel, Schiele besuchte eine Soiree. Am nächsten Tag fuhr das Trio zurück, in Empfang genommen vom wütenden Vater der Ausgerissenen, der bereits Anzeige erstattet hatte.

Vor dem Hintergrund der damaligen bürgerlichen Normen hatten Schiele und Wally sich leichtsinnig verhalten, sich aber eigentlich nur um die Seelennöte einer Pubertierenden gekümmert. Der Leichtsinn setzte sich fort, als am 11. April 1911 der Amtsdiener des Bezirksgerichts und ein Polizist erschienen, um eine Vorladung zu überbringen. Sogleich konfiszierten sie ein aufgehängtes Aktbild als Beweismittel. Der erboste Schiele meinte, das sei doch völlig harmlos, da habe er schon ganz andere Sachen gemalt, die seien sogar ausgestellt worden. Auf Verlangen öffnete er seine Schubladen. Die Beamten beschlagnahmten 125 weitere Zeichnungen. Bei seiner Einvernahme am 13. April dann wurde er verhaftet, weil sich der Anfangsverdacht nun nicht nur mehr auf Verletzung der Sittlichkeit (§ 516 StG) sondern auch auf die schweren Delikte Entführung einer Minderjährigen und Schändung erstreckten. Schiele landete im Gefängnis, blieb insgesamt 24 Tage hinter Gittern, „in einer Hölle ohne Farben“.

Am 29. April 1912 erhielt er die Anklageschrift. Die angebliche Entführung war fallengelassen, der Amtsarzt hatte die Unberührtheit des Mädchens bestätigt. Der Vorwurf der Schändung bezog sich nun auf junge Modelle Schieles, die von der Polizei vernommen worden waren. In der Hauptverhandlung am 4. Mai im Kreisgericht St. Pölten sprach ihn ein Schöffensenat vom Schändungsvorhalt frei, für das einzig noch verbliebene Sittlichkeitsdelikt – den Akt im Wohnzimmer – erhielt er drei Tage Arrest.

Das „HeToo“ von damals blieb subkutan bis heute an ihm hängen. Über Schiele wird gern wie über ein hinter einer Sicherheitsglasscheibe verwahrtes Subjekt geredet. „Der da.“ Sein „Gefängnistagebuch“, das ihn bis heute im öffentlichen Bild mitdefiniert, schrieb nicht er, sondern der „Kunstschriftsteller“ Arthur Roessler, ein Freund, Förderer, Anreger, Promoter und Deuter, bestens im Wiener Kulturbetrieb verankert und ein Marketing-Gschaftlhuber. „Egon Schiele im Gefängnis. Aufzeichnungen und Zeichnungen“, in Tagebuchform verfasst, erweckt den Eindruck des Authentischen, es erschien 1922, zehn Jahre nach dem Vorfall und vier Jahre nach Schieles Tod, prägte die Rezeption enorm.

„Machst wieder Akt, Egon?“

Noch 1966 meinte Oskar Kokoschka, der immer schon seine Probleme mit Schiele hatte, in einem Interview mit dem „Spiegel“: „In Wien blühte stets die Pornografie – wissen Sie, die Schiele-Richtung.“ 2007 wählte der britische Journalist Lewis Croft den Titel „The Pornographer of Vienna“ für einen Schiele-Roman. „Machst wieder Akt, Egon?“, vergewisserte sich Wally. „Ja, eh“, sagte Egon. Seine Gefährtin mag es nicht, wenn er andere Mädchen nackt malt …“ imaginiert ein Buch noch 2018 eine Szene in Krumau.

Im Oktober 2018 jährt sich Egon Schieles Todestag zum hundertsten Mal. Er und seine Frau Edith starben an der Spanischen Grippe, einer weithin verdrängten weltweiten Katastrophe ungeheuerlichen Ausmaßes. Jeder dritte Erdenbewohner war davon infiziert war, 50 bis 100 Millionen wurden dahingerafft, das beschränkte Mitleid und Mitgefühl des zwanzigsten und unseres Jahrhunderts haben hier eine noch viel zu wenig untersuchte giftige Wurzel (siehe dazu Laura Linneys „1918. Die Welt im Fieber“, CulturMag-Besprechung hier).

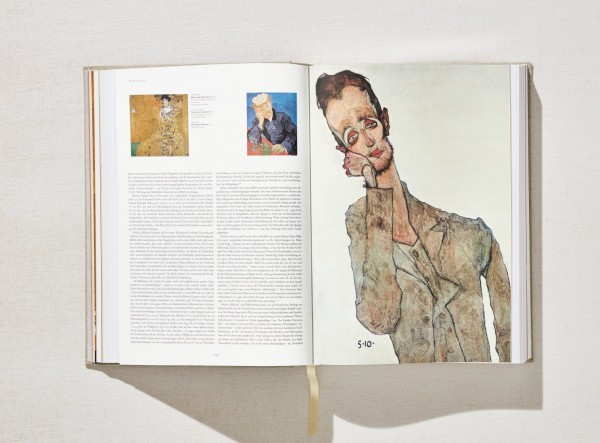

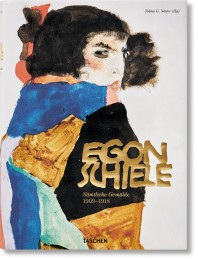

Zwei aktuelle Bücher erlauben einen sachlicheren Blick auf Egon Schiele. Die angenehm unaufgeregt und wenig reißerisch geschriebene Biografie „Ich ewiges Kind. Das Leben des Egon Schiele“ (Residenz Verlag) des dpa-Journalisten Gregor Mayer – nicht verwandt mit mir – und der gewichtige Prachtband „Egon Schiele. Sämtliche Gemälde 1909-1918“ (Verlag Benedikt Taschen), herausgegeben von Kunsthistoriker Tobias G. Natter, der 2012 bereits für die große Werkausgabe von Gustav Klimt verantwortlich zeichnete.

Zwei aktuelle Bücher erlauben einen sachlicheren Blick auf Egon Schiele. Die angenehm unaufgeregt und wenig reißerisch geschriebene Biografie „Ich ewiges Kind. Das Leben des Egon Schiele“ (Residenz Verlag) des dpa-Journalisten Gregor Mayer – nicht verwandt mit mir – und der gewichtige Prachtband „Egon Schiele. Sämtliche Gemälde 1909-1918“ (Verlag Benedikt Taschen), herausgegeben von Kunsthistoriker Tobias G. Natter, der 2012 bereits für die große Werkausgabe von Gustav Klimt verantwortlich zeichnete.

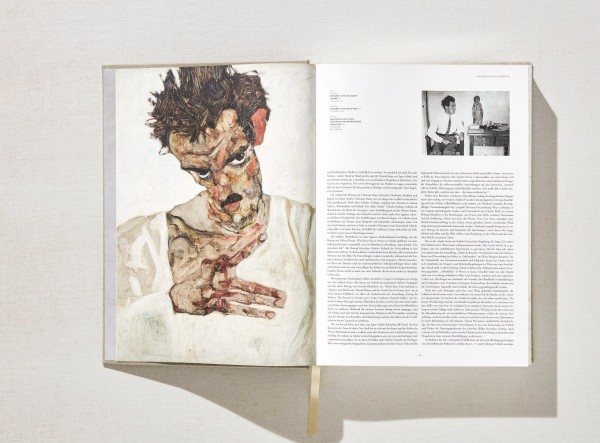

In dickem Leinen gebunden, aufwendig auf sattem Papier (zwei Qualitäten) gedruckt, die Textualität der Originale fast greifbar, Goldprägungen am rechten Platz, behandelt der Band alle 221 Gemälde und 146 Zeichnungen aus dem fruchtbaren letzten Lebensjahrzehnt des mit 28 gestorbenen Malers. Ein Großteil der Werke wurde für diesen Band, der insgesamt 578 Abbildungen enthält, neu fotografiert. Daneben gibt es 50 Auszüge aus seinen zahllosen Schriften und Gedichten sowie sechs Essays, die Schiele im Kontext des europäischen Expressionismus verorten und den immensen Einfluss nachzeichnen, den sein Werk entfaltet hat. Der kommentierte Katalog der Gemälde (vulgo: Werksverzeichnis) umfasst alleine 140 Seiten, das ausführliche Literaturverzeichnis sechs. Fulminanter kann man diesen Künstler nicht zugänglich machen. Ein Prachtbuch.

Auch „Ich ewiges Kind“ enthält Abbildungen, teils farbige, auf 16 Seiten. In acht Kapiteln folgt der dpa-Korrespondent Gregor Mayer dem Leben des Künstlers und dessen Nachwirkungen. Dem in Belgrad und Budapest lebenden Autor war bei seinem Buch über den Sarajevo-Attentäter Gavrilo Princip klar geworden („Verschwörung in Sarajevo“, Residenz 2014), dass er nicht über den Auslöser des Ersten Weltkrieges schreiben könne, ohne sich mit dem Wien von 1914 zu befassen. Aus dem Schiele-Ölbild „Entschwebung“ von 1915, das ihm im Leopold Museum begegnete, las er eine Ahnung von Zeitenbruch und Zivilisationszerfall heraus und es begann seine Auseinandersetzung mit dem Künstler. Mayer vertiefte sich in die schriftlichen Zeugnisse und in die Sekundärliteratur, sprach mit Experten, machte sich mit den neuesten Forschungsergebnissen vertraut, bereiste die Orte, die in Schieles kurzem Leben eine wichtige Rolle spielten: die Geburtsstadt Tulln, die Schulstadt Klosterneuburg, das Refugium Neulengbach und den Wunschort Krumau (heute Český Krumlov, Tschechien).

„Den Künstler hemmen ist ein Verbrechen“

Schiele kam aus einer Dynastie des gehobenen Eisenbahndienstes, also einer buchstäblichen Triebkraft der Moderne. Sein Großvater genoss Ruf und Ansehen als Erfinder neuer Techniken für die Anlage von Bahntrassen, sein Fachbuch „Theorie der Ausweichgeleise und Bahnkreuzungen“ von 1856 war ein Standardwerk. Schiele zeichnete schon jung hunderte vorbeifahrende Eisenbahnen, er zeichnete Menschen. Fast manisch. Im Alter von 16 wurde er von der Wiener Akademie der Künste am Schillerplatz angenommen (der Schulabbrecher Hitler wurde dort ein Jahr später abgelehnt). Mit 20 hatte Egon Schiele seine Bildsprache. Er war von Japan fasziniert und dem Umgang mit Raum. Mit 28 war er tot. „Den Künstler hemmen ist ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden!“ lautete der Titel eines seiner Bilder von 1912.

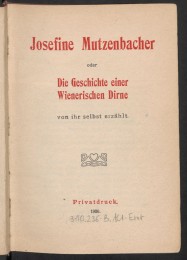

Wien, das „Fin-de-Siècle Vienna“, heute noch Trademark für den Globaltourismus, zählte damals zwei Millionen Einwohner, war der melting pot des Vielvölkerstaats der Habsburger-Monarchie, von Robert Musil „Kakanien“ genannt. War eine „hysterische Metropole“. War Sex in the City. „Ausdruckstänzerinnen“ wie Mata Hari, Maud Allan, Ruth Saint Denis oder (die von Schiele mehrfach porträtierte) Moa Mandu wurden gefeiert, Arthur Schnitzlers Szenenfolge „Der Reigen“ im Jahr 1900 wegen Pornografie verboten. „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind durfte 1906 erst aufgeführt werden, als das Wort „Beischlaf“ gestrichen war. 1905 erschienen Freuds „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“, 1903 Otto Weiningers „Geschlecht und Charakter“, Gustav Klimt illustrierte Lukulls „Hetärengespräche“ mit wollüstig masturbierenden Frauen und Mädchen (die Auflage freilich: 450 Stück), Oskar Kokoschka schockierte bei der Kunstausstellung 1908 mit dem Theaterstück „Mörder, Hoffnung der Frauen“, ließ sich nach der Trennung von der mondänen Alma Mahler-Schindler eine lebensgroße Puppe anfertigen, mit der er herumspazierte und ins Bett ging. Der Kreis um Karl Kraus und „Die Fackel“ propagierte die Prostituierte als Ideal, befreit von den Zwängen spießbürgerlicher Moral und alleine in der Lage, den nach echter Triebhaftigkeit gierenden Mann sexuell zu befriedigen.

Der 1906 anonym erschienene, wahrscheinlich von Felix Salten verfasste Roman „Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt“ bündelte die damaligen Männerphantasien zu einem, wie Mayer schreibt, „verlogenen Narrativ, in dem die als Kind missbrauchte und zur Hure abgerichtete Romanheldin genussvoll mit zahlreichen Männern schläft und daraus auch noch materiellen Nutzen und sozialen Aufstieg zieht“. Karl Kraus hatte eine Affäre mit der vierzehnjährigen Schauspielerin Irma Karczewska, der Literat Peter Altenberg macht aus seiner Vorliebe für kleine Mädchen kein Hehl, den Architekten Adolf Loos brachte seine pädophilen Neigungen vor Gericht. Nach Zahlen aus dem Buch „Eros unterm Doppeladler“ waren in Wien um 1900 zwischen 15 000 und 20 000 Gunstgewerblerinnen tätig, teils als „süße Mädl“ mystifiziert, im Zivilberuf Hutmacherinnen, Dienstmädchen, Telefonistinnen. Das Schutzalter für Prostituierte wurde erst im Jahr 1900 von 14 auf 16 Jahre angehoben, 1911 dann auf 18.

Seine Bilder sind Reibung

Taugt Schiele als Erotiker? Jedenfalls nicht als einer des männlichen Blicks. Er zeigt Vulven und Schamlippen, androgyne Körper, Mädchen als Liebespaare, sogar ihn selbst, wie er seinen Penis reibt. 170 Selbstporträts gibt es von ihm, „schamlos“ nennen das gängige Kommentare gerne. Könnte aber ja vielleicht auch sein, dass da einfach jemand nach etwas sucht. „Die Traumbeschaute“ (1911), bei der eine träumende Frau ihre dunkelroten Schamlippen in anatomischer Deutlichkeit weit auseinanderzieht, hält der Wiener Kunsthistoriker Johann Thomas Ambrózy, der als Museumswärter viele Schiele-Bilder lange studierte, für eine Fälschung aus dem Freundeskreis. Schiele porträtierte auch ausgemergelte russische Kriegsgefangene, die er bewachen musste. Seinen Bildern wohnt eine Transzendenz inne, zu Recht weist Gregor Mayer darauf hin, dass die Verbindungslinien zum asketischen Heiligen Franziskus noch zu wenig interpretiert sind.

Schiele brach mit herkömmlicher Ästhetik, etwa der von Rodin oder Klimt, suchte nach Transzendenz, auch der Geschlechterrollen. Seine Frauen und Mädchen sind keine fieberhaft sinnlichen, netten oder lüsternen Nymphen, bei seinen Figuren sind die Spuren des Lebens sichtbar. Bett oder Diwan sind weggelassen, die Perspektiven unbequem und keine Zurichtung, wie sie sich bis in die Konsumobjekte der heutigen Männermagazine, der Medienbilder und der Werbung fortsetzt. Der Blick des Betrachters erfährt bei Schiele stets eine Konfrontation – das entblößte Objekt schaut zurück. Die voyeuristisch so angenehme Grenze zwischen Objekt und Subjekt ist bei ihm eingerissen. Seine Bilder sind Reibung – mit Scheuerwirkung. Schmerzhaft, nicht nur auf der Eichel. Seine Bilder machen Schrammen, wühlen tief. Das erotische Erregungspotenzial hingegen ist eher bescheiden. (Wer seriöse Bildbetrachtungen zu Egon Schiele lesen will, der sei auf „1000 erotische Meisterwerke“ verwiesen, von dem in diesem Tabu-Special ebenfalls vertretenen Hans-Jürgen Döpp und seinen Co-Autoren Joe A. Thomas und Victoria Charles.)

„Ich male das Licht welches aus allen Körpern kommt“, schrieb Schiele 1912 an seinen Onkel Leopold Czihaczek. Jane Kallir, die sich ausgiebig mit „Egon Schieles Frauen“ (Prestel, 2012) befasst hat, sieht „die eigenständige Kraft der weiblichen Sexualität anerkannt. Es gab keine männliche Argumentation mehr, die eine Kontrollfunktion ausübte und die Frauen in ihren Grenzen hielt. Das ‚Andere’ der Frau kam voll zur Geltung – und eine solche Frau konnte, mit ihren unnatürlichen Farben, ihrer verzerrten Körperhaltung und ihrem undurchdringlichen Blick, furchterregend sein. Indem er seine eigenen Ängste eingestand, stellte Schiele auch weitverbreitete männliche Sexualängste bloß.“

„Ich male das Licht welches aus allen Körpern kommt“, schrieb Schiele 1912 an seinen Onkel Leopold Czihaczek. Jane Kallir, die sich ausgiebig mit „Egon Schieles Frauen“ (Prestel, 2012) befasst hat, sieht „die eigenständige Kraft der weiblichen Sexualität anerkannt. Es gab keine männliche Argumentation mehr, die eine Kontrollfunktion ausübte und die Frauen in ihren Grenzen hielt. Das ‚Andere’ der Frau kam voll zur Geltung – und eine solche Frau konnte, mit ihren unnatürlichen Farben, ihrer verzerrten Körperhaltung und ihrem undurchdringlichen Blick, furchterregend sein. Indem er seine eigenen Ängste eingestand, stellte Schiele auch weitverbreitete männliche Sexualängste bloß.“

Am 23. Oktober 1918 erkrankte Edith Schiele an der gefürchteten Spanischen Grippe, nach 90 Stunden kam noch eine Lungenentzündung dazu. Schiele zeichnete seine Frau noch am letzten Tag ihres Lebens. Er selbst starb drei Tage später, am 31. Oktober 1918. „Ein Künstler muss Mensch sein, mehr als jeder andere, und er muss den Tod lieben und das Leben“, hatte er 1914 in „Die Aktion“ (Nr. 20) geschrieben.

Und auch einmal: „Es gibt keine ‚moderne’ Kunst. Nur eine, die immerwährend ist.“

Und auch einmal: „Es gibt keine ‚moderne’ Kunst. Nur eine, die immerwährend ist.“

Alf Mayer

Gregor Mayer. Ich ewiges Kind. Das Leben des Egon Schiele. Residenz Verlag, Salzburg-Wien 2018. 208 Seiten, 16-seitiger Farbteil, 22 Euro.

Tobias G. Natter (Hg.): Egon Schiele. Sämtliche Gemälde 1909-1918. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2017. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Taschen XXL, Format 29 x 39,5 cm, Hardcover mit Leseband. 608 Seiten, in einem Karton mit Tragegriff, 150 Euro.

PS. David Bowie, der später selbst Kunst sammelte, interessierte sich schon als Mittelschüler für Schiele. In den späten 1970er-Jahren sprach er in Interviews öfter über Pläne für einen Schiele-Film. Auf den Covern von „Heroes“ (1977) und „Lodger“ (1979) ließ er sich mit schieleschen Gesten und Körperverrenkungen abbilden, das Video von „Heroes“ zeigte ihn fragil, verletzlich, dünn und melancholisch in Schiele-Pose. Als virtuelles Cover für die Single „The Stars (Are Out Tonight)“ wählte Bowie einen Schiele-Kopf des amerikanischen Bildhauers All Farrow.

PPS. Titelgebend bei Gregor Mayer ist folgendes Gedicht (Auszug). Schiele war bis auf Zeichnen ein schlechter Schüler, stand mit der deutschen Grammatik und Rechtschreibung auf Kriegsfuß stand.

„Ich ewiges Kind, – ich folgte stets den Gang der brünstigen Leute und wollte nicht in ihnen sein, ich sagte; – redete und redete nicht, ich lauschte …

Ich ewiges Kind, – verdammte alsbald das Geld und lachte, währind ich es bedauernd nahm, das Hergebrachte, das Massenmuß, das Körpertauschliche, das Zweckgeld … Jemand sagte: Geld ist Brot. – Jemand sagt: Geld ist Waare. – Jemand sagt: Geld ist Leben …“

PPPS: „Jane stöhnt in Neulengbach aus Eifersucht“, titelte die österreichische „Arbeiter-Zeitung“ 1979. Jane Birkins Hit „Je t’aime … moi non plus“ von 1967 war auch mehr als 20 Jahre später noch für eine schweinische Wirkung gut. Der Film, in dem sie neben Matthieu Carriere die Künstlermätresse mimte, wurde sicherheitshalber ganz unmissverständlich mit „Egon Schiele – Exzesse“ betitelt. Musik: Brian Eno, Anton von Webern und Felix Mendelssohn Bartholdy; Regie: Herbert Vesely, auf der Internetseite des DVD-Anbieters Koch Media als Vesly wiedergegeben, der Filmtitel auf „Exzess und Bestrafung“ ergänzt. Klarer Fall von E(rektions)-Störung.

PPPS: „Jane stöhnt in Neulengbach aus Eifersucht“, titelte die österreichische „Arbeiter-Zeitung“ 1979. Jane Birkins Hit „Je t’aime … moi non plus“ von 1967 war auch mehr als 20 Jahre später noch für eine schweinische Wirkung gut. Der Film, in dem sie neben Matthieu Carriere die Künstlermätresse mimte, wurde sicherheitshalber ganz unmissverständlich mit „Egon Schiele – Exzesse“ betitelt. Musik: Brian Eno, Anton von Webern und Felix Mendelssohn Bartholdy; Regie: Herbert Vesely, auf der Internetseite des DVD-Anbieters Koch Media als Vesly wiedergegeben, der Filmtitel auf „Exzess und Bestrafung“ ergänzt. Klarer Fall von E(rektions)-Störung.

„Lose aneinandergereihte Stationen aus dem Leben des 1918 gestorbenen österreichischen Künstlers, der mit seinem verkannt gebliebenen Werk und seiner Lebensweise Skandale heraufbeschwor. Von den kunsthistorischen Bezügen und der Bedeutung Schieles erfährt man so gut wie nichts. Dafür konzentriert sich der Film auf die Körper der Modelle“, charakterisiert das „Lexikon des Internationalen Films“ das Werk. Vesley war mehrfacher Bundesfilmpreisträger, war Unterzeichner des Oberhausener Manifests, das Papas Kino beerdigte, und Regisseur der Böll-Verfilmung „Das Brot der frühen Jahre“.

„Lose aneinandergereihte Stationen aus dem Leben des 1918 gestorbenen österreichischen Künstlers, der mit seinem verkannt gebliebenen Werk und seiner Lebensweise Skandale heraufbeschwor. Von den kunsthistorischen Bezügen und der Bedeutung Schieles erfährt man so gut wie nichts. Dafür konzentriert sich der Film auf die Körper der Modelle“, charakterisiert das „Lexikon des Internationalen Films“ das Werk. Vesley war mehrfacher Bundesfilmpreisträger, war Unterzeichner des Oberhausener Manifests, das Papas Kino beerdigte, und Regisseur der Böll-Verfilmung „Das Brot der frühen Jahre“.

Aktuelle Ausstellungtermine:

23.2. – 4.11.2018: EGON SCHIELE. Die Jubiläumsschau. Leopold Museum, Wien

24. Mai – 23. September 2018: Life in motion: Egon Schiele. Tate Liverpool

3. Juli – 7. Oktober 2018: Obsession – Nudes by Klimt, Schiele, and Picasso. The Met Breuer, New York

14. Oktober 2018 – 6. Januar 2019: Egon Schiele: Freiheit des Ichs. Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

19. Oktober 2018 – 17. Februar 2019: Egon Schiele – Wege einer Sammlung. Orangerie, Belvedere, Wien

4. November 2018 – 3. Februar 2019. Klimt/Schiele: Drawings from the Albertina Museum. Royal Academy, London.

Und, das wollen wir festhalten: Schieles Radikalismus, den Blick darauf gab es 2015 zuerst in Großbritannien, nicht in seinem Heimatland Österreich. 2015, „The Radical Nude“, im Courtauld Instutite of Art, Somerset House, Strand, London.

Alf Mayer, buntscheckiger Lebenslauf, ließ sich nach 33 Jahren Frankfurt an den Taunusrand locken, die Stadt nun auf Armlänge und Streuobstwiesen nahebei. Macht zusammen mit Anne Kuhlmeyer und Thomas Wörtche die Redaktion von CrimeMag und daneben etwa zweihundert andere Sachen, übersetzt u.a. die Räuberinnen-Romane von Wallace Stroby und freut sich, dass sein Freund Hans-Jürgen Döpp auch in diesem Special vertreten ist.