Killing Creativity

Killing Creativity

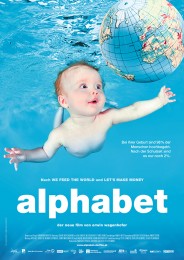

–Nicht nur die Polkappen schmelzen, nicht nur die Okapis und Pandabären sterben aus – nach Erwin Wagenhofer leidet die Welt auch unter einem dramatischen Abbau von Fantasie. Der österreichische Dokumentarfilmer schließt nach We feed the World und Let’s make Money mit Alphabet seine Kapitalismus-Trilogie ab und prangert eine der dramatischsten globalen Ressourcenvernichtungen unserer Zeit an. Seine These: Bildungseinrichtungen weltweit zerstören systematisch die Kreativität von Kindern. Von Christopher Werth

Dabei war doch das Projekt PISA von der OECD so gut gemeint. Mehr Vergleichbarkeit, mehr Wettbewerb, mehr Standardisierung. Ein moderner Ansatz im Grunde – Globalisierung der Bildung. Von wegen. Damit wird ein System am Leben gehalten, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts analog zur Industrialisierung Menschen konditionieren sollte, ohne zu mucken in den neu entstandenen Fabriken Fließbänder und Maschinen zu bedienen und zuverlässig in Schützengräben auf Schrapnellsplitter zu warten. Der Treibstoff dieses Systems bis heute: die Angst, Fehler zu machen, und der Druck, exakt das abzuliefern, was erwartet wird.

Pädagogik: From Hero to Zero

Der Erfolg ist nach wie vor beeindruckend. Ken Robinson (hier einer seiner TED Talks) zitiert im Film Tests zum Thema divergentes Denken, bei denen 1500 Kinder im Alter von drei bis fünf zu 98% mit der Bewertung genial abschnitten – zehn Jahre später sind es in der gleichen Gruppe nur noch 2%. Was den Unterschied ausgemacht hat: sie wurden unterrichtet, das Denken in eine Richtung gepresst, in ein Schema, in dem es nur Richtig und Falsch gibt.

Die Protagonisten des Films

Erwin Wagenhofer beginnt seinen Film mit Bildern eines Embryos und zeigt danach die Wüste des kalifornischen Death Valley. Dazu beschreibt die Stimme von Ken Robinson: „Wir haben diese außergewöhnliche Kraft, damit meine ich die Kraft der Vorstellung. Jede Ausformung menschlicher Kultur ist die Folge dieser einzigartigen Fähigkeit. Doch ich glaube, dass wir sie systematisch in unseren Kindern zerstören. Denn wir akzeptieren blind gewisse Vorstellungen über Erziehung, über Kinder, darüber, was Ausbildung bedeutet, über gesellschaftlichen Bedarf und Nutzen, über wirtschaftliche Zweckmäßigkeit.“

Dann beginnt eine Reise zu vielen verschiedenen Orten und Menschen. Die Kamera schaut ihnen zu, lässt sie erzählen: Wir sehen Yang Dongping, Professor am Beijing Institute of Technology, der die Schattenseite der strengen und bei PISA erfolgreichen chinesischen Bildungspolitik erklärt: den gedrillten Schülern fehlt Kreativität, die Fähigkeit, sich auf Unvorhergesehenes einzustellen (in der Welt erschien einer seiner Essays auf Deutsch). Wir sehen einen kleinen chinesichen Mathewettbewerbs-Champion, der vor Müdigkeit kaum aus den Augen schauen kann.

Gerald Hüther erklärt die transgenerationale Weitergabe von Angst – Eltern, von der Sorge geprägt, dass aus ihren Kindern nichts wird, wollen auf Nummer sicher gehen und üben zusätzlichen Druck aus. Er erklärt aus Sicht der Hirnforschung, wie Bildung einzig und allein funktionieren kann: Das menschliche Gehirn kann nicht von außen druckbetankt werden – neue Fähigkeiten und neues Wissen kann im Grunde nur freiwillig mit Lust und Begeisterung entdeckt, verstanden und aufgenommen werden. Arno Stern geht einen Schritt weiter. Spielen sei entscheidend für Kinder – und dafür brauchen sie Freiheit. Die gibt er seit 60 Jahren in seinem Pariser “Malort”, wo Kinder frei auf dem Papier spielen können. Sein Sohn ist der lebende Beweis: André Stern (hier ein Portrait im ZDF) hat niemals eine Schule besucht – und spricht heute mehrere Sprachen, arbeitet erfolgreich als Instrumentenbauer, Musiker und Informatiker.

Wir sehen die Schülerin Yakamoz Karakurt, die in der Zeit den Verlust ihrer Kindheit durch das Schulsystem beschrieben hat, einen motivierten Ein-Euro-Jobber, der nur unter höchsten Anstrengungen aus seinem Milieu ausbrechen kann – und im Gegensatz dazu wohlgehegte Studenten des CEO of the Future Wettbewerbs von McKinsey, die in ihren Präsentationen brav gelernte Business-Worthülsen nachplappern. “Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit.“ So Thomas Sattelberger, u.a. ehemaliger Personalvorstand der Deutschen Telekom (im Interview mit dem Tagesspiegel fordert er mehr Querdenker). Er hat gesehen, wie unzählige Manager mit dieser Einstellung persönlich scheiterten und ist enttäuscht vom Nachwuchs, der den Alten auf direktem Weg ins Burnout folgt.

Was geben wir unseren Kindern?

Die Botschaft des Films bringt schließlich der spanische Lehrer Pablo Pineda Ferrer auf den Punkt (hier der Trailer zum Film über seine Lebensgeschicht Me too). Er gilt als der erste Europäer mit Down-Syndrom, der ein Studium absolviert hat. “Für mich gibt es zwei Konzepte: Das Konzept der Angst und das Konzept der Liebe. Und wenn wir bis jetzt mit dem Konzept der Angst gelebt haben, wird es Zeit, dieses zu verlassen.“

Occupy School!

Am Ende sind wir wieder in Death Valley. Ken Robinson erzählt, wie diese heißeste Wüste der USA 2005 plötzlich anfing zu blühen, weil es ausnahmsweise heftig geregnet hatte. Death Valley war nicht tot – die Samen im Boden hatten nur auf die richtigen Bedingungen gewartet. Genauso verhält es sich mit der Kreativität eines jeden Menschen. Kein Kind ist ein leeres Gefäß, das erst gefüllt werden muss. Kein Mensch ist an sich intelligent oder dumm – er braucht nur die richtigen Bedingungen.

Das zu ermöglichen ist eine der größten Aufgaben dieses Jahrhunderts. Keine einfache Aufgabe. Alphabet ist auch kein einfacher Film. Aber ein sehr wichtiger, den jeder fortpflanzungsfähige Mensch gesehen haben sollte.

Christopher Werth

Alphabet – Angst oder Liebe. Dokumentarfilm 2013, 113 Minuten. Regie: Erwin Wagenhofer. Buch: Sabine Kriechbaum, Erwin Wagenhofer. Offizielle Homepage des Films.