Erforscher der Schönheit

Kunst und Wissenschaft Ernst Haeckels

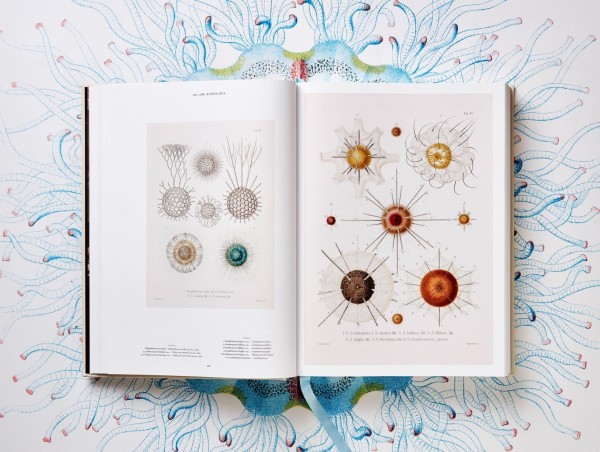

Es sind die vielleicht schönsten – weil naturtreuesten – Zeichnungen, Aquarelle und Lithografien der Welt, zwischen 1860 und 1899 entstanden: Nessel- und Pantoffeltierchen, Seesterne, Zackenrädchen, Flechten, Borstenwürmer, Blumenquallen, Kofferfische, Gurkensterne, Moostiere, Motten, Seeanemonen, Schwammpilze, Ammonshörner, Zapfenbäume, Laub- und Ledermoose, Venusblumen, Urnensterne, Geißelhütchen, Kammerlinge, Würfelquallen, Strahlentierchen, Venusblumen oder Ruderkrebse – der Künstler, Philosoph, Arzt, Zoologe und Meeresforscher Ernst Haeckel entdeckte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schönheit der Natur selbst noch in den allerkleinsten Geschöpfen.

Immer wieder muss man sich beim Betrachten sagen: Dies sind keine Phantasiegebilde, dies sind die „Kunstformen der Natur“ (so der Titel seines Hauptwerks). Er fand sie in einer Gezeitenpfütze am Meer, ja noch in einem Wassertropfen. Das Meer war ihm ein Zauberwald. Er war ein begnadeter Zeichner, hatte den genialen Jenaer Lithografen Adolf Giltsch an der Seite, schuf viele prachtvolle Zeichnungen, Hunderte von Aquarellen, traumschöne Tafeln – heute würde man sagen: Meisterwerke der Infografik. (Siehe dazu auch die CulturMag-Kritik von „Understanding the World. The Atlas of Infographics“.)

Foliantengroß, über 700 Seiten stark und prächtig ausgestattet, liegt seit kurzem nun ein diesem Forscher der Schönheit angemessenes Buch vor, im ersten Auftritt bereits ein Klassiker der Buchkunst. Ein Grafikkabinett, ein Museum, eine Gemäldegalerie im Wohnzimmer. Ein ungewöhnlich breites, blassblau samtenes Lesezeichen und eine dem gewichtigen Werk massgeschneiderte stabile Bindung gehören dazu: Man kann das schwere Werk auf jeder Seite aufschlagen, es bleibt offen liegen, und der Buchrücken leidet nicht. Eigentlich müsste der Band auf ein eigenes Pult gelegt, jeden Tag eine neue Seite aufgeblättert und immer wieder neu betrachtet werden. Man könnte es. Man sollte es.

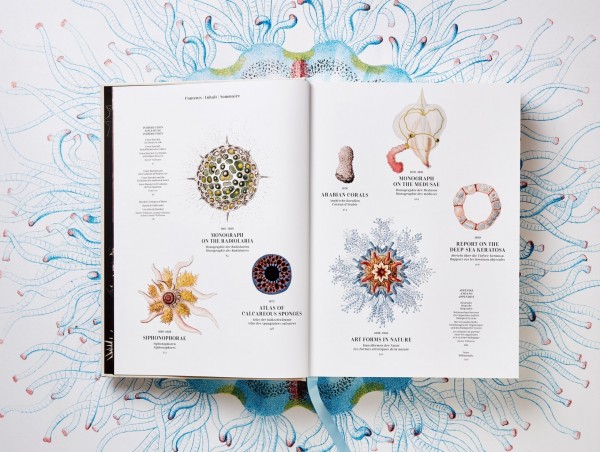

Rund 450 der schönsten Tafeln, Bleistiftzeichnungen und Aquarelle umfasst die Ausgabe, dazu kluge Texte und prägnante Einführungen der Herausgeber Julia Voss und Rainer Willmann. Für den – wie bei Taschen üblich, zum höchsten Standard entwickelten – Nachdruck standen die Originalpublikationen Haeckels aus dem Besitz der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und für die „Radiolarien“ aus Heidelberg zur Verfügung: 187 Seiten aus seiner „Monographie der Radiolarien“, 75 Seiten „Sinophoren“, 65 Seiten aus dem „Atlas der Kalkschwämme“, neun Seiten „Arabische Korallen“, 81 Seiten seiner „Monographie der Medusen“, 13 Seiten „Bericht über die Tiefsee-Keratosa“ und 179 Seiten seines Hauptwerks „Kunstformen der Natur“.

Prachtvolle Tafeln mit feinsten Details

Die von Haeckel vor mehr als hundert Jahren ins Bild gebannte Formenvielfalt ist berauschend. In Judith Schalanskis als „Bildungsroman“ tituliertem Erstling „Der Hals der Giraffe“ entwendet ihre Protagonistin zwei Medusen-Darstellungen Haeckels aus dem Schularchiv, vertieft sich immer wieder in diese prachtvollen Tafeln „mit ihren Blütenkelchen, wallendem Tentakelhaar, blau gerüschten Unterröcken, umschwärmenden Schwestern mit symmetrischen Fangfäden, wie von Perlen besetzt“.

Bei Haeckel verbindet sich das Ästhetische direkt mit dem Wissenschaftlichen. Oberstes Gebot ist ihm die Anschaulichkeit. Er zeigt uns, was ist. Und wie schön es ist. Das in einer idealtypischen Art – als Künstler eben und wie Künstler es tun. Sie lenken unseren Blick, das ist ihr Privileg. (Und wir folgen ihnen oder nicht.) Haeckels Illustrationen sind Bauzeichnungen der Natur, sie geben Einblick in deren Wunderbau. Sein Ziel und Ehrgeiz dabei: größtmögliche Naturwahrheit. Dies in feinsten Details, in Seiten-, Profil- und Detailansicht, Quer- und Längsschnitt, Aufriss, 3-D-Zeichnung, idealtypischem Musterporträt. Tausende Stunden verbrachte er am Mikroskop. Seine Funde: Die Natur als Künstlerin. Das hat Generationen von Künstlern und Architekten des 20. Jahrhunderts geprägt, am sichtbarsten die Vertreter des Jugendstils, aber längst nicht nur sie.

Ernst Haeckel war der Begründer einer biomorphen Ästhetik (die Darstellung all dessen, was lebt), er suchte nach verborgenen universalen Prinzipien der Natur, für ihn erlangten sie in symmetrischen Ordnungen eine Sichtbarkeit. Wie kein anderer war er zudem für den deutschsprachigen Raum einer der wichtigsten Verfechter und Verbreiter des Darwinismus, bewusst schloss er sich an Goethes Naturästhetik an und versuchte sie mit Darwins Lehren zu verbinden. Mit achtundzwanzig Jahren war er Professor seines Fachs in Jena und blieb dort – auswärtige Rufe standfest ablehnend – bis zu seinem Tode (1919). Wie sonst nur Künstler es tun, richtete er sich sein Haus als „Villa Medusa“ ein, Medusenelemente an der Decke. Er forschte am Stammbaum des Lebens, untersuchte die Vielfalt der Arten und die frühesten tierischen Lebensformen. Er war ein Titan wie Alexander von Humboldt oder Denis Diderot. Sein Werk oszilliert an der Grenze von Wissenschaft und Kunst.

„My dear Haeckel, Ihre Kühnheit lässt mich erschaudern“

Der Herausgeber und Zoologe Rainer Willmann betont: „Haeckel schuf ein wissenschaftliches und philosophisches Monumentalwerk, das seinesgleichen sucht. Ausgehend von Darwins Überlegungen und seinen eigenen biologischen Untersuchungen, verwob er sein Wissen um die Entwicklung des Lebens zu einem ganzheitlichen Weltbild.“ Zudem war einer der kämpferischsten Persönlichkeiten, die je von der deutschen Wissenschaft hervorgebracht wurden. Er war Freimaurer, er war Pazifist, er unterstützte Bertha von Suttner, und er gründete 1913 kurz vor dem Ersten Weltkrieg (auch dieser Begriff stammt von ihm) zusammen mit der französischen Sozialistin Henriette Meyer eine internationale Friedensvereinigung. Darwin, mit dem er im Austausch war, schrieb ihm: „My dear Haeckel, Ihre Kühnheit lässt mich manchmal erschaudern, aber jemand muss kühn genug sein, um den Anfang für das Zeichnen von Abstammungstafeln zu machen.“

Bei Judith Schalanskis Haeckel-Bewunderin heißt es dazu: „Am Anfang war die Qualle. Alles andere kam später. Ihre Vollkommenheit blieb unerreicht, kein Zwei-Seiten-Tier konnte so schön sein. Nichts ging über die Radialsymmetrie.“

PS. Haeckels monumentales Werk mahnt auch als eine eindringliche Manifestation der Vielfalt des Lebens. Er war es übrigens, der zwischen 1866 bis 1869 erstmals den Wissenschaftsbegriff Ökologie geprägt hat: „Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle „Existenz-Bedingungen“ rechnen können. Diese sind theils organischer, theils anorganischer Natur; sowohl diese als jene sind, wie wir vorher gezeigt haben, von der grössten Bedeutung für die Form der Organismen, weil sie dieselbe zwingen, sich ihnen anzupassen.“ (Ernst Haeckel, 1866, in: Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie)

Rainer Willmann, Julia Voss (Hg.): Kunst und Wissenschaft Ernst Haeckels (The Art and Science of Ernst Haeckel). Verlag Benedikt Taschen, Köln 2017. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Hardcover, Format 28,5 x 39,5 cm. 704 Seiten, 150 Euro.

Alf Mayer, Literaturkritiker, Autor des Ed McBain-Readers „Cops in the City“ (zusammen mit Frank Göhre) und CrimeMag-Mitherausgeber, lebt in Bad Soden.