„Asterix – Der Papyrus des Caesar“: (M)Ein Kommentar

„Asterix – Der Papyrus des Caesar“: (M)Ein Kommentar

— Für Boris Grimm, meinen Mentor, einen Lateinlehrer aus Leidenschaft!

Cäsar

Wann begegnete mir zum ersten Mal Caesar? Der Caesar! Es war keineswegs im Lateinunterricht, bei der obligatorischen, vollkommen unzutreffend als einfach charakterisierten Anfangslektüre seines Gallischen Krieges (Bellum Gallicum), nein, es war bei: Asterix! Unbeugsame Gallier machen es dem großen Rom und seinem fast unbesiegbaren Diktator schwer – mit Zaubertrank, Witz, Humor und Ironie. Manchmal hilft sogar das Trio um Asterix, Obelix und Idefix dem Feind Caesar, verschafft ihm beispielsweise den Sieg über den Rivalen Pompeius oder retten seinen und Kleopatras Sohn, manchmal demütigen sie ihn oder treiben ihn in die schiere Verzweiflung.

Irgendwann stand ich als Lateinlehrer auf der Seite des Imperium Romanum und nicht mehr da, wo sich unbeugsame Gallier oder ratlose Schüler und Schülerinnen befanden. Und wieder Caesar als vermeintlich leichte Anfangslektüre! Aber mein Ziel war es, keine Grammatikdschungel, -gebirge oder -schlachtfelder zu präsentieren, sondern faszinierende, großartige Literatur, die durchaus ungemein problematisch sein kann und kritisch gelesen werden muss, besonders im Falle Caesars, dessen literarische Qualität schon seit der Antike unbestritten ist. Aber: Lasen wir nun die Texte eines Genies oder die eines Massenmörders?

„Wenn Herder sagt, Caesars Leichtigkeit zu siegen werde auch an seiner Schreibart kenntlich, so verweist er auf einen inneren Zusammenhang, der bereits in der Antike bemerkt wurde. Quintilian erklärt, Caesar habe in demselben Geist geredet, in dem er seine Kriege führte […], im Einzelnen rühmt er an Caesars Reden die « Gewalt » […], den Scharfblick […] und das mitreißende Feuer, das sich mit Schnelligkeit verbindet […]. All dies zeichnet ihn in der Tat auch als Feldherrn aus. […] In der Tat fehlt es nicht an Belegen dafür, dass Caesar das Wort unmittelbar als Waffe einsetzte.“[1] Ein Meisterwerk, eine sprachliche Waffe von Rang sind die Commentarii: „Veröffentlicht hat Caesar seine commentarii (das Wort bedeutet eigentlich den amtlichen Jahresbericht eines römischen Staatsbeamten […]) wahrscheinlich im Jahre 52 v. Chr. […].“[2] „In seinen Commentarii tritt uns Caesar als guter Organisator, als umsichtiger und souveräner Feldherr sowie als begnadeter Soldatenführer entgegen. Während er gegenüber innenpolitischen Feinden seine viel gerühmte clementia[3] an den Tag legte, schreckte er vor einer zum Teil sehr brutalen Kriegsführung nicht zurück. Beispiele dafür sind die Niedermetzelung der Tiguriner (I 12), die Vernichtung der Usipeten und Tencterer (IV 14f.) oder das Massaker von Avaricum (VII 28).“[4] Matthias Gelzer kommentiert in seiner empfehlenswerten Biographie Caesars Ermordung (44 v. Chr.) so: „Erschüttert sehen wir seine Glanzgestalt im Dunkel dieser Katastrophe versinken. Welche Tragik liegt über dem Leben des größten Genies, das Rom hervorbrachte, ausgelöscht durch römische Männer, welche im Auftrag ihrer res publica zu handeln glaubten.“[5] Und Gelzer zu Avaricum: „In ihrer Wut machten die Soldaten die gesamte Einwohnerschaft, auch Frauen und Kinder, nieder, angeblich etwa 40 000 Menschen.“[6]

„Wenn Herder sagt, Caesars Leichtigkeit zu siegen werde auch an seiner Schreibart kenntlich, so verweist er auf einen inneren Zusammenhang, der bereits in der Antike bemerkt wurde. Quintilian erklärt, Caesar habe in demselben Geist geredet, in dem er seine Kriege führte […], im Einzelnen rühmt er an Caesars Reden die « Gewalt » […], den Scharfblick […] und das mitreißende Feuer, das sich mit Schnelligkeit verbindet […]. All dies zeichnet ihn in der Tat auch als Feldherrn aus. […] In der Tat fehlt es nicht an Belegen dafür, dass Caesar das Wort unmittelbar als Waffe einsetzte.“[1] Ein Meisterwerk, eine sprachliche Waffe von Rang sind die Commentarii: „Veröffentlicht hat Caesar seine commentarii (das Wort bedeutet eigentlich den amtlichen Jahresbericht eines römischen Staatsbeamten […]) wahrscheinlich im Jahre 52 v. Chr. […].“[2] „In seinen Commentarii tritt uns Caesar als guter Organisator, als umsichtiger und souveräner Feldherr sowie als begnadeter Soldatenführer entgegen. Während er gegenüber innenpolitischen Feinden seine viel gerühmte clementia[3] an den Tag legte, schreckte er vor einer zum Teil sehr brutalen Kriegsführung nicht zurück. Beispiele dafür sind die Niedermetzelung der Tiguriner (I 12), die Vernichtung der Usipeten und Tencterer (IV 14f.) oder das Massaker von Avaricum (VII 28).“[4] Matthias Gelzer kommentiert in seiner empfehlenswerten Biographie Caesars Ermordung (44 v. Chr.) so: „Erschüttert sehen wir seine Glanzgestalt im Dunkel dieser Katastrophe versinken. Welche Tragik liegt über dem Leben des größten Genies, das Rom hervorbrachte, ausgelöscht durch römische Männer, welche im Auftrag ihrer res publica zu handeln glaubten.“[5] Und Gelzer zu Avaricum: „In ihrer Wut machten die Soldaten die gesamte Einwohnerschaft, auch Frauen und Kinder, nieder, angeblich etwa 40 000 Menschen.“[6]

Asterix

Berühmt ist jener erste Satz: „Gallia est omnis divisa in partes tres[7] … Generationen von Lehrern und Schülern haben mit diesem Satz ihren Weg durch das Bellum Gallicum begonnen […], doch wurde gewiß nur wenigen undeutlich bewußt, daß hier mit ziemlich vielen Worten nahezu nichts ausgesagt wird. […] Indem Caesar alles wegläßt, was einen potentiellen Eroberer Galliens interessieren könnte, vermeidet er zugleich den Verdacht, er käme als ein solcher. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt: Caesar wird nichts anderes tun als Verbündete schützen.“[8]

Der neue Asterix beginnt mit der Zeitangabe 50 v. Chr. und präsentiert uns die (fiktive) Veröffentlichungsgeschichte von Caesars Werk. Der Literaturagent, Verleger und Sklaventreiber (im wahrsten Sinne des Wortes) Syndicus: „“‘Kommentare zum Gallischen Krieg‘ ist ein griffiger Titel, o Cäsar! Damit wird dein Werk sich bestens verkaufen.“[9] Im Gegensatz zu Caesar, der sich zur „traurige[n] historische[n] Wahrheit“[10] bekennen möchte, schlägt Syndicus vor, das Kapitel über die unbeugsamen Gallier in Aremorica zu streichen. Caesar willigt ein, um den Senat zu manipulieren. Legionär 1: „Kapierst du was von dem Gefasel?“ Legionär 2: „Ach, weißt du, ich und moderne Literatur …“.[11] Der Papyrus soll nun aus der Schreibstube verschwinden; aber einem numidischen Schreiber namens Bigdatha gelingt es, den Text zu entwenden. Caesars Commentarii werden in der Zwischenzeit ein literarischer Erfolg, wie die „acta diurna“[12] verkünden „Imago“ (= Bild) spricht von einem „Skandal“, „Tempus“ (die Zeit) von einem „Paukenschlag in der Welt der Literatur“.[13] (Obelix, wie immer in naiv-wunderbarer Komplexitätsreduktion: „Cäsar schreibt? Ich dachte, der wäre bei der Armee!“[14]).

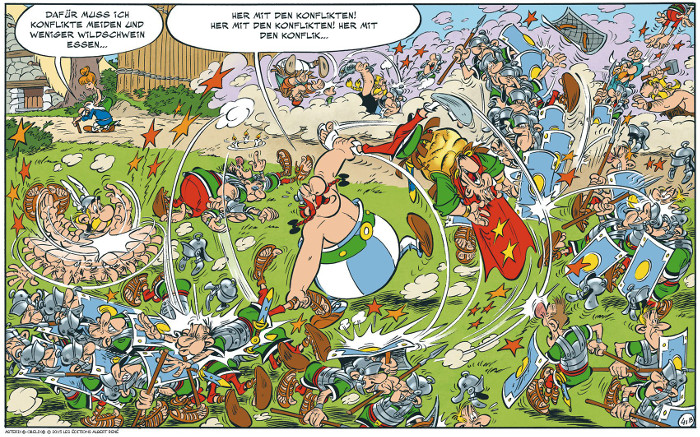

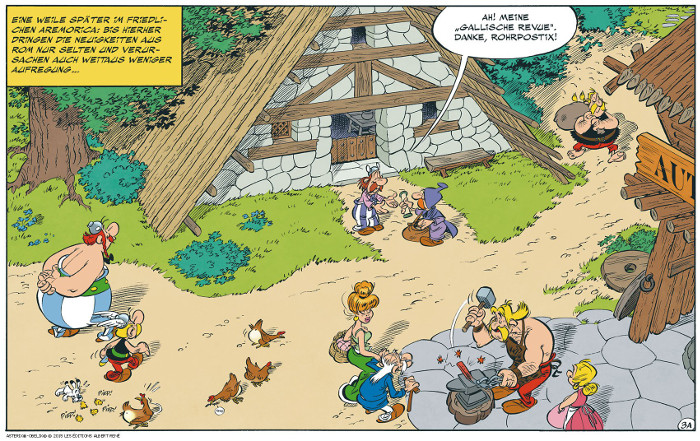

Währenddessen wird unser gallisches Dorf von den aktuellen Horoskopen maßgeblich beeinflusst: der ururalte Methusalix möge sich auf neue Eroberungen einstellen (zum Missfallen seiner eifersüchtigen Frau);[15] oder in Richtung Obelix: „Meiden Sie Konflikte. Mehr Selbstkritik, weniger Wildschwein!“[16] Und Gutemine, Frau des Häuptlings, solle endlich ihre Chefqualitäten ausleben. Hier nun werden grundlegende Parameter für die folgende Narration festgelegt: statt Römer zu verprügeln (wie sie es ja auch erwarten dürften), verfängt sich Obelix in Metareflexionen, während die Legiönäre ungeschoren fliehen können: „Mal überlegen! … Weniger Römer verhauen erzeugt in mir einen Konflikt wie bei den Wildschweinen, aber ich soll Konflikte meiden … Wenn ich also die Römer meide … Äh …“ [17]. Kommentar dazu von Idefix: „?“. Und vor der finalen Schlacht müssen Gutemine und Majestix, ein wunderbares Echo seiner Frau und immer vor ihr getrieben, erst einmal die Machtverhältnisse klären bzw. aushandeln, was wiederum die römischen Soldaten gründlich irritiert. Alle schreien sich an – und es passiert nichts. Hinreißend, diese diskontinuierlichen Dialoge!

Doch zurück an den Anfang. Während einer Orgie – anachronistisch wird Caesars Stil mit dem des augusteischen Dichters Vergil verglichen![18] – erfährt Syndicus, dass das Geheimdokument in die Hände von Polemix, einem gallischen Aktivisten, geraten sei.[19] Polemix, die antike Version eines Enthüllungsreporters,[20] flieht in das gallische Dorf:„Das ist der Beweis, dass Cäsar lügt. Er hat eben nicht ganz Gallien erobert. Wenn das bekannt wird, verursacht das einen Skandal, der das gesamte Reich erschüttert!“[21] Polemix wird verfolgt von römischen Spezialtruppen, die ausgerüstet sind mit einem Kurznachrichtendienst, bestehend aus Tauben. In einer Geheimsitzung schickt der Häuptling seine Spezialtruppe aus, zusammen mit dem Druiden Miraculix, der den Vorschlag macht, Archaeopterix[22] aufzusuchen: „Er lebt im Karnutenwald und wird sich den Inhalt der Papyrusrolle einprägen, damit er gemäß unserer Tradition von Mund zu Ohr überliefert wird.“[23]

Dazu zwei Kommentare: 1) Caesar in seinem Exkurs über die Gallier: „An der Spitze aller Druiden steht ein Mann, der den höchsten Einfluss unter ihnen genießt. […] Zu einer bestimmten Zeit des Jahres tagen die Druiden an einem geweihten Ort im Gebiet der Carnuten, das man für das Zentrum ganz Galliens hält. […] Wie es heißt, lernen sie [die Druidenlehrlinge; Anm. MP] dort eine große Zahl von Versen auswendig. […] Sie halten es für Frevel, diese Verse aufzuschreiben […].“[24] Denn sie wollen verhindern, so Caesar weiter, „daß die Lernenden sich auf das Geschriebene verlassen und ihr Gedächtnis weniger üben.“[25]

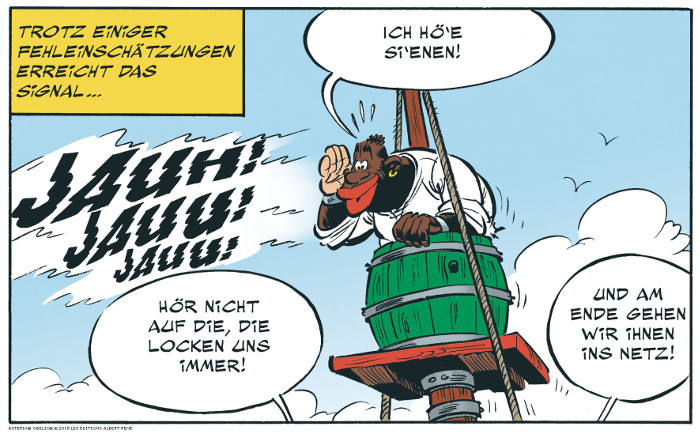

(Das Design des Carnutenwaldes hat übrigens einen Hauch von „Der Hobbit“ an sich.) Ein Eichhörnchen führt die Helden durch den Wald, in dem Obelix Einhörner[26] für wilde Ziegen hält[27]; auch regt er sich, während Miraculix Archaeopterix den Papyrus vorliest, fürchterlich darüber auf, dass Caesar ihn als dick bezeichnet.[28] Auch Troubadix hat seinen großen Auftritt – mit dem Röhrophon aktiviert er eine Meldekette, die, von den Piraten fälschlicherweise als „S’ienen“[29] gedeutet, schließlich Asterix und seine Freunde im Carnutenwald erreicht – mittels eines twittenden Eichhörnchens.[30]

2) Mit der Karnutenwald-Episode schlägt der Comic in eine Ätiologie um, in eine Geschichte, welche die Genese der Asterix-Hefte (selbstreflexiv) erklärt. Caesar erhält zwar den Papyrus zurück,[31] aber die gallische Mund-zu-Ohr-Tradition, so das Postskriptum, gelangt zu zwei modernen Autoren: „Hörst du, Albert?“ „Großartig, René!“[32] – und das letzte Bild des Comics zeigt schon erschienene Bände der Asterix-Reihe. Aber: Wie Roms Schriftlichkeit immer durch Zensur gefährdet ist, so bleibt die Mündlichkeit der Gallier dem schlechten Gedächtnis seiner Druiden ausgeliefert. Archaeopterix hat ziemliche Probleme, sich Namen zu merken.

Syndicus

Einige meiner Lieblingsszenen verbinden sich mit Syndicus, der beispielsweise, nachdem er folgende Kurznachricht erhalten hat: „Der Unbeugsamen“ „Papy. Geort. Gall. Dorf.“ (Bitte umdrehen!) zu Caesar, der von aktuellen Entwicklung noch nichts weiß, einberufen, so reagiert: schreiend, erst grün im Gesicht, dann rot angelaufen, seinen Sklaven schüttelnd: „CÄSAR? WELCHER CÄSAR? DER CÄSAR?“[33] Fettgedruckt; Trikolon, Klimax, Alliteration, Homoioteleuton, Repetitio, Asyndeton, rhetorische Fragen (es gibt ja nur einen Caesar!), und der Artikel als Demonstrativpronomen. Phantastisch in dieser Kürze (brevitas)! Oder wie Syndicus den Galliern mit einem Ultimatum droht (er trägt eine schicke Armbandsonnenuhr): „Wenn der Wagen des Phoebus den höchsten Punkt des Himmels erreicht […].“ Gallier 1: „Was? Ein Wagen? Wo?“ Gallier 2: „Wer ist dieser Phoebus?“[34] Und wenn Syndicus bei Caesar nicht in Ungnade gefallen wäre, was hätte die Welt noch lesen können: „‘Cäsar. Meine besten Aphorismen‘, Mein Lorbeerkochbuch‘ […,] ‚Schwülstige Liebesbriefe an Kleopatra‘!“[35]

Epilog

Keine Diktatur der Welt konnte je Witz, Humor und Ironie besiegen! Außerdem ist es nichts Neues, was ich hier schreibe, dass Asterix sich nämlich auch den Werken Caesars verdankt und sich immer wieder darauf bezieht. Viele, liebevolle Details aus der antiken Welt; ironische Anspielungen auf den modernen Medien- und Überwachungsapparat; sprechenden Namen, z.B. Legionär „Antivirus“, mehrschichtige Narration usw.; so wie „Asterix bei den Pikten“ knüpft auch dieser Band an die Qualität der älteren Hefte an, die, wie mir persönlich schien, aus verschiedenen Gründen nach „Asterix im Morgenland“ (spätestens) verloren zu gehen drohte: „Denn auch wenn wohl niemand das Niveau Goscinnys erreichen könnte, so würde doch wohl auch kaum jemand das von Uderzo als Erzähler unterbieten. […] So erscheinen alle paar Jahre neue Asterix-Abenteuer, die jeweils das Zeug hätten, den Ruf der Serie zu ruinieren.“[36] Diese Gefahr scheint abgewendet. Und wer weiß, wie viel Weisheit in dieser kleinen Szene steckt?, als Majestix, der Häuptling, am Ende des Comics dem verdutzten Caesar seinen Kommentar (= Verbesserungsvorschläge) zu dessen Commentarii übergibt![37]

PS:

Als ein Schüler meiner 8. Klasse seine sehr gute Arbeit zurückerhielt, rief er aus: „Veni, vidi, vici!“[38] (Klimax, Trikolon, Alliteration, Asyndeton, Homoioteleuton …)

Markus Pohlmeyer, Europa-Universität Flensburg

Jean-Yves Ferri und Didier Conrad: Der Papyrus des Cäsar. Übersetzt von Klaus Jöken. Egmont Comic Collection 2015. 48 Seiten. 12,00 Euro. Alle Abbildungen entnommen aus dem Buch.

Fußnoten

[1] M. v. Albrecht: Große römische Autoren. Texte und Themen, Bd. 1: Caesar, Cicero und die lateinische Prosa, Heidelberg 2013, 79.

[2] G. Maurach. Caesar. Der Geschichtsschreiber. Kommentar für Schule und Studium, Münster 2003, 15.

[3] Milde, d.h. hier konkret die Bereitschaft zur Begnadigung.

[4] G. Nöhring: Caesars Bellum Gallicum, in: Ders. (Hg.): Gaius Iulius Caesar. De bello Gallico. Der Gallische Krieg, Stuttgart 2014, 129-130, hier 129.

[5] M. Gelzer: Caesar. Der Politiker und Staatsmann, Wiesbaden 1983, 307.

[6] Gelzer: Caesar (s. Anm. 5), 142.

[7] „Gallien ist in seiner Gesamtheit aufgeteilt in drei Teile …“ (Übers. MP)

[8] G. Fink – F. Maier: Konkrete Fachdidaktik Latein L2, München 1996, 80 f.

[9] R. Goscinny – A. Uderzo: Asterix – Der Papyrus des Caesar, Text: J.-Y. Ferri, Zeichnungen: D. Conrad, übers. v. K. Jöken, Berlin – Köln 2015, 5. Im Folgenden mit Papyrus (> Papier) abgekürzt. Der Schrifttyp ist hier um der besseren Lesbarkeit von mir verändert worden.

[10] Papyrus, 5.

[11] Papyrus, 5.

[12] Vgl. dazu Journal: „Das französische Wort aus l. diurnum (tempus) »Tag« […].“ F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl., Berlin – New York 2002, 453.

[13] Vgl. dazu Papyrus, 6.

[14] Papyrus, 7.

[15] Vgl. dazu Papyrus, 7.

[16] Papyrus, 8.

[17] Papyrus, 36.

[18] Papyrus, 9.

[19] Papyrus, 10.

[20] http://www.spiegel.de/kultur/literatur/asterix-der-papyrus-des-caesar-starker-comic-zu-wikileaks-twitter-verlagswesen-a-1059017.html ( Zugriff am 27.10.15) … vermutet hier Anspielungen auf Julian Assange (Mir scheint auch eine Anspielung auf Benedict Cumberbatch gegeben, der Assange in Inside Wikileaks. Die fünfte Gewalt spielte.)

[21] Papyrus, 13.

[22] Man denke hier an den Urvogel schlechthin …

[23] Papyrus, 18.

[24] Gaius Iulius Caesar: De bello Gallico. Der Gallische Krieg, lat./dt., übers. u. hg. v. M Deißmann, Stuttgart 2012, 327.

[25] Caesar (s. Anm. 24), 329.

[26] Das Einhorn „[…] als Fabeltier geht auf Berichte des Ktesias und Megasthenes zurück, die sich auf das ind[ische] Rhinozeros beziehen.“ Lexikon der Alten Welt, Bd. 1, Augsburg 1994, 792.

[27] Papyrus, 27.

[28] Vgl. dazu Papyrus, 35.

[29] Vgl. dazu Papyrus, 40; s. auch Odysseus und die Sirenen …

[30] Vgl. dazu Papyrus, 41.

[31] … und spielt dabei anachronistisch auf Mt 22, 21 an.

[32] Papyrus, 48.

[33] Beide Zitate: Papyrus, 23.

[34] Papyrus, 39.

[35] Papyrus, 47.

[36] A. Platthaus: Die 101 wichtigsten Fragen. Comics und Manga, München 2008, 83.

[37] Vgl. dazu Papyrus, 47.

[38] Vgl. auch zum Einfluß Caesars auf unseren Kalender U. Scholz: Der römische Kalender. Entstehung und Entwicklung, Mainz 2011. Und: „‘Kaiser‘ kommt ja von Caesar, gotisch kaisar, ahd. keisur. Die Griechen nannten ihn daher richtig Kaĩsar.“ W. Eisenhut: Die lateinische Sprache, 4. Aufl. der ppb-Ausgabe, Düsseldorf 2006, 18.