Die Reise des Helden und Donald Duck

Die Reise des Helden und Donald Duck

– Ein Essay von Markus Pohlmeyer.

Star Wars VII wäre ohne die Optik und Han Solo verloren gewesen, fast nur eine ängstliche Kopie von Episode IV nach dem Desaster von I – III. Star Wars ist die Geschichte eines Milliarden-Geschäftes und des Eingangs von sog. Hochkultur in die sog. Popkultur und davon, was für ein großartiges Kunstwerk daraus hätte werden können. Vielleicht wurde daraus auch ein Milliarden-Geschäft, weil eben die sog. Hochkultur in die sog. Popkultur integriert und übersetzt wurde. Walt Disney Lustiges Taschenbuch „Gefährliche Galaxien“[1] bietet sogar in einer Geschichte vorzügliche Einführungen in das mythopoetische Gerüst von Star Wars (natürlich ohne die freudianischen Dramen der Ermordung von Übervätern oder latent inzestuöse Bruder-Schwester-Beziehungen) und zeigt sich als ein Lehrstück in kommerzieller Strategie: „Lucas gab bekannt, keine neuen ‚Star Wars‘-Filme mehr drehen zu wollen, übertrug das Projekt jedoch dem Disney-Konzern, der die Lucasfilm Ltd. mit allen Rechten an ‚Star Wars‘ für etwa vier Milliarden Dollar übernommen hatte.“[2] Also ist das Folgende auch eine Story, wie man vier Milliarden plus wieder reinholt!

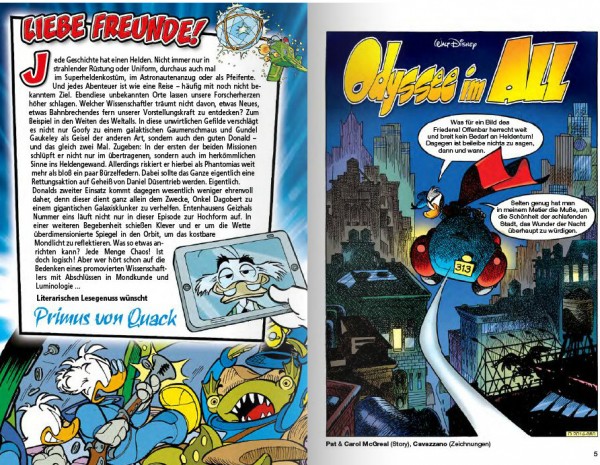

Die erste Geschichte „Odyssee im All“[3] ist auch über ihren Titel eine Verbeugung von 2001. Ach! (Diese Interjektion steht abkürzend für eine mehrseitige Hymne des Verfassers auf diesen Film aller Filme!) Hinzukommen ästhetische Elemente von Alien, Donald-Phantomias und eine Liebesgeschichte, in der sie der dunklen Seite verfallen war. Gelungen, dieser Mix. Ein weiteres Abenteuer macht Werbung für den Peanuts-Film – die Original-Figuren sind etwas verfremdet dargestellt – und ein anderes lässt Donald auf der Straße Woody Allen begegnen.[4] Und dann folgt „Die Reise des Helden“[5]: „Jede Geschichte hat einen Helden.“ „Und jedes Abenteuer ist wie eine Reise.“[6] Wir sehen eine Donald-Figur auf der Flucht vor den Star Wars-Bösewichtern (unschwer zu erkennen Darth Vader) und wie er mit einem Orden belohnt wird, von einer Daisy, mit Prinzessin Leia-Frisur (das Ende von Episode IV). Das Ganze erweist sich aber als eine Art Vorlesung von (Prof.) Primus, der für seine Zuhörerschaft einen interessanten Trick parat hält: via moderne Medien könne man live eine Heldenreise miterleben (via Tablets mit dem Namen „Birne Com-Pot 4.0“[7]). Somit werden Erzählzeit und erzählte Zeit synchronisiert.

Und dann es geht los: von Onkel Dagobert, Erzcalvinist, was Geld angeht, aus seiner geliebten Hängematte gerissen, muss Donald ein wahnwitziges Weltraumabenteuer bestehen. Primus kommentiert dabei die Stadien einer Heldenreise. Der Held weigere sich, aus seiner gewohnten Umgebung (= Hängematte) auszubrechen. Darum: „Ganz konzeptgetreu folgt nun zunächst die Begegnung des Helden mit seinem Mentor! Letzterer bin ich.“[8] Als Donalds Obi Wan oder Yoda greift Primus in das Geschehen ein, setzt gewissermaßen die Handlung in Gang. Primus ist absoluter Erzähler und gleichzeitig eine Figur dieses Mythos (der zusätzlich durch einen Verweis auf Herkules auch noch epochenübergreifend mit der Antike verbunden wird!). „Die Grundregeln der narrativen Erzählstruktur lügen nicht.“[9] Alter, ist das krass! = Das metareflexive Niveau dieses intertextuellen Verfahrens mit seinem dekonstruktivistischen Gestus, einer impliziten Ethik und mit gleichzeitig didaktischem Anspruch sowohl für die Lesenden (Kinder!?) als auch für die Figuren des Geschehens – denn die Figuren müssen so handeln, wie sie handeln, weil dies der Mythos vorschreibt –, stellt zum einen die Frage nach der (Wahl)Freiheit und zum anderen wird die Kenntnis von Joseph Campbells Werk The hero with a thousand faces (1949) grundlegend vorausgesetzt. Am Ende einer Veranstaltung meines Science Fiction-Seminares im Wintersemester 2015/16 meinte ein Student, er müsse wieder Lustige Taschenbücher lesen, sonst verlöre er den Anschluss an die Forschung.

Den weiteren Verlauf dieses Abenteuers überspringe ich, das in Aktion und Chaos versinkt. Die Belohnung des Helden ist natürlich eine Prinzessin …, nein, hier ein Händedruck und dort ein wütender Onkel Dagobert, der Donald mit der Schuldenliste droht. Und jetzt brechen Erzählerkommentar und das, was wir in den Bildsequenzen sehen, endgültig auseinander. Donald hat zwar konzeptgetreu gehandelt, aber seine Belohnung blieb aus, im Gegenteil, und er geht sogar wütend auf seinen Mentor los. Primus zur letzten Etappe: „Genannt die ‚Rückkehr mit dem Elixier‘. Durch das Abenteuer ist der Held als Individuum gereift. Er erntet die Frucht der Erfahrung.“[10] Eine wunderbare Ironie, die gerade erst im Scheitern Freiheit ermöglicht: die Geschichte kann auch anders ausgehen! Und zum Verhältnis von Lucas zu Campbell sei noch angemerkt: „Auf seiner Suche nach Ideen und Motiven, die sich über mehrere Kulturen erstrecken und die großen Fragen der Menschheit behandeln, war Joseph Campbell ihm ein erfahrener und fachkundiger Gesprächspartner und Ideengeber, der ihm nicht nur Mentor, sondern auch ein enger Freund wurde.“[11] Vielleicht haben jetzt die großen und kleinen Leserinnen und Leser bzw. Studierenden Interesse bekommen, zu Campbell, C. G. Jung, James Joyce, Dante, Vergil und Homer zu greifen. Ist auch nicht wesentlich schwerer, aber dafür unvergleichlich besser, und dazu eine Reise zu den Quellen unserer Kultur und unseren Filmen. Der

Epilog

soll Campbell, in Übersetzung, gehören: „Der Mythenheld, der von der Hütte oder dem Schloß seines Alltags sich aufmacht, wird zur Schwelle der Abenteuerfahrt gelockt oder getragen, oder er begibt sich freiwillig dorthin. Dort trifft er auf ein Schattenwesen, das den Übergang bewacht. […] Dann, jenseits der Schwelle, durchmißt der Held eine Welt fremdartiger und doch seltsam vertrauter Kräfte […]. Der Triumph kann sich darstellen als sexuelle Vereinigung mit der göttlichen Weltmutter (heilige Hochzeit), seine Anerkennung durch den Schöpfervater (Versöhnung mit dem Vater), Vergöttlichung des Helden selbst (Apotheose) […].“[12] Das ist Star Wars!

Markus Pohlmeyer

Walt Disney Lustiges Taschenbuch „Gefährliche Galaxien“. 5,99 Euro. Zur Leseprobe

[1] LTB Nr. 475 (Berlin 2015).

[2][2] C. Feichtinger: Das Imperium triumphiert. „Star Wars“ in der Hand des Disney-Konzerns, in Herder Korrespondenz, 2/2016, 13-16, hier 15. Neben den Einflüssen von Campbell und Klassikern der Filmgeschichte verweist Feichtinger auf das metaphysische Gerüst von Star Wars: „Die Figur des Jedi-Meisters Yoda und der Entwurf der ‚Macht‘ lassen sich – bis hin zu wörtlichen Zitaten und erzählerischen Analogien auf das Werk Castanedas zurückführen.“ (aaO, 14) Vgl. dazu auch L. Friedrich: Die Reise des Helden, in: Star Wars. Der Mythos unserer Zeit, Philosophie Magazin Sonderausgabe 05/22015, 20-21, hier 20 zum Verhältnis von J. Campbell zu G. Lucas.

[3] LTB (s. Anm. 1), ab 5.

[4] LTB (s. Anm. 1), 151.

[5] LTB (s. Anm. 1), ab 227.

[6] Beide Zitate LTB (s. Anm. 1), 227. Auf einem Bild ist ein Reisebüro zu sehen: „Panik-Tours“; und die Dame am Schalter: „Zurzeit bieten wir zwei Bruchlandungen zum Preis von einer an!“

[7] LTB (s. Anm. 1), 232.

[8] LTB (s. Anm. 1), 232.

[9] LTB (s. Anm. 1), 233.

[10] LTB (s. Anm. 1), 254.

[11] L. Friedrich: Die Reise des Helden, in: Star Wars. Der Mythos unserer Zeit, Philosophie Magazin Sonderausgabe 05/22015, 20-21, hier 21.

[12] J. Campbell: Der Heros ist tausend Gestalten, übers. v. K. Koehne, Frankfurt am Main und Leipzig 1999, 237 f.