„Auf alle scheißt er, Ulenspiegel heißt er“

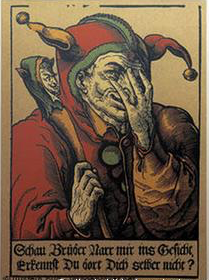

Jedes Kind kennt den absonderlichen Kerl mit der Schellenkappe, der beim Bergaufsteigen singt und weint, wenn er wieder ins Tal muss. Till Eulenspiegel war schon im 17. Jahrhundert so berühmt, dass er einem damals viel gelesenen Literaten im Traum erscheinen musste, um sich gegen üble Nachrede aller Art zu verwahren: „Was habt ihr immerdar mit mir zu schaffen / das ihr mich hin und wider also außschreyet und beschimpffet / als ob gar kein Narr je gewesen wäre / dan ich?“

Die Verteidigung aus dem Jenseits hat nichts genützt: Eulenspiegel gilt als der Schelm schlechthin, die Narrenkappe mit den Glöckchen dran wird als Logo für Spaß und Fun von Beijing bis Los Angeles benutzt.

Ob es den Bauernsohn aus der Nähe von Braunschweig oder den verarmten Adligen aus Kneitlingen, der alle Welt vergackeierte, wie es gut sächsisch heißt, wirklich gegeben hat, weiß man noch immer nicht genau. Aber von so einem Kerl, der Handwerksmeistern und Pfaffen, sogar Bischöfen, Fürsten und dem Papst zum Brüllen witzig Paroli bot, obwohl er doch von niedrigstem Stand war, musste einfach geredet werden. 1350 soll er in Mölln gestorben sein und sich vorher im ganzen mittleren Europa herumgetrieben haben: in Paris und Rom, Dänemark und Polen. 150 Jahre lang war sein Treiben Gesprächsstoff in Kneipen und Gesindestuben, wurde weitergedichtet, angereichert mit neuen Possen, Schwänken und Schnurren, von denen anderswo auch schon zu hören war.

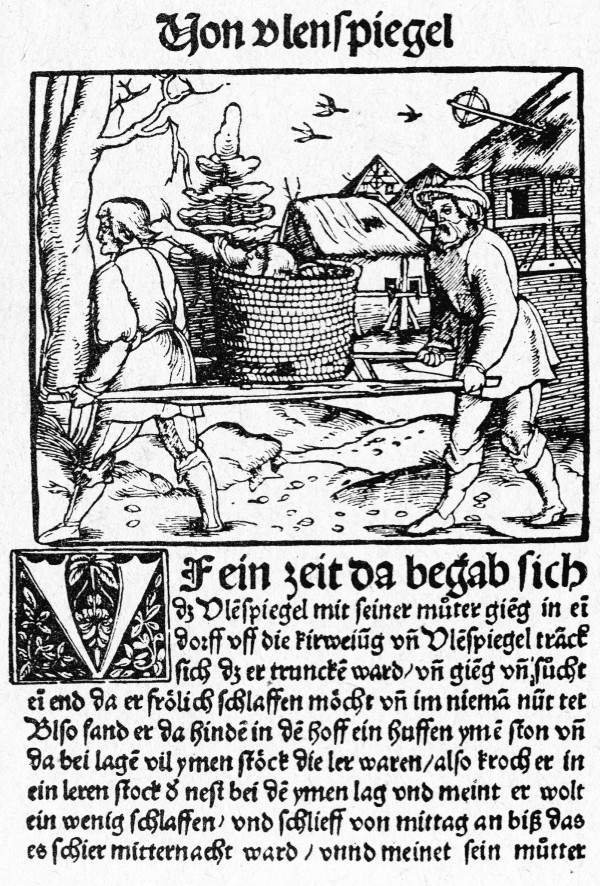

Um 1500 war es dann so weit: Ein paar Freunde baten einen Schreiber (vermutlich war es der Braunschweiger Stadtschreiber Hermann Bote, auch das weiß man nicht genau), einmal alles festzuhalten, was über diesen Eulenspiegel im Umlauf war. In 96 Historien beschrieb Bote das Leben seines Landsmanns von der Taufe, die er gleich dreimal empfing, bis zum Grabe, in dem er landete wie ein Schalk: auf dem Bauche liegend. Für die Leseunkundigen mit sprechenden Holzschnitten ausgestattet, wurde „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“ zum Bestseller über Jahrhunderte. Noch der kleine Goethe gab sein Taschengeld für bebilderte „Volksbücher“ dieser Art aus.

Gegen den Ulenspiegel, der uns darin begegnet, nimmt sich noch der wildeste Punk wie ein Steiff-Tierchen aus. Schon sein Name sagt, was sein Gewerbe ist: volle Verarsche. „Ulen“ ist in den Bedeutungen „reinigen“ und „suhlen“, „Speigel“ auch als „Hintern“ bekannt. Wer Ulenspiegel als netten Kerl ansieht, der den Dummen und Arroganten mit Sprachwitz den Spiegel vorhält, kennt nicht einmal die halbe Wahrheit. Gewiss verfährt er gnadenlos mit selbstherrlichen und ausbeuterischen Zunftmeistern, deren Anweisungen er entlarvend wortwörtlich nimmt. Wenn der Schneidermeister dem neuen Gesellen rät, er solle so nähen, dass man es nicht sieht, verschwindet Ulenspiegel unter dem Tisch. Dem Chef, der brüllt, er solle ihm aus den Augen gehen, erklärt er kühl, dann müsste er ihm wohl aus Ohren oder Nasenlöchern kommen, wenn er die Augen zumacht. Ulenspiegel unterläuft die Regeln des Tauschwerts, für ihn zählt allein der Gebrauchswert. Karl Marx mag an Ulenspiegels Kommunikationstechnik gedacht haben, als er schrieb, man müsse den Verhältnissen ihre eigene Melodie vorspielen, um sie zum Tanzen zu bringen.

Gegen den Ulenspiegel, der uns darin begegnet, nimmt sich noch der wildeste Punk wie ein Steiff-Tierchen aus. Schon sein Name sagt, was sein Gewerbe ist: volle Verarsche. „Ulen“ ist in den Bedeutungen „reinigen“ und „suhlen“, „Speigel“ auch als „Hintern“ bekannt. Wer Ulenspiegel als netten Kerl ansieht, der den Dummen und Arroganten mit Sprachwitz den Spiegel vorhält, kennt nicht einmal die halbe Wahrheit. Gewiss verfährt er gnadenlos mit selbstherrlichen und ausbeuterischen Zunftmeistern, deren Anweisungen er entlarvend wortwörtlich nimmt. Wenn der Schneidermeister dem neuen Gesellen rät, er solle so nähen, dass man es nicht sieht, verschwindet Ulenspiegel unter dem Tisch. Dem Chef, der brüllt, er solle ihm aus den Augen gehen, erklärt er kühl, dann müsste er ihm wohl aus Ohren oder Nasenlöchern kommen, wenn er die Augen zumacht. Ulenspiegel unterläuft die Regeln des Tauschwerts, für ihn zählt allein der Gebrauchswert. Karl Marx mag an Ulenspiegels Kommunikationstechnik gedacht haben, als er schrieb, man müsse den Verhältnissen ihre eigene Melodie vorspielen, um sie zum Tanzen zu bringen.

Doch Ulenspiegel ist nicht auf den Rebell gegen die Obrigkeit zu reduzieren. Als „fauler starcker Schelm“, wie er sich selbst stolz bezeichnet, ist er der Totalverweigerer schlechthin. Er scheißt buchstäblich auf alles und alle. Einen Pfarrer verführt er dazu, in seine Kirche zu kacken; um bei Hofe einen konkurrierenden Narren auszustechen, verspeist er seinen eigenen Kot. Juden, die auf die Ankunft des Messias hoffen, verkauft er „Knötlin aus seinem Hindern“ als Prophetenbeeren. Das ist nicht mehr nur als spätmittelalterlicher Lebensalltag zu lesen. In den Historien wird halb lustvoll, halb schaudernd die literarische Figur eines Antizivilisten grobgezeichnet, der alle die guten bürgerlichen Errungenschaften ablehnt, die gerade im Kommen waren: Arbeitsdisziplin, Treu und Glauben, Wissenschaft und Weltverbesserungsideologien. Kein Wunder, dass Luther, der auf Ordnung und Bindung (religio) hielt, über Ulenspiegel wetterte: „Wer aber solche vnnütze Schwetzer hasset / der verhütet schaden.“

Geschadet hat der Tunichtgut niemandem, auch wenn er im Laufe der Jahrhunderte zum braven Kasperl entschärft wurde. Im knorrigen frühneuhochdeutschen Ton des Volksbuchs knistern noch die Flammen des offenen Feuers, um das man sich lagerte, um von dem einzigen wirklich Unbotmäßigen zu erzählen. Der wusste, was er wert war. Und machte für sich Propaganda. Wie der US-Soldatengag Kilroy hinterließ er seine Zeichen: Eule und Spiegel. He was here.

Geschadet hat der Tunichtgut niemandem, auch wenn er im Laufe der Jahrhunderte zum braven Kasperl entschärft wurde. Im knorrigen frühneuhochdeutschen Ton des Volksbuchs knistern noch die Flammen des offenen Feuers, um das man sich lagerte, um von dem einzigen wirklich Unbotmäßigen zu erzählen. Der wusste, was er wert war. Und machte für sich Propaganda. Wie der US-Soldatengag Kilroy hinterließ er seine Zeichen: Eule und Spiegel. He was here.

Der Beweis, dass Ulenspiegel Klassikerstatus hat, muss kaum angetreten werden. Fast jede Kultur kennt diesen Narren, hieße er Nasreddin Hodscha oder Drugpa Künleg. Und meist verkörperte er immer das Nein, was gerade am meisten zu Verneinen war: wenn das Eigentum sich stabilisierte, den Diebstahl; wenn die Ordnung zu ordentlich wurde, das Irreguläre. Und er wurde besungen, bedichtet, weitererzählt. Bei Charles de Coster ist er niederländischer Feiheitskämpfer gegen Inquisition und Habsburg, bei Daniel Kehlmann wurde er jüngst zum Jongleur, der das Voranschreiten der Gewaltmaschine Krieg unterspielt. „Eulenspiegel“ nannten sich etliche deutsche Satiremagazine seit der 48er-Revolution, auch in der DDR trug man derart Narrenkappe unter dem Parteideckel.

Mal harmlos, mal bissig – Ulenspiegel scheißt auf alles, auch auf die Klassiker. Ohne ihn gäbe es sie nicht – und umgekehrt.

Till Eulenspiegel von Hermann Bote, hg. von Siegfried H. Sichtermann. Insel Verlag, Frankfurt 1978. 357 Seiten, 11,00€.

Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515, hrsg. von Wolfgang Lindow, mit 87 Holzschnitten. Reclam, Leipzig 2001. 304 S. 7,60 €. NUR NOCH ANTIQUARISCH.

Tobias Gohlis, Literaturkritiker, Autor und Begründer der KrimiBestenliste (FAS), lebt in Hamburg.