“Winning you was easy, but darkness was the price”

Schöner sterben mit Leonard.

Für Thomas Wörtche – und gewiss nicht nur für ihn – ist Leonard Cohen sozusagen der Schutzpatron des Verlustes. So viel Trost und Wissen und Lehre in seinen Songs und Worten, in dieser Musik. Im Grunde seit „So long, Marianne“ (1967).

“I´ve grown old/in a hundred ways/but my heart is young/& still it plays/on the theme of Love/and the theme of death” (Notebooks – 19-20)

Der Verlust des eigenen Lebens ist, egal, wie man dazu steht, ein gravierendes Ereignis. Alle anderen Verluste kann man bedauern, man kann trauern, man kann sie als Entlastung verstehen, sie können einen ruinieren, sie können einen befreien. Man kann, wenn erfolgt, damit umgehen, ungeachtet ob das glückt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es ein „danach“, wie auch immer das aussieht. Beim eigenen Leben funktioniert das nicht, der Tod ist Biologie.

Das wirklich Blöde am Totsein ist ja, dass man nicht mehr darüber räsonieren kann. Mich persönlich stört das schon ein bisschen. Also müsste man antizipieren. Allerdings vor dem Sterben über das Totsein reden, das will niemand hören, das rührt an Tabus, schafft Unbehagen, zumindest ist das meine Erfahrung. Das Thema anzuschneiden, gilt als eitel oder kokett oder nervig. Oder als uninteressant. Klar, wer tot ist, interessiert nicht mehr. Warum sich also mit den Präliminarien belasten? Tot sein ist radikal. Man verblasst so post mortem vor sich hin, wird eine vage Erinnerung, später irgendwann, deswegen, eine peinliche Erinnerung. Nach einer gewissen Zeit, deswegen, lieber gar keine Erinnerung mehr. Wie hieß der doch gleich? Und jetzt ist er tot? Och. Man könnte auch sagen: Der eigene Tod ist die ultimative narzistische Kränkung.

Und da kommt die Kunst ins Spiel. Ihr Job ist es, Tabus zu brechen, Unbehagen zu schüren, spielerisch Sprachspiele zu spielen, die Distanz zum Leben zu markieren. Ein Gran Unverbindlichkeit gehört schon auch dazu. Kunst kann wie eine Räucherkammer wirken. Oder Salzlake. Sie konserviert. Also auch das antizipatorische Reden übers Sterben. Der Großmeister dieser Disziplin war Leonard Cohen.

Und da kommt die Kunst ins Spiel. Ihr Job ist es, Tabus zu brechen, Unbehagen zu schüren, spielerisch Sprachspiele zu spielen, die Distanz zum Leben zu markieren. Ein Gran Unverbindlichkeit gehört schon auch dazu. Kunst kann wie eine Räucherkammer wirken. Oder Salzlake. Sie konserviert. Also auch das antizipatorische Reden übers Sterben. Der Großmeister dieser Disziplin war Leonard Cohen.

Die Risse und das Licht

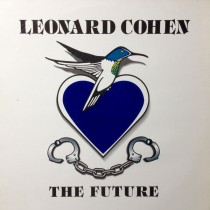

Spezialist für Verluste war er von Anfang an. „So long, Marianne“ war gleich 1967 sein erster Hit, nach der Trennung von Marianne Jensen – „It’s time that we began to laugh/ And cry and cry and laugh about it all again” – und gibt schon am Anfang seiner musikalischen Karriere das Oszillieren zwischen Lachen und Weinen, Trauer und Verarbeitung vor. Die Transformation von Verlusterfahrungen in Lyric(s) zieht sich durch sein gesamtes Schaffen. Diese Verlusterfahrungen liegen, weil Cohen, bei aller exaltierten Subjektivität, immer auch auf das Große und Ganze abzielt, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Verlust einer lebenswerten Zukunft für die Menschheit: „I´ve seen the future, it is murder“, Verlust zivilisatorischer Standards: „Everybody knows the war is over/Everybody knows the good guys lost/Everybody knows the fight was fixed/The poor stay poor, the rich get rich”, Verlust revolutionärer Hoffnungen: “They sentenced me to twenty years of boredom/For trying to change the system from within”, Verlust der Kreativität: “I ache in the places where I used to play”, beleidigtes Nachtreten: “Chelsea Hotel”, man könnte seitenweise so fortfahren. Und man könnte, besser, man kann aus allen diesen  und anderen Songs (“The Future”, „Everybody knows“, „First we take Manhattan …“, „Tower of Song”, „The Anthem“) trotzige, oft sarkastische Dementis dazu extrahieren, am berühmtesten wohl “there is a crack in everything/That’s how the light gets in” (obwohl: in seinen Notebooks droht Cohen eine problematische Erbschaft an: “I leave you with a bag of cracks/that you know you must repair”) und die berühmte Überlebensmaschine: “Love is the only engine of survival”. Selbst in einem so abgrundtief traurigen Verlust-Song wie dem „Famous blue raincoat“ entgeht er dem „emotional-angefasst-sein“ (die neueste, immer wieder zu lesende semantische Abscheulichkeit) durch die finale Distanzierung: „Sincerely, L. Cohen“, genau so wie er später in „Almost like the Blues“ zu den Menschheitskatastrophen seine „bad reviews“ (Größenwahn? Ironisch?) zählt. Das ist clever und cool und ein Paradies für Freunde der gebrochenen Zustände. Verlust als engine für Kreativität. Und gebrochenen Umgang mit Verlust, um die moralische Erhöhung von Leid (à la Friedrich Hebbel: „Die Edelsten leiden den meisten Schmerz“) gleich mal aus dem Spiel zu nehmen.

und anderen Songs (“The Future”, „Everybody knows“, „First we take Manhattan …“, „Tower of Song”, „The Anthem“) trotzige, oft sarkastische Dementis dazu extrahieren, am berühmtesten wohl “there is a crack in everything/That’s how the light gets in” (obwohl: in seinen Notebooks droht Cohen eine problematische Erbschaft an: “I leave you with a bag of cracks/that you know you must repair”) und die berühmte Überlebensmaschine: “Love is the only engine of survival”. Selbst in einem so abgrundtief traurigen Verlust-Song wie dem „Famous blue raincoat“ entgeht er dem „emotional-angefasst-sein“ (die neueste, immer wieder zu lesende semantische Abscheulichkeit) durch die finale Distanzierung: „Sincerely, L. Cohen“, genau so wie er später in „Almost like the Blues“ zu den Menschheitskatastrophen seine „bad reviews“ (Größenwahn? Ironisch?) zählt. Das ist clever und cool und ein Paradies für Freunde der gebrochenen Zustände. Verlust als engine für Kreativität. Und gebrochenen Umgang mit Verlust, um die moralische Erhöhung von Leid (à la Friedrich Hebbel: „Die Edelsten leiden den meisten Schmerz“) gleich mal aus dem Spiel zu nehmen.

Diese Gruppe von Songs beschäftigt sich mit verarbeiteten Verlusten, oder zumindest mit ex post verarbeitbaren – wobei man nicht unbedingt zwischen Verlusten und Verlustängsten unterscheiden muss. Um den ultimativen Verlust geht es in den letzten drei Alben: „Old Ideas“, „Popular Problems“ und „You want it darker“, also die Produktion ab 2012. Sein Tod am 7. November 2016 erlaubt, dieses Trio als die Chronik eines unvermeidlichen Todes zu verstehen. Dying by singing (and writing), sozusagen.

Diese Gruppe von Songs beschäftigt sich mit verarbeiteten Verlusten, oder zumindest mit ex post verarbeitbaren – wobei man nicht unbedingt zwischen Verlusten und Verlustängsten unterscheiden muss. Um den ultimativen Verlust geht es in den letzten drei Alben: „Old Ideas“, „Popular Problems“ und „You want it darker“, also die Produktion ab 2012. Sein Tod am 7. November 2016 erlaubt, dieses Trio als die Chronik eines unvermeidlichen Todes zu verstehen. Dying by singing (and writing), sozusagen.

„Old Ideas“ beginnt mit dem Track “Going Home”, dem angekündigten Tod:

„He wants to write a love song

An anthem of forgiving

A manual for living with defeat

A cry above the suffering

A sacrifice recovering

But that isn’t what I need him

To complete

I want to make him certain

That he doesn’t have a burden

That he doesn’t need a vision

That he only has permission

That he only has permission

To do my instant bidding

Which is to say what I have told him

To repeat

Going home

Without my sorrow

Going home

Sometime tomorrow

Going home

To where it’s better

Than before.”

Genau das ist das Reden über den Tod ex post oder über den Prozess des Sterbens, das nur in der Kunst, weil geformt und mit un-eindeutigem Surplus, sinnvoll konserviert werden kann. Es kommt nichts mehr, es ist vorbei: „A million candles burning for the help that never came”, heißt es in „You want it darker”. Die Zeitachse zieht sich durch den Song, das anfängliche “if“ (“If you are the dealer, I’m out of the game/If you are the healer, it means I’m broken and lame/If thine is the glory then mine must be the shame”) lässt kein “or” oder “if not” mehr zu. Und auch in “Treaty” ist eine beziehungstechnische Verhandlungsbasis nicht mehr vorhanden: „We sold ourselves for love but now we’re free/I’m sorry for the ghost I made you be/Only one of us was real and that was me”. Das “was” ist nicht mehr konjunktivistisch, sondern sehr selbstbewusst indikativisch geworden. Mit dem Tod ist das Feilschen erloschen, es findet nur noch in einem fiktionalen a priori statt und ist doch in einem realen posteriori möglich. Das ist der Salzlaken-Effekt.

Unschöne Sentimentalitätsreste begradigen

Unschöne Sentimentalitätsreste begradigen

Insofern, wenn ich mal abschweifen darf, bezieht sich das alltäglich oft gebrauchte „Ich wünschte, er/sie wäre tot“ nicht nur auf Feinde, vielleicht sogar eher weniger. Es bezieht sich, auch wenn es nicht unbedingt ausgesprochen wird, eher auf die finale Tilgung spontaner (oder taktischer) Bekundungen oder leichtfertig eingegangener Verbindlichkeiten: Liebeserklärungen und soziale Verpflichtungen, die sich später als lästig erweisen. Besonders, wenn das Gegenüber darauf besteht. Die erste Rückzugslinie heißt: Trigger mich nicht. Die zweite: Mit dem Tod ist die mit solchen Verbindlichkeiten einhergehende Peinlichkeit aus der Welt. Der Tod ist die am besten lebbare Option. Erinnerungsrituale ändern daran nichts, sie bieten den noblen Rahmen für Erleichterung.

Was bedeutet das für den, der tot ist? Nichts, denn er ist ja tot. Aber vielleicht hätte „er“ ja noch gesagt: „Seemed the better way/When first I heard him speak/Now it’s much too late/To turn the other cheek/Sounded like the truth/Seemed the better way/Sounded like the truth/But it’s not the truth today.” (“It seemed the better way”). Aber auch das funktioniert nur in der Kunst, während „im Leben“ das Totsein im Grunde für die Weiterlebenden sehr begrüßenswert ist. Es begradigt unschöne Sentimentalitätsreste. Auch deswegen ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod eben in der aussagelogisch vagen Kunst am besten aufgehoben. Leonard Cohen entfacht dabei eine Brillanz und eine Virtuosität, die – unter anderen Qualitäten – seinen Rang ausmachen.

Bei allem darf man bei Leonard Cohen nicht vergessen, dass es sich – zumindest hier -, meistens um Songs, um Musik handelt. Musik und Text müssen nicht in einem gleichgerichteten Verhältnis stehen. Die sakrale Stimmung von „You want it darker“, die auf einigen Tracks besonders von dem großartigen Shaar Hashomayin Synagogue Choir aus Westmount, Quebec, ausgeht, und die Cohens tiefer Verankerung in jüdischen kulturellen Traditionen geschuldet ist, sagt aber noch nichts über sein letztendliches Verhältnis zur Transzendenz. Die musikalischen Elemente, deren Semantik zu unterschlagen, fahrlässig wäre, tragen eher noch zu der komplexen Vieldeutigkeit von Cohen bei – trotz pathetischer Celli melden sich rotzig-trotzige Twang-Gitarren und suhlige Schweineorgeln. Das Unangemessene war schon immer eine kreative Option.

Wenn es, wie es sich, wie manche Interpretationen vorschlagen, tatsächlich im Falle „You want it darker“ um einen Dialog mit Gott handelt („Hineni, hineni, I´m ready, my lord“) und nicht um einen Monolog an Gott, was ich vermute, so bleibt doch die sarkastische Skepsis: „Steer your path through the pain/That is far more real than you/That smashed the cosmic model/That blinded every view/And please don’t make me go there/Tho’ there be a god or not”. Das wäre dann tatsächlich ein Monolog ohne Partner, ohne Antwort. Oder eben im Jenseits angesiedelt, in dem ein Leonard Cohen auf Augenhöhe mit einem Gott spricht, von dem niemand weiß, wer oder was das sein könnte. Ein diesseitiger Dialog mit einer sprachlich präexistenten Entität kann es jedenfalls nicht sein, das ist sprachlogisch unsinnig.

Wenn es, wie es sich, wie manche Interpretationen vorschlagen, tatsächlich im Falle „You want it darker“ um einen Dialog mit Gott handelt („Hineni, hineni, I´m ready, my lord“) und nicht um einen Monolog an Gott, was ich vermute, so bleibt doch die sarkastische Skepsis: „Steer your path through the pain/That is far more real than you/That smashed the cosmic model/That blinded every view/And please don’t make me go there/Tho’ there be a god or not”. Das wäre dann tatsächlich ein Monolog ohne Partner, ohne Antwort. Oder eben im Jenseits angesiedelt, in dem ein Leonard Cohen auf Augenhöhe mit einem Gott spricht, von dem niemand weiß, wer oder was das sein könnte. Ein diesseitiger Dialog mit einer sprachlich präexistenten Entität kann es jedenfalls nicht sein, das ist sprachlogisch unsinnig.

Abwehrzauber ante mortem

Dies, Sie haben es längst bemerkt, ist aber kein Aufsatz über Leonard Cohen und schon gar kein expositorischer Text zur Cohen-Philologie, sondern eher ein Text aus dem Geiste des Prinzips des „Nichtrechthabenwollen“, das gerade der Philosoph Martin Seel als die mir sympathischste Art von Gedankenspielen beschrieben hat. Angesichts des eigenen, unvermeidbar näherrückenden Todes sucht man, zumal als transzendenter Feigling (you never know), nach Möglichkeiten, mit dem ultimativen Verlust (auch wenn diese Einschätzung des eigenen Todes egozentrisch erscheinen mag) möglichst lustvoll umzugehen. Ohne sich große Illusionen zu machen. Illusionen enden in Jammern, Winseln, in Selbstmitleid, in (leider bewussten, wie ich fürchte) Phantasmen und unerträglicher Belästigung geliebter Mitmenschen. Das wäre mir peinlich. Insofern ist die Verlagerung des ganzen Sterbens- und Postmortemkrams mit künstlerischen oder anderen V-Effekt-affinen Mitteln in die Sphäre, über die man noch zu Lebzeiten die Kontrolle (und das Feedback, soviel Eitelkeit darf sein) hat, also die Methode Cohen, schon sehr verführerisch. Insbesondere, wenn man dabei nicht Jammern und Winseln, sondern Spott und Witz, Größenwahn und Realismus zu einem solch wunderbaren Abwehrzauber ante mortem kombinieren kann, dass Sterben und Totsein, so gesehen, richtig Spaß machen können. Auch wenn das vermutlich nur eine weitere Variante des Pfeifens im dunklen Walde ist, so doch eine, die das eigene Ableben einigermaßen rundum sozialverträglich machen kann.  Und immerhin die Auseinandersetzung damit konserviert. Wer keine Gedichte schreiben kann oder Songs komponieren, der soll sich halt was anderes einfallen lassen. Das relativiert auch den „ultimativen Verlust“, der sich dann erträglicher einfügt in das „that is how it goes, everybody knows“.

Und immerhin die Auseinandersetzung damit konserviert. Wer keine Gedichte schreiben kann oder Songs komponieren, der soll sich halt was anderes einfallen lassen. Das relativiert auch den „ultimativen Verlust“, der sich dann erträglicher einfügt in das „that is how it goes, everybody knows“.

© 10/2018 Thomas Wörtche

PS: Extrem einleuchtend fand ich immer die kleine Reihung, die Cohen bei Live-Konzerten über die verschiedenen Stadien des Alterns bei Männern in Relation zu Frauen aufzumachen pflegte: “Irresistible – resistible – transparent – invisible – repulsive – cute“. Das gehört zwar nur bedingt hierher, assoziativ aber schon, irgendwie.

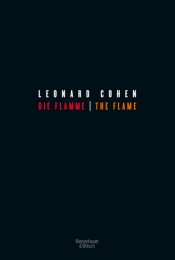

Gerade erschienen, eine sehr schöne Collage aus Texten und Zeichnungen Leonard Cohens: Die Flamme/The Flame. KiWi: Leonard Cohen: Die Flamme/ The Flame. Zweisprachige Ausgabe. Aus dem amerikanischen Englisch von Nora Bossong, Matthias Kniep, Nikolai Kobus, Simone Kornappel, Nadja Küchenmeister, Léonce W. Lupette, Christian Lux, Klaus Modick, Kerstin Preiwuß, Marcus Roloff, Ron Winkler, Katja Winter. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018. 352 Seiten, mit zahlreichen Illustrationen, 30 Euro. Verlagsinformationen hier.

Noch ein Textlein von TW zu Leonard Cohen gibt es hier, ein Text, der drei Tage später zu einem Nachruf wurde …