Der Größte der Independents

Charles Willeford ist in „Hahnenkämpfer“ und dem beigefügten Tagebuch der Verfilmung ganz bei sich – und beim Existentialismus.

Und Alf Mayer freut sich über eine Klassikerausgabe der besonderen Art.

Es ist eines der vielleicht männlichsten Bücher, die es gibt. Auch James Lee Burke sieht das so, völlig zu Recht enthält die schöne, jetzt gerade erschienene Hardcover-Ausgabe von Charles Willefords „Hahnenkämpfer“ die Grabrede, die er seinem Freund gehalten hat. Der Band macht auch endlich Willefords „Cockfighter Journal“ zugänglich, sein während der Verfilmung des Romans entstandene Tagebuch, das nur in einer bibliophilen Winzauflage erschienen war. Ein prächtiger und wichtiger Obelisk also, den da der Alexander Verlag über seiner verdienstvollen Willeford-Edition errichtet. Willeford ist einer der wahrhaft Großen des Genres, siehe auch unseren Klassiker-Check, mit dem wir 2015 „Miami Blues“ zu fünft begrüssten.

„Cockfighter“ (Hahnenkämpfer) ist nicht nur ein männliches Buch, weil es auf der Oberfläche eine – Homers „Odyssee“ nachempfundene – Reise ist, die Geschichte eines blutigen Sports, brüderlicher Rivalitäten, Trinkereien, Wettkämpfen und Sex, sondern weil es im Kern um eine weit tiefer gehende Maskulinität kreist. Um eine Männlichkeit voller Stolz, Sturheit, Einsamkeit, fast tollwütiger Autarkie, Härte und Pedanterie, um eine Haltung, die Männer macht und sie verzehrt. Um einen schmalen Grat.

„Cockfighter“ (Hahnenkämpfer) ist nicht nur ein männliches Buch, weil es auf der Oberfläche eine – Homers „Odyssee“ nachempfundene – Reise ist, die Geschichte eines blutigen Sports, brüderlicher Rivalitäten, Trinkereien, Wettkämpfen und Sex, sondern weil es im Kern um eine weit tiefer gehende Maskulinität kreist. Um eine Männlichkeit voller Stolz, Sturheit, Einsamkeit, fast tollwütiger Autarkie, Härte und Pedanterie, um eine Haltung, die Männer macht und sie verzehrt. Um einen schmalen Grat.

Tagebuch für einen Film

Tagebuch für einen Film

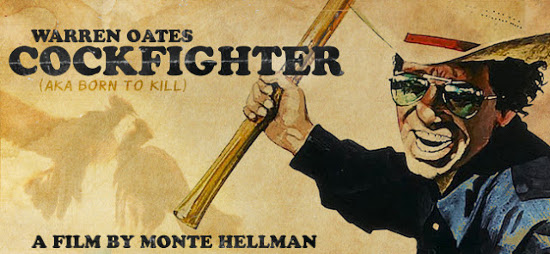

Gedruckt erschienen ist Willefords Tagebuch, das er 1974 während der Dreharbeiten zu „Cockfighter“ führt, der werkgetreuen Monte-Hellman-Verfilmung des von ihm selbst adaptierten gleichnamigen Romans, bisher nur ein einziges Mal, posthum 1989 und in einer Auflage von 300 Exemplaren – als „Cockfighter Journal. The Story of a Shooting“. Vorwort: die Grabrede von James Lee Burke (2015 exklusiv bei CrimeMag veröffentlicht), der alle Exemplare dieses exklusiven Drucks signierte. Unter 100 Dollar ist diese Rarität von Neville Publishing, Santa Barbara/Kalifornien, antiquarisch nicht zu finden. Warren Oates spielte den stummen Hahnenkämpfer Frank Mansfield. Harry Dean Stanton ist dabei, Ed Begley und Willeford himself.

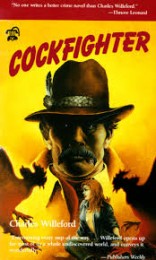

Die Romanvorlage stammte von 1962, war als Pulp-Taschenbuch beim Chicago Paperback House erschienen. Der Verleger wurde kurz darauf von einem Auto angefahren und getötet, der Verlag löste sich auf, und mehr als 20.000 Exemplare von „Cockfighter“, quasi die ganze Auflage, wurden verramscht. Willefords Reputation als (damals obskurer) Autor verbesserte das nicht, auch wenn er den Roman an Homers „Odyssee“ angelehnt hatte. Eine ähnliche Anleihe hatte er bereits 1951 versucht, den dann nie veröffentlichten Roman „Another Damn Odyssey“ betitelt, aus dem Protagonisten später einen Mann namens Richard Hudson entwickelt, den Helden von „The Woman Chaser“ (1960). Barry Gifford, der dann bei Black Lizzard in den späten 1980ern frühe Willeford-Titel ausgrub, machte Monte Hellman (hier mehr) auf „Cockfighter“ aufmerksam. Der hatte in bester B-Movie-Manier das schnelle, gute Filmhandwerk bei Roger Corman gelernt, hatte den jungen Schauspieler Jack Nicholson in den beiden Western „Das Schießen“ (The Shooting, 1966) und „Und Ritt im Wirbelwind“ (Ride the Whirlwind, 1966) interessant gemacht und 1971 mit „Asphaltrennen“ (Two-Lane Blacktop) einen Klassiker des Independent-Kinos abgeliefert. Seine Filme galten als „existentialistisch“. In den frühen 1970ern war das der denkbare größte Adel.

Existentialistisch, ganz und gar einer sich selbst gesetzten Aufgabe verschrieben, stoisch bis über jede Schmerzgrenze hinaus, ist der Held von Willefords „Hahnenkampf“. Er hat einen Eid abgelegt, so lange zu schweigen, bis der Preis als „Cockfighter of the Year at the Southern Conference Tournament in Georgia“ gewonnen ist. Er und Willeford sehen Hahnenkämpfe als einen ehrenhaften Sport an, der von ehrenhaften Leuten ausgeübt wird. Abraham Lincoln und George Washington seien Enthusiasten gewesen, es sei die einzig verbliebene Sportart, in der man nicht betrügen könne. „To a cocker, this medal means as much as the Nobel Prize does to a scientist.“

Existentialistisch, ganz und gar einer sich selbst gesetzten Aufgabe verschrieben, stoisch bis über jede Schmerzgrenze hinaus, ist der Held von Willefords „Hahnenkampf“. Er hat einen Eid abgelegt, so lange zu schweigen, bis der Preis als „Cockfighter of the Year at the Southern Conference Tournament in Georgia“ gewonnen ist. Er und Willeford sehen Hahnenkämpfe als einen ehrenhaften Sport an, der von ehrenhaften Leuten ausgeübt wird. Abraham Lincoln und George Washington seien Enthusiasten gewesen, es sei die einzig verbliebene Sportart, in der man nicht betrügen könne. „To a cocker, this medal means as much as the Nobel Prize does to a scientist.“

1972 erschien bei Crown Publishers in New York eine vom Autor überarbeitete, definitive Version als Hardcover-Ausgabe (deshalb vermerken die Copyrights heute 1972 und nicht 1962). Als Motto wählte Willeford für dieses Ausgabe ein Zitat von Ezra Pound: „Wichtig ist nicht, für welche Idee ein Mann eintritt, sondern wie stark er für sie eintritt.“ (What matters is not the idea a man holds, but the depth at which he holds it.)

Willeford schreibt auch in seinem Tagebuch so, wie er das immer tat, mit jeder Menge Understatement und Sinn für absurden Witz. Sein „Cockfighter Journal“ beginnt mit einer kleinen Vorrede über das Drehbuchschreiben und wie er dazu kam, seine Einsichten ins Filmgeschäft wäre eine eigene Erörterung wert. Der Witz mit den beiden Ziegen, die in der Wüste eine Filmdose finden und das Zelluloid essen, wobei dann die eins sagt: „Das Buch war besser“, den Willeford auf Seite 330 erzählt, stammt meines Erachtens aus Len Deightons Hollywood-Satire „Close-Up“ von 1972. Den, der von Roger Corman auf Seite 333 erzählt wird, kannte ich noch nicht: Wie er einem anderen Produzenten erzählt, er habe gerade einen Roman gekauft, den er sehr gerne gelesen habe. Wieviel er davon bezaht habe? Fünf fünfundneuzig. Den Ladenpreis.

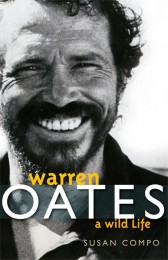

Das eigentliche Filmtagebuch beginnt dann am 6. April 1974 im Holiday Inn in Atlanta, wo sich die Filmcrew versammelt. Willeford notiert, dass die Darsteller ihre eigene Kleidung tragen werden, dass nur Warren Oates eigens ausgestattet wird. Willeford war glücklich, dass Monte Hellman ihn als Ed Middleton besetzte, als Schiedsrichter und (Achtung, Homer-Referenz) Nestor von Frank Mansfield. Er und Oates tauschten öfter Komplimente, sie mochten sich, kamen gut miteinander klar. Oates, der braungebrannt von den Dreharbeiten mit Peckinpah für „Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia“ kam, erzählte ihm, wie sehr er es gehasst hatte, einen Sack mit einem Kopf darin den ganzen Film über herumzustoßen und sogar mit ihm reden zu müssen. In Peckinpahs Film holt Oates sich bei einer Prostituierten einen Tripper und sagt zu ihr: „Entweder wechselst du dein Bettzeug oder besorgst dir einen neuen Beruf.“ Sie waren sich einig, dass das ein gutes Filmzitat werden könne.

Au weia: Mit dem Cock in der Hand …

Au weia: Mit dem Cock in der Hand …

Bei einer längeren Autofahrt erzählte Willeford Oates den Plot eines Buches, das er dann nie schrieb, möglicherweise weil Oates dabei so stumm wie Frank Mansfield geblieben war. Willefords Arbeitstitel für die Geschichte war „The First Five in Line“, fünf Kandidaten einer TV-Spielshow opfern Körperteile, um im Rennen zu bleiben. Erst während der Dreharbeiten, so notierte Willeford in seinem Journal, wurde ihm klar, wie missverständlich manche Dialog- und Buchzeile doch wirken konnten, amüsierte sich diebisch. (Auch Walter Tevis in seinem fundamental-philosophischen, von Scorsese eher abgeschwächten „Color of Money“ hatte da seine Stellen: „It’s all a question of balls“, heißt es dort über das Billardspiel ebenso grundsätzlich wie über das Leben.)

Witzeleien der Filmcrew waren an der Tagesordnung. „Cock“ bezeichnet im Englischen Hahn und Schwanz gleichermaßen, ein Satz wie „Frank gab an mit seinem Cock“ konnte lustige Reaktionen auslösen. Hätte Willeford nur geahnt – dies eine von mir nachgereichte Information –, dass der auf Festivals zwar erfolgreiche, als einziger Roger-Corman-Film jedoch an der Kasse wie ein totes Huhn untergegangene Film später von Joe Dante auf Cormans Geheiß grob umgeschnitten und blutrünstig ergänzt, nach dem Fehlstart erneut als „Wild Drifter“, „Gamblin‘ Man“ und „Born to Kill“ weitere Male in die Kinos kam, dies mit Sätzen im Trailer wie: „Frank Mansfield strolled into town with his cock in his hand. And what he did was illegal in 47 states.“

Willeford glaubt in seinem Journal daran, dass der Film ein Erfolg werden würde, weil „Franks Schweigsamkeit jedem gefallen wird, der zu viel redet, das gilt auch für Schriftsteller wie mich selbst“. Oates selbst meinte später, die dialogfreie Rolle als Hahnenkämpfer sei die leichteste seines Lebens gewesen. In Susan Compos schöner Warren-Oates-Biografie „A Wild Life“ (2009) gehört die „Cockfighter“-Episode zu den beschwingtesten Passagen.

Kleiner bibliografischer Abriss: Erfolg kam nach 40 Jahren

Kleiner bibliografischer Abriss: Erfolg kam nach 40 Jahren

„Miami Blues“ ist der erste von vier Romanen mit dem Polizisten Hoke Moseley, dem einzigen Mann in ganz Miami, der Schuhe mit Schnürsenkeln trägt und auch sonst seltsame Angewohnheiten hat. Das Buch erschien im März 1984 bei St. Martin’s Press, erhielt schnell gute Kritiken. Elmore Leonard zum Beispiel verkündete: „Niemand schreibt einen besseren Kriminalroman als Charles Willeford“, Donald E. Westlake fand: „Hoke Moseley is a magnificent battered hero. Willeford brings him tuo us lean and hard and brand new.“ St. Martin’s drängte auf eine Fortsetzung, Willeford versuchte seinen Helden mit dem wüsten Manuskript „Grimheaven“ abzuservieren (siehe dazu weiter unten), lieferte 1985 aber doch „New Hope for the Dead“. Es war ruhiger als das erste Buch mit Hoke, machte aus einem Protagonisten, der ursprünglich für ein einziges Buch gedacht gewesen war, eine vielversprechende Serienfigur. Im Jahr darauf brachte Random House Willefords Memoiren als junger Soldat im Hardcover heraus, das fulminante „Something About a Soldier“, und St. Martin’s wollte einen neuen Hoke.

Nach beinahe 40 Jahren als Schriftsteller war Willeford plötzlich gefragt. „Sideswipe“, der dritte Moseley, erschien 1987, die Taschenbuchauflagen mit den bunten Covern, die bei Ballantine erschienen, liefen prächtig. Dennis McMillan, ein verrückter Verleger der Extraklasse, legte zwei limitierte und signierte Editionen auf. Die erste war „New Forms of Ugly“, eine neu bearbeitete Version seiner Magisterarbeit von 1946 über den „Immobilized Man in Modern Fiction“, sein literarisches Credo, in dem er sich auf Dostojewski, Kafka, Beckett, Chester Himes und Saul Bellow bezieht. Die Auflage betrug 350 (ich schätze mich glücklich, damals von Dennis ein Exemplar erhalten zu haben). Ebenfalls bei McMillan in Kleinauflage erschien „Kiss Your Ass Good-Bye“, ein selbstgenügsames Fragment, wie Willeford-Biograf Don Herron es nennt, des Romans „The Shark-Infested Custard“. Den Titel „Kiss Your Ass Good-Bye“ hatte Willeford eigentlich für das Buch erwogen gehabt, das er dann „Miami Blues“ nannte, Dennis McMillian war dringend der Ansicht, dass diese Worte unbedingt zusammen mit dem Namen Willeford auf einem Buchumschlag erscheinen müssten. (Auch hier freue ich mich über eines der 400 signierten Exemplare.) Der vierte Hoke kam bei Random House im Frühjahr 1988 heraus, es war das erste Mal in seiner Karriere, dass Willeford einen sechsstelligen Vorschuss erhielt. Einige Vorausexemplare erreichten ihn in Miami, ehe er, den die letzten Jahre gesundheitliche Probleme geplagt hatten, am Palmsonntag 1988 einen Herzinfarkt erlitt. Seinen endlichen Durchbruch hatte er nur einige Tage genießen können.

Klarstellung für ein geheimnisumwittertes Manuskript

Klarstellung für ein geheimnisumwittertes Manuskript

Posthum erschien 1988 ein zweiter Memoirenband als feines Hardcover bei der Countryman Press in Woodstock/Vermont „I Was Looking for a Street“ (Leben auf der Straße, von Jürgen Bürger übersetzt). James Lee Burke stellt dieses Buch auf eine Augenhöhe mit Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“. Und dann erschien da noch, ebenfalls posthum, im Verlag von Maurice Neville, einem Freund Willefords, das „Cockfighter Journal: The Story of a Shooting“, dem Sie gerade hier ein wenig begegnet sind.

Niemals erscheinen wird übrigens – das hat Witwe Betsy Willeford mir mehrmals schon ausdrücklich versichert – das legendenumwobene „Grimheaven“, das in der den Willeford-Nachlass behütenden Broward County Library und dort im Bienes Center for the Literary Arts in Fort Lauderdale, Florida, einseh-, aber nicht kopierbar ist.

Hoke bringt darin seine beiden Töchter um, dreht komplett durch. Diese seinen Figuren gegenüber grausame Geschichte war nie für eine Veröffentlichung bestimmt, Willeford wollte sich damit lediglich seines Verlages und einer Figur entledigen. „Dieses Manuskript war eine Aberration. Charles wollte NIE, dass es veröffentlicht wird und dass er damit in Erinnerung bleibt“, versicherte mir Betsy Willeford.

Wie James Lee Burke betont auch sie: „Wer Charles kennenlernen will, muss seine autobiografischen Bücher lesen. Da ist er drin.“ James Lee Burke, noch einmal in einer Mail: „I loved Charlie. He was always fun, always laughing, and always on top of the game. He was one of the most unusual and interesting men I ever knew, a chivalric man in every regard. Few people understood what a disciplined and fine writer he was.“

James Lee Burke, noch einmal in einer Mail: „I loved Charlie. He was always fun, always laughing, and always on top of the game. He was one of the most unusual and interesting men I ever knew, a chivalric man in every regard. Few people understood what a disciplined and fine writer he was.“

Alf Mayer

PS. Das „Cockfighter-Tagebuch“ enthält eine Nachschrift Willefords vom 10. Dezember 1987. Anders, als er das 1974 nach Ende der Dreharbeiten in seinem vorletzten Eintrag glaubte, wurde der Film nämlich kein Knaller. Er wurde in 58 Kinos in Georgia gezeigt und von der Zeitungen zerrissen, bei einer der Premieren soll Gouverneur Jimmy Carter dabeigewesen sein. Der Film wanderte durch die Autokinos in South Carolina, Georgia und Florida. In den Städten lief er nicht gut, Frauen wollten ihn nicht sehen. Roger Corman ließ ihn umschneiden, gab ihm den Titel „Born to Kill“ und ließ Warren Oates auf dem Plakat eine Axt schwingen. Kein Wort über Hahnenkampf. Aber auch so funktionierte der Film nicht. Die englische Filmzeitschrift „Sight and Sound“ nahm ihn 1974 unter die zehn besten ausländischen Filme, zwischen Fellinis „Amarcord“ und Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“. Roger Corman meinte später, von den 137 Filmen, die er produzierte habe, sei „Cockfighter“ der einzige gewesen, bei dem er je Geld verloren habe. Nun, Willefords Mitleid hielt sich angesichts des Budgets von 450 000 Dollar in Grenzen. Er aber, der 1972 sofort bei Corman nachgefragt hatte, ob er selbst das Drehbuch schreiben dürfe, als der die Rechte kaufte, erzählt am Ende des Tagesbuches, dass er ohne zu zögern „Nein“ sagte, als er 15 Jahre später bei „Miami Blues“ gefragt wurde, ob er denn nicht das Drehbuch schreiben wolle. So schön war die Erfahrung dann denn doch nicht.

Willefords Hoke Moseley-Romane:

Miami Blues (1984),

Siehe dazu auch: 1 Buch, 5 Perspektiven: Joachim Feldmann, Nele Hoffmann, Alf Mayer, Marcus Müntefering und Thomas Wörtche auf CulturMag .

New Hope for the Dead (1985, dt. Auch die Toten dürfen hoffen; auch als: Neue Hoffnung für die Toten)

Sideswipe (1987, dt. Seitenhieb)

The Way We Die Now (1988, dt. Bis uns der Tod verbindet; auch als: Wie wir heute sterben)

Im Text erwähnte Willeford Bücher:

Cockfighter (1962/ 1972; dt. Hahnenkampf; jetzt aktuell: Hahnenkämpfer)

Die schwarze Messe, Pulp Master 2005 (Honey Gal, 1958, auch als: The Black Mass of Brother Springer, 1989)

Antihero feat. Charles Willeford, Maas/ Pulp Master 2001

Ketzerei in Orange (The Burnt Orange Heresy, 1971, dt. auch als: Die Kunst des Tötens), Maas/ Pulp Master 2005

Kiss Your Ass Good-Bye (1987, dt. als Miami Love)

A Guide for the Undehemorrhoided (1977)

Something About a Soldier (1986)

New Forms of Ugly: The Immobilized Hero in Modern Fiction (1987)

Everybody’s Metamorphosis (1988)

I Was Looking for a Street (1988, dt. Ein Leben auf der Straße)

Cockfighter Journal: The Story of a Shooting (1989)

Susan Compo: Warren Oates. A Wild Life. Universitiy Press of Kentucky, 2009.

Über den Film „Cockfighter“