Höllentrip in die Wildnis

Höllentrip in die Wildnis

– Über Benjamin Percys „Wölfe der Nacht“ und das Genre des „country noir“.

„Sei kein Weichei“, sagt der Vater (im Original „Don’t be a pantywaist“). Es war vor dreißig Jahren, doch bis zum heutigen erinnert Justin sich sehr deutlich an das Blut eines angeschossenen Bären. Es war der perfekte Rotton. Bis zum heutigen Tag will Justin einen Oldtimer – vielleicht einen Mustang oder Aston Martin wie James Bond ihn fuhr – in genau dieser Farbe. Sein Vater zwang ihn damals, das Tier zu töten. Justin kann das nicht vergessen, gleich ob er seine Schüler in Englisch unterrichtet oder das Baby spürt, das sich im Bauch seiner Frau bewegt. Immer wieder taucht der Bär aus dem Schatten auf, fletscht die Zähne und verschwindet dann schnell wieder. Wie eine Halluzination, wie einer jener auf immer ins Seelengedächtnis eingebrannten Momente.

Justins Frau Karen ist Ernährungsberaterin für die Schulbezirke in Central Oregon. Sie haben einen Sohn, wollen ein weiteres Kind. Nach einer Fehlgeburt fängt sie das Laufen an, rennt gegen ihren Körper an, um sich wieder zu spüren, sich zu finden. Die Eheleute leben nebeneinander her, durch ihr Bett verläuft eine Grenze, ihr Vorstadtleben ist ein wenig uneigentlich geworden. Soll uns das interessieren? Benjamin Percy macht in seinem Debütroman „The Wilding“ (dt. als Wölfe der Nacht) daraus weit mehr als den herkömmlichen Beziehungsroman. Percy, der zuvor mit den Kurzgeschichtensammlungen „The Language of Elk“ und „Refresh, Refresh“ sein erzählerisches Territorium erkundet und abgesteckt hatte, gelingt hier ein literarischer Thriller, der die dünne Decke unserer Zivilisation erkundet, die Grenze zum Wilden und zur Wildnis.

Echo Canyon, ein letzter Zipfel von Wildnis außerhalb von Bend, Oregon, soll als Golf-Resort gerodet werden. Bevor die Planierraupen anrollen und die Zerstörung beginnt, zwingt der alte Outdoor-Enthusiast Graham seinen Sohn Justin und den Enkel Graham auf eine Wochenendtour in den Canyon. Ein Bär soll gesichtet worden sein? Umso besser, vielleicht wird es ja ein echtes Abenteuer. Aus der Prämisse von „Deliverance“, dem von John Boorman dann als „Beim Sterben ist jeder der Erste“ verfilmten Roman James Dickeys aus dem Jahr 1970 entwickelt Benjamin Percy einen Roman von immenser Wucht und Vielschichtigkeit. Mit großer literarischer Kraft, eindringlich und mit unerbittlichem Blick, poetisch evokativ und souverän im Weben seiner erzählerischen Linien, entsteht – ungewöhnlich und selten genug –so etwas wie eine Bestandsaufnahme unseres Verhältnisses zur Natur. Zum Wilden. Zur Gewalt.

Drei Generationen Mann und ein Bär

Percy wuchs im ländlichen Oregon auf, in Tumalo, einer „Ansiedlung“ zwischen Bend und Redmond verstreuter Ranches, verdiente sich Taschengeld mit dem Ausmisten von Pferdeställen. „Ich brauche Berge und rauschende Bäche. Nah an der Wildnis zu sein, ist mir wichtig. Dort fühle ich mich am lebendigsten“, sagt er.

„The way the mountains rise up like a jawline, the way turkey vultures are always circling, the way I can come across in a dry canyon the bones of a cow that’s been gnawed over by coyotes. That’s what haunts me about Central Oregon.“

Benjamin Percy

Drei Männer-Generationen versammelt Percy auf seinem Höllentrip in die Wildnis, schaut ihnen unter die Haut. Immer streift das Buch an die dünne Membrane zwischen Wildem und Zivilisiertem, dies nicht nur in den offenkundigen Momenten, etwa wenn der Bär nachts ans Zeit kommt, wenn der sich in Tierfelle kleidende, menschenscheue Irakveteran Brian in Karens Haus eindringt, um ihre Wäsche zu stehlen und so einer anderen Haut nahe zu sein. Percy findet Bilder und Sprache für viele Ängste, Nöte und Begierden, Traumata. So auch für die Angst, sich im Wald verloren fühlen, der ja – gerade in der US-amerikanischen Kultur, siehe dazu weiter unten – eine mythische Rolle spielt. Sein „Leben nach unten taumeln wie in eine Höhle“ fühlt Justin sich auf dem zum Überlebenstrip gewordenen Ausflug, als er oben am Himmel einen Jet einen langen weißen Kondensstreifen ziehen sieht und den Fehler macht, sich vorzustellen,

„… in dem Jet zu sitzen, zwischen anderen Passagieren, die Zeitschriften lesen und Brezeln aus kleinen Tüten essen, alle unterwegs zu einem zivilisierten Ort, einem sicheren Ort, geschützt von Zäunen und von hellen Lichtern beleuchtet. Einen Augenblick schließ er die Augen und es erscheint ihm beinahe möglich. Dann öffnet er sie wieder und sieht den Wald um sich herum und spürt sein Leben nach unten taumeln wie in eine Höhle.“

Wenn Justin gegen Ende des Buches, benommen von all den schrecklichen Konfrontationen und Erfahrungen im Canyon – ja, auch einem Bären musste er sich wieder stellen – auf einen Baum klettert, auf der Hochebene die Lichter der Stadt glitzern sieht und immer noch keinen Handy-Empfang hat, wird ihm schlecht vor Panik:

„Er ist komplett außerhalb des Netzes – als wäre er aus der Zeit gefallen. Er stürzt beinahe und fängt sich an einem Ast ab, und ein Schwindel überkommt ihn so heftig, dass er kaum noch weiß, wo er ist, scheint doch die Zivilisation so nah und ist so weit entfernt.“

Die Augen immer auf den Horizont gerichtet

Weit weg von all dem Behüteten, das wir kennen, was wir auch als Leser kennen, führt uns dieser Roman. Keine geringe Leistung. Percy, den ich mir weitläufig verwandt imaginiere mit Walker Percy –literarisch jedenfalls bewegen die beiden sich auf einem Niveau– schürft in „Wölfe der Finsternis“ im kollektiven Massengrab der amerikanischen Landaneignung, im Schuldgelände der Inbesitznahme eines Kontinents. Die drei Männer im Canyon, draußen der Landentwickler Bobby Fremont und sein indianischer Gegenpart Tom Bear Claws, die nach Körperlichkeit dürstende Karen und der halb an die Wildnis verlorene Kriegsveteran Brian („er passt am besten in den Wald“, heißt es einmal), sie alle sagen uns etwas über den Umgang mit der Natur, über den Umgang mit Gewalt, über das Wilde und das Gezähmte, das Rohe und das Gekochte, über den Aggregatzustand unserer Zivilisation.

„Vor langer Zeit“, heißt es zum Beispiel über den Landentwickler Bobby Fremont, „muss es viele seiner Sorte gegeben haben, vor allem hier im Westen. Männer, wild und hoffnungsvoll, die Land und Schürfrechten hinterherjagten, die Augen immer auf den Horizont gerichtet, auf das, was dort gerade golden glänzte.“

Percy gelingt eine überzeugend moderne Bestandsaufnahme jener (amerikanischen) Ambiguität gegenüber der Natur, die bis heute zwischen Thoreaus und Toquevilles romantischer Aneignung und einem gothischem Horror oszilliert und im „country noir“ ein literarisches Genre gefunden hat. Tiefer schürfend als eben leider viele unserer Regio- und Provinzkrimis, gibt es in den USA eine Vielzahl erstaunlicher „ländlicher“ Romane und Erzählungen, von denen derzeit etliche den Weg zum deutschen Publikum finden. Einer der Vorreiter ist hier zweifellos der Verlag Liebeskind, der das hiesige Publikum – und nicht zu vernachlässigen: eben auch das Feuilleton – unter anderem mit Daniel Woodrell (Winters Knochen, Der Tod von Sweet Mister, Tomatenrot) und Ronald Jay Pollock (Das Handwerk des Teufels) bekannt gemacht hat, derzeit mit dessen Erzählband „Knockemstiff“ erfolgreich ist.

Der Verlangen der feinen Stände nach dem Wilden

Der Verlangen der feinen Stände nach dem Wilden

Kleines, feines Detail am Rande: Joe R. Landsdale bei mittlerweile Tropen/ Klett Cotta (Dunkle Gewässer), Frank Bill (Der Geschmack der Gewalt) bei Suhrkamp und in USA bei Farrar Strauss, Benjamin Percy bei Luchterhand, all diese rauhe, schrundige Literatur in feinen Häusern, das ist auch ein Ausdruck davon, wie sehr es doch die feineren Stände – ob nun bewusst oder nicht – nach dem Wurzelwerk der Rohen verlangt. Wie „das“ Kultivierte weiß oder ahnt, dass es da draußen eine andere, deutlich schmutzigere Wirklichkeit als all die Salongeschichten gibt. Eine gewaltgetränkte Geschichte, die mit uns noch lange nicht fertig ist – und oft im Kriminalroman erzählerischen Ausdruck findet.

Rowohlt entdeckte einst Pickney Benedict aus dem ländlichen West Virginia, der nach dem Roman „Dogs of God“ wieder zu Kurzgeschichten zurückkehrte (Der Tag, an dem ich Moon rausholte, Im Sumpf, Starkstrom). Pickney Benedict und seine Frau Lara waren 2007 die Herausgeber der sich dann zur Serie entwickelnden spektakulären Anthologie „Surreal South“, in der sich Stories von Daniel Woodrell, William Gay, Robert Olen Butler, Chris Offutt, Rodney Jones – und auch von Benjamin Percy finden. (Detail am Rande: „When the Bear Came“ heißt die letzte Geschichte in Percys Storysammlung „Refresh, Refresh“ von 2008.)

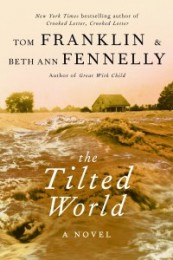

Von Tom Franklin erschien gerade in USA „The Tilted World“, sein  Kriminalroman „Crooked Letter, Crooked Letter“ machte 2010 Furore, davor war er mit „Hell at the Breech“ (Die Gefürchteten, Heyne 2005) und den Erzählungen in „The Poacher“ aufgefallen. Zusammen mit Brian Carpenter gab er 2012 die Anthologie „Grit Lit: A Rough South Reader“ heraus. Bei Piper erschien im Frühjahr 2013 „Stromschnellen“ von Bonnie Jo Campbell (Once Upon a River), ein mitreißend moderner Huckleberry-Finn-Roman mit einer jungen weiblichen Heldin. Empfehlenswert auch ihre Kurzgeschichtenbände, etwa „American Salvage“. Wiley Cashs „Fürchtet euch“ wären hier zu nennen, Joe R. Lansdales „Dunkle Gewässer“ – überhaupt Joe R. Lansdale! – , Pete Dexters „Paperboy“, der Religion und Gewalt miteinander paarende Florida-Roman „Blood of Heaven“ von Kent Wascom, ein geradezu programmatischer Titel, oder William Gay aus Tennessee mit seinen „Provinzen der Nacht“ (Argon, 2001) und „Nächtliche Vorkommnisse“ (Arche, 2009), dessen Anfang folgenden denkwürdigen Dialog enthält:

Kriminalroman „Crooked Letter, Crooked Letter“ machte 2010 Furore, davor war er mit „Hell at the Breech“ (Die Gefürchteten, Heyne 2005) und den Erzählungen in „The Poacher“ aufgefallen. Zusammen mit Brian Carpenter gab er 2012 die Anthologie „Grit Lit: A Rough South Reader“ heraus. Bei Piper erschien im Frühjahr 2013 „Stromschnellen“ von Bonnie Jo Campbell (Once Upon a River), ein mitreißend moderner Huckleberry-Finn-Roman mit einer jungen weiblichen Heldin. Empfehlenswert auch ihre Kurzgeschichtenbände, etwa „American Salvage“. Wiley Cashs „Fürchtet euch“ wären hier zu nennen, Joe R. Lansdales „Dunkle Gewässer“ – überhaupt Joe R. Lansdale! – , Pete Dexters „Paperboy“, der Religion und Gewalt miteinander paarende Florida-Roman „Blood of Heaven“ von Kent Wascom, ein geradezu programmatischer Titel, oder William Gay aus Tennessee mit seinen „Provinzen der Nacht“ (Argon, 2001) und „Nächtliche Vorkommnisse“ (Arche, 2009), dessen Anfang folgenden denkwürdigen Dialog enthält:

„Also der Schlag soll mich treffen, sagte ein dicker Mann. Er zeigte auf eine blutige Masse krauser Haare. Kannst du dir denken, warum der Killer auch den Hund getötet hat?

Das hab ich mich auch schon gefragt, sagte Sandy. Ich glaub, es war einfach nichts anderes zum Töten mehr übrig.“

Frank Bill aktualisiert gerade bei Suhrkamp mit der enorm brutalen Faustkämpferballade Der Geschmack der Gewalt (Originaltitel „Donneybrook“) Palahniuks „Fight Club“. Ronald Ray Pollock schrieb folgenden Blurb für Bill: „Hits as hard as an ax handle to the side of the head after you’ve eaten a live rattlesnake for breakfast.”

„Wer Heimat sagt, ist schon entwurzelt“

Das Genre des „country noir“ ist alles andere als tot, dieser kurze Überblick hier alles andere als vollständig. Am anderen Ende der Welt überzeugen gerade Carl Nixon mit dem im Weidle-Verlag erschienen (und als elektrisches Buch bei culturbooks.de erhältlichen) „Settlers Creek“ ebenso wie die gerade mit dem Booker-Preis ausgezeichnete, 28jährige Eleanor Catton , deren 848seitiger Kriminalroman „The Luminaries“ erzählerisch elegant durch den Goldrausch Neuseelands in den 1860ern schweift.

Den Begriff Naturalismus assoziiert man eher mit toten Autoren wie etwa Stephen Crane, dem mit der Kriegsgeschichte „Die rote Tapferkeitsmedaille“ (1895) ein Klassiker gelang, nachdem ihm mit seinem Roman „Maggie: A Girl of the Streets“ eine empörte moralische Abfuhr widerfahren war. Crane stellte sich darin die simple Frage: Was passiert, wenn man Menschen in einem Umfeld wie etwa der modernen Stadt auf die Welt loslässt? Die Autoren des „country noir“ wählen sich dafür heute ein Umfeld, das zwar weniger neu, aber in vieler Hinsicht erodierter ist. Die „Mean Streets“ Chandlers und Hammetts haben bei ihnen keine Randsteine, sie unterliegen – das ist das Faszinierende – jenseits der Forderung nach literarisch packendem Zugriff kaum einer Beschränkung.

Der Park-Ranger Jordan Fisher Smith gab 2005 seinen Erinnerungen den Titel „Nature Noir“. Der Kulturwissenschaftler Mike Davis war sich unschlüssig, ob der den Autor als einen John Muir an Orten des Verbrechens oder als Elmore Leonard mit einem Rucksack bezeichnen solle: „In any event, this astonishing book, with ist brilliant interweaving of murder, irony, and natural history, invents a new genre“, schrieb Davis.

Beast of the Southern Wild

Während US-Filme wie „Beasts of the Southern Wild“ oder die Woodrell-Verfilmung „Winter’s Bone“ eine Provinz zeigen, wie sie archaischer nicht sein könnte, muss man für solch etwas Wildes bei uns weit zurückgehen, etwa zu Uwe Brandners „Ich liebe dich, ich töte dich“ von 1971 oder bei Edgar Reitz Zuflucht suchen. Wie trefflich betitelte doch jetzt am 22. Oktober 2013 die FAZ einen Filmabend mit seiner neuen „Anderen Heimat“ aus dem Hunsrück von 1842: „Wer Heimat sagt, ist schon entwurzelt“. Günter Butkus versammelt im Pendragon-Verlag mit Robert B. Parkers „Wildnis“, David Osborns „Jagdzeit“ und anderen Titeln mehr so etwas wie das Subgenre des Wildnis-Thrillers. Ausflüge aufs Land oder in den Wald aber sind bei uns schnell vom Odium des Provinziellen behaftet oder bleiben auf halbem Wege in den Konventionen stecken, wie jüngst Wolfgang Fleischhauers „Schweigend steht der Wald“ (siehe auch die CrimeMag-Besprechung von Tobias Gohlis).

Die Köpfe der Feinde auf Pfähle stecken

In seinem jüngsten Roman „Aftershock“ bringt Andrew Vachss nach seiner auserzählten Burke-Serie einen ehemaligen Söldner mit einer Kriegskrankenschwester zusammen, die nun im ländlichen Oregon ein friedliches Lebens versuchen. Er, indem er Wochenend-Jäger terrorisiert und ein paar von ihnen zur Warnung tötet, damit nur ja kein fehlgeleiteter Schuss die Liebe seines Lebens verletzen könne. Im dann hauptsächlich im Gerichtsaal ausgetragenen Kampf gegen eine die Seele der örtlichen Mädchen zerstörende Clique wird immer wieder auf die Abschreckungsrituale alter Stammesgesellschaften rekurriert. „Raising the stakes“, die Köpfe von Feinden an der Dorfgrenze auf Pfähle zu stecken, auf dass jeder gewarnt sei, dieses Gesellschaftsmodell zeichnet Anwalt Andrew Vachss anno 2013. Er ist damit keineswegs alleine. Es vollzieht sich – behaupte ich – eine zunehmende Barbarisierung und Militarisierung des Genres, Ausdruck einer eben nicht geringer werdenden Gewalt unserer Weltgesellschaft. Auch der hier demnächst vorgestellte Roman „Straße des Todes“ von Robert Crais geht in diese Richtung.

„Follow your footprints long enough and they will turn into those of a beast”, heißt es in Philip Meyers brutaler Kapitalistensaga „The Son“ (2013), in der ein von den Comanchen entführter und bei ihnen aufgewachsener junger Siedler sich halb Texas unter den Nagel reißt. Meyer geht hier deutlich weiter als in seinem Erstlingsroman „Rost“ (2010bei Klett-Cotta erschienen), mit „The Son“ schreibt er sich in das Territorium von Cormac McCarty und James Carlos Blake, von dessen „Das Böse im Blut“ hier kürzlich die Rede war (hier geht es zu Teil eins und zwei).

Das Wilde ist in solchen Romanen nie weit weg, nie ganz ausgelöscht. Benjamin Percys Roman hat auch hierfür einen feinen Blick. Die Initiation der nachfolgenden Generationen durch Männlichkeitsrituale und Gewalt selbstverständlicher als bei uns mit dieser moralisch so scheinbar sicheren Sperre zwischen den schuldfällig gewordenen Weltkriegsgenerationen und uns ach so braven Nachfahren. Die Erinnerung auch an die Herkunft des Kriminalromans aus der Grenzgesellschaft der weißen Besiedlung Amerikas liegt einfach öfter offen. „City Primeval“ (Urzeit City also, bei uns zu „Entscheidung in Detroit“ verharmlost) nannte der Westernschriftsteller Elmore Leonard 1980 seinen ersten Detroit-Kriminalroman, nachdem er die städtische Wildnis bei Patrouillenfahrten mit der Polizei kennengelernt hatte.

Der inzwischen 77-jährige, in vollem Saft stehende James Lee Burke (den hierzulande schon lange kein Verlag mehr übersetzt, was eine Schande ist) siedelt seinen aktuellen, den zwanzigsten Dave-Robicheaux-Roman – was für eine Serie! – in der Halbwildnis von Montana an. Dave und sein Freund Clete haben inzwischen eigenwillig-erwachsene Töchter, sie alle geraten in einen Kampf mit einem tiefgründig bösen Mörder, mit etwas unbezähmbar Wilden, das die ans Feuer gerückte Großfamilie auszulöschen droht. Der literarisch vorzügliche, pralle 548-Seiten-Roman „Light of the World“ hat nicht von ungefähr eine Darstellung alter Pfeile und Lanzen auf dem Cover.

Am allerlebendigsten ist das Wilde, sagt Thoreau

Henry David Thoreau

Ein Homer oder Ossian lasse sich niemals in großen Städten wiederbeleben, meinte der 1817 geborene und mit nur 44 Jahren an Tuberkulose gestorben Henry David Thoreau in seinem im August 1831 auf dem Steamboot The Superior verfassten Essay „A Week in the Concord and Merrimack Rivers“ (dt. als Die Wildnis von Maine. Eine Sommerreise):

„There are other, savager, and more primeval aspects of nature than our poets have sung. It is only white man’s poetry. Homer and Ossian even can never revive in London or Boston. And yet, behold how these cities are refreshed by the mere tradition, or the imperfectly transmitted fragrance and flavor of these wild fruits. If we could listen but for an instant to the chant oft he Indian muse, we should understand why we will not exchange his savageness for civilization.“

Bei Thoreau, den wir doch gerne sanftmütig verkauft bekommen, besteht Leben aus Wildheit. Jemand, der etwas vom Leben verlange, würde sich immer in einer Art Wildnis befinden, schreibt er in „Walking“:

„Life consists with wildness. The most alive is the wildest. Not yet subdued to man, its presence refreshes him. One who pressed forward incessantly and never rested from his labors, who grew fast and made infinite demands on life, would always find himself in a new country or wilderness, and surrounded by the raw material of life.“

Der deutsche Titel des Büchleins hieß einst „Vom Wandern“ (Verlag der Manufactur, Horn am Externsteine, 1983), wurde dann 2004 bei Diogenes zu „Vom Spazieren. Ein Essay“ abgeändert.

Wieder verfügbar: Fünfzehn Tage in der Wildnis

Wie passend, dass ein weiterer Urtext dieser Zeit nun wieder verfügbar ist und der Diaphanes Verlag gerade eine Neuübersetzung von Alex de Tocquevilles „Fünfzehn Tage in der Wildnis“ herausgebracht hat. Während seiner Nordamerikareise, der wir sein Hauptwerk „Die Demokratie in Amerika“ verdanken, suchte er mit seinem Begleiter Gustave de Beaumont nach der Wildnis und den Ureinwohnern des Kontinents, reiste durch den Bundesstaat New York, überquerte den Eriesee und kam bis nach Michigan. „Ich glaubte dort zwischen ein paar Längengraden die gesamte Geschichte der Menschheit eingerahmt zu finden“, schrieb Tocqueville in seinem Bericht.

Alexis de Tocqueville

Die Urbarmachung des Landes und die Zivilisierung seiner Ureinwohner begriff er – neben aller Fortschrittsgläubigkeit – auch als Zerstörung, die ihn melancholisch machte. Mit feinem Blick für Ambivalenzen sah er eine Gesellschaft, die Gleichheit proklamiert, aber eben auch in Hautfarbe, sozialer Bindung und Bildung gesellschaftliche Klassen hervorzubringen sich anschickt. Die sich durch menschliches Tun verändernde Landschaft und die durch menschliches Handeln sich formende Gesellschaft setzte er in miteinander Bezug. Der fast 200 Jahre alte Text liest sich immer noch erhellend, ist uns doch die Sehnsucht nach der Wildnis eingeschrieben.

Mike Davis etwa erwähnt in seiner großen Studie „Ecology of Fear“ (Ökologie der Angst. Los Angeles und das Leben mit der Katastrophe), dass es am Beginn des 20. Jahrhunderts rund um das sich allmählich vergrößernde Los Angeles bereits an die 40 „Gun and Tackle Clubs“ gab, Jagdreviere für die sich formierenden Eliten, mit all den romantischen Aufregungen und Annehmlichkeiten einer Beinahe-Wildnis. In Charles Frederick Holders Buch „Life in the Open: Sport with Rod, Gun, Horse and Hound in Southern California“ von 1906 hieß es: „Es gibt kaum einen Ort oder eine Stadt ohne Zugang zu einem Stück wildem Land in der einen oder anderen Form.“

Richard Slotkin macht den amerikanischen Zivilisationsmythos des Jägers in seinen Standardwerken „Regeneration through Violence“ (1973) und „The Fatal Environment“ (1985) an Daniel Boone fest, der unter anderem auch James Fenimore Coopers Lederstrumpf als Vorbild diente – wir dürfen hier auch gerne an unserem bis in die Oper gelangten Wildschütz denken. Die moralisch-politische Überlegenheit der Vereinigten Staaten von Amerika über die anderen Reiche der Welt rührt laut Slotkin aus dem, was dem amerikanischen Nationalcharakter etwas Einzigartiges gibt, rührt aus der Erfahrung, sich der Wildnis ausgesetzt und sie überwunden zu haben, rührt aus der geradezu mythischen Weihe, durch Fegefeuer und Hölle der Wildnis gegangen und so Gott näher gerückt zu sein. In aller puritanischen Gottgläubigkeit schwingen da archaischste Naturgottahnungen mit, eine letztlich perverse Aneignung indianischer Verbindungen mit der Natur.

Der „ Prime Minister of Paradise“ stammt aus Zwickau

Daniel Boone taucht auch Essayband „Pulphead. Vom Ende Amerikas“ (dt. 2012) von John Jeremiah Sullivan wieder auf. In dem Text „American Grotesque“ erinnert Sullivan daran, dass die erste amerikanische Revolution um den Sozialismus geführt wurde, es war eine separatistische Bewegung unter den Siedlern, die es mit Christentum und Gesellschaft besonders ernst meinten. Sullivan streift in diesem Essay von der Vergangenheit in die Gegenwart, vom Privaten ins Politische.

Ted Cruz

Auf einem abgelegenen alten Friedhof im Daniel Boone National Forrest wird zu Obama-Vorwahlzeiten der Leichnam eines rituell gemeuchelten Volkszählers gefunden, die Gegend bekannt für allerlei regierungsfeindliche Separatisten, der Tod dann als Selbstmord deklariert, als Verzweiflungstat wegen miserabler medizinischer Versorgung. Die Hysterie über Obamacare wirft da einen frühen Schatten. Siehe hierzu auch unseren Korrespondenten Thomas Adcock und eine Ergänzung aus dem „New Yorker“, nach der der Tea-Party-Senator Ted Cruz nur die Auslöschung des ganzen Planeten als einzig probates Mittel gegen die krebsgeschwürige Gesundheitsreform Obamas ansieht.

Das nächste Buch von John Jeremiah Sullivan, angekündigt für März 2014, wird einer wenig bekannten Figur der amerikanischen Geschichte gelten. 15 Jahre lang hat er sich mit dem 1735 aus Zittau in die englische Kolonie von South Carolina geflohenen Christian Priber beschäftigt, der in der alten Heimat des Atheismus verdächtigt war. 1737 verschwand er in die Wildnis, lebte sechs Jahre mit den Cherokee und kam zurück, um eine utopistische Kommune zu errichten, eine Republik der Aufklärung mit dem simplen Namen „Paradies“. Noch bevor Jefferson geboren war, verfasste auch Priber eine Unabhängigkeitserklärung, rief darin den Sozialismus und die Gleichberechtigung der Geschlechter und Rassen aus. Sein Buch – die Filmrechte sind bereits an Scott Rudin verkauft – werde, so kündigt Sullivan an, „change the way we think about the beginnings of America“. Der Titel: „The Prime Minister of Paradise“.

PS. Übersetzt ist „The Wilding“ ganz großartig – von Klaus Berr; der deutsche Titel „Wölfe der Nacht“ jedoch wirkt ein wenig fehlgeleitet, würde er doch eher zu Benjamin Percys zweitem Roman passen, dem 2013 erschienen „Red Moon“, in dem eine unerkannt unter uns lebende Werwolf-Rasse mit aller Regierungsmacht verfolgt wird.

PPS. Eines Zitates wert, das Survival-Bild aus James Dickeys „Deliverance“. Mag jeder selbst entscheiden, wie sehr es sich gewandelt hat – etwa bei Benjamin Percy:

„I just believe,‘ he said, ‚that the whole thing is going to be reduced to the human body, once and for all. I want to be ready…. I think the machines are going to fail, the political systems are going to fail, and a few men are going to take to the hills and start over…. I had an air-raid shelter built,‘ he said. ‚I’ll take you down there sometime. We’ve got double doors and stocks of bouillon and bully beef for a couple of years at least. We’ve got games for the kids, and a record player and a whole set of records on how to play the recorder and get up a family recorder group. But I went down there one day and sat for a while. I decided that survival was not in the rivets and the metal, and not in the double-sealed doors and not in the marbles of Chinese checkers. It was in me. It came down to the man, and what he could do. The body is the one thing you can’t fake; it’s just got to be there…. At times I get the feeling I can’t wait. Life is so fucked-up now, and so complicated, that I wouldn’t mind if it came down, right quick, to the bare survival of who was ready to survive. You might say I’ve got the survival craze, the real bug. And to tell you the truth I don’t think most other people have. They might cry and tear their hair and be ready for some short hysterical violence or other, but I think most of them wouldn’t be too happy to give down and get it over with…. If everything wasn’t dead, you could make a kind of life that wasn’t out of touch with everything, with other forms of life. Where the seasons would mean something, would mean everything. Where you could hunt as you needed to, and maybe do a little light farming, and get along. You’d die early, and you’d suffer, and your children would suffer, but you’d be in touch.“

Alf Mayer

Benjamin Percy: Wölfe der Nacht (The Wilding, 2010) Deutsch von Klaus Berr. München: Luchterhand, 2013. 367 Seiten, 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch und Autor. Foto: © The Oregonian

Weitere Literatur:

Alexis de Tocqueville: Fünfzehn Tage in der Wildnis. Aus dem Französischen von Heinz Jatho.

Diaphanes Verlag, Berlin 2013. 112 Seiten, 12,95 Euro.

John Jeremiah Sullivan: Pulphead. Vom Ende Amerikas. (Pulphead, 2011). Suhrkamp, 2012.

Henry David Thoreau: Die Wildnis von Maine. Eine Sommerreise. Mit einer Notiz von Nathaniel Hawthorne. Aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Alexander Pechmann. Verlag Jung und Jung Salzburg, 160 Seiten, 19,80 Euro.

Henry David Thoreau: Vom Wandern. Aus dem Amerikanischen von Heiner Feldhoff. Verlag der Manufactur, Horn am Externsteine 1983. Auch als: Vom Spazieren. Ein Essay. Diogenes, Zürich 2004.

Frank Bill: Der Geschmack der Gewalt (Donneybrook, 2012). suhrkamp taschenbuch, 2013.