Die Elvis-Cole-und-Joe-Pike-Romane des Robert Crais

Die Elvis-Cole-und-Joe-Pike-Romane des Robert Crais

– Die letzten zehn Jahre blieben sie deutschen Lesern vorenthalten, insgesamt ein Vierteljahrhundert lang sind sie schon unterwegs, der L.A.-Privatdetektiv Elvis Cole und sein Freund und Partner Joe Pike. Elvis ist der Mann für‘s eher Coole und Softe, der Ex-Marine Joe Pike der Mann für harte Fälle und wenig Nachfragen – ein Testosteron-Sidekick wie Robert B. Parkers Hawk, Dennis Lehanes Bubba, James Lee Burkes Clete Purcell, Mouse bei Walter Mosleys Easy Rawlins, Max the Silent bei Andrew Vachss. Von Alf Mayer

Sorgen um Elvis Cole kann man sich immer wieder machen, um den schweigsam-enigmatischen Joe Pike dagegen kaum, er weiß sich effizient zu behaupten, macht keine Gefangenen. Es war ein gewisser Weg von den Fällen der 1980er und 90er, als es noch Zeit und Klima für Liebesgeschichten gab, bis zur Handvoll der letzten, härteren Elvis-Cole-Romane. Entsprechend präsenter ist Joe Pike geworden, notfalls hat er zusätzlich ein paar harte Kumpels zur Hand – „von früher“. (Dieses früher weist auch zurück in die Ursprünge des Genres, explizit des amerikanischen, mit der gewalttätigen Besiedlung des Kontinents und dem Reiben an dessen wilder Rinde, siehe dazu jüngst auch hier James Carlos Blakes „Das Böse im Blut“ (mehr hier) oder die Anfänge der Detektivgeschichte mit James Fenimore Coopers Lederstrumpf: „Draußen vom Walde komm ich her“ (mehr hier).

Wenn wir den Kriminalroman als Spiegel der Gesellschaft annehmen – und Robert Crais vermag hinzusehen, was sich da tut in Kalifornien -, dann steht es nicht gut um den Privatdetektiv als Zivilberuf. Ein Joe Pike oder ein Jack Reacher (mehr hier und hier) werden immer häufiger gebraucht. Pikes Rezept, der Ankündigung für „The Watchman“ (2007) entnommen: „His rules for survival: strike fast, hit hard, hunt down the killers…“ Oder noch direkter: „If a man threatens you, you put him down.“ Kill or be killed, darauf läuft es auch im Kriminalroman immer öfter hinaus. Im Kino ist das schon länger selbstverständlich.

In seinem 15. Fall wird Elvis Cole selbst zu einem

In „Straße des Todes“, dem 15. Fall für Elvis Cole, kommt es besonders hart. Bei der Suche nach einem entführten jungen Paar aus gutem Hause, das Kartell-Gangster nach Mexiko verschleppten, gerät Elvis Cole selbst in die Gefangenschaft der völlig erbarmungslosen Bajadores. Die betreiben Kidnapping als Zubrot, fackeln nicht. An Joe Pike und seinem noch dunkleren Kumpel Jon Stone ist es nun, den Freund zu finden und zu befreien. Crais beschreibt die Brutalisierung des Menschenschmuggels und die Realitäten an der amerikanisch-mexikanischen Grenze mit den Mitteln eines Thrillers. Beim sonor-soliden Jürgen Bürger, der bereits frühere Elvis-Cole-Romane übersetzte und ihnen einen schönen Sound gab, sind wir dabei in guter Hand. (Mit Übersetzungen, deren Rechte an ihn zurückgefallen sind, startet Jürgen Bürger um Weihnachten einen eigenen Verlag: Bei www.spraybooks.com werden Romane von Thomas Adcock, Larry Beinhart, Jerry Oster u.a. wieder zugänglich werden.)

„Straße des Todes“ (Originaltitel: Taken, also so etwas wie: Geschnappt) ist ein auf mehreren Ebenen werthaltiges Buch, auch haptisch als Klappenbroschur mit Illustrationen auf dem Innendeckel liebevoll gestaltet. Endlich hat Robert Crais, dessen Romane von Bastei-Lübbe zu Rowohlt und Goldmann gewandert waren und der seit 2004 unübersetzt geblieben war, bei Heyne nun wieder die verlegerische Aufmerksamkeit, die er verdient.

Der poststrukturellen erzählerischen Zeitachsen-Verschiebungen in „Taken“ hätte es nicht unbedingt bedurft, aber bei seinem 19. Roman darf ein Autor auch mal experimentieren. Robert Crais, Jahrgang 1953, ist noch nicht beim alten Eisen. Das macht „Straße des Todes“ klar. In „Suspect“, einem stand-alone von 2013, macht er eine Polizei-Schäferhündin namens Maggie zu einer Hauptfigur. Der Hundeliebhaber Crais schafft tatsächlich, dass das funktioniert.

„Auch Batman ist ein Privatdetektiv…“

„Auch Batman ist ein Privatdetektiv…“

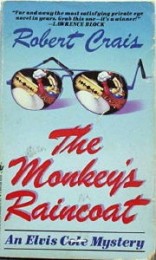

Zum Vergnügen an den Elvis-Cole-Romanen gehört, dass ihr Autor nicht nur die Klaviatur des Genres beherrscht, sondern dem Affen auch lustvoll Zucker gibt. Der 1953 in Louisiana geborene Crais ging mit 23 Jahren nach Los Angeles, schrieb für Fernsehserien wie „Cagney & Lacey“, „Hill Street Blues“, „Quincy“, „L.A.Law“ und „Miami Vice“, schrieb auch Kurzgeschichten, hauptsächlich Science Fiction und Fantasy. Mitte der 1980er entschloss er sich zu einer Schriftstellerkarriere, sein von einigen Verlagen abgelehnter Erstling „The Monkey’s Raincoat“ gewann dann 1988 den „Anthony Award“ und wurde auch als „Best Paperback Original“ ausgezeichnet. Die Sonnenbrille auf dem Cover war kein Versehen, sondern Programm. Wie einst sein großes Vorbild Raymond Chandler brachte Crais eine West-Coast-Coolnes zurück in die P.I.-Novel, dazu kenntnisreich geschilderte Locations – wer einmal vor Ort war, wird in Crais Romanen vieles wiedererkennen – und eine gewisse Leichtigkeit des Lesen. Crais will unterhalten. Sein Ding ist weniger die niederziehende Realität, er bekennt sich zum Eskapismus. Seine Bücher sind sein Disneyland, sein persönlicher Vergnügungspark. Privatdetektivgeschichten sind ihm heroische Literatur mit immer einem Schuss Fantasy dabei, schließlich sei auch Batman nichts anderes als ein reicher P.I. mit einem Umhang:

„What many people don’t seem to get is that private eye fiction, in the main — and certainly my stuff — is heroic fiction. There is an element of fantasy to it. Batman was a private eye. He just wore a cape and was rich. Books are my Disneyland, my personal amusement park. I’m Walt Disney in them — I get to design them and do whatever I want. Any fiction, if it’s good fiction, is not going to be „real“. Because reality is boring. I know a hundred cops and I’ve been on over 20 rides-alongs with police at every level. It’s boring work.“(Zitiert aus einem guten Interview im January Magazine.)

Als Stilist ist Crais zurückhaltend, weit näher an Robert B. Parker als an Chandler or Ross Macdonald, lyrische Elemente setzt er sparsam, dann aber umso treffender ein. Etwa wenn er in „The Sentry“ ein paar Zwanzigjährige als „necklaced with gang ink“ beschreibt oder einen aus der Zeit gefallen Wohnblock in dem er eine Frau verstaubte Rosenstöcke schneiden lässt („pruning dusty roses“). Seine Dialoge haben screwball-Qualitäten, Elvis (zu seinem Namen im PS mehr) ist ein netter Macho und ein wisecrack. „Stalking the Angel“ (1989) etwa begann mit dem Satz: „I was standing on my head in the middle of my office when the door opened and the best looking woman I’d seen in three weeks walked in.“

Eine Männerfreundschaft

20 Jahre brauchte es, bis er Joe Pike zu einer Hauptfigur machte und ihm einen ganzen Roman gab (2007 in „The Watchman“, ebenso dann auch „The First Rule“ und „The Sentry“), als Thema aber ist der zweite Mann schon seit dem ersten Elvis-Cole-Roman präsent. Bei Robert Crais kann man zusehen, wie sich die hardboiled novel allmählich vom isolierten Einzelhelden hin zum heroischen Duo entwickelt. (Eigentlich wäre diese Fortschreibung des Genres, hallo meine Kritikerkollegen oder ihr literarischen Proseminare, mal einer breiteren Untersuchung wert.)

Für Crais ist das Verhältnis von Cole und Pike klar ein Kraftzentrum, der Raum zwischen den beiden funktioniert als Verstärker. Für allerlei. Auch wir als Leser kümmern und sorgen uns mehr um jeden von ihnen, als wenn sie alleine agieren würden. Das macht den besonderen Reiz in „Straße des Todes“ aus. Beide haben sie ihre Anflüge von Einsamkeit, die Crais pointiert zu setzen weiß. Beides sind sie Männer, die in stillen Häusern leben, um die nur der Wind streift. Cole, wie er nach seiner Katze ruft. Pike, der stehend isst, oder nach einem Nachtjogging im Bett liegt und sinniert, wie es wäre, die Geräusche einer anderen Person im Haus zu hören. In „The Sentry“ gibt es eine Episode, in der beide nacheinander dasselbe Haus durchsuchen, jeder auf seine Art. Sie spiegeln sich ineinander, die beiden, ergänzen sich wortlos, können sich absolut aufeinander verlassen, teilen eine besondere Intimität. Male bonding und manchmal auch das Sentiment, ohne eine dauerhafte Frau durchs Leben zu gehen.

Die Intensität ihrer Beziehung, die platonische, körperlose Nähe zwischen diesen Männern , denen Intimität mit einer Partnerin nicht oder nur vorübergehend zur Verfügung steht, wird in „The Sentry“ gleich zu Beginn thematisiert. Was würde er tun, ohne seinen Freund? Elvis Cole erwacht aus einem Traum, sah darin Joe Pike durch einen schrecklich roten Nebel fallen, und ruft ihn an, auf Seite 3 im Buch und um 3 Uhr in der Nacht:

„You okay?“

„Yeah. Just a bad feeling is all.“

They lapsed into a silence Cole found embarrassing, but it was Pike who spoke first.

„You need me, I’m there.“

„It’s the wind. The wind is crazy.“

„Uh-huh.“

„Watch yourself.“

It’s never too dark to be cool

Seine Sonnenbrille hat Joe Pike in den 15 Romanen noch keine fünf Mal abgenommen – It’s never too dark to be cool, oder wie Crais selbst seine Figur beschreibt in dem von Otto Penzler herausgegeben „The Lineup. The World’s Greatest Crime Writers Tell the Inside Story of Their Greatest Detectives“ (2009):

„The sunglasses, twenty-four/seven. The empty, humorless expression. The sleeveless sweatshirt. The arrow tattoos that move him forward. The silence.

Ladies and gentlemen, I give you Joe Pike…

Even as I developed Cole, I knew I wanted him to have a friend. Butch and Sundance, Batman and Robin, Thelma and Louise. Spenser and Hawk. Spade and Archer. Crockett and Tubbs. These friendships always inspired me. Cole was not going to be part of a formal organization like the police – I identified more closely with an outsider who did not have the power and authority that come with the badge. Elvis Cole needed a friend. Note that I am using the word friend, not partner. The human stuff of friendship was –and is – important in all this.

I wanted the fun and kick-ass good time of this enigmatic character – Joe’s now-famous twitch is there for you to enjoy – but Pike and Cole were always more. My fiction is about underdogs. And because I want there to be justice in this world, underdogs must have heroes or they must become heroes.My books are about self-creation. I’m big on that. You can either be the victim of your past, or rise above it.

How Pike sees the world is part of his mystery. His lack of emotion suggests an inner landscape so damaged it is as barren as the desert surrounding Tikrit. It also suggests an emptiness waiting to be filled, and therein lies Pike’s tragic nature, and, I suspect, the sexy-hot core of his huge appeal.

(Siehe dazu auch Robert Crais auf seiner Website.)

Joe Pike und die Militarisierung des Genres

Joe Pike trägt Schwarz und Grau, sein Freund Elvis mag Hawaii-Hemden. Pike folgt einem binären Code. Er ist Mann mit großem M. Ein Atavismus. Wie Jack Reacher tötet er ohne Wimperzucken: „If a man threatens you, you put him down.“ Seine roten Blitztattoos an den Oberarmen, sein Körper ebenso methodisch in Schuss gehalten wie sein Jeep (Crais ist ein Fitnessfreak), tritt Pike uns in den ersten Romanen als ein „früherer Söldner“ entgegen – was immer das in den Oliver-North-Jahren der Reagan-Zeit an Implikationen geweckt haben mag. Klar ist er einer, der „bei den Indianern“ war und ihre Dschungel- und Wildniskünste beherrscht. Einer, der wie Bruce Willis in „Stirb langsam“ gegebenenfalls mit nacktem Oberkörper kämpft, um dem Gegner seine Entschlossenheit und Furchtlosigkeit zu demonstrieren. Etwas, was die alten Römer schon an den nackten Germanen erschreckte und entsetzte.

In einer Rückblende in „The Watchman“ erinnert sich Pike daran, wie er sich an seinem ersten Tag in der Polizeiwache der Rampart Divsion in Los Angeles vorstellte:

„My name is Joe Pike. I’m not married. I pulled two combat tours in the Marines – I want to be a police officer because the motto says to protect and serve. That’s what I want to do.“

Pike took his seat to scattered applause, but someone in the back laughed.

„Got us a regular Clint Eastwood. A man of few words.“

Pike saw Levendorf frowning. Levendorf said, „We call this part of the program ‚one minute, one second‘, Officer Pike — so I figure you got about forty seconds to go. Perhaps you’d offer a bit more, self-illumination-wise; say, about your family and hobbies?“

Pike stood again and once more faced the crowd.

„I qualified as a scout/sniper and served in Force Recon, mostly on long range reconnaissance teams, hunter/killer teams, and priority target missions. I’m black belt qualified in tae kwon do, kung fu, wing chun, judo, and ubawazi. I like to run and work out. I like to read.“

„Thank God he likes to read — I thought we had us a sissy.“

Dass Polizisten auch im Krieg gedient, ihre Blessuren und Traumata mit nach Hause gebracht haben, das kennen wir schon länger. Joseph Wambaughs Chorknaben etwa lassen hier grüßen, auch Kent Anderson (Nightdogs) oder James Lee Burkes Dave Robicheaux. Inzwischen aber geht es um eine Schraube mehr. Survival of the Fittest nun auch im P.I-Roman. Joe Pike steht für die Militarisierung des Genres: Kriminalfälle als Straßenkampf, Guerillakrieg, Strafaktion oder Schlosserstürmung. Auch T. Jefferson Parker, wie Crais seit zehn Jahren unübersetzt geblieben, ging mit seiner leider unebenen Charlie-Hood-Serie „south“, was im amerikanischen Südwesten immer noch den Weg in die zivilisatorische Wildnis weist. „Und das Chaos sei willkommen. Denn die Ordnung hat versagt“, wie Karl Kraus meint.

Der Krieg in den Straßen

Klar, Pike und Cole sind nur zwei Romanhelden, eine Zweierkiste, auch wenn selbst Pike sich in „Straße des Todes“ schon Verstärkung holt. Als literarische Phantasie aber stehen sie für etwas, was in der Gesellschaft immer mehr Gestalt annimmt: Mit dem Frieden unserer Zivilisation ist es vorbei.

Mir ist noch in lebhafter Erinnerung, wie das Publikum der Hofer Filmtage von 1978 bei der Nachtpremiere mit offenem Munde saß, als sich in John Carpenters „Assault on Precint 13“ eine Polizeistation in ein von anonymen Wilden umzingeltes Westernfort verwandelte. Wie man bei der Pressevorführung von Michael Manns „Heat“ (1995) eine Nadel fallen hören konnte, als ein Banküberfall in einem Feuergefecht automatischer Schnellfeuergewehre auf den Straßen von L.A. endet. Oder was für einen visuellen Schock immer noch der in einer Spießrutengasse von Polizeikugeln durchsiebte Bus in Clint Eastwoods „The Gauntlet“ (1977, deutsch als Der Mann, der niemals aufgibt) bietet, in dem er eine Zeugin zum Gericht von Phoenix/Arizona bringt.

All die Feuerkraft, die in den Filmen aufgeboten wird, um eine Bedrohung von sich wegzuhalten, all die Bewaffnung, mit der solche Helden in ihren Alltag ziehen – sie sind Substitute für eine Zukunft, die schon begonnen hat. Explizit auf Sciene-Fiction-Bilder berief sich der Kulturhistoriker Mike Davis 1992 in seinem Kapitel „Fortress Los Angeles: The Militarization of urban space“ in seinem Buch „City of Quartz“. Er sah darin die städtische Oberfläche sich verhärten, den öffentlichen Raum erodieren. Sah Videoüberwachung, panoptikumsartig angelegte Einkaufszentren, bewachte Wohnanlagen, die allgegenwärtigen Schilder „Dieses Haus wird überwacht“ als Vorzeichen einer „architektonischen Verpolizeilichung sozialer Grenzen“. Hollywoodfilme wie „Robocop“ zeichneten für ihn ein ultimativ realistischeres Bild als manche Städtebautheorie. (Mehr hier).

Kampfmaschinen-Helden wie Joe Pike und Jack Reacher sind unser frommer Wunsch nach Überschaubarkeit und Identifikation in einer Welt, in der auch in Deutschland Türen von „Spezialeinsatzkräften“ eingetreten, die falschen Wohnungen zertrümmert, die Falschen verletzt oder „wegen Widerstand“ erschossen werden. Gab es schon einen „Tatort“, in dem der Einsatz von SEK-Kräften und Scharfschützen kritisch thematisiert worden wäre? Ich entsinne mich eher an jede Menge begeistert inszenierten buchstäblichen Overkills, Sender und Regisseur stolz wie Bolle auf den offiziellen behelmten Polizeisupport.

Ähnlich wie der Einsatz der Bundeswehr im Inneren – immer wieder herbeigesehnt von unseren law-&-order-Typen – sind auch in den USA Truppen auf der Straße etwas, das sich (noch) nicht mit dem Grundgedanken der Verfassung verträgt. Die letzten Tage des Kolonialismus lehrten Amerikas Revolutionäre, dass Soldaten dem Gemeinwesen Konflikt und Tyrannei bringen. Der investigative Journalist Radley Balko zeigt in einem im Juli 2013 erschienen Buch auf (Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces), dass Amerikas Cops immer mehr Bodentruppen ähneln.

Die Unruhen und Proteste der 1960er Jahre brachten die Erfindung der SWAT-Einheiten, das Akronym steht für „Special Weapons and Tactics“ und ist eine Bezeichnung für taktische Spezialeinheiten. Einsetzbar im Krieg gegen Drogen, bei Banküberfällen und allem Möglichen. Heutzutage werden auch in Hessen Ladendiebe schon per Polizeihubschrauber gesucht. Müßig zu sagen, dass die Ausweitung polizeilicher Befugnisse mit dem Zurückschneiden bürgerlicher Rechte einhergeht. Mich macht immer noch fassungslos, wie weltweit relativ gleichgültig die Bevölkerung auf den durch die Abhöraktionen der NSA offenkundig gewordenen Generalverdacht reagiert: Wir sind alle potentielle Gegner. Feinde. Verbrecher. Terroristenhelfer. Und gehören flächendeckend überwacht.

Ein Polizeifahrzeug für 400.000 Aussie-Dollars

Wer erlebte oder die Bilder im Fernsehen sah, wie das öffentliche Leben in Boston nach dem Bombenanschlag lahmgelegt war, weil gepanzerte Polizeifahrzeuge die Straßen patrouillierten, noch mehr von ihnen dann am nächsten Tag, nach dem nächtlichen Schusswechsel, als nur noch ein schmächtiger 19jähriger übrig geblieben war, der unter eine Bootsplane gestellt wurde. Die 300 Kugeln übrigens, die von den schwerbewaffneten Polizisten in das Boot gefeuert wurden, verfehlten ihn .

Nun soll die Bostoner Polizei verstärkt mit Schnellfeuerwaffen ausgerüstet werden. Es gäbe da ja großen Nachholbedarf. Im australischen Perth wurde die Polizei kurz „nach Boston“ mit einem 400 000 Dollar teuren Fahrzeug names „Ballistic Engineered Armoured Response Counter Attack Truck“, kurz BEARCAT, verstärkt. Ein Klick auf diesen Link lohnt, das muss man gesehen haben.

Die Regierung nannte das Gefährt „ein exzellentes Beispiel unseres Commitments für die nationale Sicherheit. Die Bomben von Boston haben erneut die Notwendigkeit unterstrichen, vorbereitet und wachsam zu sein. Dieses Fahrzeug gibt den westaustralischen Polizeikräften die Fähigkeit, schnell und effektiv auf einen terroristischen Vorfall zu reagieren.“ Australien ist damit gewiss auch für jeden Zombie-Krieg wie in „World War Z“ gerüstet.

Ich persönlich, ich genehmige mir dagegen lieber den nächsten Joe Pike.

PS. Vom Übersetzer Jürgen Bürger empfohlen, Blicke in eine Realität, die mexikanische Blogger im „Blog del Narco“ unter Lebensgefahr vermitteln: „Dying for the Truth: Undercover Inside the Mexican Drug War by the Fugitive Reporters of Blog del Narco.“ (Hier)

PPS. Noch in keinem seiner Romane hat Robert Crais seine Protagonisten näher beschrieben. Als Leser soll die eigene Vorstellungskraft nicht beeinträchtigt werden, Crais lehnt deshalb auch den Verkauf von Film- oder TV-Rechten für Elvis Cole und Joe Pike ab. Er sagt, er selbst wisse nicht, wie die beiden aussehen. „I can see their bodies; I can see their movement when I’m writing them, their arms, legs and so forth, but their faces are always blurs. Probably if I saw their faces, I wouldn’t be able to write them. I don’t know why.“

PPPS. Den Titel seines Erstlings „The Monkey’s Raincoat“ – im Deutschen wurde aus „Des Affen Regenmantel“ „Die Seltsamen Wege des Elvis Cole“ – fand Crais in einem auch als Motto zitierten Haiku des Samurai-Dichters Matsuo Basho (1644-1694):

Winter downpour;

Even the monkey

needs a raincoat.

PPPPS. Gleich und nur im ersten-Roman wird erwähnt, dass Elvis Cole eigentlich Philip James Cole hieß, seine Mutter dies aber nach einem Elvis-Konzert änderte, als ihr Sohn sechs Jahre alt war.

PPPPPS. Crais ist ein „workout nut. I hike every morning, get up insanely early. I’m a runner. I fly aeroplanes; I love to fly – anything that gets me outside. I have a Cessna 310 twin engine aeroplane. I also fly single engine aeroplanes. I just love the whole notion of getting out in the sky alone – it requires concentration, and that’s a way to free myself from the work I do.“

Alf Mayer

Die Elvis Cole und Joe Pike-Romane

1987 The Monkeys Raincoat (dt. Die gefährlichen Wege des Elvis Cole 1989)

1989 Stalking the Angel (dt. Die schwarze Welt des Elvis Cole 1990)

1992 Lullaby Town (dt. Lullaby Town 1992)

1993 Free Fall (dt. Im freien Fall 1994)

1995 Voodoo River (dt. Voodoo River. 2000)

1996 Sunset Express (dt. Falsches Spiel in L.A.. 1997)

1997 Indigo Slam

1999 L.A. Requiem (dt. Stunde der Rache. 2000),

2003 The Last Detective

2005 The Forgotten Man

2007 The Watchman

2008 Chasing Darkness

2010 The First Rule

2011 The Sentry

2012 Taken (dt. Straße des Todes, 2013)Robert Crais: Straße des Todes (Taken, 2012). Roman. Dt von Jürgen Bürger. München: Heyne Verlag. 2013. Klappenbroschur, 413 Seiten, 9,99 Euro. Zu einem Special.