Warhol tanzt den „Big Shot Shuffle“

Warhol tanzt den „Big Shot Shuffle“

Alf Mayer über die Polaroids von Andy Warhol

Die 15 Minuten, in denen jeder einmal weltberühmt sein würde, wie Andy Warhol es 1968 prophezeite, begannen am 21. Februar 1947 und dauerten sechzig Sekunden. Eine Minute, in der nichts passierte. Außer Warten. Und dann war sie da, die Sensation. Das Wunder.

So jedenfalls empfanden es die Wissenschaftler der „Optical Society of America“, die der 37-jährige Physiker Edwin Land zu einer Vorführung in einen Saal des New Yorker Hotel Pennsylvania geladen hatte. Der Harvard-Absolvent Land hatte eine Technik entwickelt, die für die heutige Zeit viel zu langsam wäre, damals aber als schwindelerregend schnell galt. Land stellte eine Kamera vor, die in 60 Sekunden ein fertig entwickeltes Foto produzierte. Diese Technik kannte die Welt bald als Polaroid. Andy Warhol wurde ihr größter Jünger.

Polaroid wurde zum schnell Synonym für Sofortbilder, so wie es Uhu für Kleber oder Tesa für Klebestreifen wurde. Steve Job verehrte den Polaroid-Erfinder Land wegen dessen Genialität, eine Marke zu kreieren und ein bestimmtes Produkt zum Symbol einer neuen Bewegung zu machen: der Alltagsfotografie. Warhol gefielen der preisgünstige Realismus, die automatische Serialität. Die fabrikmäßige Einheitlichkeit der Fotografien imponierte ihm ebenso wie die für alle Konsumenten gleiche Coca-Cola oder Campbell-Suppe.

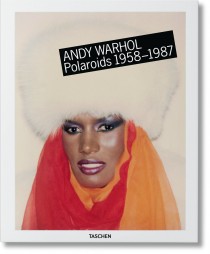

„Andy Warhol war vermutlich der erste Künstler in der Geschichte, der eine ungeheure Zahl an Fotos machte und gleichzeitig ebenso oft fotografiert wurde“, schreibt der New Yorker Kunstkritiker Richard B. Woodward in seinem Vorwort zu „Andy Warhol: Polaroids 1958 – 1987“. Reuel Golden, der auch für die Extravaganza „Andy Warhol: Seven Illustrated Books 1952 – 1959“ verantwortlich zeichnet (LitMag-Besprechung nebenan), hat in Zusammenarbeit mit der Andy-Warhol-Stiftung in den immensen Schätzen gesiebt und Hunderte von Polaroids ausgewählt, viele davon bisher unveröffentlicht.

Das Buch zeigt nur einen Teil des gigantischen Fotoschatzes – von 1958 bis 1987 – und zwar nur den mit Polaroid aufgenommenen. Man schätzt, dass Warhol nach 1976 bis zu seinem Tod mit einer Minox 35 EL oder einer Olympus/ Zuiko AF im Schnitt zusätzlich noch einen Film, meist Schwarz-Weiß-Material, pro Tag fotografiert hat. Er war schlicht begierig darauf, von anderen fotografiert zu werden und sich selbst zu fotografieren. Von den späten 60er-Jahren bis zu seinem Tod im Februar 1987 trug er praktisch auf Schritt und Tritt eine Polaroid-Kamera mit sich und häufte eine gewaltige Sammlung an Sofortbildern an – von Promis und Unbekannten, von Freunden und Freundinnen, Models, Liebhabern, Mäzenen, von Landschaften, von Alltagsgegenständen, von Modischen und vor allem auch von sich selbst. „Ein Foto heißt, ich weiß, wo ich jede Minute war. Darum fotografiere ich. Es ist ein visuelles Tagebuch.“

Wie eine Art analoges Facebook

Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute. (Ansel Adams ) – Die ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten. (Helmut Newton) – Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter oder besser. (Diane Arbus) – Ein Künstler ist jemand, der Sachen macht, die man nicht braucht. (Andy Warhol)

Warhol war ein unermüdlicher Chronist seiner Begegnungen. In diesem Buch zu blättern, das sieht und das fühlt sich an wie eine Art analoges Facebook, wie ein privates Freundesbuch, etliche der Aufnahmen handsigniert, bekritzelt, mache unscharf oder intim, lustig und manchmal auch ein wenig grenzgängerisch. (Helmut Berger etwa mit offenstehender Hose.)

Warhol war ein unermüdlicher Chronist seiner Begegnungen. In diesem Buch zu blättern, das sieht und das fühlt sich an wie eine Art analoges Facebook, wie ein privates Freundesbuch, etliche der Aufnahmen handsigniert, bekritzelt, mache unscharf oder intim, lustig und manchmal auch ein wenig grenzgängerisch. (Helmut Berger etwa mit offenstehender Hose.)

Immer wieder Debbie Harry

Warhol knipst, Warhol spielt, Warhol schießt. Er macht Doppelbelichtungen und Experimente, macht Faxen oder hält einfach drauf. Fotografieren, das bedeutete für ihn, eine Beziehung herzustellen. Er fotografiert Peter Fonda und Dennis Hopper, Jack Nicholson, Joe Dallessandro, Jane Forth, Gloria Swanson, Warren Beatty, Ryan O’Neil, John Lennon, Yoko Ono, Jane Holzer, David Bowie mit Hut und kanariengelben Schuhen, Yves Saint-Laurent, John Kennedy Jr., Karl Lagerfeld, Christo, Davod Hockney, Peter O’Toole, Tony Curtis, Dali und Alice Cooper zusammen, Count Basie, Fellini, Man Ray, Paloma Picasso oben ohne, Lou Reed, Mick Jagger immer wieder, Elizabeth Taylor, Udo Kier, Diana Ross, Roberto Rosselini, Cecil Beaton, Valentino, Polanski, Max Ernst, Sophia Loren mit Baby im Arm. Audrey Hepburn, Diane von Fürstenberg, Fred Hughes, Tom Jones, Alfred Hitchcock, Tina Turner, eine Zeitung mit Nixon auf dem Titel. Auch Gilbert, George, Jimmy Carter, Pelé, Russel Means im Indianeroutfit, Keith Richards. O.J. Simpson, Schwarzenegger, Stallone. Muhammad li, Liza Minelli, William Burroughs, Joseph Beuys, jane Fonda, Julian Schnabel, Robert Mapplethorpe, Gaulthier, Joan Collins, Lana Turner anno 1985, immer wieder Debbie Harry, die auch mit Doppelseiten den Band vorne und hinten rahmt.

Es gibt Stillleben, Urlaubsschnappschüsse, Dracula, Uncle Sam, den Weihnachtsmann, ein Herz, ein Schwein, Brillo-Schachteln, Parfumflaschen, eine ausgelaufene Cola-Dose, Glühbirnen, Schlüssel, Messer, Eier, Spielzeug, eine Heiligenfigur, anno 1981 eine Campbell Won-Ton-Suppendose, und aus dem gleichen Jahr auf vier Doppelseiten auch Warhol „in Drag“. Grace Jones ziert das Titelbild. Wer von Warhol fotografiert wurde, gehörte zu seiner Factory, zu seiner Entourage, zu seinem High Life oder zum banalen Alltag. „In Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein.“

Die Oberfläche – das bin ich

So gut wie täglich tanzt Warhol den „Big Shot Shuffle“. Am meisten nämlich bedient er sich für seine Aufnahmen einer Polaroid Big Shot. Das ist ein großer, klotziger Apparat aus Plastik, Blitzwürfel und Diffusor aufgesetzt oberhalb des starren 220-mm-Objektivs am Ende eines knapp 23 Zentimeter langen Balgens. Das Ding ist explizit für Porträtaufnahmen gedacht, hat eine optimale Brennweite von etwa einem Meter eingestellt, der Fotograf muss sich vor und zurück bewegen, bis sein Objekt in der Schärfe steht. Das ist der „Big Shot Shuffle“.

Kodak stellte die Produktion dieser Kamera 1973 ein, reparierte Warhol aber die Teile noch viele Jahre lang. (Man weiß, was ein Markenträger ist.) Und so plump die Big Shot war, so schnittig war sein anderes bevorzugtes Modell, die SX-70, 1970 herausgebracht und so groß wie heute ein iPad. Sie lässt sich auseinanderfalten wie Metallorigami, spuckt im Abstand von zwei Sekunden fertig entwickelte, trockene Abzüge aus. „Man hörte förmlich“, schreibt Woodward im Vorwort, „wie das Foto produziert wurde, bevor man es zu sehen bekam.“

Was man bei Warhol sieht und alles sehen, davon gibt dieses Polaroid-Buch einen faszinierenden Einblick. Warhol selbst meinte: „Wenn Sie über Andy Warhol alles erfahren wollen, schauen Sie einfach auf die Oberfläche meiner Bilder, meiner Filme und meiner selbst. Da bin ich. Da ist nichts dahinter.“

Gleichzeitig aber sagte er auch: „Man sagt immer, dass die Zeit die Dinge ändert. Aber in Wirklichkeit ist man es selbst, das sie ändern muss.“

Alf Mayer

Andy Warhol: Polaroids 1958 – 1987. Herausgegeben von Reuel Golden. Vorwort von Richard B. Woodward. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch .Verlag Benedikt Taschen, Köln 2017. Hardcover, Schweizer Bindung mit Doppelcover, Format 27 x 34 cm. 560 Seiten, 74,99 Euro. Verlagsinformationen.