Die Farben der Nacht

Autos, nachts allein am Straßenrand, eine Zeitkapsel aus den 1970er Jahren, das ist Langdon Clays Fotobuch „Cars – New York City. 1974 – 1976“. Alf Mayer hat sie geöffnet.

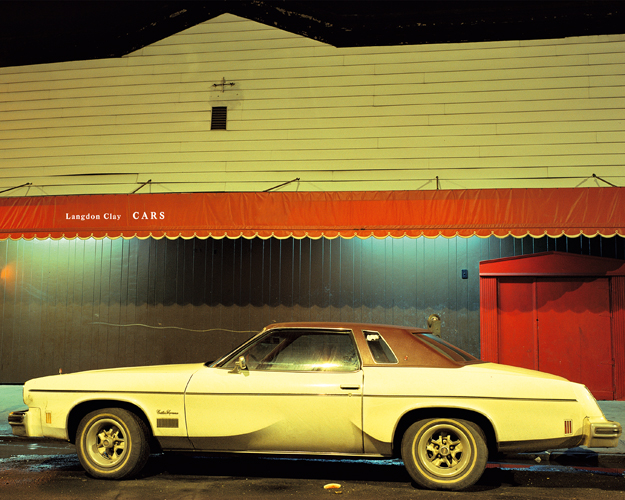

Sie beherrschen die Nacht als wären sie Könige. Als wäre genau das der Auftritt, der ihnen immer schon gebührt hat, diese Art scheinbar beiläufiger fotokünstlerischer Inszenierung, die Langdon Clay ihnen angedeihen und dann 40 Jahre in der Schublade liegen ließ. Bis Gerhard Steidel, der im Jahr nur auf zwei der zu Zigtausenden bei ihm eingehenden Briefe reagiert, höchst persönlich im 300-Seelendorf Summer im Mississippi-Delta vorbeischaute und sich nach vier Stunden mit sensationellem Material für ein elegisch-elegantes, traumschönes Buch verabschiedete.

Bevor er 1987 in die Südstaaten zog, wirbelte Langdon Clay durch New York. Bei seinen nächtlichen Wanderungen fing er an, Automobile zu fotografieren. Straßenkreuzer waren das damals. Ihre Designer bauten die Modelle noch von Hand. Nichts war automati- oder standardisiert, solche Ästhetik teilt sich mit, solche Fahrzeuge und Linienführungen sind nicht austauschbar. (Nebenbei: Die von Cormac McCarthy geschriebene und von Ridley Scott verfilmte Auto-Sexszene in „The Councelor„, in der Cameron Diaz sich mit der Kühlerhaube eines 2013er Ferrari California HS befriedigt, ist oberpeinlich und kommt schlicht 40 Jahre zu spät.)

Ein Wartezustand wie bei Edward Hopper

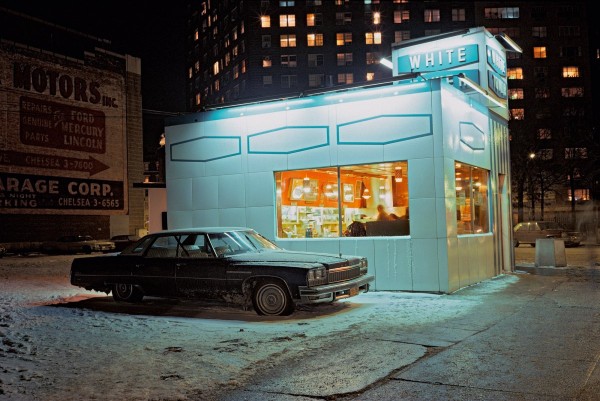

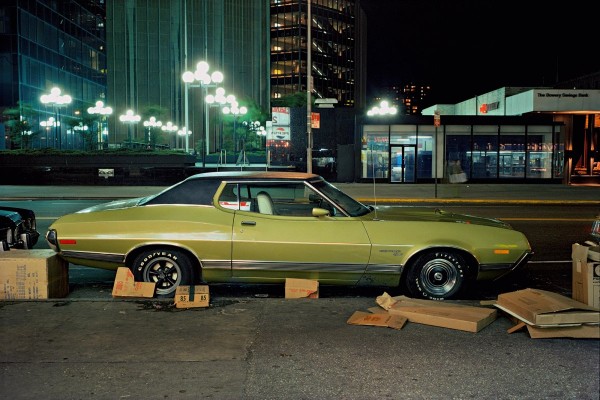

Langdon Clay fotografierte sie von 1974 bis 1976: die Corvettes und Buick Electras, Chevy Impalas, Pintos und Chargers, Gremlins und Checkers, Galaxie 500s und Fairlanes, Sables und Rivieras, LeSabres und Eldorados, auch den gelegentlichen Beetle oder Porsche. Mit dabei ist auch ein Gran Torino, wie Clint Eastwood ihn im gleichnamigen Film fetischistisch wienert. Jedes Automobil erzählt eine eigene Geschichte. Manche sind verbeult, geflickt, andere hochpoliert, manche schon Wracks. Autos, nachts allein am Straßenrand – in einem Wartezustand wie ihn auch die Figuren von Edward Hopper innehaben könnten. Klingt simpel, aber darauf muss man erst einmal kommen.

Die 116 Fotos des Buches haben manchmal Ähnlichkeit mit einem illustren Verbrecheralbum, immer aber sind die Automobile inszeniert wie Filmstars. Es war sein erstes Farbfotosujet, das Langdon Clay da nachts anfing, meist auf dem Nachhauseweg von Freunden. (Damals konnte man noch nachts alleine auf der Straße sein.) Oft waren es die gleiche Strecken im Greenwich Village in Manhattan, auch West Villlage genannt, sieben der Fotos entstanden in Hoboken, New Jersey. Langdon Clay war mit Stativ und einer Leica mit 40mm-Objektiv unterwegs, hatte Kodachrome eingelegt, experimentierte mit einer damals neuen, kleinen Natriumdampflampe. „Es waren zwei Jahre nächtliches Wandern. Es war Straßenfotografie. Ein Auto. Ein Hintergrund. So einfach. Die Nacht bekam ihre eigene Farbe“, schreibt er im Nachwort. Englisch klingt das schöner: „Night became its own color.“

Wunderbares Zwielicht

Dieses den Puls beschleunigende Nachtlicht ist das ästhetisch besonders Faszinierende in dem ebenso puristisch wie elegant gestalteten, aufwendig gedruckten Fotobuch, in dem man sogar einen Unterschied zwischen der Bildfläche und dem weißen Rand spüren kann. Es gibt das Zwielicht auf den Fotos, die volle Nacht, den Mondschein in seinen Schattierungen, und vor allem, wenn die Straßenlampen an sind, all die Reflektionen und Spiegelungen, das Neon der Reklamen und all die Hintergründe, die längst nicht nur Staffage sind, sondern Fenster auf ebenso zeitgenössisches Design. „Auf die Autos selbst kam es mir nicht an“, sagt Langdon Clay, „sondern darauf, wie sie sich mit dem Hintergrund verbunden oder von ihm abgesetzt haben. Das ist für mich das Ästhetische, und das ist es, was die Fotografie so gut kann: zweierlei Dinge miteinander verbinden, wie zum Beispiel Farbe und Design.“ Auf Seite 116 gibt es das Foto, das ihn auf die Idee brachte, dass einsame Autos nachts auf einer Straße doch etwas hergeben könnten.

Luc Sante: „Fahrbare Immobilien, ein Testament auf den vielen Raum in Amerika“

Das Buchvorwort hat der Kulturhistoriker Luc Sante beigesteuert. Wer ihn und sein „Low Life“ kennt, weiß von seiner Vorliebe für die Artefakte der Populärkultur. „Eines der Dinge, die Amerika so besonders machten, waren die Autos. Wenn du hier gelebt hast, musstest du wirklich eine Weile im Ausland gewesen und zurückgekommen sein, um den Unterschied zu bemerken und zu genießen. In den meisten Ländern der Welt waren Autos kleine, bohnenförmige Gefährte, um zwei oder drei Leute von hier nach dort zu bringen. In Amerika waren Autos wie fahrbare Immobilien. Enorme Boote, in denen du essen oder schlafen konntest, Liebe machen, Kleider wechseln, Parties geben, ein Büro unterhalten oder eine illegale Zahnarztpraxis, oder sechs Freunde auf einen Trip mitnehmen. Sie waren ein Testament auf Amerikas unbegrenzte Ressourcen: Öl, Stahl, Gummi, Kunststoff, und am meisten von allem – Platz. Amerikas Autos konnten so groß sein, weil die Highways so endlos waren, die Straßen der Städte so breit und weil es Parkplätze im Überfluss gab. Das galt damals sogar für New York City.“ – Die Fotos selbst wie auch das Buchformat geben diesen Schlitten das Breitwandformat, das ihnen gebührt, das wirkt so unangestrengt wie ein John-Ford-Film, angemessen eben. Muss so sein.

Die Automobile sind die Stars des Buches. Ein Register benennt die Typen und Modelle, meist auch den Ort, wo fotografiert wurde. Aber auch die Hintergründe haben es in sich. Sie zeigen ein New York, das es nicht mehr gibt. Gebäude und Fassaden, eine Stadt sozusagen im Urzustand, bevor Immobilienspekulation und schlechter Geschmack so vieles eingeebnet hat. Fotosammlungen zeigen oft soziale Missstände, sind Zuspitzung. Hier sieht man ein ebenso banales wie zauberschönes New York. Menschenleer. Aber mit genau jenem Flair, der eben zu dieser Stadt gehört.

Immer wieder dachte ich beim Umblättern, ob vielleicht auf dem nächsten Foto Travis Bickle mit seinem Checker Marathon ins Bild kommt, Martin Scorseses einsamer nächtlicher Taxidriver-Wolf. Das letzte Exemplar dieser Auto-Ikone mit gewaltigem Smallblock-V8-Motor lief 1982 vom Band, 15.000 meist gelbe Checkers umfasste einmal die Taxiflotte der Stadt. Und natürlich machen all die von Langdon Clay fotografierten Automobile auch prima Gangster- und Getaway-Schlitten. Es hat schon seinen Grund, dass dieses Buch hier bei CrimeMag vorgestellt wird.

Alf Mayer

Langdon Clay: Cars – New York City. 1974 – 1976. Vorwort von Luc Sante. Steidl, Göttingen 2016. Hardcover, Leinen. 96 Fotografien, Bildregister. Format 36,4 x 26,7 cm. Englische Ausgabe. 132 Seiten, 85,00 Euro. Verlagsinformationen hier.

Checker Marathon, in the Tenties near 6th Avenue, 1975. – All pictures: (c) Langdon Clay and Steidl GmbH & Co. OHG, Göttingen

Hinweis: Gerhard Steidels Reise zu Langdon Clay hatte eigentlich dessen Frau Maude Schuyler gegolten, deren beeindruckende „Mississippi History“ dann gleichzeitig mit „Cars“ erschienen ist.

Ein Interview mit Langdon Clay hier, der Internetauftritt der Eheleute hier.

Ein Interview mit Langdon Clay hier, der Internetauftritt der Eheleute hier.

Unsere Musikempfehlung zur „Cars“-Lektüre: Miles Davis, Milt Jackson, Thelonious Monk, Percy Heath und Benny Clarke: „Bemsha Swing„.