Kleingehacktes

Kleingehacktes

Sie sind kürzer geworden, unsere Chops, aber mehr. Erstmal mit dabei am Beil und das gleich mit einer heftigen Heldin: Katja Bohnet. Ihr zur Seite: Joachim Feldmann, Alf Mayer und Marcus Müntefering. Im Einzelnen:

- Katja Bohnet (KB): Carol O’Connell: Kreidemädchen.

- Joachim Feldmann (JF): Thomas Beckstedt: 1888;

Claus Cornelius Fischer: Die letzte echte Frau;

Martin Calsow: Atlas. Alles auf Anfang;

Tim Parks: Mr. Duckworth sammelt den Tod;

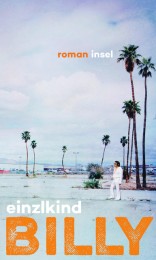

Katharina Höftmann: Tote Kameraden. - Alf Mayer (AM): einzlkind: Billy;

Suzanne Rindell: Die Frau an der Schreibmaschine;

Anders Roslund, Stefan Thunberg: Made in Sweden;

Nick Harkaway: Tigerman. - Marcus Müntefering (MM): Stephen King: Finderlohn;

Léo Malet: Das Leben ist zum Kotzen;

Miron Zownir: Umnachtung;

Jo Nesbø: Blood on Snow: Der Auftrag.

Pechschwarz und surreal

Pechschwarz und surreal

(MM) Um mal George Orwell zu paraphrasieren: „Wenn Noir überhaupt etwas bedeutet, dann vor allem das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ Und man kann sich leicht vorstellen, dass der Mehrheit der Franzosen im Jahr 1948, als Léo Malets „Das Leben ist zum Kotzen“ veröffentlicht wurde, nach ganz anderen Dingen der Sinn stand als nach dieser pechschwarzen und surrealen Geschichte. Nur eine verschwindend kleine Minderheit dürfte gerade deshalb eine seltsame Form von Trost aus dem 144 Seiten langen Amoklauf des suizidalen Verbrechers Jean Fraiger ziehen: Weil es mit größtmöglicher Boshaftigkeit (aber auch Noir-typischer Larmoyanz) die Möglichkeit einer heilen Welt leugnet.

„Das Leben ist zum Kotzen“ ist der Knallstart für Malets „Schwarze Trilogie“, die von Außenseitern erzählt, von Enttäuschung und Verzweiflung und Radikalisierung. Die drei Romane markieren, zusammen mit der bekannteren Nestor-Burma-Reihe, die Malet Anfang der Vierzigerjahre begonnen hatte, den Startpunkt des französischen Polars. Und auch heute noch überrascht die Radikalität, mit der Malet die US-Vorbilder an Härte, Grausamkeit und Absurdität noch übertrifft. Und überzeugt die Eigenständigkeit, mit der er seinem Roman „einen typisch französischen Inhalt verpasst“, wie Jean-Patrick Manchette in seinem Essay „Frosch-Killer“ schrieb („Chroniques – Essays zum Roman noir“, Distel Literatur Verlag, S. 67).

In Geiste Malets schreibt übrigens der Berliner Fotograf und Schriftsteller Miron Zownir, dessen derbe-düsterer Roman „Umnachtung“ bereits 2014 erschienen ist (Mox & Maritz), bis jetzt aber abgesehen vom aufmerksamen Thomas Wörtche weithin unentdeckt blieb. Die Geschichte eines abgefuckten Polizisten, der einen Mörder sucht, der eventuell sein nicht minder kaputter Sohn sein könnte, taucht ähnlich tief ein in die Abgründe zerstörter Seelen wie „Das Leben ist zum Kotzen“.

In Geiste Malets schreibt übrigens der Berliner Fotograf und Schriftsteller Miron Zownir, dessen derbe-düsterer Roman „Umnachtung“ bereits 2014 erschienen ist (Mox & Maritz), bis jetzt aber abgesehen vom aufmerksamen Thomas Wörtche weithin unentdeckt blieb. Die Geschichte eines abgefuckten Polizisten, der einen Mörder sucht, der eventuell sein nicht minder kaputter Sohn sein könnte, taucht ähnlich tief ein in die Abgründe zerstörter Seelen wie „Das Leben ist zum Kotzen“.

Léo Malet: Das Leben ist zum Kotzen. Übersetzt von Sarah Baumfelder und Thomas Mittelstädt. Mit einem Nachwort von Tobias Gohlis. Nautilus, Hamburg 2015. 160 Seiten, 14,90 Euro.

Miron Zownir: Umnachtung. Mit einem Vorwort von Peter Mawerzinek. Mox & Maritz, Bremen 2014. 272 Seiten, 12,80 Euro.

„Wer hatte geahnt, dass Mord so nervtötend sein konnte?“

„Wer hatte geahnt, dass Mord so nervtötend sein konnte?“

(KB) Ratten und Kinder huschen durch den New Yorker Central Park. Ein rothaariges Mädchen, das sich Coco nennt, kennt sich bestens mit den Nagern aus. Die Kleidung, die sie trägt, ist rot befleckt. Kein Wunder, denn es regnet aus den Bäumen Blut. Eine Leiche hängt verschnürt in einem Sack am Ast. Schräger Auftakt? Beileibe nicht, weil es noch wilder geht. Detective Kathy Mallory schnappt sich nach einer Auszeit vom Revier den Fall, obwohl ein psychologisches Gutachten über ihren eigenen Geisteszustand noch in der Schwebe ist. Mallory ist Meisterdiebin, Hackerin, naturblonde Anzug- und Revolverträgerin. Die „Mensch-Maschine“ kennt nur Schwarz oder Weiß, weshalb Mörder, Betrüger oder Gaffer bei ihr nichts zu lachen haben.

Superwoman Kathy Mallory macht Übermensch Jack Reacher von Lee Child ernstzunehmende Konkurrenz. Warum das wahnsinnig gut funktioniert? Weil Carol O’Connell ihr Figurenpersonal liebt, weil sie mit ihrer Taschenlampe bis in die finstersten Ecken menschlicher Abgründe hineinleuchtet, weil sie sich zur Anwältin der Schwachen, Rechtlosen und Übervorteilten macht. „Kreidemädchen“ — fein gewebt, schlüssig, aufregend bis zum Schluss —, beglückt mit dem absoluten Story-Overdrive: Putzfrauen schwingen Baseballschläger, Glühwürmchen werden zu Nachttischleuchten, Babys fliegen durch die Luft. O’Connell erzählt wunderbar sarkastisch, urkomisch und traurig von einer verrückten Welt, in der alle als Verletzte aus der Schlacht des Lebens hervorgehen, die keiner gewinnen kann.

Carol O’Connell: Kreidemädchen (Chalk Girl, 2012). Aus dem Amerikanischen von Judith Schwab. Taschenbuch, Broschur. Goldmann Verlag, München 2015. 544 Seiten, 9,99 Euro.

Stammleser bekommen hier nicht das Gewohnte

Stammleser bekommen hier nicht das Gewohnte

(MM) Nachdem Harry Hole zuletzt etwas ausgepowert wirkte – „Koma“ war ein Dokument erzählerischer Ermattung –, hat sich Jo Nesbø erst einmal anderen Projekten gewidmet. Zuletzt erschien mit „Der Sohn“ eine ambitionierte, moderne Variante von „Der Graf von Monte Christo“, jetzt folgt der Doppelschlag. Zwei Romane unter dem Titel „Blood on Snow“ hat Nesbø geschrieben, der erste ist mit dem Untertitel „Der Auftrag“ gerade erschienen, „Das Versteck“, folgt im Februar. Nesbø hat sich inspirieren lassen von seinen Vorbildern, den Hardboiled-Autoren amerikanischer Provenienz: Dashiell Hammett etwa, vor allem aber Jim Thompson. Wie in „Der Mörder in mir“ wird auch „Der Auftrag“ aus der Sicht eines Killers erzählt. Der soll im Oslo der Siebziger ein Gangsterliebchen aus dem Weg räumen, verliebt sich aber in die Dame – mit den erwartbaren fatalen Folgen.

„Blood on Snow“ ist zum Glück keine nostalgie-selige Hommage geworden, sondern eine zwar durchaus ernst gemeinte, aber geschickt gebrochene Verneigung vor der Ahnengalerie des Noir. Nesbø lässt einen Ich-Erzähler auf seine Leser los, der sich die Realität so hinbiegt, dass er mit ihr leben kann. Und so wird aus dem kaltblütigen Killer der Held einer sentimental journey. Ziemlich mutig von dem Norweger, der mit diesem Stück Meta Fiction einige Stammleser vergraulen dürfte – gerade weil der Roman nur dann wirklich interessant wird, wenn man ihn als postmodernen Kommentar versteht.

Jo Nesbø: Blood on Snow: Der Auftrag. Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob. Ullstein, 192 S. 12,99 Euro

Ausstattung: Aus dem Fundus

Ausstattung: Aus dem Fundus

(JF) Berlin, kurz vor dem Mauerbau: Im Westteil der Stadt wird schon wieder richtig Geld verdient, selten auf ganz legale Weise. Der Baulöwe Frobisch zum Beispiel, reich geworden durch Schwarzmarktgeschäfte, vergibt großzügige Privatkredite, kann aber, wenn es um deren Rückzahlung geht, sehr unangenehm werden. Max Schmeling, kein Boxer, aber Überlebenskünstler, weiß das. Noch kann er sich die Gorillas seines Gläubigers, der eigentlich nur scharf darauf scheint, den unrentablen Jazzclub des ehemaligen Agenten in eine florierende Nachtbar zu verwandeln, vom Hals halten. Aber die Zeit wird knapp. Die Lage kompliziert sich, als eine Frau aus Schmelings Vergangenheit auftaucht. In einem anderen Leben – nicht einmal fünf Jahre ist das her – war er nämlich in geheimer Mission an der frisch eröffneten deutschen Botschaft in Moskau tätig. Und (nicht nur) der KGB ist noch immer hinter ihm her.

Für seinen Roman „Die letzte echte Frau“ bedient sich Claus Cornelius Fischer aus dem Fundus gleich mehrerer populärer Spannungsgenres. Vom Spionagethriller bis zur typischen Noir-Story ist alles dabei. Nach außen taff und nie um einen flotten Spruch verlegen, verkörpert Max Schmeling den sentimentalen Helden par excellence, während seine ehemalige Geliebte die Femme fatale abgibt. Der zwielichtige Frobisch hockt derweil wie einst Edward G. Robinson („Gangster in Key Largo“) in einer Badewanne und wartet darauf, dass sein „Bakelit-Telefon“ klingelt. Soweit zur Ausstattung. Sorgte nicht ein aktionsreicher Plot für rasantes Tempo, hätte die Lektüre noch mehr von einem Museumsbesuch. Aber das hat ja auch seinen Reiz.

Claus Cornelius Fischer: Die letzte echte Frau. Kriminalroman. 334 Seiten. Berlin: Fuchs & Fuchs 2015. € 15,00.

Die Freuden des Lesens

Die Freuden des Lesens

(MM) Man kann Stephen Kings neuen Roman „Finderlohn“ als Liebeserklärung an die großen amerikanischen Schriftsteller der Vergangenheit lesen – an John Updike, John Cheever und Philip Roth zum Beispiel. John Rothstein heißt der Autor vielsagend, den sich King für sein Buch ausgedacht hat. Und der hat nicht nur viel von den eben genannten Klassikern, sondern auch von J.D. Salinger. Nach nur drei Romanen zog Rothstein sich in die Obskurität zurück, wo er sein weiteres Werk nur für sich selbst schrieb. Das ärgert Ende der Siebziger den angry young man Morris so maßlos, dass er Rothstein nicht nur um seine Notizbücher und ein erkleckliches Sümmchen erleichtert, sondern ihn gleich umbringt. Die Beute versteckt Morris, bevor er für lange Zeit in den Knast muss.

Jahrzehnte später findet ein anderer junger Mann, der – so viel Zufall gestehen wir King zu – ebenfalls ein Rothstein-Fan ist, Geld und Notizbücher. Sein Plan, letztere zu versilbern, beschwört eine Katastrophe herauf. „Finderlohn“ schließt direkt an „Mr Mercedes“ an, Kings erstem Kriminalroman, auch einige Figuren wie der pensionierte Polizist Bill Hodges tauchen wieder auf. Der Plot ist gewohnt raffiniert konstruiert, was die Lektüre aber erst zu einem Hochgenuss macht: King erzählt von den Freuden des Lesens – aber auch von den Gefahren der Überidentifikation. Wer nur mit dem Gefühl liest, liest falsch, sagt King. Auch wenn die Auswirkungen im richtigen Leseleben nicht ganz so drastisch ausfallen dürften wie in „Finderlohn“.

Stephen King: Finderlohn (Finders Keepers). Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kleinschmidt. Hardcover. Heyne Verlag, München 2015. 544 Seiten, 22,99 Euro.

Können so etwas nur Engländer?

Können so etwas nur Engländer?

(AM) Am 17. August erschienen und unverdient im Sommerloch verschwunden ist dieser dritte Streich des Ausnahmeautors Nick Harkaway. In der Nummer Zwei, „Der Goldene Schwarm“, fand Thomas Wörtche das „Universum brillant gerettet“ und das Ganze „clever, witzig und ganz und gar brillant gemacht, fast platzend vor gutlauniger Fabulierlust“. Nun also erneut ein vogelwildes Buch, dieses Mal so etwas wie die Vermählung von in Prosa transportierter Graphic Novel, hardcore-Thriller, Abenteuerroman mit moralischem Einschlag und bestem britischen Entertainment, also Stan Lee, Lee Child, Graham Greene und Eric Ambler, eine Prise Ross Thomas dabei, in einem genrebiegenden Superspaß erster Güte.

Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen weiten Meer, ist aus der früheren britischen Kolonie Macreu dank allerlei industrieller Segnungen ein solch zerstörtes und giftiges Ökosystem geworden, die erste „Interventional Sacrifice Zone“, dass sie nun per UN-Beschluss zerstört werden soll und deshalb in ihren letzten Tagen keinen Gesetzen mehr untersteht. Enter Lester Ferris, britischer Afganistan-Veteran mit eigenen Vergiftungen. Sozusagen unser Mann in Havanna. Er wird, umgeben von einem Ensemble irrer Figuren, zum Beschützer eines comic-versessenen Jungen, wird für ihn zum „Tigerman“. Und der hat es mit dem gesetzlosesten Ort des Planeten zu tun, eine „Schwarzen Flotte“ inklusive, auf deren Schiffen von Bordellen bis Organtransplantationen jede Form von Kriminalität schwärzeste Blüten treibt. Lauren Beukes („Broken Monsters“) twitterte: „Freaking great. So much goodness. Popping with ideas I wish I’d thought of.”

Nick Harkaway: Tigerman. Roman. Aus dem Englischen von André Mumot. Knaus, München 2015. Klappenbroschur, 448 Seiten, 16,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier, ein Special zu „Der Goldene Schwarm“ hier und die Website des Autors hier.

Würdiger Abschied

Würdiger Abschied

(JF) Mit erstaunlicher Energie und Entschlossenheit hat der Cambridge-Absolvent Morris Duckworth seinen sozialen Aufstieg vom schlecht besoldeten Sprachlehrer bis an die Spitze einer schwerreichen veronesischen Winzerdynastie organisiert. Dabei zeigte er sich wenig zimperlich in der Wahl seiner Mittel. Wer ihm in die Quere kam, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt, selbst wenn es sich um Menschen handelte, denen er sich in zärtlicher Zuneigung verbunden fühlte. Skrupel hat er keine, seit er den Mord als Problemlösung entdeckt hat. Selbst der Umstand, dass ihn die Geister der von ihm ums Leben Gebrachten in schöner Regelmäßigkeit heimsuchen, bereitet ihm wenig Kopfzerbrechen, denn so richtig böse scheint ihm keines der Opfer zu sein.

Als der britische Autor Tim Parks diesen Mörder als komische Figur 1982 in die Welt setzte, spukte ihm nicht nur Patricia Highsmiths talentierter Mr. Ripley im Kopf herum. Vielmehr schien ihm das Modell des Kriminalromans ein probates Mittel, um seine eigenen Erfahrungen als junger Sprachlehrer in Italien auf satirische Weise zu verarbeiten. Mit „Cara Massimina“, jetzt unter dem Titel „Der ehrgeizige Mr. Duckworth“ (Kunstmann 2015) wieder aufgelegt, ging der Plan auf. Und da er seinem Anti-Helden am Ende des Romans die irdische Gerechtigkeit erspart hatte, konnte 1995 die (um einiges blutigere) Fortsetzung folgen. Nun hat Parks seine Trilogie komplettiert. Morris Duckworth ist 55 Jahre alt, gebietet über ein unternehmerisches Klein-Imperium und sammelt Kunst. Sein besonderes Interesses gilt, wie könnte es anders sein, Bildern von Mord und Totschlag. Aber seine hochfliegenden Ambitionen stoßen auf Widerstände, die sich nicht nach bewährter Methode beseitigen lassen. Oder vielleicht doch? In „Mr. Duckworth sammelt den Tod“ bereitet Tim Parks seinem grotesken Emporkömmling einen würdigen Abschied, dessen Details hier nicht ausgeplaudert werden sollen. So viel sei gesagt: Tim Parks erzählerische Virtuosität ist der kriminellen Energie des Morris Duckworth mindestens ebenbürtig.

Tim Parks: Mr. Duckworth sammelt den Tod (Painting Death, 2014). Roman.Aus dem Englischen von Ulrike Becker. Kunstmann, München 2015. 444 Seiten, 16,95 Euro. Zur Trilogie gehören auch: Der ehrgeizige Mr. Duckworth und Mr. Duckworth wird verfolgt.

Vexierbilder

Vexierbilder

(JF) Sex, Drogen, Mord: Thomas Beckstedts historischer Thriller „1888“ geizt nicht mit den üblichen Zutaten, beeindruckt darüber hinaus aber auch noch mit einem komplexen Erzählarrangement. Im Jahre 1922 wird Georg, einem Veteranen des 1.Weltkriegs, der als Privatier in London lebt, ein Manuskript zugestellt, das Richard Rollet, ein Wiener Arzt, den er 1914 während der Sommerfrische im schweizerischen Sils Maria kennengelernt hat, verfasst hat. Rollet hat Schlimmes hinter sich. 1888 wurde er wegen zweifachen Mordes zum Tode verurteilt, kam aber Dank der Beharrlichkeit des Kriminalisten de Vries nach längerer Kerkerhaft wieder frei. Georg ist fasziniert und beginnt, das lückenhafte Schriftstück in ein Buch über den Fall zu verwandeln. Diese Arbeit bekommt ihm allerdings ebenso wenig wie das viele Morphium, an dessen Einnahme er sich gewöhnt hat. Aber da lebt er schon in Wien, am Schauplatz des Verbrechens, mit einer Prostituierten zusammen und wird immer öfter von Wahnvorstellungen heimgesucht. Der historische Fall hat von ihm Besitz ergriffen.

Während in seinem Buch der unbeirrbare de Vries der Lösung der näher kommt, stellt Georg selbst Nachforschungen an und legt dabei bemerkenswert wenig Skrupel an den Tag. Dass der Roman ein finsteres Ende nimmt, lässt sich erahnen. „1888“ ist ein ambitionierter Debütroman fern der Thrillerkonfektion. Freunden des literarischen Rätsels wird das an Vexierbildern überreiche, gelegentlich ein wenig zähe Werk großes Vergnügen bereiten.

Thomas Beckstedt: 1888. Thriller. Braumüller, Wien 2015. 417 Seiten, 21,90 Euro.

Wilde Geschichte

Wilde Geschichte

(JF) „Der Teutoburger Wald war ein Höhenzug, der sich vom Münsterland bis nach Paderborn zog.“ Dieser nicht ganz stilsicher formulierte geografische Hinweis lässt keinen Zweifel an der Provinzialität des Schauplatzes. In Bad Iburg ist man katholisch, kleinbürgerlich und konservativ. Wem einmal die Flucht von hier gelang, der kommt nicht mehr zurück. Darum ist die Verwunderung umso größer, als Andreas Atlas wieder auftaucht, der mit 17 in die Welt zog. Als Animateur habe er gearbeitet, heißt es hämisch, und nun müsse er als verkrachte Existenz in der leerstehenden Gaststätte, die sein Vater ihm hinterlassen hat, unterkriechen.

Wir Leser wissen es besser. Schon der Klappentext hat uns darüber informiert, dass Atlas als Drogenfahnder tätig war. Sein Aufenthalt in der alten Heimat ist nur ein Zwischenstopp, bis er die von ihm unterschlagenen Millionen sichergestellt und sich auf den Weg nach Lateinamerika gemacht hat. So jedenfalls lautet der Plan, doch die Vergangenheit funkt ihm dazwischen, gilt es doch das mehr als 25 Jahre zurückliegende, spurlose Verschwinden einer Jugendfreundin aufzuklären.

Martin Calsow, selbst am Rande des Teutoburger Waldes groß geworden, hat sich eine wilde Geschichte ausgedacht. Munter und durchaus gekonnt arrangiert er Elemente von Provinzkrimi, Drogenthriller und Selbstfindungsroman, genretypische Klischees inclusive, und heraus kommt ein unterhaltsames Stück Spannungsliteratur, das offenbar als Auftakt zu einer Serie gedacht ist. Andreas Atlas wird also noch ein wenig länger in Bad Iburg bleiben müssen.

Martin Calsow: Atlas. Alles auf Anfang. Roman. Grafit, Dortmund 2015. 253 Seiten, 10,99 Euro.

Die Wilden Zwanziger, zum Tanzen gebracht

Die Wilden Zwanziger, zum Tanzen gebracht

(AM) Welch eine vielsprechende Idee: Eine Frau in einem zwischen Routine und Schrecken oszillierenden Beruf, nämlich als Schreibkraft des New York Police Department in der Lower East Side anno 1924, also in der Prohibitionszeit, das ist das Setting des Debütromans „Die Frau an der Schreibmaschine“ von Suzanne Rindell. Als wäre das nicht schon genug an Potenzial, bekommt die als Waise aufgewachsene Rose Baker, der Originaltitel „the Other Typist“ deutet das an, bald eine neue Kollegin und dann Freundin, die flamboyante, faszinierende, mysteriöse und möglicherweise auch sehr gefährliche Odalie. Die, ein klassischer Flapper der Wilden Zwanziger, entführt Rose in die Halbwelt und die Flüsterkneipen der Prohibitionszeit, verstrickt sie in eine Psychogeschichte, die nicht nur ihre Patricia Highsmith kennt, sondern mit allen Wassern des Spannungsgenres gewaschen ist. Der Autorin kam die Idee zu diesem atmosphärisch dichten und raffiniert konstruierten Reißer während des Literaturstudiums, als sie auf einen kleinen Nachruf für eine Polizei-Stenotypistin stieß und begann, sich das Leben dieser Frau auszumalen. Wie sie dabei den großen Autoren der 1920er, von Ford Madox Ford, Hemingway, Joyce, Woolf, Eliot, Pound, John Dos Passos, Sinclair Lewis bis Dorothy Parker, Radclyffe Hall und vor allem F. Scott Fitzgerald Tribut zollt, ist große Klasse. Sinnstiftende Verwendung fand auch Rindells Sammlung von „Vogue“-Magazinen der Zwanziger, von den Artikeln bis zu Werbung und Kleinanzeigen, So fulminant recherchiert, machen historische Kriminalromane Spaß. Großes Bravo. Auf diese Autorin lohnt es sich, zu achten. Zu gerne würde ich ihre Dissertation über Literatur und Kultur der 20er lesen.

Suzanne Rindell: Die Frau an der Schreibmaschine (the Other Typist, 2013). Deutsch von Beate Brammertz. Thriller. Btb Hardcover, München 2015. 384 Seiten, 19,99 Euro.

Oft zwei statt eins

Oft zwei statt eins

(JF) Einen Schlag bei Frauen hat er, der Kommissar Rosenthal aus Tel Aviv, aber ausgerechnet jene Dame, von der er mehr will als nur eine kurze Affäre ohne Reue, hat sich für einen „langweiligen Bücherwurm mit Hamsterbacken“ entschieden. Dass er nun gemeinsam mit ihr ermitteln muss, macht die Sache nicht besser. Es geht um mysteriöse Todesfälle, militärische Geheimnisse und Menschenschmuggel. Wer bislang nicht gewusst hat, dass auch der Staat Israel vom organisierten Verbrechen heimgesucht wird, kann sich in Katharina Höftmanns drittem Roman um Assaf Rosenthal eines Besseren belehren lassen.

Die deutsche Journalistin, seit einigen Jahren in Tel Aviv ansässig, begnügt sich nicht damit, in klassischer Wer-hat’s-getan-Manier von der Aufklärung eines als Suizid getarnten Mordes zu erzählen, sondern verstrickt ihren Ermittler in ein ganzes Netz krimineller Machenschaften, Showdown im Wüstensand inclusive. Dass nebenher ausgiebig vom Alltag in Israel berichtet wird, versteht sich von selbst. Und da die Autorin nicht selten zwei Wörter benutzt, wo es auch eins getan hätte, zieht sich die Lektüre ein wenig. Es wird gekocht und gegessen, geliebt und geheiratet. Und das ist auch in Ordnung, weil nämlich eben dann, wenn Kommissar Rosenthal denkt, jetzt werde wohl „nichts mehr von Bedeutung passieren“, tatsächlich nichts mehr von Bedeutung passiert, obwohl ein beschattetes Subjekt „urplötzlich“ aufspringt und in ein Auto steigt. Sei’s drum. 150 Seiten weiter ist der Fall gelöst und auch dem privaten Glück des Ermittlers scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Es sei ihm gegönnt.

Katharina Höftmann: Tote Kameraden. Kriminalroman. 286 Seiten. Aufbau, Berlin 2015. 288 Seiten, 9,99 Euro.

Prima Lektüre, leider ins Sommerloch gefallen

Prima Lektüre, leider ins Sommerloch gefallen

(AM) Solch einen Stoff würde sich vermutlich kein Autor zu erfinden wagen. Diesen Thriller schrieb die Wirklichkeit. Leider aber ist das Buch, wie so manch anderes dieses guten Krimi-Jahres 2015 ins Sommerloch gefallen, hat mit seinen 574 Seiten hoffentlich ordentlich Platsch gemacht. Keine einzige dieser Seiten beruht auf Zeilenschinderei, die Erzählökonomie ist begeisternd schlank und sehnig, muskulös an den richtigen Stellen, nie weitschweifig oder verkünstelt. Hier wird schnell, hart und zur Sache erzählt, oft sehr dialogisch. Für mich eines der besten skandinavischen Bücher seit längerer Zeit. Der Stoff: eine spektakuläre Serie von kaltblütigen Banküberfällen 1990 – 1993 in Schweden.

In diversen Rezensionen wird das gerne mit der so genannten „Militärliga“ zusammengebracht, einer Bande von Ex-Soldaten, aber da wurde nicht gut gegoogelt. Die hier mit aller Vorgeschichte lebendig werdenden drei Brüder waren Anfang 20 und Amateure. Bruder Nummer vier hat das alles mehr als 20 Jahre später zusammen mit einem Freund in einer Fiktionsform verarbeitet. Es war die richtige Entscheidung – und es führt in Abgründe. Wie wird man zum Verbrecher? Die Sünden der Väter, ein tyrannischer, gewalttätiges Familienoberhaupt und wenig Möglichkeiten, sich zu beweisen, das dient hier zu keiner Entschuldigung. Ein erwachsener Mann, zum erfolgreichen Drehbuchautor geworden, und der erfahrene Anders Roslund als Co-Autor, tauchen tief in die Psyche von Gesetzesbrechern und erzählen aus der Nahsicht eine elegant gestaffelte, elegant erzählte, wahre und spannende Geschichte. Auf dem englischsprachigen Markt ist das Buch als „The Father“ und mit dem Pseudonym Anton Svensson auf dem Markt. Steven Spielbergs Firma hat die Filmrechte gekauft, aber diese 576 Seiten auf 100 Drehbuchseiten zu verschlanken? Bitte nicht. Lieber eine Miniserie, acht Folgen. Das wäre eine wunderbare Nachricht.

Anders Roslund, Stefan Thunberg: Made in Sweden (Bjørnedansen, 2014). Thriller. Aus dem Schwedischen von Lotta Ruegger und Holger Wolandt. Goldmann Verlag, München 2015. 576 Seiten, 19,99 Euro. Website der Autoren hier.

Hauptsache gut gewaxt

Hauptsache gut gewaxt

(AM) „Jeden Tag sterben 1500 Menschen durch Waffengewalt. Eine halbe Million im Jahr. Kriege nicht mitgezählt.

Ist das viel?

Oder wenig?

Oder egal?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Mord etwas Alltägliches ist. Immer schon. Mord ist menschlich. Den Begriff der Unmenschlichkeit gibt es streng genommen gar nicht… Unmenschlich sind Tiere. Oder Gegenstände. Der Mensch ist es nicht. Nie. Egal, was er tut. Atypisch, ja. Aber unmenschlich? Nein…“

Billy ist 34 und fühlt sich wie ein Veteran. Er ist ein Auftragskiller. 150.000 englische Pfund je Job, zwei Mal in Jahr. Ab dem zehnten Lebensjahr hat er Philosophieunterricht bekommen, sechs Stunden in der Woche. Später studierte er das Fach, denn die Gedanken halfen ihm weiter. Mit 16 war er dann das erste Mal jenseits von Gut und Böse, las einen ganzen Sommer Nietzsche, den „großen Immoralisten, den Verbrecher, den Antichrist“. You get the drift?

Keine zehn Seiten weiter sind wir wieder in der Gegenwart und der Ich-Erzähler trifft auf einen Elvis-Impersonator. Einmal hält Billy an einer Tankstelle, die wie gemalt aussieht. Einmal sind wir dabei, wie er einen roten Kofferplattenspieler aus dem Kofferraum holt. Sein nach einem Marvel-Comic benannter Kollege Whiplash sagt: In meiner Generation geht es nur noch darum, gut gewaxt zu sein. Wir sind in diesem Buch auf sehr coolem Gelände. Post-Noir. Mit Musik von den Beatles, den Ramones, den Joy Division und Fragmichnicht. Über #ElwisLebt lässt es sich der „Billy“-Lesetour von einzlkind folgen: „Ein Philosoph. Schotte. Killer. Auf einem Roadtrip nach Las Vegas.“ Als Multimediashow, mit Musik. Denn seine Opfer dürfen sich noch etwas wünschen. „Sie wissen, welcher Part jetzt kommt? – „Ich darf mir ein letztes Lied wünschen.“ –„Bingo.“

Das letzte Wort dieses schnellen Romans, der auch Phasen der Geschwätzigkeit hat, darin Tarantino ähnlich, steht alleine auf einer Seite. In großer Schrift. Ich hätte ganz klein besser gefunden. Aber das ist eine Frage des Stils. Das ganze Buch über.

einzlkind: Billy. Roman. Insel, Frankfurt 2015. 205 Seiten, 18,95 Euro.

Fotonachweis Holzhacker: Bundesarchiv, Bild 183-27714-0001 / CC-BY-SA 3.0 This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license.