Labyrinth der Bewusstseins-Zombies.

Labyrinth der Bewusstseins-Zombies.

Brauchen wir noch ein Buch, noch eine Exegese, noch eine Meditation über den Film noir? Thomas Brandlmeier nennt seinen Beitrag zu einer unendlichen Diskussion „Film noir. Die Generalprobe der Postmoderne“ Doch, ja, meint Thomas Wörtche, dieses Buch brauchen wir.

„Film noir existiert nicht“, so beginnt der Münchner Filmwissenschaftler Thomas Brandlmeier sein Buch über eben dieses nicht-existierende Phänomen. Er hätte auch sagen können: Kein Mensch weiß so genau, was „Film noir“ ist. Aber natürlich erkennen wir alle einen Film noir, wenn wir einen sehen. Diese Filme existieren, aber ob eine Gesamtdefinition von „der Film noir“ möglich oder sinnvoll, ist vielleicht nicht gar so wichtig. Brandlmeier reißt diese traditionelle Gattungs-Diskussion auch nur kurz an, deutlich auch als dem „Text+Kritik“-Ritual der wissenschaftlichen Seriosität und dem des Zitats verpflichtet.

Im weiteren Verlauf des erfreulich konzentrierten und knappen Bändchens (hübsch illustriert ist es zudem) verfährt er pragmatisch: Einerseits historisiert er den Begriff: Der Film noir deckt eine Periode der Hollywood-Produktion von ca. 1941 bis 1953 ab, entsteht unter bestimmten Low-Budget-Bedingungen in einem bestimmten politisch, sozialen und psychologischen Umfeld. Andererseits entwirft Brandlmeier ein Ensemble formaler und inhaltlicher Parameter – Atmosphäre, Helldunkel, Perspektive, Spiegelung, Labyrinth etc. -, die aufeinander bezogen sind: Über die Typen – Femme fatale, Homme fatale, der Detektiv seiner selbst etc. – und über Themen: „Kalter Krieg und atomare Bedrohung“, „Waffenfetischismus und Nekrophilie“, „Fetischcharakter des Geldes“, neu sortierte Geschlechterrollen, Conditio Humana (Ödipus und Elektra) plus evidente Implikationen: Paranoia, Wahnsinn, Obsession, Klaustrophobie, Traum und Unterbewusstsein, Nihilismus (à la „Huis clos“ von Sartre) dazu Interpretamente von „Antisoziale(n) und defätistische(n) Tendenzen“, „Moralische(r) Ambiguität“ oder „Politische(r) Polarisierung und antiamerikanische Tendenzen“, also alles, was den „Film noir“ auch für heutige Rezipienten noch als „subversiv“ erscheinen lässt, zumindest wenn man die massive Misogynie ausblenden möchte.

Tradition und Postmoderne

Bis hierhin möchte man beinahe sagen: Nichts Neues, auch wenn Brandlmeier all die genannten Punkte sehr überzeugend, sehr lesbar und schön lakonisch zusammen-argumentiert und somit tatsächlich ein „Konzept“ von Film noir erkennen lässt, das formale und inhaltliche Komponenten ideal synthetisiert.

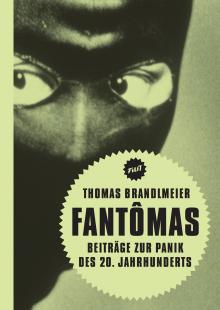

Zwei sehr interessante Aspekte von Brandlmeiers Buch möchte ich besonders akzentuieren: Zurecht weist er auf die oft mangelnde Stringenz der Storys des Film noir hin – besonders prominent und notorisch ist dafür „The Big Sleep“ von Howard Hawks – und darauf, dass oft die traditionelle Erzähllogik ausgehebelt wird (Tote als „Erzähler“, inkonstistente Erzählzeit etc.) und dass das lineare Erzählen in Mäandern aufgelöst wird. Brandlmeier weiß natürlich auch, dass das weniger ein Manko ist, denn ein Produktionsprinzip. Das zudem zu der Tatsache passt, dass der Film noir Themen der Zeit „maskiert“ – das heißt verschlüsselt erzählt, ohne das aptum, das Gemeinte offen zu benennen – so, wie die Paranoia in „Dark Passage“ eine Maskierung  der McCarthy Aktivitäten ist. Diese Maskierung und deren optische Umsetzung erinnert, so Brandlmeier, deutlich an die „Traumarbeit“ (er plädiert dafür, dass man nicht unbedingt Freud aufrufen muss) – und damit ist dann der Rückschluss zu sehr europäischen Phänomenen wie dem „Surrealismus“, dem Absurden und dem Grotesken als künstlerische Techniken der Weltbetrachtung naheliegt. Brandlmeier hatte dazu schon die argumentativen Grundlagen in seinem großartigen „Fantômas“-Buch gelegt (siehe hier und hier ) und damit diese zweite Quelle aller Crime Fiction noch einmal argumentativ stark gemacht.

der McCarthy Aktivitäten ist. Diese Maskierung und deren optische Umsetzung erinnert, so Brandlmeier, deutlich an die „Traumarbeit“ (er plädiert dafür, dass man nicht unbedingt Freud aufrufen muss) – und damit ist dann der Rückschluss zu sehr europäischen Phänomenen wie dem „Surrealismus“, dem Absurden und dem Grotesken als künstlerische Techniken der Weltbetrachtung naheliegt. Brandlmeier hatte dazu schon die argumentativen Grundlagen in seinem großartigen „Fantômas“-Buch gelegt (siehe hier und hier ) und damit diese zweite Quelle aller Crime Fiction noch einmal argumentativ stark gemacht.

Der zweite Punkt hängt, zumindest irgendwie, mit der ansonsten im Text nicht sonderlich exaltierten Postmoderne zusammen. Nicht nur, dass der Film noir das klassische Melodram demontiert: „Während die Melodramen-Helden mit ihrem falschen Bewusstsein ihren falschen Zielen nachhängen, sind die Noir-Helden lebende Tote mit dem Bewusstsein von Zombies oder Schlafwandlern: bewusstloses Bewusstsein“ -, wobei ich nicht verstehe, warum Brandlmeier den Film noir als Subgenre bezeichnet, was gattungstheoretisch nicht einleuchtend erscheint. Aber der Film noir (zumindest in dem oben genannten Zeitraum von 1941 bis 1953) ergibt ein Kontinuum: „Der Film noir ist eine Spirale ohne Ende, ein Labyrinth ohne Ausgang. Der Film noir unterliegt dem Wiederholungszwang. Jeder Film ist das Echo der vorhergehenden, wie alles Triebhafte dem Wiederholungszwang unterliegt.“ So gesehen sind bestimmte Merkmale des Genres nicht als „Industrienorm“ (im Sinne der formula fiction) zu verstehen, sondern definieren sich auch über eine Rezeptionshaltung, denn der „Wiederholungszwang“ ist ja nicht nur produktionsästhetisch zu beobachten. Und zudem sabotiert eine solche Option den „Werkcharakter“ des jeweils einzelnen Films, zumindest tendenziell.

Insofern ist Brandlmeiers Versuch über den Film noir eben nicht nur ein Versuch über den Film noir. Spannend.

Thomas Wörtche

Thomas Brandlmeier: Film noir. Die Generalprobe der Postmoderne. München: Edition Text + Kritik 2017. 161 Seiten, € 20,00