Zwei Romane über die Mexikanische Revolution …

Zwei Romane über die Mexikanische Revolution …

... kurz vorgestellt und wärmstens empfohlen .

Mexiko ist schon immer ein CrimeMag-Schwerpunkt, heute kümmert sich Doris Wieser ein bisschen historisch vertiefend um die Erzählungen von der Gewalt …

Lateinamerikanische Literatur wird häufig mit dem Thema Gewalt assoziiert. Das liegt nicht nur daran, dass im vergangenen Jahrzehnt besonders viele Kriminalromane aus diesem Kulturraum zu uns gelangt sind, sondern hat Tradition. Auch in den großen berühmten Romanen der Boom-Autoren, die in den 1950er und 1960er Jahren geschrieben und in den 1970ern und 1980ern vom europäischen Buchmarkt entdeckt wurden, spielt Gewalt eine entscheidende Rolle. Aus dieser Zeit sind wahrscheinlich die Romane von Gabriel García Márquez und Mario Vargas Llosa (jetzt verstärkt durch den Nobelpreis) am besten im Gedächtnis geblieben (auf der Amazon-Bestsellerliste alle deutlich unterhalb Rang 100.000). In der heutigen Wahrnehmung weniger präsent sind hingegen Autoren wie Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti oder Julio Cortázar (Rang 100.000 bis 500.000). Weit abgeschlagen bleiben jedoch zwei großartige Werke mexikanischer Autoren:

„Nichts als das Leben. Der Tod des Artemio Cruz“ („La muerte de Artemio Cruz“, 1962) von Carlos Fuentes und „Erinnerungen an die Zukunft“ („Los recuerdos del porvenir“, 1963) von Elena Garro. Beide vergriffen (Rang 817.544 und Rang 763.854 bei Amazon), zwei brillante Romane, die weniger als andere vom Boom profitierten, heute zweifellos kanonisiert sind, was natürlich nicht heißt, dass sie auch gelesen werden.

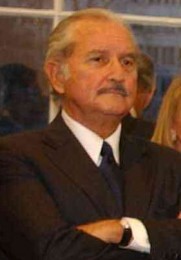

Mario Vargas Llosa (2011)

Warum liest man hierzulande Vargas Llosa und García Márquez, aber kaum Carlos Fuentes und Elena Garro? Gründe mag es viele geben, manche liegen jedoch auf der Hand: Fuentes hat noch nie für das große Publikum geschrieben. Seine Prosa ist zäher und intellektueller als die eines Vargas Llosas oder García Márquez. Oft schweift er ins Essayistische ab und vernachlässigt den für den flüchtigen Lesegenuss so wichtigen Spannungsbogen. Bei seiner barocken, konzeptistischen Prosa sind Geduld und Ausdauer gefragt. Elena Garro liest sich hingegen leichter, ist aber nicht weniger gehaltvoll. Warum viele Leser hierzulande noch nie von der Autorin gehört haben, mag daran liegen, dass sie zu einer Zeit schrieb, in der es für Frauen noch schwieriger war, die gleiche Wertschätzung wie Männer zu erfahren und sie darüber hinaus noch im Schatten ihres Ehemanns, des berühmten Dichters und Nobelpreisträgers Octavio Paz, stand.

Aber genug des Vorgeplänkels, kommen wir zu den Romanen. In der mexikanischen Literatur war die Auseinandersetzung mit der Mexikanischen Revolution (1910–1920) bis in die 1960er Jahre hinein dominant. Um diese Thematik geht es auch in „Der Tod des Artemio Cruz“ und „Erinnerungen an die Zukunft“.

Der Tod des Artemio Cruz (1962)

Der Tod des Artemio Cruz (1962)

Der Roman gliedert sich in 13 Sequenzen, die je aus drei Kapiteln bestehen. Das erste wird im Präsens in der 1. Person, das zweite im Futur in der 2. Person und das dritte im Präteritum in der 3. Person geschildert. Tatsächlich aber spricht in allen drei Fällen immer derselbe: Artemio Cruz.

Wir schreiben das Jahr 1959, Artemio Cruz liegt im Sterben und ist umgeben von seinen Nächsten, seiner Frau, seiner Tochter und Enkeltochter (Ich-Ebene). Immer wieder gleiten seine Gedanken in die Untiefen seines Innersten ab, in die Erinnerung an bestimmte Entscheidungen, die er im Leben getroffen hat und die bestimmte Konsequenzen für ihn hatten (Du-Ebene). Dreizehn Tage aus seinem Leben, die für ihn besonders entscheidend waren, erzählt er rückblickend, aber achronologisch (Er-Ebene).

Carlos Fuentes (2002)

Worin besteht sein Konflikt? Es handelt sich um einen Mann, der zunächst selbst in der Mexikanischen Revolution kämpft, aber schon während des Krieges beginnt, alle Ideale über Bord zu werfen, und sich in den Wirren der Nachkriegsjahre geschickt Ländereien aneignet und zu großem Reichtum gelangt. Dafür geht er im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen: Einen im Kampf verwundeten Soldaten lässt er schutzlos zurück; zwei Männer, die mit ihm als Kriegsgefangene festgehalten werden, überlässt er ihrem Schicksal; nach dem Bürgerkrieg wechselt er für Geld seine politische Loyalität. So steht Artemio Cruz für eine sich selbst korrumpierende Revolution und eine neue Elite, die die Landbevölkerung noch schonungsloser ausbeutet als die ehemalige. Doch Artemios eigentliche Tragik besteht darin, dass er weder die Liebe seiner Frau gewinnen noch seinen Sohn vor dem Tod bewahren kann.

Was zeichnet den Roman außer der ungewöhnlichen erzählerischen Organisation noch aus? Enigmatische Sätze, die immer wieder auftauchen und erst spät eine mögliche Erklärung finden, die wiederholte Erwähnung von Ereignissen im Schwanken zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit, eine Fülle an symbolisch aufgeladener Szenen und vor allem eine höchst poetische Prosa. Zweifellos eines der ganz großen Meisterwerke der mexikanischen Literatur.

Tipp: Der Lesegenuss erhöht sich, wenn man sich einen Lesepartner sucht mit dem man regelmäßig debattiert, da vier Augen mehr sehen als zwei – und es gibt definitiv viel zu entdecken. Ein wahrhaft detektivisches und intellektuelles Vergnügen.

Elena Garro

Erinnerungen an die Zukunft (1963)

Elena Garros Roman spielt Mitte bis Ende der 1920er Jahre, während des sogenannten Cristeros-Kriegs (Nachwehen der Mexikanischen Revolution) in einem kleinen Dorf namens Ixtepec im Süden des Landes. Auch hier stoßen wir auf eine ungewöhnliche Erzählsituation: Das Dorf selbst ist der Erzähler. Es spricht manchmal in der Ich-Form (als geographischer Ort, durch den die Geschichte durchmarschiert), manchmal aber auch in der Wir-Form (als kollektives Gedächtnis der Menschen dieses Ortes).

Ixtepec leidet unter der Tyrannei der Militärs, die den Ort besetzt halten. Die Willkür des jungen, gutaussehenden Generals, Francisco Rosas, scheint grenzenlos. Jede Kränkung, die ihm wiederfährt, vor allem jene, die ihm seine Geliebte zufügt, rächt er mit einer Exekution: Wahllos lässt er Indigene aus dem Dorf erhängen. Julia, die im Hotel zusammen mit den Geliebten anderer Militärs residiert, erträgt ihre Rolle, liebt den General jedoch nicht.

Doch dann erscheint ein Auswärtiger, der Julia zu kennen scheint: Felipe Hurtado. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht. Aber ist es die Flucht ins Leben oder in den Tod? Der Roman beantwortet diese Frage nicht eindeutig. Weitgehend im Dunkeln bleibt auch das Verhalten Isabels, die sich in den Mörder verliebt …

Warum ist dieser Roman so lesenswert? Wahrscheinlich, weil er mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Was bedeutet zum Beispiel der Titel? Der Erzähler und verschiedene Figuren geben uns nur Teilantworten: Wir erinnern uns an die Zukunft, weil sie eigentlich die Vergangenheit ist. In anderen Worten, was uns in der Zukunft erwartet ist auch nichts anderes, als das, was schon so und so oft passiert ist. Reflexionen über die Zeit, über das Erinnern und Vergessen, über die Macht der Worte, das Bedürfnis nach Hoffnung, das heißt einer echten Zukunft (im Roman symbolisiert durch ein Theaterstück) durchziehen dieses Werk und machen seine Essenz aus, vielmehr als die Handlung. Jedoch bleibt jede Bedeutungshypothese des Lesers provisorisch; der Roman entzieht sich einer Festschreibung auf die eine Bedeutung. Dies gelingt auch dadurch, dass bestimmte Schlüsselszenen mit fantastischen Elementen angereichert werden, die keine realistische, sondern nur noch eine symbolische Lesart erlauben.

Fazit

Gegenwartsliteratur zu lesen ist spannend, weil uns der Durst nach Neuentdeckungen treibt. Der Preis ist jedoch, dass wir viel Schotter lesen und das Gefühl haben, unsere Zeit zu verschwenden. Also sollten wir uns beim nächsten Griff zu einer Neuerscheinung vielleicht an die Zukunft erinnern (Wie wahrscheinlich ist die nächste Enttäuschung?) und in Erwägung ziehen, dafür lieber Carlos Fuentes und Elena Garro zu lesen.

Doris Wieser

Carlos Fuentes: Nichts als das Leben. Der Tod des Artemio Cruz (La muerte de Artemio Cruz, 1962). Deutsch von Christa Wegen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995. 303 Seiten.

Elena Garro: Erinnerungen an die Zukunft (Los recuerdos del porvenir, 1963). Deutsch von Konrad Schrögendorfer. Berlin: Wagenbach 2003. 324 Seiten.