Von einer Insel, auf der Dromedare leben

Von einer Insel, auf der Dromedare leben

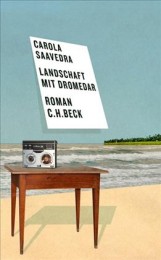

– Kunst und Liebe, aber auch Tod und Trauer sind die Themen von „Landschaft mit Dromedar“, dem ersten übersetzten Roman der Brasilianerin Carola Saavedra (zum CM-Interview geht es hier): Ein skurriler Spaziergang durch eine unwirkliche Landschaft mit Dromedaren auf dem Weg zur Bewältigung einer fundamentalen Lebenskrise. Von Doris Wieser

Érika und Alex sind Konzeptkünstler. Sie entwerfen Installationen und leben in einer sich langsam aufbrauchenden Beziehung, in der die innere Kommunikation abzureißen droht. Doch dann tritt Karen in ihr Leben, eine von Alexʼ Studentinnen, die sich auf eine Dreiecksbeziehung mit dem Paar einlässt. Dieses fragile Konstrukt aus starken, widersprüchlichen Gefühlen ermöglicht eine neuerliche Annäherung zwischen den Künstlern: „Beziehungen gibt es nämlich nur so. Zu dritt. Es muss immer einen Dritten geben, der, indem er ausgeschlossen wird, eine Verbindung zwischen den anderen beiden herstellt.“ Karen wird zum Medium, über das Érika und Alex miteinander kommunizieren und gleichzeitig zur Rezipientin ihrer Liebes- und Konzeptkunst. Doch dann stirbt sie unerwartet und schnell an Krebs, wodurch auch der Kommunikationskanal zwischen Érika und Alex kollabiert.

Die Ich-Erzählerin Érika zieht sich auf eine Insel zurück, um wieder zu sich selbst zu finden und ein neues Kommunikationsmedium für ihre Beziehung zu Alex zu erschaffen. Sie bewegt sich mit einem Tonaufnahmegerät über die Insel und zeichnet Geräusche und ihre versprachlichten Gedanken mit dem Ziel auf, die Bänder Alex zu schicken. Es bleibt aber bei einem Selbstgespräch.

Intermedialität

Dieser intermediale Bruch zwischen dem, was der Text explizit zu sein vorgibt (eine Tonaufnahme) und seiner Materialität als gedrucktes Buch, in dem die Verschriftlichung gesprochener Sprache simuliert wird, verleiht dem Roman eine besondere Spannung. Die Unentschiedenheit des Mediums erzeugt das Gefühl einer doppelten Distanz zum Geschehen: Zum einen vermittelt die Ich-Erzählerin zwischen Handlung und Leser, indem sie die Geschehnisse in vielen Rückblenden assoziativ ordnet und subjektiv kommentiert. Zum anderen suggeriert die Inkongruenz zwischen tatsächlichem und vorgeblichem Medium, dass es eine weitere Erzählinstanz gibt, nämlich jemanden, der die Tonaufnahmen transkribiert und die darauf zu hörenden Geräusche in Worte verwandelt hat. Unbestimmbar bleibt, inwiefern dieser zweite Erzähler bei der Transkription in den Text eingegriffen hat, um ihn zum Beispiel flüssiger und weniger oral wirken zu lassen, oder auch, ob vielleicht sogar eine inhaltliche Bearbeitung vorliegt.

Vor diesem Hintergrund reflektiert Érika darüber, was zeitgenössische Kunst ist und will. In ihren bruchstückartig aufgegriffenen Gesprächen mit Alex wird erkennbar, wie sehr sie als Künstlerin in seinem Schatten stand, sich von seinem Urteil abhängig fühlte und ihre eigenen schöpferischen Ideen nicht selbstsicher und unabhängig von den seinen vertreten konnte. Nach dem Bruch mit Alex durchlebt sie eine Identitätskrise, ausgelöst durch den Trennungsschmerz einerseits und durch die Orientierungslosigkeit in ihrem Beruf andererseits. Zentral für dieses Krisenmoment ist außerdem eine grundlegende Skepsis an der Möglichkeit von Kommunikation, was sich auch in den zitierten Ausführungen von Alex über sein künstlerisches Schaffen widerspiegelt: „Wie gehen wir damit um, dass es unmöglich ist, den anderen zu erreichen? Mit der Unmöglichkeit einer wirklichen Kommunikation?“ Die Diskussion darüber mündet für ihn in eine Erkenntnis, die uns als Museumsbesucher einerseits wundervoll erleichtern, andererseits aber auch enttäuschend ernüchtern kann: „Es gibt nichts zu interpretieren. Und zwar deshalb, weil wir interpretieren können, was wir wollen, alles ist Teil des Diskurses, alles ist von Bedeutung, und es reicht, dass wir es uns wünschen.“

Selbstfindungsprozess

Érikas Gefühle, ihr Schmerz, ihre Unfähigkeit, auf die Krebserkrankung Karens angemessen zu reagieren, also ihr ganzer Selbstfindungsprozess, wird von Carola Saavedra äußerst feinfühlig und glaubhaft geschildert. Der Roman brilliert durch die prägnante und gleichzeitig ambivalente Formulierung tief empfundener Gefühle, die einem nicht unbedingt sympathisch sein müssen, aber in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit umso menschlicher erscheinen.

„Landschaft mit Dromedar“ ist ein erfrischendes, absolut universelles, auf allen Ebenen überzeugendes Werk einer jungen Autorin, die sich traut, etwas Neues auszuprobieren, und es gleichzeitig in sich selbst wieder in Frage stellt. Anspruchsvoll, vielschichtig und intelligent, ist dieser Roman für mich die Entdeckung des Jahres, die in den folgenden Monaten schwerlich zu toppen sein wird.

Zur Autorin: Carola Saavedra (hier im LitMag-Interview), die den Besuch der Leipziger Buchmesse mit einer Lesereise verbunden hat, wird sich dem deutschen Publikum erneut auf der Frankfurter Buchmesse und einer weiteren Lesereise präsentieren. Die Autorin wurde 1973 in Santiago de Chile geboren. Ihre Familie wanderte aus politischen Gründen nach Brasilien aus, als Carola drei Jahre alt war. Sie wuchs daher zweisprachig auf (Spanisch/Portugiesisch) und studierte später Publizistik in Deutschland. Heute lebt sie in Rio de Janeiro. „Landschaft mit Dromedar“ ist bereits ihr dritter Roman. Wir hoffen, dass auch die anderen beiden bald übersetzt werden.

Doris Wieser

Carola Saavedra: Landschaft mit Dromedar

(Paisagem com dromedário, 2010). Aus dem Portugiesischen von Maria Hummitzsch. München: C.H. Beck Verlag 2013. 175 Seiten. 17,95 Euro. Zum Interview mit der Autorin.