Sinn und Entertainment

Sinn und Entertainment

– Horror oder Krimi, Mysteriöses oder Politisches, Magie oder Verbrechen. Man weiß es nicht immer in Carsten Strouds Roman „Niceville“. Ist auch egal, denn „Niceville“ funktioniert wie geschmiert. Thomas Wörtche über die Lust an einem (tief-)sinnfreien, aber unterhaltsamen Buch.

Kreuzungen sind in, Mysteries sind nicht mehr Whodunits, sondern Spannungsromane (Filme, Serien etc.) mit Geisterkram und Paranormalem und Übersinnlichem drin. Und natürlich mit kriminalliterarischer Anmutung, die manchmal sogar dominant ist: so wie bei Carsten Strouds „Niceville“, ein Buch, dessen Designer-Zutaten so klar zu Tage liegen, dass man sie nicht alle noch groß aufzählen muss: Kleinstadt in den Südstaaten, Schnittstellen zwischen den Lebenden und den Toten, ein tief, tiefer See, in dem – ja, was? – lauert und jede Menge Kleinstadtkonflikte, -neurosen. Die Ursünde (der Geschichte, nicht der Menschheit, so vermessen ist Stroud nicht) liegt in der Vergangenheit, bei den wohl unvermeidlichen family values (auch wenn die schräg sind) und bei sich bekriegenden Clans. Atavismen von gestern, die das Leben von heute bestimmen, auch wenn sich dieses Leben teilweise in der Twilight-Zone abspielt.

Also: Ein Kombipack aus allem, was seit Ambrose Bierce nicht geheuer ist, in der Provinz und in der Natur. Ein Paradies für Faulkner-Fans, Lansdale-Leser, Stephen-King-aficionados, Twin-Peaks-Gucker, Coen-Brüder-Anbeter und so weiter. Die Verlagswerbung hilft auch Leuten weiter, die nichts wirklich selbst kennen müssen, um dennoch aus vollen Herzen sagen zu können: „Ein Buch für die Leser von … (bitte komplettieren Sie selbst)!“

Let’s have fun …

Das hört sich eigentlich gar nicht gut an, mag man jetzt denken. Halt so ’n beliebiges Vorlagenpuzzle für den Gruselfreund, mit derzeit modischem Crimefiction-Dressing, das nicht wirklich weh tut, nicht wirklich irgendwie berührt, schockt, grault oder nervt.

Richtig, noch nicht einmal wirklich interessante Figuren hat der Roman zu bieten. Gangster, harte Bräute, verblichene und verblassende Patriarchinnen, schlimme Indianer, böse Sittenstrolche, wackere Anwältinnen, Ex-Soldaten als Polizisten (das sind die Guten, wenn auch gebrochenen Helden, so wie seit dem Vietnam-Krieg die Guten immer ein wenig gebrochen sind. Früher waren sie eher Freaks, heute leiden sie mehr, sind sensibler geworden, weil sie ja bescheinigte Poststresstraumata haben, nur nebenbei …) und böse Chinesen auf der Jagd nach Hightech.

Ach, eine richtige Story hat „Niceville“ auch nicht, deutlich ein Vorzug des Romans. Dafür eine Menge „Erzählstränge“. In dem idyllischen Städtchen verschwinden seit Jahrzehnten Leute einfach so. Eben noch da, dann einfach, schwupps, weg. Manche tauchen wieder auf, an den unmöglichsten Orten, wie der kleine Rainey Teague (der fungiert auch als roter Faden), den man lebend, wenn auch komatös in einem seit ewigen Jahren nicht mehr geöffneten Grab findet; und so richtig „komatös“ ist sein Zustand auch nicht.

Viecher?

Dieses Verschwinden hat weniger mit Entführung oder Serienmord zu tun, das ahnt selbst die Polizei ganz leise. Sondern mit der Vergangenheit, mit Spiegeln, mit Projektionen der jeweiligen Psyche und vielleicht auch mit jenem Prinzip/Ding/Wesen, das oben über Niceville, auf dem Hausberg Tallulah’s Wall seit Urururzeiten in einem schwarzen, schwarzen See lauert (oder auch nicht). Außerdem gibt es in der Nähe von Niceville gerade einen ultrabrutalen Banküberfall, bei dem Polizisten wie Kaninchen abgeknallt werden. Die Räuber indes fangen bald an, sich gegenseitig zu liquidieren. Aber wer tot ist, merkt es vielleicht gar nicht und wechselt in den nächsten Erzählstrang über, der in einer anderen Zeit, wenn auch nicht unbedingt am anderen Ort spielt. Und selbst der hypermoderne chinesische Hightech-Dieb, der den Oberunsympath des Buches gerade aufs Kreuz gelegt hat, gerät – sozusagen – mit seinem Lear Jet in den Sog des Immer-Bösen. Heia, wie’s da spratzelt!

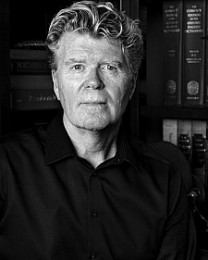

Carsten Stroud (© Linda Mair, Quelle: dumont-buchverlag.de)

… it’s the technique …

Stroud ist ein begnadeter Techniker (und Veteran) des Suspense. Seine Spezialität ist weniger der schnelle, unerwartete Twist, wie es der Kollege Jeffrey Deaver so großartig drauf hat; Stroud beherrscht perfekt die jeweiligen Grammatiken der Subgenres: Beschreibt er Wesen und Treiben eines miesen Sexstrolches, hat man den Eindruck, in einem Psychopathenroman zu sein; beschreibt er Spionage und Security, wähnt man sich in einem Polit-Thriller, steht Horror an, sind wir in einem Horror-Roman, und was er aus einem Scharfschützen mit einer Monsterkanone macht, könnte von Lee Child stammen, so organisch ist das inszeniert … Bei so viel Virtuosität und böser, kreativer Fantasie geht dann auch die Frage verloren, was uns der Künstler eigentlich sagen wollte. „Nivceville“ ist ein Roman über die amerikanische/westliche Befindlichkeit, tief unentschieden und zerrissen zwischen alten und neuen Werten, zwischen Spiritualität und Pragmatismus, zwischen Natur und Zivilisation, zwischen Barbarei und Kultur – ja, das kann man sicher so sagen. Oder auch nicht.

„Niceville“ ist ein postmoderner intertextueller und intermedialer Zitatencluster, in den die Polyvalenzen, die Traumata und ungelösten Neurosen einer auf Gewalt und Verbrechen basierenden Gesellschaft eingeschrieben sind, die sich in symbolischen Emanationen maligner Transzendenz konkretisieren – könnte man sicher auch sagen oder auch nicht.

Tatsächlich liegen viele schöne rotbackige Sinnstiftungsangebote in Carsten Strouds Pomona-Körbchen, aber da bleiben sie auch. Man braucht sie nicht, weil der erzählerische Drive den Roman so prächtig dahinsurren lässt, dass man außer ihm nichts mehr wahrnehmen muss.

Inception (2010), Filmposter

Nouvelle nouvelle vague, nouveau, nouveau roman

„Niceville“ funktioniert wie eine Art Robbe-Grillet-Roman. Nouveu roman goes Nouvelle vague, nur mit ein paar mehr Plot-Elementen, die so virtuos aufgezogen sind, dass die formale Meisterschaft dominiert, und bei der irgendeine Konsistenz, außer der narrativen, ästhetisch gar nicht erwünscht sein muss. Man könnte „Niceville“ sogar als lupenreinen fantastischen Roman verstehen, der letztendlich ganz im Sinne Todorovs die hésitation über Reales und Irreales nicht auflöst. Aber das wäre dann doch letztendlich selbst wieder ein zu eindeutiger Akt der Interpretation.

„Niceville“ erzählt eben mit robuster realistischer Geste eine völlig irre(ale) Geschichte, geht mit den heiligen semantischen Kühen ziemlich spöttisch um, und ist am Ende da, wo das Kino mit Filmen wie „Inception“ oder „Sherlock-Holmes“ schon längst ist – that’s Entertainment.

Thomas Wörtche

Carsten Stroud: Niceville (Niceville, 2012) Roman. Deutsch von Dirk van Gunsteren. Köln: DuMont Buchverlag 2012. 506 Seiten. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Offizielle Homepage des Autors.