Uncool

Uncool

– Alter Wein in neuen Schläuchen heißt die etwas schräge Metapher für den Versuch, Altbekanntes als besonders originell zu verkaufen. Ein Musterbeispiel für ästhetische und intellektuelle Abzocke ist „Absolute Zero Cool“ von Declan Burke. Mundus vult decipi ist alles, was Thomas Wörtche dazu einfällt.

„Absolute Zero Cool“ von Declan Burke ist kein Kriminalroman, wie auf dem Umschlag zu lesen ist. Das Buch des irischen Schriftstellers ist ein Meta-Kriminalroman. Ein Roman über mehrere Romane, über das Verfertigen von Romanen, über die vorsätzliche Vermischung von Fiktionen und Realitätsfiktionen, ein Roman über die Bedingungen der Möglichkeit von Romanen, ein Roman der selbstreflektorischen Schleifen von Figuren und Autorfiktionen sowie allerlei Rückkoppelungen. „Absolute Zero Cool“ steht in der ehrwürdigen und durchweg sympathischen Tradition von Laurence Sterne, E.T.A. Hoffmann, Jorge Luis Borges und Italo Calvino, um nur ein paar Großmeister des autoreflexiven Schreibens und des Vexierspiels mit den verschiedenen Ebenen des literarischen Bedeutungsaufbaus zu nennen, die eine wichtige Strömung von der literarischen Vor- bis zur (dekonstruktiven) Postmoderne bilden. An diesen Jungs vorbei zu kommen ist schwer – Declan Burkes Versuch wirkt wie der 700ste Aufguss eines alten Teebeutels.

Wenn ein Ich-Erzähler ….

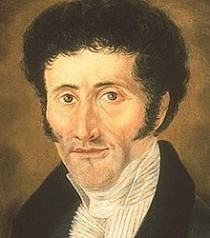

ETA Hoffmann, Quelle: wikipedia

Ein Erzähler-Ich bekommt Besuch von einer seiner Roman-Figuren, die in einem abgebrochenen Manuskript feststeckt und jetzt auf endgültige Realisierung dringt, denn: „Du musst veröffentlichen, sonst bin ich verdammt“. So droht die Figur ihrem Erfinder. Der weiß schließlich, dass sein Geschöpf Karlsson ein mörderisches Kerlchen ist, das als todesengelartiger Pfleger in einem Krankenhaus sein Unwesen treibt, das er am Ende mit allen Insassen in die Luft zu sprengen trachtet. Als aus dem Roman herausgetretene Gestalt nennt sich Karlsson allerdings lieber Billy und hat selbst ein Romanprojekt – eine Art Porno, überfrachtet mit allerlei Nietzscheanischer und sonstiger Übermenschphilosophie. Noch mehr Inhaltsparaphrase würde jetzt nicht gut tun – der Text wechselt die Positionen, die fiktiven Figuren diskutieren untereinander, verwickeln sich in Konflikte und kommunizieren quer durch ihre jeweiligen Existenzebenen hindurch miteinander. Die „Kriminalhandlung“, oder überhaupt die Tatsache, dass wir es hierbei mit einem „Meta-Krimi“ zu tun haben, scheint sekundär. Das Buch ist ein „book-about-books“, vollgestopft mit Anspielungen, Zitaten und Verweisen auf so ziemlich alles zwischen Antike und Gegenwart. Das stellt dem Autor ein beachtliches Belesenheitszeugnis aus, langweilt sehr und ist ansonsten haargenau das, was man erwartet, wenn man den Generierungsalgorithmus erkennt. Das wiederum ist leider schon nach ein paar Seiten der Fall.

Meta, meta humpdata …

Meta, meta humpdata …

Bleibt, um wenigstens ein bisschen Spannung in die Angelegenheit zu bringen, die Frage, was denn das Besondere eines Meta-Krimis sein könnte. Kriminalromane müssen, um zu funktionieren, an die Erzählbarkeit der Welt glauben. Das mag naiv sein und diese Naivität ist von Borges bis Handke bemerkt, reflektiert und parodiert worden. Schaden genommen hat die Kriminalliteratur deswegen nicht und ihre künstlerische Wertigkeit hängt auch nicht von diesem Punkt ab. Declan Burke allerdings kann auch aus diesem Aspekt keine neuen Funken schlagen. Es gibt ein paar nette Dialoge des Monsters Karlsson mit prospektiven Todeskandidaten, ein paar coole Makabritäten, aber ansonsten plätschert der Roman so vor sich. Man wartet – man ist schließlich gutwillig – noch eine Zeitlang auf den entscheidenden Dreh, aber der kommt dann doch nicht. Allmählich ärgert man sich auch, dass das Buch auf ein Publikum hin geschrieben ist, dem Burke anscheinend zutraut, dass es seine uralten Taschenspieler-Tricks für originell und toll hält. Oder das stolz darauf ist, solchen formalen Exerzitien folgen zu können. Denn nur wer wirklich noch nie etwas von den erzählerischen Volten und Verschachtelungen in der Prosa seit dem 18. Jahrhundert gehört, gar gelesen hat, kann sich bei Burke wundern. Und wer bei all dieser Multireflexions- und reflexionsorgie vielleicht im Sinn der Romantik („Poesie und Poesie der Poesie in einem“, Friedrich Schlegel) auf eine „Poetologie des Kriminalromans“ oder so etwas gewartet hat, der wartet vergeblich.

Thomas Wörtche

Declan Burke: Absolute Zero Cool. Roman. Aus dem irischen Englisch von Robert Brack. Edition Nautilus 2014. 320 Seiten. 18 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

(Eine kürzere Version dieses Textes erschien am 6.11.2014 im Krimi-Special der ZEIT)