Das Hässliche ist das Böse

Das Hässliche ist das Böse

‒ Ein Ausflug in die Geschichte der Rasterfahndung. Dominik Bernets Lavater-Roman „Das Gesicht“. Eine Rezension plus von Alf Mayer.

200 Jahre vor der Gesichtserkennungssoftware von Facebook, den Zuordnungsfunktionen beinahe schon jeder Digitalkamera, 200 Jahre vor dem automatischen Erkennen unserer Absichten und der Hochrechnung unseres Charakters alleine aus unserem elektronischen Erscheinungsbild gab es das schon alles. Rudimentärer natürlich, aber nicht weniger unheimlich – und gottgleich. Ja, auch bei den theologischen Omnipotenz-Zuschreibungen und den Bekräftigungen der natürlich nur allerbesten Absichten lassen die Ähnlichkeiten frösteln.

So ist es richtig, dass es sich um einen Kriminalroman handelt – und eben weit mehr als „nur“ einen historischen Roman, in dem der Schweizer Schriftsteller Dominik Bernet uns mit Johann Caspar Lavater bekannt macht. „Das Gesicht“ beginnt mit einem historisch verbürgten Attentat:

Am Buß- und Bettag 1776, über 1200 Gläubige nehmen am Gottesdienst im Zürcher Grossmünster teil, ist der Abendmahlswein vergiftet. 32 Holzbecher füllen die Kirchendiener immer wieder aus den Holzfässern unter dem Abendmahltisch, schwärmen ins Kirchenschiff aus, um all die Gläubigen den Leib Christi essen und dessen Blut trinken zu lassen. Während vorn am Altar der höchste Geistliche der Stadt zusammenbricht, gehen hinten noch Hostien und Kelche durch die Reihen, aber Seidelbast, Fliegengift, Schwertlilie, sublimiertes Quecksilber, Arsenik und Stechapfel tun schon ihr Werk.

„Der Reihenfolge nach, in der es verteilt worden war, wogte das Verderben durchs Großmünster. Nur einer (der Mörder, AM) sass unversehrt inmitten des Würgens und Schreiens und schaute zu, wie die Gläubigen ihr Inneres nach aussen kehrten. Gekrümmte Leiber, Blut und Kotze bedeckten den Kirchenboden. Wer konnte, schleppte sich durchs Hauptportal nach draussen. Viele brachen auf dem Friedhof zusammen, einige schafften es durch das steinerne Tor in die Römergasse. Der Tod hatte es nicht eilig, zuerst kam noch die Zeit des Stechapfels. Die Zeit der hoffnungslosen Verwirrung, der fiebrigen Halluzinationen. Wer eben noch nach Haus wollte, wusste nun plötzlich nicht mehr, wo er war, und irrte brüllend durch die Gassen. Anders stürzten sich in die nahe Limmat, um das brennende Feuer in sich zu löschen, und vergassen dabei, dass sie nicht schwimmen konnten …“

NSA – Wie alles begann. Sozusagen

NSA – Wie alles begann. Sozusagen

Diese Textpassage steht auf den Seiten 8/9. In manch anderem Roman wäre so etwas der Höhepunkt, aber Dominik Bernet hat sein Pulver noch lange nicht verschossen. Schon sein Debüt „Marmorera“ sorgte für Aufsehen und wurde von Markus Fischer beachtlich gelungen verfilmt. Und dann ist es da auch noch der feine kleine Cosmos Verlag aus Muri bei Bern, lange Jahre die Heimat etwa des Krimi-Preisträgers Alexander Heimann („Dezemberföhn“, „Muttertag“), der bei seinen überschaubar wenigen Titeln ein stets hohes Qualitätsniveau garantiert. Dominik Bernets „Gesicht“ hat die Reife eines unaufgeregt guten, sich seiner interessanten Sache sicheren Buches. Ein Wackerstein, der lange liegen bleiben wird im Strom der vielen Krimi-Neuerscheinungen.

Doch ich greife vor, die Hauptfigur des Romans hatte ja noch gar keinen Auftritt. Es ist eben jener Lavater, der – ein Täter muss her – den Terroranschlag im Münster aufklären soll, verfügt er doch über eine von ihm entwickelte neue Technik: die Gesichtserkennung. Spurensicherung findet bei Lavater nicht am Tatort, sondern in den Gesichtszügen der Verdächtigen statt.

Bernet lässt die kulturumwälzenden Umstände lebendig werden, von denen solch ein Ansinnen damals begleitet war. Als sein Buch im Herbst 2012 erschien, war es für viele Rezipienten halt eben ein historischer Kriminalroman. Edward Snowdens Enthüllungen und „Prism“, all das, was wir von unser aller Erfassung wissen, macht diesen kenntnisreichen Ausflug in die Geschichte der prospektiven Verbrechensbekämpfung und Rasterfahndung jetzt zu einer elektrisierenden Lektüre. NSA, wie alles begann – sozusagen.

Das Innere aus der äußeren Erscheinung ablesen

Johann Caspar Lavater (1741‒1801) versprach nichts weniger, als das Innere des Menschen von seiner äußeren Erscheinung ablesen zu können. Zum Zeitpunkt des Münster-Attentats war der damals 35-jährige Waisenhauspfarrer ein berühmter Einwohner Zürichs, hatte er doch zusammen mit dem Maler und Publizisten Johann Heinrich Füssli – ja, dem Maler des „Nachtmahr“ in einer Art Whistleblowing den Landvogt von Grüningen, Felix Grebel, öffentlich des Amtsmissbrauchs bezichtigt, was diesen dann Amt und Bürgerrechte kostete.

1775 hatte Lavater nach längeren Forschungsarbeiten mit der Publikation der vierbändigen „Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe“ begonnen. Auf rund 1500 Seiten, untermauert von einem gewaltigen Bildarchiv, darunter Silhouetten berühmter Persönlichkeiten, Porträts von Adligen, Bürgern und einfachen Leuten, Schriftstellern und Verbrechern und sogar Tieren, macht Lavater die Kunst der Gesichtsdeutung zur Wissenschaft. Dominik Bernet:

„Für Lavater ist ein Gesicht weit mehr als eine Summe von Schnappschüssen, die eine momentane Befindlichkeit ausdrücken. Die Physiognomie eines Menschen bilde sein ganzes Wesen ab, man müsse sie nur zu entziffern wissen, verspricht er. Millionen glauben ihm. Er löst eine Begeisterungswelle für die Physiognomik aus, die weder vor Sprach- noch vor Landesgrenzen haltmacht. Es wird Mode, in Gesellschaft Silhouetten zu zeichnen und gemeinsam zu deuten. In der Einzigartigkeit des physiognomischen Ausdrucks findet das rasant wachsende Bürgertum seine eben entdeckte Individualität bestätigt.“

Verspricht Facebook uns nicht eben das auch? Einzig zu sein und erkennbar?

Auf heiliger Mission

Lavater beschrieb die einzelnen Physiognomien in einem religiös-ekstatisch gefärbten Duktus, Gesichtszüge versteht er als „Buchstaben des göttlichen Alphabets“, denn schuf Gott uns Menschen nicht „nach seinem Bilde“? Dominik Bernet schlägt erzählerische und literarische Funken aus dem Umstand, dass Lavater Wissenschaft und Mystizismus, Objektivität und Wissenschaftlichkeit mit überschwänglicher Gefühlsbetontheit und Schwärmerei vermengte und jedes Gesicht an der für ihn unerreichbaren Schönheit des Erlösers maß. Jesus-Porträts selbst fand er immer unvollkommen, selbst wenn sie von Raffael stammten. Hässlichkeit hingegen war für den damals in Europa einflussreichen Denker unweigerlich ein antisemitisches Klischee. In die Stirn eines Häschers bei Holbein dem Jüngeren etwa sah er den „niedrigen Eigensinn unbelehrbaren Geizes“ hinein. Lavater erntete Hohn und Spott, etwa von Lichtenberg für seine Vision einer forensischen Physiognomik, die es erlauben sollte, Verbrecher aufgrund ihrer Gesichtszüge zu überführen.

In Bernets Roman will Lavater den Tauglichkeitsbeweis seiner Ideen antreten und den Giftmischer aufgrund der Gesichtszüge überführen. Er ist – hallo NSA – fest davon überzeugt, im Sinne einer höheren Macht zu handeln. Lavater glaubt daran, dass der Allmächtige in der Welt nach wie vor handfest wirkt. In seinen Augen steht nicht weniger als die Glaubwürdigkeit Gottes auf dem Spiel. Bliebe ein derartiges Verbrechen ungesühnt, wie wäre dem Bösen in dieser Welt dann noch beizukommen? So wird die Aufklärung des Verbrechens zu einer heiligen Mission.

Vom Nimbus, dem Schein des Schönen

Vom Nimbus, dem Schein des Schönen

Lavater radikalisierte die uralte, antike Überzeugung, dass im tiefsten Grunde das Schöne mit dem Wahren und Guten, das Hässliche aber mit dem Falschen und Bösen identisch sei, und dass man daher von der äußeren Erscheinung ausgehend auf einen edlen oder eben auf einen verdorbenen Charakter schließen kann. Diese Strahlkraft der Schönheit möge eine Anekdote von der Hetäre Phryne veranschaulichen. Die im 4. Jhdt. vor Chr. lebende Liebesdienerin, die Modell für mehrere Göttinnenstatuen stand, wurde vor dem Areopag in Athen wegen Gottlosigkeit angeklagt. Während des Prozesses entblößte ihr Verteidiger Hyperides den Körper der Angeklagten ‒ was die Richter von ihrer Unschuld überzeugte. Einen solchen Stereotyp „Was schön ist, ist auch gut“, bezeichnet man auch als Nimbus-Effekt.

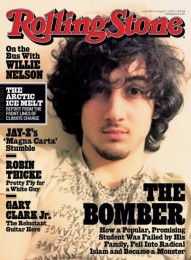

Alles oller Kram? Es ist gerade ein paar Wochen her, dass das US-Magazin „Rolling Stone“, das mit einer Reportage des tragisch verunglückten Michael Hastings die Ablösung des Afghanistan-Generals Stanley McCrystal auslöste, ein breit recherchiertes Porträt des Boston-Attentäters Dschohar Zarnajew veröffentlichte. Gegen den Text gab es keine Einwände, gegen das Titelbild aber erhob sich ein Sturm. Es zeigte den per Photoshop zu einem Nachfahren Jim Morrisons verschönten jungen Boston-Marathon-Bomber als Cover-Boy. Eine gefährliche Romantisierung von Gewalt sei dies, eine Verhöhnung der Opfer, befanden Kommentatoren. Ein Bostoner Polizist veröffentlichte daraufhin auf eigene Faust Fotos, die bei der Festnahme Zarnajews entstanden waren. Sie zeigen ein kleines, schmächtiges Jüngelchen, das sich auf einem Grundstück in einem Boot versteckt hat. Da ist nichts Heldenhaftes. Der Polizist übrigens wurde vom Dienst suspendiert.

Alles oller Kram? Es ist gerade ein paar Wochen her, dass das US-Magazin „Rolling Stone“, das mit einer Reportage des tragisch verunglückten Michael Hastings die Ablösung des Afghanistan-Generals Stanley McCrystal auslöste, ein breit recherchiertes Porträt des Boston-Attentäters Dschohar Zarnajew veröffentlichte. Gegen den Text gab es keine Einwände, gegen das Titelbild aber erhob sich ein Sturm. Es zeigte den per Photoshop zu einem Nachfahren Jim Morrisons verschönten jungen Boston-Marathon-Bomber als Cover-Boy. Eine gefährliche Romantisierung von Gewalt sei dies, eine Verhöhnung der Opfer, befanden Kommentatoren. Ein Bostoner Polizist veröffentlichte daraufhin auf eigene Faust Fotos, die bei der Festnahme Zarnajews entstanden waren. Sie zeigen ein kleines, schmächtiges Jüngelchen, das sich auf einem Grundstück in einem Boot versteckt hat. Da ist nichts Heldenhaftes. Der Polizist übrigens wurde vom Dienst suspendiert.

P.S. Ein Hinweis noch auf den italienischen Mediziner Cesare Lombroso (1835‒1909), der sich als forensischer Phrenologe sah und heute als Begründer des Profilings in der Kriminologie gilt, da er sich erstmals mit Tätertypen beschäftigte. Nach seinem Hauptwerk „Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung“ lassen sich mit phrenologischen Methoden „geborene Kriminelle“, „Kriminaloide“ und „Schwachsinnige“, „Dieben“ und „Mörder“ unterscheiden.

Der Richter und der Mörder (1976): Michel Galabru & Philippe Noiret (© D.R.)

Außerdem freue ich mich, dass mir die Lektüre des „Gesichts“ einen seit vielen Jahren leider unzugänglichen, meisterhaften Film von Bertrand Tavernier wieder vor das innere Auge brachte: „Der Richter und der Mörder“ (Le juge et l’assassin) von 1976, mit dem großartigen Gesicht von Philippe Noiret und den Wahnsinnslandschaften der Ardèches in Südfrankreich. Der Serienmörder Joseph Vacher, der über Jahre an die 30 Hütekinder mordete und verstümmelte, wird darin von einem systematisch ermittelnden Untersuchungsrichter mit neuen Mitteln der Forensik dingfest gemacht. Die archaisch-schönen Bilder aus Taverniers Film haben sich mir eingebrannt, ich warte auf den Tag, an dem er als DVD wieder zugänglich sein wird.

Michel Galabru & Philippe Noiret (© D.R.)

Alf Mayer

Dominik Bernet: Das Gesicht. Roman. Muri-Bern: Cosmos Verlag 2012. 212 Seiten. 34,00 CHF. Verlagsinformationen und Bestellmöglichkeiten zum Buch. Mehr zu Dominik Bernet.

Erzählt wird die Geschichte „Der Richter und der Mörder“ auch in:

Douglas Starr: The Killer of Little Sheperds. A True Crime Story and the Birth of Forensic Science. Alfred A. Knopf, New York 2010.

Hier weitere Literaturhinweise:

Edda Affeldt: Phrenologie oder die Lehre des Geistes und seinen Organen, in: Richard Friedenthal: Goethe. Sein Leben und seine Zeit, München 1982.

Johann Caspar Lavater: Von der Physiognomik, Leipzig 1772.

Johann Caspar Lavater: Das Anlitz, eine Obsession. Katalog der Ausstellung 2001 im Kunsthaus Zürich

Johannes Saltzwedel: Das Gesicht der Welt. Physiognomisches Denken in der Goethezeit, München 1993.

Horst Weigelt: Johann Kaspar Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen 1991Porträt: Johann Caspar Lavater (Literaturmuseem Gleimhaus Halberstadt) Bildrechte/-herkunft: Das Gleimhaus, Halberstadt. Foto: Ulrich Schrader.