In der letzten Woche hat sich Sophie Sumburane mit Eric Berg über das Making-of seines Regio-Krimis „Das Nebelhaus“ unterhalten. Heute betrachtet Stefan Linster das Buch von der literaturkritischen Warte aus.

In der letzten Woche hat sich Sophie Sumburane mit Eric Berg über das Making-of seines Regio-Krimis „Das Nebelhaus“ unterhalten. Heute betrachtet Stefan Linster das Buch von der literaturkritischen Warte aus.

Nebel, allenthalben!

Ich nahm immer den ganzen Tag mit ins Bett, ein schlechtes Sandmännchen, dem sich oft der nächste Tag beigesellte. Das war dann ein Dreier der besonderen Art. (Doro Kagel in „Das Nebelhaus“, S. 37)

Vier ehemalige Umweltaktivisten folgen einem nostalgischen Anstoß und treffen sich nach fünfzehn Jahren auf Hiddensee, in der pompösen, inmitten einer Senke gelegenen und daher häufig von Brodem eingehüllten Villa eines der früheren Mitstreiter, der als Architekt mit Frau und Kind inzwischen – als Einziger von ihnen – ein etabliertes Leben führt. Was zu Anfang noch lediglich unterschiedlicher Lebensfortüne und Charaktere wegen „holprig“ (sic! S. 53) beginnt und durch erotisch-amouröse Verwicklungen zu immer größeren Spannungen führt, mündet schließlich in einer Katastrophe, bei der drei Menschen ermordet werden und die vermeintliche Täterin mit irreparablen Verletzungen im Wachkoma endet.

Dass die Sache natürlich ganz anders war und eben nicht die ideale Verdächtige mit der Borderlinestörung zur Mörderin wurde, versteht sich, und es hätte auch alles noch recht ansprechend sein können, wäre dieser Roman ebenfalls ein ganz anderer. Tatsächlich findet sich hier nichts, was die Granden der besten rororo thriller-Zeiten nicht zwischen 200 Seiten untergebracht hätten, nur benötigt Eric Berg leider gut das doppelte dafür. Was zum einen an der Konstruktion des Romans liegt, bei dem in alternierenden Kapiteln jeweils auktorial die Ereignisse vom September 2010 auf Hiddensee und, als Icherzählung, die Ermittlungen einer auf derlei Reportagen spezialisierten Journalistin namens Doro Kagel geschildert werden, welche den Fall zwei Jahre danach für eine Sensationsreportage wieder aufzurollen gedenkt; eine Montagetechnik, die nebenbei bemerkt besonders Amazon-Buchbesprecher zu begeistern scheint.

O vanitas

Wenn nun die Hiddensee-Ebene leidlich flott voranschreitet und in den letzten Kapiteln, auch unter der probaten Zuhilfenahme von meteorologischen Unbilden, gewisse Spannung aufbaut, ohne dass der Plot noch die Auflösung den Rezensenten letztlich überzeugen wollten, krankt vor allem der Ermittlungsstrang erheblich und mäandert zäh dahin. Schon der Volksmund weiß, wie übel Eigenlob riecht, nur wusste er nicht, wie sehr besagte Frau Kagel sich selbst und ihre Arbeit zu beweihräuchern vermochte. In geradezu aufdringlicher Weise führt sie ständig ihre Erfolge, die „messerscharfen“ Fragetechniken und ausgefeilten Methoden im Dienste der Wahrheitsfindung an.

Noch unangenehmer fällt das Bestreben der Icherzählerin – doch hoffentlich kein Alter Ego? – auf, sogar das Nebensächlichste wie ihren Schreibtisch gründlich und öfter zu beschreiben; ständig über alles und jedes zu dozieren und zu belehren, gerne auch mehrmals: die einzig wahre Art journalistischer Arbeit natürlich; was Verbrecher bewegt, warum selbige keine Monster sind und weshalb in einem jeden von uns ein Übeltäter schlummert („Wir alle könnten Mörder sein“, S. 138), aber auch was „Amok“ bedeutet … Wobei manches, man ahnt es, nach Binsen oder aus diversen „Presse“-Organen kolportierten Erkenntnissen klingt. Und zudem erscheint ausgerechnet die Arbeit der Spitzenjournalistin im vorliegenden Fall alles andere als stringent, vielmehr sitzt sie unablässig vermeintlichen Wahrheiten, eigenen Vorurteilen auf, lässt sich nicht nur durch ihr Gefühlsleben ablenken. Eine gebrochene Heldin ergibt sich so noch lange nicht, sollte dies jemals beabsichtigt gewesen sein (wonach es nicht aussieht).

Vanitatum …

Ein genereller Hang zur Pädagogik, gepaart mit ermüdender Redundanz, unterlegt noch die weitaus ärgerlicheren Aspekte des Romans. Denn auch Tätigkeiten, Begebenheiten, Gefühle werden breit ausgewalzt, dem Leser fortdauernd minutiös erklärt, mithilfe von Reihungen wie „Zorn, Wut, Leere, Hoffnungslosigkeit, Verrücktheit, Eifersucht und Rache“ (Tatmotive, S. 139) eingetrichtert. Und ständig im Bemühen um Originalität (Literarisierung?) durch Abschweifungen, Bilder, Metaphern, Vergleiche überhöht, welche häufig alles andere als originell, ja eher schwülstig, unfreiwillig komisch ausfallen – ob Namen (Yasmin Germinal, Genoveva „Vev“ Nachtmann, ein Auto namens Tante Agathe), Naturbeschreibungen („Trillionen tanzende[…] Wassermoleküle, die unentwegt nach der Farbe des Himmels griffen und sie zurückwarfen“ S.63), Gefühlsregungen („Mitten in ihrem Herzen explodierte die Angst wie eine Bombe“, S. 353), Dinge („schottischer Saft“ = Whisky, S. 321) oder Handlungen („und tranken sich mit Koffein fit“, S. 123) etc.

Und obwohl der Leser, sofern mit etwas Fantasie ausgestattet und nicht unbedingt mit Dyslexie geschlagen, gewiss das Meiste auf Anhieb versteht, werden besagte Bilder u. ä. mitunter sogar noch aufgelöst. Von reichlichen Widerholungen aller Art ganz zu schweigen – das Wort „Blutnacht“ etwa gefühlt hundertmal. Daher wirken auch die Dialoge oft gestelzt, ja outriert und die Figuren ebenso künstlich wie große Teile der Story. So gehen noch die interessantesten Passagen des Romans, wie die über zwei überlebende Täter/Opfer des Pol-Pot-Regimes – bezeichnenderweise zu einer als falsche Fährte angelegten Nebenhandlung gehörend –, erbarmungslos unter.

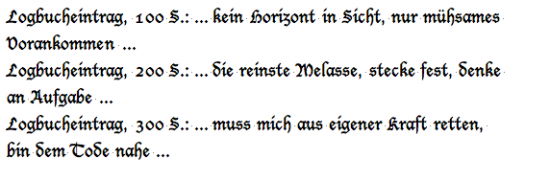

Noch ein letztes Zitat von Doro Kagel gefällig, welches der Rezensent in sein Leselogbuch hätte eintragen können?

„Die Schwerkraft der Arbeit zog mich immer wieder auf die Erde zurück.“ (S. 117)

Stefan Linster

Eric Berg: Das Nebelhaus. Roman. München: Limes Verlag. 2013. 416 Seiten. 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch und zur Leseprobe. Zur Autorenhomepage.

Leuchtturm, wikimedia commons, Arne Schween;

Hiddensee von oben: wikimedia commons, Klugschnacker.