Im Rahmen unseres kleinen Daniel-Woodrell-Specials präsentieren wir Ihnen einen schönen Essay von Frank Göhre über die sogenannte „Bayou-Trilogie“.

Welcome to Frogtown

Die Stadt liegt dicht an den Louisiana-Sümpfen, und das hier ist ein ganz spezieller Sumpf, mon ami. Es ist der Marais du Croche. Das heißt soviel wie ‚hinterhältiger Sumpf‘. Ein riesiges, endloses schwarzes Monster, sag ich dir. Voller Untiefen und glitschiger Wesen und Sumpflöchern mit Strudeln, und überall sieht es gleich aus, so dass die meisten Leute sich gar nicht merken können, was wo ist und wie man wieder rauskommt und überhaupt. Also drehen sie total durch und sterben schließlich, mon ami, und im Frühjahr werden sie dann am Damm angespült, ein Knochen nach dem anderen.

Alles klar?

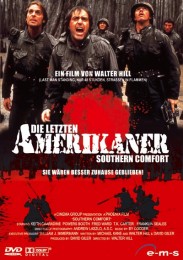

In ein solches Sumpfgebiet schickt der Action-Regisseur Walter Hill einen kleinen Trupp Nationalgardisten. Sie sollen das Gelände erkunden und sich militärisch bewähren. Neun Mann marschieren los, nur zwei kommen durch – Die letzten Amerikaner (Southern Comfort), 1981: Von schleppenden Gitarrenklängen (Ry Cooder) untermalte Kamerafahrten durch überflutete Sumpfwälder künden bereits im Vorspann von kommendem Unheil … (VideoWoche)

Und richtig:

Wie in John Boormans ‚Beim Sterben ist jeder der Erste‘ thematisiert Walter Hill die Überheblichkeit des Zivilisationsmenschen, seine Dummheit und Ignoranz gegenüber der Natur. Das Missverständnis beginnt dort wie hier damit, dass die Wildnis lediglich als sportliche Herausforderung betrachtet wird. Der packende Actionthriller ist darüber hinaus eine interessante Studie über die Entstehung von Gewalt und nicht zuletzt auch eine politische Parabel über den Vietnamkrieg. (Cinema)

Wir bleiben vor Ort.

Wir bleiben vor Ort.

Die an diesem Sumpfgebiet liegende Stadt im Mississippidelta hat 200.000 Einwohner, für die, so lesen wir, eine unangenehme Mischung aus ererbtem Stolz, selbstsüchtiger Härte und opportunistischer Ignoranz typisch ist.

Das kennzeichnet vor allem die Mittel- und Oberschicht.

Die Reichen wohnen in Hawthorne Hills, an und auf einer Hügelkette am südlichen Stadtrand, und wer von ihnen ein öffentliches Amt bekleidet, ist durch und durch korrupt. Doch gleich hinterm Frechette Park am Flussufer liegt Pan Frey, ein fast ausschließlich von Schwarzen bewohntes Stadtviertel: kleine Holzhäuser, die unter der Last der hundert Jahre, die sie auf dem Buckel hatten, fast zusammenbrachen und neuere dreistöckige Gebäude, bei denen die Hälfte der Wohnungen aber auch schon vermoderte Fensterrahmen hat. Verfall also und somit begehrte Spekulationsobjekte.

Der Großteil der Bevölkerung ist allerdings in Frogtown zuhause, einem dem Feuchtgebiet abgetrotzten Viertel und so genannt, weil sich hier einst die Franzosen, die Frogs, angesiedelt haben. Doch inzwischen ist die Zahl der kriminellen Deutschen, ehrgeizigen Iren und Hillbilly-Gaunern fast ebenso groß wie die der Franzosen. Und damit nicht genug. Was die Alteingesessenen wirklich beunruhigt, ist dieser neue Zustrom illegaler Einwanderer aus Mexiko. Diese Leute verpesteten die Straßen mit Paprikagestank und verbrannten Bohnen, und sie kapierten nicht, wer das Sagen hatte. Wenn die Einwohner von Frogtown nicht bald aus ihrem süßen Schlummer erwachten, dann würden sie demnächst feststellen müssen, dass sie am Pancho Villa Boulevard lebten.

Okay, aber soweit kommt es dann doch nicht.

Saint Bruno heißt diese an dem großen, schmierigen Fluss liegende Stadt im südlichen Louisiana.

Sie ist aber auf keiner Landkarte verzeichnet. Und in den Reiseführern findet man sie erst recht nicht. Saint Bruno ist eine Fiktion.

Ein Autor aus der wohl härtesten Gegend Amerikas hat sich diesen Ort ausgedacht, in den er auf etlichen hundert Seiten seiner Bayou-Trilogie abgedrehte Gangster schickt, um einen riesengroßen Löffel tief in den sagenumwobenen Geldtopf dieser Stadt zu tunken.

Here we go!

Daniel Woodrell ist in den Ozarks aufgewachsen, einer zerklüfteten Hochlandregion, die sich über die südliche Hälfte von Missouri und einen großen Teil des nordwestlichen und zentralen Arkansas erstreckt. Es ist Amerikas trostloser Hinterhof, wo Trailer-Parks und verwitterte Bruchbuden die Gegenden wie Pockennarben überziehen.

Was es heißt, dort inmitten einer inzestuösen Dorfgemeinschaft und unter Wilderern und Wüstlingen zu überleben, zeigt in eindringlichen und beklemmenden Bildern der nach Woodrells Roman Winter’s Bone realisierte Film der Independent-Regisseurin Debra Granik.

Beraten und begleitet vom Autor inszeniert sie die Geschichte der 17-jährigen Ree Dolly, die allein ihre kranke Mutter und ihre zwei jüngeren Geschwister durchbringen und zudem noch den abgetauchten Vater suchen muss, weil von seinem Erscheinen vor Gericht abhängt, ob die Familie ihr Haus behalten kann, an authentischen Schauplätzen mit dort ansässigen Laiendarstellern.

Der für mehrere Filmpreise, u.a. für den „Oscar“, nominierte Film ist die zweite Adaption eines Romans von Daniel Woodrell.

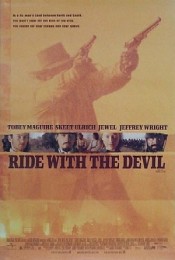

Bereits Ende der Neunziger Jahre verfilmt der thaiwanische Regisseur Ang Lee Woodrells Bürgerkriegsepos Woe to Live on, 1987, unter dem Titel Ride with the Devil. Woodrell schreibt auch gemeinsam mit dem Filmautor und Produzenten James Schamus das Drehbuch. Der Film aber wird im Gegensatz zu Lees anderen Arbeiten (Der Eissturm, Tiger and Dragon, Brokeback Mountain) kein Erfolg.

Den zu der Zeit 46-jährigen Woodrell haut das nicht um.

Er macht unbeirrt weiter. Seine Parole lautet: Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Dies ist ein Überfall, ihr Arschlöcher – irgendwelche Einwände?

Ein Überfall. Ein Anschlag.

Ein Überfall. Ein Anschlag.

Das ist jeder der bislang acht Woodrell-Romane: eine Kampfansage an das Establishment, an all die Dummschwätzer und Schönredner, ein Anschlag auf Ignoranz und Mittelmaß.

Daniel Woodrell ist in unmittelbarer Nachbarschaft der Underdogs, White Trash Family’s und debilen Hinterwäldlern, all der vom American way of life Ausgeschlossenen, groß geworden. Das hat ihn geprägt. Er spricht die Sprache der Outlaws, der Verlorenen und Verdammten.

Mit siebzehn geht er zu den Marines – weniger, um dem Vaterland ehrenhaft zu dienen, scheiß drauf, vielmehr, um ordentlich Kohle zu greifen. Schotter, Asche, dicke Bündel Greenbacks, Bucks.

„Warum bist du hier?“

„Ich will wissen, wie das mit den 40.000 Dollar ist, die ich kriege, wenn ich mich verpflichte.“

„Tja, das ist ein guter Grund, sich zu verpflichten. Aber nenn mir noch drei bessere Gründe. Denn wenn du dich verpflichtet hast, dann gibt es kein Zurück, und vielleicht ist dir das dann keine 40.000 mehr wert.“

„Der Hauptgrund ist, dass ich das Geld brauche. Und ’n bisschen in der Welt rumkommen ist ja auch gut.“

„Okay, fünf Jahre sind eine lange Zeit. Verstehst du?“

„Wenn ich das Geld kriege, wie lange dauert das?“

„Wenn du unterschrieben hast, kann es bis zwischen 14 und 82 Wochen dauern.“

„Wieso steht das nicht auf dem Poster?“

„Vielleicht wurde es vergessen oder es sollte gar nicht draufstehen. Vielleicht steht´s aber auch im Kleingedruckten.“

(Dialog aus dem Film Winter’s Bone, DVD, Elite Home Entertainment, 2011)

Allzu lange muss sich Woodrell von den Marines nicht drillen lassen. Er hat was mit Drogen laufen, hat Stress, und zeigt der Armee den Finger. Sein Ziel ist jetzt, sich als Schriftsteller zu etablieren. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der stämmige Typ aus den Ozarks nimmt jeden ihm sich bietenden Job an, um Zeit für seine ersten Stories frei zu hauen. Letztlich kommt er nach Iowa und nimmt an einem Uni-Workshop für kreatives Schreiben teil. Als typischer Blue-collar-man aber ist und bleibt er in dem Kurs der krasse Außenseiter: „Sie wollten mich rausschmeißen, aber ich blieb einfach.“ Beharrlich arbeitet er an einem Roman, einem Krimi. Handlungsort Louisiana. In den Bayous: Born on the bayou, born on the bayou, born on the bayou … (Creedence Clearwater Revival)

Woodrell erzählt vom Leben und der Arbeit des Rene Shade, Detective im fiktiven St. Bruno. Geboren und aufgewachsen als mittlerer von drei Söhnen der Billardsalon-Betreiberin Ma Blanquis. Der Vater John X., ein Glücksspieler und Frauenheld, hat sich verdrückt. Rene kennt in der Stadt ’ne Menge Leute, die meisten seit seiner Kindheit. Er hatte mit ihnen alle möglichen Ballspiele gespielt, an kühlen Sommerabenden unter den Ulmen im Frechette Park mit ihnen geboxt, auf Tanzparties der katholischen Kirche rumgehangen und gemeinsam mit ihnen in Colaflaschen abgefüllten Whisky getrunken. Er hatte mit ihnen in den engen Gossen die Kämpfe der Jugend durchgestanden, die immer noch wichtiger schienen als die des Erwachsenenalters, hatte für die älteren Männer Botengänge erledigt und miterlebt, wie die Töchter nach auswärts heirateten und nur für kurze Ferienaufenthalte und zu Begräbnissen nach Frogtown zurück kamen.

Sein jüngerer Bruder Francois ist Rechtsanwalt und hat reich geheiratet. Shade mag ihn nicht sonderlich. Und auch seinem älteren Bruder Tip gegenüber hegt er gemischte Gefühle. Tip ist Besitzer der Catfish Bar und pflegt Umgang mit Gangstern, Dieben und deren Freunden. So zählt auch der Auftraggeber eines von auswärts angereisten Möchtegern-Killers zu seinen Gästen.

Also: Welcome to Frogtown.

Der Hinterwäldler hat fettiges blondes Haar, ist auf dem linken Bizeps mit einem verwischten Kreuz tätowiert, taff wie ein Bauer und fieser als Rumpelstilzchen. Kurz: ein absoluter Schwachkopf, dumm genug, um abzudrücken, wenn wir´s wollen.

Doch es gibt schon einen Toten. Ein farbiger Lokalpolitiker ist in seinem Haus erschossen worden, und Detective Shade und sein Partner Blanchette haben damit einen Fall an den Hacken, der wie ein Riesenhaufen Scheiße zum Himmel stinkt. Es ist ein übles Spiel, was da auf höchster Ebene gespielt wird. Ein mit den Intrigen der Stadtoberen Vertrauter wie Shade kann es zwar durchschauen, es aber nicht ein für allemal beenden. Da ist sein Chef vor.

Den Dumpfbaddel von auswärts hingegen erwischt es voll. Nachdem er seinen Auftrag erwartungsgemäß dilettantisch durchgezogen hat, tappt er blindlings in den Sumpf: Er hatte das Gefühl, als hätte ihm jemand Kaffeesatz in seine Shorts geschüttelt, und sogar zwischen den Arschbacken scheuerte der Sand. Seine Zähne knirschten auf uraltem Moder, und seine Schuhe quietschten wie ein drittklassiger Geiger. Ein Stück weit rannte Jewel wie ein Wahnsinniger, knallte gegen Bäume, verfing sich mit den Stiefeln in Baumwurzeln, stolperte, stöhnte, platschte durch tümpelartige Pfützen und lachte, getrieben von einer hoffnungslosen Heiterkeit. Vielleicht war es das letzte Lachen seines Lebens, das wusste er. Aber dadurch wurde es auch nicht besser.

Under the Bright Lights, Auftakt der Bayou -rilogie, ist Daniel Woodrells literarisches Debüt. Der Roman ist 1986 erschienen, ein Jahr, bevor James Lee Burke mit seiner ebenfalls in den Bayous angesiedelten Dave Robicheaux-Serie beginnt. Der Krimikritiker Martin Compart schreibt, dass einige Rezensenten Woodrell dann „als eine Art James Lee Burke ohne Abitur“ bezeichnet haben. Woodrell soll darüber so wütend gewesen sein, dass er angeblich vier Jahre nichts mehr schrieb. Er wollte diese Leute nur einmal treffen „und ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln“. Wenn aber überhaupt kann er sich nur nach Erscheinen seines zweiten Rene Shade-Krimis für einige Zeit Schreibabstinenz auferlegt haben. Muscle for the Wing wird nämlich schon 1988 veröffentlicht und setzt die Geschichte des Südstaaten-Detective fort.

Under the Bright Lights, Auftakt der Bayou -rilogie, ist Daniel Woodrells literarisches Debüt. Der Roman ist 1986 erschienen, ein Jahr, bevor James Lee Burke mit seiner ebenfalls in den Bayous angesiedelten Dave Robicheaux-Serie beginnt. Der Krimikritiker Martin Compart schreibt, dass einige Rezensenten Woodrell dann „als eine Art James Lee Burke ohne Abitur“ bezeichnet haben. Woodrell soll darüber so wütend gewesen sein, dass er angeblich vier Jahre nichts mehr schrieb. Er wollte diese Leute nur einmal treffen „und ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln“. Wenn aber überhaupt kann er sich nur nach Erscheinen seines zweiten Rene Shade-Krimis für einige Zeit Schreibabstinenz auferlegt haben. Muscle for the Wing wird nämlich schon 1988 veröffentlicht und setzt die Geschichte des Südstaaten-Detective fort.

Woodrell verstärkt hier das Beziehungsgeflecht seiner Protagonisten, erzählt auch mehr von ihrer Geschichte, von ihrer Jugend in Frogtown. So muss Shade hören, dass er während seiner Zeit als Profiboxer nicht aufgrund seiner Qualifikation an einen Titelkampf gekommen ist. Einer der ganz großen kriminellen Bosse hat dafür gesorgt und mit Shades Niederlage eine fette Börse kassiert: Shade war noch nicht alt … aber auf einmal fühlte er sich wie ein seniler Esel, ein verkalkter Trottel, wie ein Mann, der frische cremige Butter nicht von Rindertalg unterscheiden konnte.

Nun hat es ausgerechnet dieser heimliche Herrscher über St. Bruno mit drei Ex-Knackis zu tun, die gierig und dumm sind und überhaupt alles durcheinander bringen. In ihrer grenzenlosen Blödheit haben sie sogar einen Cop umgelegt, und Shade wird als Kollege des Getöteten auf die schießwütige Gang angesetzt.

Woodrells Dramaturgie der Geschichte erinnert stark an einen Elmore Leonard in Bestform und sein grimmiger Humor an Chester Himes Romane mit „Coffin“ Ed Johnson und „Grave Digger“ Jones. Bis hin zum Showdown: Aus seinem Kitschtraum erwachend, wagte Leon einen tollkühnen Soloakt: Er warf sich nach vorn, packte Jadicks Knie und zerrte ihn zu Boden: Jadick knallte ihm die Pistole auf den Kopf und rollte von ihm weg. Dann schoss er dem Rockabilly in den Magen. Und Wanda reagierte trotz der Schmerzen im Bauch, stand auf und kippte die zischende Friteuse von der Anrichte und über Emil. Vor Schmerz ließ der Wingman beide Pistolen fallen. Er kreischte auf und verdrehte die Augen. Wanda stand stocksteif da und starrte auf den dampfenden Mann vor ihr und den angeschossenen Mann drüben auf dem Fußboden. Shade wusste, dass sein Augenblick gekommen war, erhob sich und schnappte sich die Pistole. Jadick stand unter Schock, er konnte nur noch ein monotones ‚Ahhh …‘ von sich geben. Eine Fettlache zischte auf und um seine Beine und Hände. Der Geruch von verbrannter Haut erfüllte den Raum. Shade setzte sich rittlings auf Jadicks Schultern und wischte sich das Blut aus den Augen. Er beugte sich über den liegenden Mann, den er nach offizieller Anweisung erschießen sollte, lud seine Pistole durch, legte die Mündung an Jadicks Stirn und …

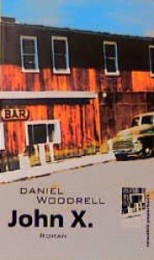

In beiden Shade-Romanen geht Woodrell von einer im Prinzip simplen Konstellation aus: Auf der einen Seite das Lousianastädtchen St. Bruno, in dem dank Hand in Hand gehender Mauscheleien und Korruption – natürlich auch bei der Polizei – alles glatt und locker läuft, und auf der anderen Seite irgendwelche dämlichen Arschlöcher, die nicht kapieren, dass man in einer von Gaunern regierten Stadt nicht noch mehr Abzocker braucht. Im letzten Band seiner Trilogie The ones you do aber ist es die Vergangenheit, die unheilvoll herein bricht. Shades Vater John X taucht in seiner alten Heimat auf, seine zehnjährige Tochter Etta im Schlepptau.

Eine zehnjährige Tochter! Das muss man erst mal sacken lassen.

Immerhin ist die alte Zocker weit über Sechzig, hat eine Säuferleber, knirschende und zitternde Knochen und wenn er länger als fünf Sekunden eine Billardkugel fixiert, füllen sich seine Augen mit Tränen. Er ist also praktisch im Arsch und hat sich zudem noch von Ettas Mutter siebenundvierzig Riesen klauen lassen, die er für ein echt üblen Typ sicher aufbewahren sollte. Und der bleibt ihm auf den Fersen, ist stinksauer: Ich greif in der Tat oftmals dem Lebensrad in die Speichen, wenn Geld auf dem Spiel steht.

Woodrell schaltet in diesem Roman erst einmal einen Gang runter, lässt sich viel Zeit damit, dem alten John X. Kontur zu geben: Fünfunddreißig Jahre zurück, er und Della, es war ’n Sommerfall, ’n Sommerknall, vielleicht auch noch ’n Stück in den Herbst rein, und dann noch einmal im Jahre drauf. Er hatte über Verdins Lebensmittelladen ein Liebesnest gehabt, ein winziges Zimmer mit einem Wandbett und einem Radio und einem Hintereingang von der Seitenstraße, eine Treppe hoch … Es war immer heiß, kein Ventilator, aber jede Menge Musik und schwitzig schlüpfrige Haut.

Woodrell schaltet in diesem Roman erst einmal einen Gang runter, lässt sich viel Zeit damit, dem alten John X. Kontur zu geben: Fünfunddreißig Jahre zurück, er und Della, es war ’n Sommerfall, ’n Sommerknall, vielleicht auch noch ’n Stück in den Herbst rein, und dann noch einmal im Jahre drauf. Er hatte über Verdins Lebensmittelladen ein Liebesnest gehabt, ein winziges Zimmer mit einem Wandbett und einem Radio und einem Hintereingang von der Seitenstraße, eine Treppe hoch … Es war immer heiß, kein Ventilator, aber jede Menge Musik und schwitzig schlüpfrige Haut.

Ein anderer Ton als bisher bei Woodrell, ein neuer Sound. Es gibt längere poetische Passagen, Gucklöcher auf eine Jugend in St. Bruno, eine tief eingeprägte Jugend in Frogtown. Und St. Bruno – das wird in diesem Vater-Sohn-Roman besonders deutlich – steht nicht allein für eine Stadt im südlichen Louisiana. Dieses vermeintlich verschlafene Kaff ist Sinnbild des gesamten Landes in seiner Pubertät und auch Gewalttätigkeit.

In vier Teile ist The ones you do gegliedert und es geht in ihnen fast ausschließlich um das Altern und die Rückkehr zu den Wurzeln: „Criminentlies (cry-men-ent-less)“, ein seltener Fluch; drückt Bewunderung, Ärger, Erstaunen und alles andere aus – „Sacken lassen“ –„Entscheidungen“ und „Que sera und so weiter“: John X. lehnte sich vom Fenster zurück, und als er sich umdrehte, blickte er in ein betrunkenes Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken. Zu seiner Bekümmerung stellte er fest, dass es sich um sein Gesicht handelte. Criminentlies, heute war sein kleiner Engel nicht da, um ihm den Whisky einzuschenken, und allein auf sich gestellt, hatte er es vermasselt.

Die Flucht vor dem bösartigen Pistolero endet tragisch. Daniel Woodrell ist nun mal nicht der Mann für Happy Ends jedwelcher Art. Nach der Bayou-Trilogie schreibt er seit nun schon zehn Jahren ausschließlich über die Menschen in den Ozarks, hart und kompromisslos, bedauerlicherweise aber ohne großen Verkaufserfolg.

Er ist ein Außenseiter, führt eine Randexistenz im Literaturbetrieb. Doch unterkriegen lässt er sich nicht: „Man muss für die Schriftstellerei alles geben, entweder schwimmen oder absaufen“, sagt er. Und er, Jahrgang 53, schwimmt. Er schwimmt weiter gegen den Strom. Und er lebt wieder in seiner alten Gegend:

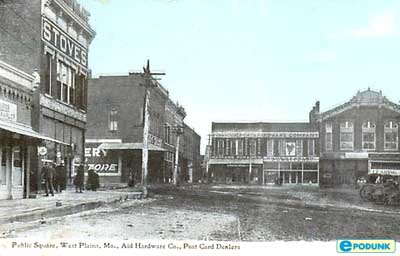

Zwanzig Meilen nördlich der Grenze zu Arkansas und mitten im Herzen der Ozarks … In dieser Stadt – in der ich geboren wurde und in der Mom und General Jo geboren wurden, und in der seit dem Bürgerkrieg unsere ganze Familie geboren wurde – hat sich nichts geändert. Am Town Square gibt es Läden, die Wal-Mart noch nicht kleingekriegt hat, und Parkbuchten um den ganzen Platz. Die Cafés im alten Stil existieren noch, wenigstens zwei davon; und ist man ein ortsansässiger Ozarker, scheint einen jeder hier vom Sehen zu kennen, wenn er nicht sogar deinen Namen weiß – Daniel Woodrell, West Plains.

Frank Göhre

Dieser Text ist entstanden für „I and I – Stories und Reportagen“ (Bielefeld: Pendragon Verlag 2012. 200 Seiten. 10,95 Euro), S. 161–171. Hier bei CULturMAG.

Im November folgt Woodrells seit Jahren vergriffene Bayou-Trilogie in überarbeiteter Übersetzung:

Daniel Woodrell: Im Süden. Mit einem Nachwort von Frank Göhre. Deutsch von Christine & Lothar Strüh, Adelheid Zöfel, Teja Schwaner. München: Heyne Verlag 2012. 656 Seiten. 10,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.