Das Fabeln der Robe

Das Fabeln der Robe

„Wer zu viele Bücher liest, tut Dinge, für die es keinen Anlass gibt.“ (G. Carofiglio, S. 60)

Schön wär‘ mal wieder ein guter Krimi, ein richtig packender und wenn möglich noch literarischer, dachte sich Stefan Linster, griff auf einige verheißungsvolle Kritiken hin zu G. Carofiglios neuestem Werk „In ihrer dunkelsten Stunde“ (dem vierten auf Deutsch) und musste sich doch sehr wundern.

Ein renommierter Strafverteidiger aus dem apulischen Bari wird gebeten, sich einer Vermisstensache anzunehmen und zu erkunden, ob tatsächlich sämtliche Spuren verfolgt, alle Verdächtigen überprüft und die Ermittlungen rigoros durchgeführt wurden. Monate zuvor nämlich ist eine scheinbar mustergültige junge Studentin aus gutsituiertem Hause nach einem Wochenende mit Freunden in den Trulli aus unerklärlichen Gründen spurlos verschwunden. Avvocato Guido Guerrieri übernimmt zunächst etwas widerwillig die Aufgabe, vor allem aus Mitgefühl für die völlig verzweifelten Eltern, findet aber zunehmend Gefallen an der Detektivarbeit und vermag schließlich durch geduldiges Hinterfragen, Intuition und einfühlsame Gespräche mit Freunden und Kommilitonen der Vermissten weit tiefer als Eltern und Carabinieri in deren geheimes, von Drogen bestimmtes Leben zu dringen, um den Fall letztlich aufzuklären.

Literarisch, ach …

Literarisch, ach …

G. Carofiglio war, sollte man nun wissen, viele Jahre Richter und Antimafia-Staatsanwalt sowie Berater der Antimafia-Kommission des italienischen Parlaments und ist mittlerweile Senator. Er gilt als herausragender Vertreter des „literarischen Krimis“, wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. mit dem Premio Bancallera oder dem Radio-Bremen-Krimipreis), und seine Bücher erfreuen sich guter Platzierungen auf den Bestsellerlisten.

Doch wieso, stellt sich mir die Frage, zumindest nach der Lektüre des vorliegenden Buches, das im Original übrigens so viel wie Vorläufige Vollkommenheiten (u. U. auch Abschlüsse) heißt! Denn genregerecht lesenswert sind bei dieser in jeder Hinsicht so zu nennenden Ich-Erzählung eigentlich nur Anfang und Ende, literarisch ist kaum etwas. Es sei denn, man hielte die ständigen, ostentativen Verweise und Zitate aus diversen Bereichen des künstlerischen Schaffens bereits für Literatur, Sätze wie „Das Wasser war gelblichgrün und funkelte wie Quecksilber“ (S. 11) für Stil, Statements, wonach sich „die Menschheit in Intelligente und Dummköpfe […] und in Faule und Aktive“ aufteile und die gefährlichste Spezies die der „unternehmungslustigen Dummköpfe“ sei (S. 104) für Erkenntnis; oder die Bespiegelungen des mutmaßlichen Alter Egos eines zweifellos belesenen Autors tatsächlich für Introspektionen. Natürlich ist Il Signor Avvocato ein versierter Vernehmer (schließlich hat ja sein Autor Fachbücher dazu verfasst), bisweilen von anwaltlichem Ekel geplagt, weil er ja des lieben Brotes willen auch ethisch bedenkliche Fälle annehmen muss, natürlich auch Mensch und Mann, wenn er sich von einer jungen Verdächtigen verführen lässt oder mit der unvermeidlichen ehrbaren Ex-Hure ganze Nächte bei philosophischem Erinnerungsaustausch und Zitaten-Pingpong verbringt – wobei die gesamte Filmgeschichte drankommt und besagte Prostituierte auch über Fromms „Revolution der Hoffnung“ zu parlieren weiß. Und wie es sich gehört, setzt er sich als Anwalt wie als Detektivneuling bisweilen auch ironisch mit den illustren Vorbildern aus Büchern und Filmen auseinander. Nichts Neues also unter der Sonne.

Ab und zu durchweht die inneren Monologe des erzählenden Mittvierzigers, seine aus dem Fall motivierten Abschweifungen in die eigene Vergangenheit ein Hauch von Melancholie, jedoch erfährt man letztlich wenig Grundlegendes über seine Jugend- und Studienjahre noch über die der heutigen Mittzwanziger des Romans. Auch der Kunstgriff des Autors, den Anwalt zum Amateurboxer zu machen, der sich während des Trainings mit seinem Sandsack (Mister Sandsack nickt bisweilen schaukelnd!) bespricht, wirkt letzten Endes so aufgesetzt und füllselverdächtig wie die von der Kritik gelobten Plaudereien aus dem juristischen Nähkästchen, wenn im Plot vermutlich reale Fälle und Verhandlungen verarbeitet werden.

Autsch!

Autsch!

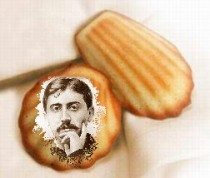

Den Rest aber gab mir Guerrieri Carofiglio zweifellos, als er – expressis verbis so herausgestellt – mithilfe seiner ureigenen „Madeleine“, eines „großen Hundes mit traurigen Augen, der [ihm] die Kehle zum Streicheln entgegenstreckt“, seine Kindheitserinnerungen als „geheimnisvolles Ganzes“ (S. 136) heraufbeschwört. Wo Kultur als bloßes Material betrachtet, wenn alles und jedes nur noch zum Metazitat herangezogen wird, versinkt man – auch mir sei nun derlei gestattet – wie zur Völlerei verdammt im Brei der Beliebigkeit.

Hätte Guerrieri Carofiglio den von ihm zitierten englischen Philosophen Alan Watts stärker verinnerlicht, welcher postuliert, „ein ehrlicher Mensch ist einer, der genau weiß, dass er ein Aufschneider ist und trotzdem ganz natürlich agiert“ (S. 152).

Eine kurze Frage am Rande: Was zum Henker der Dichtkunst haben in einem solchen Roman Begriffe wie Trulli von Dingenskirchen, Murgen-Teufel (der Protagonist fragt sich hier, zu welcher Rasse wohl ein Cane Corso gehöre), Lustmolch, „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“ zu suchen?

Stefan Linster

Gianrico Carofiglio: In ihrer dunkelsten Stunde. (Le perfezioni provvisorie). Roman. Deutsch von Viktoria von Schirach. München: Goldmann 2011. 288 Seiten. 17,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.