Der Mann, der die Gedächtnismaschine erfand

Der Mann, der die Gedächtnismaschine erfand

– Schon in der Schulzeit, schreibt der Dichter Ron Padgett über seinen Jugendfreund, habe Joe Brainard sämtliche Kunst-Preise abgeräumt, die es abzuräumen gab. Im Laufe eines nicht sehr langen Lebens – Brainard starb 1994 im Alter von 52 – schuf der Künstler Werke als Maler, Collagist, Illustrator, Bühnenbildner und Schriftsteller.

Nur wenige Jahre, nachdem er sein heimatliches Oklahoma für die Ostküste verlassen hatte, wurde ihm in New York eine Anerkennung als Künstler zuteil, die über 20 Jahre lang nicht nachließ. Eine Solo-Ausstellung jagte die nächste, Brainards Konzentration auf sein Schaffen, beflügelt von Amphetaminen, mündete in einer enormen Produktivität. Sein Können sei grenzenlos gewesen, so Padgett. Gerade deswegen habe Brainard für sich die Latte immer noch höher gelegt, bis sie schließlich so hoch lag, dass er sie selbst nicht mehr überwinden konnte.

„Ich erinnere mich an dünne Goldkettchen für die Knöchel.“

„Ich erinnere mich an die Gefahren, die Engelshaar in sich barg.“

„Ich erinnere mich an meine erste Zigarette. Es war eine Kent. Auf einem Hügel. In Tulsa, Oklahoma. Mit Ron Padgett.“

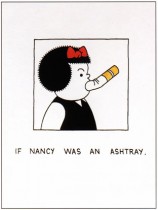

Blumenbilder und Madonnacollagen. Die Serie mit der Comic-Figur Nancy und Portraits. Miniaturen. Covers für Platten, Covers für Bücher. Bereits 1970 erschien der erste Teil von Brainards Memoiren – nur Text, keine Bilder – die Siri Huvstedt eine „Gedächtnismaschine“ nennt. Aus drei kleinen Büchern, „I remember“, „I remember more“ und „More I remember more“, entstand schließlich die einbändige (Auswahl-)Ausgabe „I remember“ von 1975.

„Ich erinnere mich an Grasflecken an den Knien.“

„Ich erinnere mich an meine ersten Erektionen. Ich dachte, ich hätte irgendeine schreckliche Krankheit.“

„Ich erinnere mich, wie ich das Papier von Strohhalmen pustete.“

„Ich bin völlig überwältigt von diesem Stück Prosa, an dem ich gerade schreibe. Ich fühle mich wie Gott, der die Bibel schreibt. Es ist, als würde ich nicht selbst schreiben, aber es würde wegen mir geschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass es jeden genauso betrifft wie mich. Das gefällt mir“, zitiert Paul Auster Brainard im Vorwort zu „Ich erinnere mich“. Auster schreibt seine Einleitung als Fan: Er wisse nicht, bekennt er, wie oft er „I remember“ gelesen habe. „In den letzten dreieinhalb Jahrzehnten bin ich immer wieder darauf zurückgekommen, insgesamt vielleicht acht Mal.“

„Ich erinnere mich an kleine rote Federn. Sie kamen, glaube ich, vom roten Kreuz.“

„Ich erinnere mich an dieses komische Gefühl, das man bei der Säuberung seines Nabels hat.“

„Ich erinnere mich, dass ich mir zu meinem fünften Geburtstag nur ein einschultriges schwarzes Abendkleid wünschte. Und bekam. Ich trug es zu meiner Geburtstagsparty.“

Nicht nur Auster nennt „I Remember„ „eins der wenigen wirklich originellen Bücher, die mir jemals untergekommen sind.“ Auch der Autor Edmund White spricht in seiner Brainard-Hommage „Saint Joe“ von dem Werk als „a completely original book“. 2001, anlässlich einer Brainard-Retrospektive, schreibt Brad Gooch in Artforum: „Ich erinnere mich an endlose Debatten unter uns jungen Dichtern darüber, was Brainard eigentlich antrieb… vor allem, als seine Haare silbergrau wurden, gab es eine Menge Vermutungen darüber, dass sein früher Rückzug mit einer Art Vergeistigung zu tun hatte. Dass er uns allen etwas beibringen wollte. Dass er ein Bodhisattva war, und nicht einfach ausgebrannt.“

Lehren finden sich in „Ich erinnere mich„ keine, es sei denn, man liest das ganze Unterfangen als eine friedfertige Lehre des Sehens (und Erlebens). Hier werden nicht die Maßgaben eines sittlichen Lebens ausgebreitet (wie in den „Selbstbetrachtungen„ von Marc Aurel), es geht auch nicht um die Müßigkeit von Erziehung (wie in „Die Erziehung des Henry Adams„ von Henry Adams). Und schon gar nicht wird, wie bei Proust, aus einem Madeleine und einer Tasse Tee der Film eines ganzen Lebens gesponnen. Brainard, könnte man sagen, belässt es beim Tee und seinem Äquivalent von Madeleines.

„Ich erinnere mich an Sassafras-Tee, Datteln und Rübchen.“

Das Verfahren von „Ich erinnere mich„ wurde oft kopiert, das Original nie erreicht, stellt Auster in seinem Vorwort fest. Tatsächlich fand das Prinzip dieser Gedächtnismaschine, so White in „Saint Joe“, schon bald Einzug in Schulunterricht und Schreib-Workshops, unter anderem durch Brainards Künstlerkollegen. Heute wissen die wenigsten, die im Schülertreff oder im Seniorenzentrum „I remember“-Kurse anbieten, dass sie sich damit auf den glücklichen Einfall eines erfolgreichen, später weitgehend vergessenen, schwulen Künstlers aus den 1970ern beziehen.

Als Memoire, dies nebenbei, ist das schmale Bändchen wohl allenfalls in dem Sinne zu sehen, in dem auch Cornells Schachtelkunst – die Brainard liebte – „Memoiren“ sind: bildhafte Zeitdokumente, sorgsam geortete Gedächtnissplitter, Privatgegenstände, die für jedermann zugänglich sind.

„Ich erinnere mich an die Worte „kurz nach“, wenn man nach der Zeit gefragt wurde und keine Uhr hatte.“

Originalität – egal in welcher Sparte – ist selten in der Kunst. Noch seltener ist der erfolgreiche Künstler, der sich radikal vom eigenen Werk ab- und anderen Dingen zuwendet. Brainard habe viel gelesen nach seinem Rückzug, schreibt Padgett, er habe Ausstellungen besucht und sei ins Kino gegangen und habe ein Leben geführt, das geprägt war von der Großzügigkeit, dem Vergnügen und dem einwandfreien Geschmack, das seine Kunst auszeichnet. „In gewissem Sinne wurde er selbst zu seiner Kunst.“

„Ich erinnere mich an die Zeit, bevor es grünes Spülmittel gab.“

„Ich erinnere mich, dass mir zweimal Vogelscheiße auf den Kopf fiel.“

„Ich erinnere mich an Hula-Hoop-Reifen.“

Der kleine Text, den Padgett über Brainard geschrieben hat, findet sich auf einer Art Memorial-Website zum Künstler, für die Padgett verantwortlich zeichnet. Die Website ergänzt, gerade auch als Einstieg in Brainards bildnerisches Werk, das Buch „Ich erinnere mich“, dessen schiere Seltsamkeit neugierig macht auf den Mann hinter den Erinnerungen – den Mann, der diese „Gedächtnismaschine“ erfand. Schaut hin, sagt diese Maschine, nehmt teil: Die Grenzen zwischen uns sind fließend.

Und die Abkehr von dem originären „Ich“, das sich im Kunstschaffen äußern will? Folgt man Padgetts Ausführungen (die White, mit anderen Stimmen, in „Saint Joe“ aufnimmt), war darin nicht mehr als der Schritt zu einer noch größeren, allumfassenden Durchlässigkeit zu sehen.

„Er erreichte ein lebenslängliches Ziel“, erklärt Padgett. „Er hatte Freunde … die ihn nicht nur bewunderten, sondern auch liebten, und die, als er 1994 an einer Lungenentzündung starb, die eine Folge seiner Aidserkrankung war, noch immer der Ansicht sind, dass etwas unfassbar Süßes und Strahlendes die Welt verlassen hat.“

Brigitte Helbling

Joe Brainard: Ich erinnere mich. Übersetzt von Uta Goridis. Mit einem Vorwort von Paul Auster. Zürich: Walde & Graf 2011. 208 Seiten. 14 Euro 95. Zur Webseite über Joe Brainard, Edmund White: Saint Joe, zur Verlagshomepage.