Die Mutter der Gangster-Dialoge

Die Mutter der Gangster-Dialoge

– George V. Higgins’ „Die Freunde von Eddie Coyle“ von 1971. Ein Klassiker-Check von Alf Mayer.

Dieser Satz ist einer der berühmtesten Romananfänge der Kriminalliteratur: „Jackie Brown war sechsundzwanzig und verzog keine Miene, als er sagte, er könne ein paar Waffen besorgen.“ Wie ein Blitz traf dieser Einstieg damals vor über 40 Jahren einen im letzten Jahr als Altmeister zu Grabe getragenen Autor. Als sein Buch, für das es sich zu sterben lohne, benannte der große Elmore Leonard (hier unser Nachruf) die 1971 im New Yorker Verlag Alfred A. Knopf erschienene Gangstergeschichte „The Friends of Eddie Coyle“ von George V. Higgins. Die dreieinhalb Seiten Begründung sind nachzulesen in „Books to Die For. The World’s Greatest Mystery Writers on the World’s Greatest Mystery Novels“ (2012, Atria/Simon & Schuster). Elmore Leonard erzählt darin, wie sein Agent, die Hollywood-Größe H. N. Swanson, ihn anrief und auf das Buch aufmerksam machte: „This is your kind of stuff, kiddo, run out and get it before you write another word.“ Swanson hatte F. Scott Fitzgerald, Raymond Chandler und James M. Cain repräsentiert, Elmore hörte auf ihn – und las. Es war eine Offenbarung. So also macht man das, wurde ihm da klar.

„I did what I was told, bought the book, opened to the first page, and read: „Jackie Brown at twenty-six, with no expression on his face, said that he could get some guns.“ I finished the book in one sitting and felt as if I’d been set free. So this is how you do it.“

George V. Higgins (© Jerry Bauer/Kunstmann Verlag)

Der Roman, der die Regeln des Genres änderte

Zwei Jahre nach Mario Puzos opernhaft-glamourösem „Paten“ blätterte sich hier ein schäbig-schmutziges, ganz und gar unspektakuläres Drama auf und revolutionierte 1971 die Erzählweise des Kriminalromans. Da sah und vor allem da hörte einer genau hin, erzählte zu 90 Prozent in Dialogen, in Alltags- und Umgangssprache, (damals) schockierend direkt und drastisch. Lustig, komisch, bedrohlich, verführerisch und überraschend, ein Fest der direkten Rede und der Sprache an sich, mehr Sittenroman als Thriller, dabei knallhart und ohne ein Gramm erzählerischem Fett. Schüsse fallen kaum in „Eddie Coyle“, die Gewalt geht von den Worten aus. Dieser Roman ist die Mutter aller Gangster-Dialoge. Nicht dass sich nicht auch Hammett die Sprache der Gosse etwa schon in „Blutige Ernte“ (1929) zueigen machte, dass Ben Hecht großartige Filmdialoge schrieb („Scarface“, 1932) oder John O’Hara, den Higgins explizit bewunderte, mit Dialogführung glänzte.

„Die Freunde von Eddie Coyle“, im gleichen Jahr erschienen wie Ted Lewis britischer Klassiker „Jack’s Return Home“ (nach dem Filmerfolg umbenannt in „Get Garter“), ist eine Inkunabel der Kriminalliteratur, ein archimedischer Punkt. Dennis Lehane nannte den Roman 2010 „the game changing crime novel of the last fifty years”.

Freunde? Keiner traut hier dem anderen

Freunde? Keiner traut hier dem anderen

Kapitel 6 gab es zuerst, es erschien mit dem Titel „Dillon explained that he was frightened“ im Herbst 1970 als Kurzgeschichte in der „North American Review“. Der Titel entspricht dem ersten Satz: „Dillon erklärte, er habe Angst. ‚Sonst würde ich dir helfen, verstehst du?‘“ Kapitel 7 schildert dann auf 12 Seiten einen Bankraub, der so trocken erzählt ist, dass Peter Yates ihn dann an den Anfang seiner kongenialen Verfilmung von 1973 setzte (dazu weiter unten mehr). Dillon ist einer jener „Freunde“ – das Wort in der Wolfsgesellschaft der Bostoner amerikanisch-irischen Unterwelt ein klarer Euphemismus –, von denen der Waffenschieber Eddie „Fingers“ Coyle einen ans Messer liefern muss, um nicht selbst im Knast zu landen. Warum er den Beinamen Fingers trägt, erfahren wir gleich auf den ersten Seiten.

Es ist eine Knastgeschichte, die beim Erzählen den lakonischen Professionalismus klar macht, mit dem die Protagonisten des Romans bei ihrer Sache sind. Jeder von ihnen hat seine Agenda, jeder will nichts als Hauptsache überleben. Sie treffen sich und reden und drohen und schmeicheln in Cafes, Kneipen und Bars, die dem Wort „gewöhnlich“ neue Anschauung geben. Es gibt keine Helden, keine Romantik, keine Shakespearsche Größe, keinen noblen Gangster, nur urbanen Darwinismus, Mittelmaß und schmuddelige Normalität, low-end Gangster und hood speak – das war die Herausforderung, die Higgins erzählerisch meisterte.

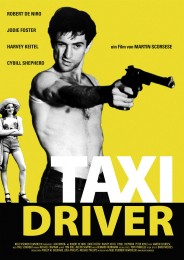

Quentin Tarantinos quasselnde Gangster haben ihren Ursprung bei „Eddie Coyle“, der Meister des Abkupferns hat sich aus diesem Roman auch die schmuggelnde Stewardess und den Namen Jackie Brown geholt, das aber nebenbei. Auch ein David Simon und „The Wire“ wären ohne George V. Higgins nicht denkbar oder ein David Mamet. Der Waffenhändler Easy Andy (Steven Prince), mit dem sich Travis Bickle in Martin Scorseses „Taxi Driver“ (1976) im Hotelzimmer trifft, ist dem ersten „Eddie Coyle“-Kapitel entsprungen: „Die Leute sind ganz verrückt nach Knarren …“

Quentin Tarantinos quasselnde Gangster haben ihren Ursprung bei „Eddie Coyle“, der Meister des Abkupferns hat sich aus diesem Roman auch die schmuggelnde Stewardess und den Namen Jackie Brown geholt, das aber nebenbei. Auch ein David Simon und „The Wire“ wären ohne George V. Higgins nicht denkbar oder ein David Mamet. Der Waffenhändler Easy Andy (Steven Prince), mit dem sich Travis Bickle in Martin Scorseses „Taxi Driver“ (1976) im Hotelzimmer trifft, ist dem ersten „Eddie Coyle“-Kapitel entsprungen: „Die Leute sind ganz verrückt nach Knarren …“

Norman Mailer fasst es nicht

Von George V. Higgins lernte Elmore Leonard, „wie man ohne zu fackeln oder Zeit zu verlieren, einfach in eine Szene geht und sich nicht damit aufhält, die Umstände und die Personen vorab zu beschreiben oder gar, wie sie aussehen. Wie man den Leser ohne Umschweife sofort an der Kehle packt. Und ich realisierte auch, dass Kriminelle wie ganz gewöhnliche Menschen sind, mit ziemlich den gleichen Anliegen wie wir alle.“

George V. Higgins lernte all das auf eigene Faust. Er studierte Englisch am jesuitischen Boston College, ging nach Stanford, „um das Schreiben zu lernen“. Das aber, „kann man nicht lernen“, wurde der spätere Literaturprofessor, der creative writing lehrte und das ein wenig zu wortreiche „On Writing“ verfasste, nicht müde zu betonen. Nach Stanford textete er Anzeigen für Chevrolet („ohne etwas übers Schreiben zu lernen“), wurde ein „rewrite man“, ein Redigierer, bei Associated Press („ein Schritt in die richtige Richtung, ein wenig wie stubenrein werden“), ging ans Boston College zurück und machte einen Juraabschluss, bekam einen Job als Stellvertretender Staatsanwalt und liebte es. Liebte auch all die Charaktere, auf die er dabei traf. Vierzehn unveröffentlichte und von ihm vernichtete Romane aber brauchte es, bis „Eddie Coyle“ einen Verleger fand. Ross Macdonald und Norman Mailer steuerten blurbs bei. „It will be remembered long after the year is over, as marking the debut of a fine original talent“, meinte Macdonald. Mailer wollte es nicht fassen, dass der Roman von einem Gesetzeshüter stammte: „What I can’t get over is that so good a first novel was written by the fuzz.“

George V. Higgins lernte all das auf eigene Faust. Er studierte Englisch am jesuitischen Boston College, ging nach Stanford, „um das Schreiben zu lernen“. Das aber, „kann man nicht lernen“, wurde der spätere Literaturprofessor, der creative writing lehrte und das ein wenig zu wortreiche „On Writing“ verfasste, nicht müde zu betonen. Nach Stanford textete er Anzeigen für Chevrolet („ohne etwas übers Schreiben zu lernen“), wurde ein „rewrite man“, ein Redigierer, bei Associated Press („ein Schritt in die richtige Richtung, ein wenig wie stubenrein werden“), ging ans Boston College zurück und machte einen Juraabschluss, bekam einen Job als Stellvertretender Staatsanwalt und liebte es. Liebte auch all die Charaktere, auf die er dabei traf. Vierzehn unveröffentlichte und von ihm vernichtete Romane aber brauchte es, bis „Eddie Coyle“ einen Verleger fand. Ross Macdonald und Norman Mailer steuerten blurbs bei. „It will be remembered long after the year is over, as marking the debut of a fine original talent“, meinte Macdonald. Mailer wollte es nicht fassen, dass der Roman von einem Gesetzeshüter stammte: „What I can’t get over is that so good a first novel was written by the fuzz.“

Elmore Leonard, der vor „Eddie Coyle“ ein Western-Autor gewesen war, bekräftigte 2012 noch einmal sein Urteil: „It doesn’t get any better than Eddie Coyle, which is a blessing and a curse. You know you’re reading the best, but you also want to top it.“

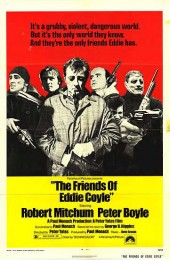

Robert Mitchum ist Eddie Coyle: „The Last Celluloid Desperado“

Eddie Coyle hat ein Gesicht – es ist das von Robert Mitchum, in einer seiner allerbesten Rollen, 1973 vom Engländer Peter Yates inszeniert. Gut eine Hälfte des Films lang ist er im Bild, damals 56 Jahre alt und vom wilden Leben gezeichnet, aber niemals, nicht für eine einzige Sekunde, spielen er oder der Regisseur die „Star-Karte“, gibt es einen jener berühmt-berüchtigten Mitchum-Momente, kein Augenzwinkern, Augenlid-Senken, Über- oder Unterspielen. „Die Leute sagen, ich hätte einen interessanten Gang. Zur Hölle, ich versuche einfach, meinen Bauch einzuziehen.“ Mitchum ist einfach einer von einem Dutzend unaufgeregt normaler großartiger Akteure – ich persönlich liebe neben ihm auch Peter Boyle in diesem Film. Keinen einzigen Fausthieb und gerade zwei tödliche Schüsse gibt es in diesem scheinbar kunstlosen Werk, und doch hinterlässt es einen weit grimmigeren Eindruck von Dog-Eat-Dog-Realität als viele der blutrüstigen Filme in seinem Gefolge, Tarantino nochmals hier auf die Strafbank gesetzt.

Peter Yates, der 1968 in „Bullitt“ gezeigt hatte, dass er auch Verfolgungsjagden kann, hält die Kamera ruhig und statisch. Ihr Blick beobachtet ruhig und beiläufig, Dave Grusins Filmmusik und manche der Hemden sind da deutlich bewegter. Mitchum war es ein Anliegen, sich mit Bostoner Gangstern zu treffen, den Roman schätzte er sehr: „I think that work like his is necessary for people to understand something about the humors of the criminal mentality.“ Den Film gibt es mit schönem Bonusmaterial in der Criterion Collection, das 48-seitige Booklet enthält das vielleicht beste Mitchum-Porträt, verfasst vom New-Journalism-Autor Grover Lewis, abgedruckt im März 1973 im „Rolling Stone“, der Titel: „The Last Celluloid Desperado“.

Peter Yates, der 1968 in „Bullitt“ gezeigt hatte, dass er auch Verfolgungsjagden kann, hält die Kamera ruhig und statisch. Ihr Blick beobachtet ruhig und beiläufig, Dave Grusins Filmmusik und manche der Hemden sind da deutlich bewegter. Mitchum war es ein Anliegen, sich mit Bostoner Gangstern zu treffen, den Roman schätzte er sehr: „I think that work like his is necessary for people to understand something about the humors of the criminal mentality.“ Den Film gibt es mit schönem Bonusmaterial in der Criterion Collection, das 48-seitige Booklet enthält das vielleicht beste Mitchum-Porträt, verfasst vom New-Journalism-Autor Grover Lewis, abgedruckt im März 1973 im „Rolling Stone“, der Titel: „The Last Celluloid Desperado“.

Dass „Die Freunde von Eddie Coyle“ jetzt in einer achtbar sorgfältigen neuen Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei Kunstmann erschienen sind, hat sich vermutlich auch Brad Pitt mit zu verdanken. „Ich töte lieber sanft“ war die Vorlage für Andrew Dominiks Film „Killing Them Softly“ von 2012. Der Film ging ziemlich unter, aber ein wichtiger Autor wurde uns so wieder zugänglich. Der beste Satz von Brad Pitt in der Adaption von „Cogan’s Trade“: „I don’t know you“, sagt der todgeweihte Frankie zu dem Profikiller Jackie Cogan. „Very few guys know me“, antwortet Brad Pitt melancholisch-kalt, ganz der Tod in einer kalten Gasse.

George V. Higggins über das Schreiben

Zuhauf harte Wahrheiten ohne Umschweife enthält Higgins’ 1990 publiziertes Buch „On Writing. Advice für Those Who Write to Publish (Or Would Like to)“, etwa:

„Writing is a hard game. No one asked you to start. No one will notice if you stop.”

„The secret remains that there is no secret. The way to determine whether you have talent is to rummage through your files to see if you have written anything; if you have, and quite a lot, then the chances are you have the talent to write more.“

Oder: „If you do not seek to publish what you have written, then you are not a writer and you never will be.“

Über seine Liebe zu Dialogen heißt es dort:

„Many of my critics seem to feel that they have to say, or strongly imply, that my gift for dialog is all I have; or that writing dialog is not the most important attribute a novelist can have . . . A man or woman who does not write good dialog is not a first-rate writer. I do not believe that a writer who neglects or has not learned to write good dialog can be depended on for accuracy in his understanding of character and in his creation of characters. Therefore to dismiss good dialog so lightly is evidence of a critic’s incomplete understanding of what constitutes a good novel“

„I have been told often enough that I write the best dialog … that is being written … Well it is not the most essential part of an author’s equipment. The basic, indispensable attribute of a novelist is the understanding of character and the ability to create characters. But I discovered when I was very young, before I was in my teens, that nothing could so quickly cast doubt on, an even destroy, an author’s characters as bad dialog. If the people did not talk right, they where not real people…“

Und über seine Geschichten:

„I don’t know how my stories are going to come out. I build them the way I used to build a trial, a criminal trial. The witnesses come along, and each recites what portion of reality he knows about: what he happened to observe, what he happened to do, what he happened to hear. I don’t change their testimony, as it were. At the end of a book, or at the end of a trial, either one, you then call upon the jury to reach its own moral decision, its own ethical judgments about the way the characters have behaved… I give them all the evidence I know about, all the evidence I’ve ‘heard’ or ‘seen’ and present it on the page and let the reader decide what the morality was. I don’t want to make any judgments for the reader. That’s the reader’s job.“

PS: Eine kleine Etüde in Sachen Übersetzung, jener berühmte erste Satz: „Jackie Brown, at twenty-six, with no expression on his face, said that he could get some guns.“ Die erste deutsche Ausgabe erschien 1975 als „Hübscher Abend bis jetzt“ bei Hoffmann und Campe und dann 1976 als Taschenbuch bei Goldmann, die Übersetzung von Ben Witter lautete: „Jackie Brown, sechsundzwanzig, sagte ohne Ausdruck im Gesicht, dass er ein paar Schnellfeuergewehre besorgen könne.“ 1989 gab es eine von Jürgen Langowski übersetzte Neuausgabe bei Goldmann unter dem Titel „Die Freunde von Eddie Coyle.“ Der Satz hieß nun: „Jackie Brown, sechsundzwanzig und ohne eine Regung im Gesicht, sagte, dass er ein paar Kanonen besorgen könne.“

PS: Eine kleine Etüde in Sachen Übersetzung, jener berühmte erste Satz: „Jackie Brown, at twenty-six, with no expression on his face, said that he could get some guns.“ Die erste deutsche Ausgabe erschien 1975 als „Hübscher Abend bis jetzt“ bei Hoffmann und Campe und dann 1976 als Taschenbuch bei Goldmann, die Übersetzung von Ben Witter lautete: „Jackie Brown, sechsundzwanzig, sagte ohne Ausdruck im Gesicht, dass er ein paar Schnellfeuergewehre besorgen könne.“ 1989 gab es eine von Jürgen Langowski übersetzte Neuausgabe bei Goldmann unter dem Titel „Die Freunde von Eddie Coyle.“ Der Satz hieß nun: „Jackie Brown, sechsundzwanzig und ohne eine Regung im Gesicht, sagte, dass er ein paar Kanonen besorgen könne.“

2014 nun mit Dirk van Gunsteren sind wir bei: „Jackie Brown war sechsundzwanzig und verzog keine Miene, als er sagte, er könne ein paar Waffen besorgen.“

PPS. Durchaus mit Doppelsinn betitelte Higgins seine Abrechnung mit einem korrupten US-Präsidenten „The Friends of Richard Nixon“ (1975). Gerichtsprotokolle, Kongressanhörungen, O-Töne und ironisierte Erzählformen aus Puzos „Der Pate“ und Coppolas Verfilmung montiert Higgins zu einer heftigen Suada. „To those bereaved by the works of murders; to those raped, robbed, mugged, dispirited by the loss of their possessions, or enraged by the violation of their children, or unalterably convinced that untrammeled traffic in dirty books, pictures and films will certainly proliferate rapists and child molesters: to that vast popular majority which fears that legal cession of a monopoly on the use of force, to the government, under the social contract, is not in fact a matter of unanimous consent, too – sedulous attention to the rights of those accused is not a welcome course of conduct.“

Alf Mayer

George V. Higgins: Die Freunde von Eddie Coyle (The Friends of Eddie Coyle, 1971). Roman. Deutsch von Dirk van Gunsteren. München: Verlag Antje Kunstmann 2104. 190 Seiten. 14,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.