Mysteries und Mysterien

Mysteries und Mysterien

– Blendwerk, Tricks, Zauberei und Kriminalliteratur haben viel miteinander zu tun. Sehr viel sogar. Friedemann Sprenger hat sich wohlgemut durchs einschlägige Material gewühlt.

Die Crux mit den riesigen, kiloschweren Prachtbänden des Taschen Verlages ist zugegebenermaßen eine Luxus-Crux: Man versinkt darin, schaut sich Bilder an, macht sich Notizen, findet. Das reicht noch nicht, man macht zwei Wochen später weiter, das gleiche Spiel, viel zu viel Material, man will nichts übersehen und so weiter. Dann ist plötzlich ein Jahr um, und der Tomus ist immer noch nicht erschöpfend behandelt. Okay, dann muss Ockhams Razor ran und die Angelegenheit bis auf die Essenz eingedampft werden.

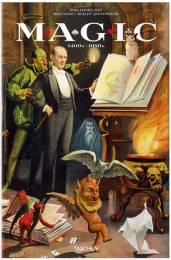

Für die Geschichte der Bühnenzauberkunst vom 15. bis zum 20. Jahrhundert unter dem Titel „Magic“ hat sich die Herausgeberin Noel Daniel drei Praktiker geholt: Mike Caveney, Ricky Jay und Jim Steinmeyer sind für das Bildmaterial, das Knowhow und den enormen Fundus an Wissen zuständig, die „Magic“ zu einem schier unerschöpflichen Thesaurus machen – und sie sind alle drei ausübende Taschenspieler und Zauberkünstler. Das erdet die Angelegenheit und bewahrt vor allerlei hochfliegenden Exegesen. Die begleitenden Kapitel und die Unzahl von Bildlegenden sind faktenreich, klar, sachlich und informativ. Epochen, Künstler, Trends, die Entwicklung der Shows und Events, die geschichtlichen Hintergründe, Querverweise zu anderen Künsten etc. – alles für das pp Publikum verfügbar und bestens aufgearbeitet. So gut und opulent, dass wir uns an dieser Stelle auch Nacherzählung und name dropping sparen können, ja, müssen.

Bilder & Poster und was sie uns sagen …

Bilder & Poster und was sie uns sagen …

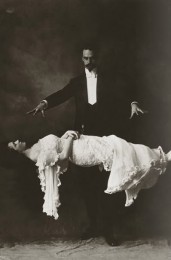

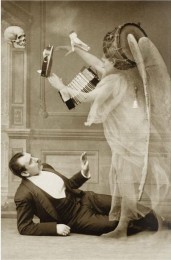

Die Zauberkunst selbst ist keine Kunst, die man in Büchern bannen kann – und natürlich liefert auch unser Band keine Anleitungen für Zaubertricks, sondern dokumentiert diese flüchtige, rein performative Kunst in ihren Manifestationen – Flyern, Plakaten, Werbung, Eintrittskarten und – in späteren Zeiten – Fotos, Porträts und ganz seltenen Schnappschüssen.

Betrachtet man die meisten dieser Bild-Darstellungen, all die enthaupteten Körper, die zersägten Jungfrauen, die mit allerlei Stichwerkzeugen multipel penetrierten Damen, die in Ketten gelegten, in Truhen gesperrte, an Galgen gehängte, verbrannte und in Fässern versenkten Entfesselungskünstler, all die Grusel- und Horroreffekte – dann ist klar, dass wir uns in den Imaginations- und Vorstellungswelten der gesamten Populären Kultur bewegen, die nach allen Seiten hin in alle „Genres“ reichen.

Mysterien und „Mysteries“ hängen zusammen, so wie der Dresscode (Abendanzug, Tuxedo, steife Hemdbrust, auf jeden Fall „formell“) von Zauberkünstlern dem der eleganten, weltmännischen Vampire à la Bela Lugosi oder Christopher Lee entspricht. Oder die wie die wallenden Gewänder eines Chung Ling Soo (so der Künstlername von William Elsworth Robinson, der tatsächlich in Folge einer schiefgelaufenen Nummer zu Tode kam) prächtig mit denen des Erzschurken Fu-Manchu (eine Erfindung von Sax Rohmer) korrespondierte, bevor der ursprünglich kriminalliterarische Fu-Manchu selbst zum Magier umgewidmet verwirrende Auftritte hatte; über ein Copyright an Kunstfiguren war damals noch nicht mal zu verhandeln. Und es sind auch die anderen Eigenschaften der populärkulturellen Vampire, die sie mit dieser Sorte Magiern teilen – sie verwandeln sich, sie verschwinden, sie entkommen aus verschlossenen Räumen, als ob sie nicht nur Illusionisten wären, sondern Figuren von Israel Zangwill, John Dickson Carr oder Edmund Crispin.

Wo Kriminalliteratur herkommt

Wo Kriminalliteratur herkommt

Die frühe Kriminalliteratur und ihre bis heute wirksamen Vektoren hat ihre Minen & Quellen keinesfalls in irgendwelchen Sozialschmonzetten aus den hinteren Reihen des international eh nicht gerade allzu konkurrenzfähigen deutschen „realistischen“ 19. Jahrhunderts, sondern in Vaudeville, Grand Guignol, Zaubershow, Kintopp und Varieté. Verwandlungskünstler wie Fantômas, Gentleman-Diebe wie Arsène Lupin tanzen auf den Schnittstellen von Seriosität und Volksbelustigung. Dada und Surrealismus von Walter Serner bis Marcel Duhamel gehören in diesen Zusammenhang, Eugène Sue und die Dreigroschenoper sowieso.

Die Befreiungskünstler, allen voran der große Harry Houdini, dem Walter Satterthwait mit „Eskapaden“ 1995 einen großartigen Kriminalroman auf den Leib geschrieben hat, spielen mit den realen Ängsten der (durchaus auch sozial) Eingeschlossenen und Weggesperrten – sie feiern den Dumas´schen Graf von Monte Christo und legen Spuren bis zu den Ausbrecher-Figuren unserer Tage, im Grunde bis Elmore Leonards freundlichem Schurken Jack Foley.

Moralische Äquilibristen

Moralische Äquilibristen

Die Gedankenleser und Kartenkünstler, die ausgekochten Psychologen unter den Magiern, die mit den Spielergestalten eines Tom Kakonis viel zu tun haben, mit den Menschenkennern wie Lawrence Blocks Killer Keller oder Lee Childs Jack Reacher, auch sie mäandern fröhlich zwischen den Genres. Die furchteinflößenden großen Geheimnisvollen der Zaubergilde mit ihren Gesichtsmasken und Verkleidungen haben ihre Echos in den Superhelden der Comics; die unzähligen und blitzschnell angenommenen und wieder abgelegten Identitäten und die hohe Kunst der Manipulation finden wir bei den Erzschurken vom Schlage des Dr. Mabuse & Co. Man kann auch durchaus behaupten, dass die Indische-Seil-Tricks, die hohe Kunst der Ablenkung, der systematischen Wahrnehmungsverwirrung und andere Fähigkeiten des Gewerbes in den moralischen Äquilibristen wie Arti Wu und Quincy Durand in den Romanen von Ross Thomas wiederkehren.

In den hunderten, vermutlichen tausenden von Illustrationen in „Magic“ treffen wir sie alle. Dazu Vamps und gefesselte Frauen, alles, was das Herz der Bondage-Fans erfreut und andere Fetischisten jeder Couleur werden bestens bedient.

In der Zauberkunst ist alles zu haben. Bis auf eines: Authentizität. Die hat da, wie in großen Bereichen von Fiktion und auch in großen Bereichen der Wirklichkeit, nichts zu suchen. Das ist der „realistische“ Kern der Magie, ihr Sitz im Leben.

„Magic“ und seine enorme Materialfülle plus der großartige und wundersame Schauwert des zigkiloschweren Monsterbandes zeigt eben auch, wie unsinnig es ist, die Manifestationen der Populären Künste nach Gattung getrennt zu bedenken und zu betrachten. Eine von den intermedialen Kontexten freie Geschichte der Zauberkunst bliebe ein Torso für Spezialisten, so wie eine reine Literaturgeschichte der Crime Fiction völliger Unfug wäre.

„Magic“ gehört, so absurd sich das angesichts des Preises und des puren Umfanges des Buches anhört, in jede Handbibliothek von Leuten, die sich mit „Genre“ und anderen Manifestationen populärer Kunst befassen.

Friedemann Sprenger

Noel Daniel (ed) mit Mike Caveney, Jim Steinmeyer, Ricky Jay : Magic, 1400s–1950s (dreisprachige Fassung). Deutsch von Holger Wölfle. Köln: Taschen Verlag 2009. 650 Seiten. 150.00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

Fotos: Taschen Verlag