Der Volksheld als Medienfigur

Der Volksheld als Medienfigur

– von Georg Seeßlen.

Das ist schon immer seine Stärke gewesen, wie Georg Seeßlen die Populärkultur und ihre Bilder, Mythen, Verbiegungen, Träume und Versprechungen zu analysieren und verknüpfen versteht. Gäbe es jemanden, der ihn noch nie gelesen hat, wäre dieses schmale, pralle Buch eine idealtypische Empfehlung. 140 Seiten lesbare, erkenntnisreiche Lektüre – viel mehr muss man über Trump nicht sagen und nicht wissen. (Natürlich doch, wir empfehlen auch ausdrücklich our own Thomas Adcock nebenan.)

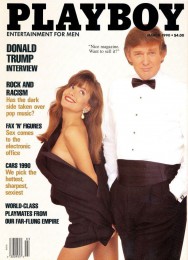

Georg Seeßlen analysiert in seinem neuen, aktuellen Buch Donald Trump als Produkt der Kulturindustrie. Das »Modell Trump« ist ihm Beispiel und Menetekel für den Zusammenhang populistischer Politik und medialer Vor-Bilder. Er zeigt den Inszenierungscharakter in Trumps Auftritten, die irrealen, emotionalen Verabredungen zwischen ihm und seinen Wählern, kurzum: den Popstar im Politiker. Populismus als politische Bewegung hat für Georg Seeßlen eine Wurzel in der Beziehung zu einem bestimmten Begriff von Volk.

Populismus hat aber auch eine Wurzel in der populären Kultur, im Medienkonsum und in den Strategien des Showbusiness. Sein kluges Buch beschreibt, was geschieht, wenn die Medienträume und -albträume zu realer Macht werden und wie sich mediale Pop-Träume und populistische Politik zueinander verhalten. Wir lassen Sie hier in die Kapitel „Der Volksheld und das Establishment“ und „Der Selfmademan und seine Welt“ hineinlesen (AM).

Donald Trump als zeitgemäße Variation des Volkshelden hat gewonnen, nicht obwohl, sondern weil er gegen Vernunft, Moral und Geschmack antrat. Gegen das Establishment, gegen einen Pakt von Kapital und Liberalismus. Und natürlich ist es zweitrangig, dass auch das Establishment dieses ist: partly truth and partly fiction. (Auch wir, links, demokratisch, kritisch, kurz, die verwirrten Kinder des Diskurses, hatten ja durchaus Gründe, dem Establishment das Recht abzusprechen, einfach immer so weiterzumachen.) Drei Modelle sind es, die alle Volkshelden-Legenden grundieren.

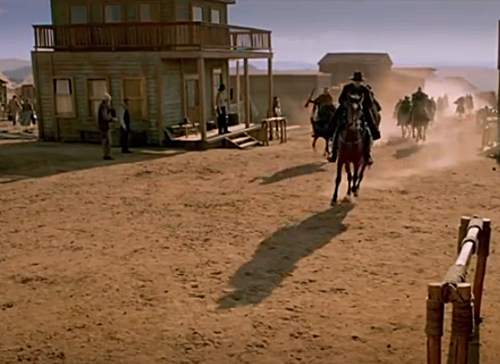

Erstens: Der Aufstand des »einfachen« »Volkes« mit seinem »natürlichen« Empfinden von Gerechtigkeit und Solidarität gegen eine »Elite«, die sich immer weiter von »unseren« Interessen und Empfindungen entfernt. Die sich verfeinert und abschottet, weil sie nicht nur ökonomisch und politisch, sondern auch kulturell funktioniert. (Nur nebenbei: Schauen wir uns alte Volkshelden-Filme an, mit Zorro, Maciste oder Django, dann stehen die »effeminierten«, die »tuntigen« Gecken immer auf der Seite des Establishments; Homophobie und Anti-Establishment verschmelzen in diesen Denunziationsbildern.)

Zweitens: Der Aufstand des ländlichen, konservativen, »religiösen« Landes gegen die urbanen, progressistischen, »sündigen« Zentren. Volkshelden kommen gern »aus der Vergangenheit« und von irgendwelchen Ursprüngen her. Und schließlich, drittens, der Aufstand der alten Werte, der alten Legitimationen, der alten Sitten gegen einen Fortschritt, der sie abkoppelt, gegen neue Charaktere und Interessen, gegen neue Ideen.

Wir kennen das zum Beispiel in unserer Musik, als Aufstand des »Authentischen« gegen das »Künstliche«, der sich oft genug auch geriert als Aufstand des »Männlichen« gegen das Quere und als Aufstand der einfachen Ehrlichkeit gegen die vieldeutige Maskierung. Wenn alles drei zusammenkommt: umso besser. Dann nämlich vereinen die Volkshelden- oder Popstar-Gesten nicht trotz, sondern genau in ihrer Selbstwidersprüchlichkeit all das, was an dem System, in dem wir leben, nicht stimmt. Und womit wir uns, wenigstens für den Augenblick, davon befreien. Und umso schlimmer: Dann nämlich gehen auch die Rollen von Popstar, Volksheld und Politiker beinahe zwangsläufig eine Verbindung ein.

Die populäre Mythologie und die Politik

Der Volksheld und das Establishment

Die Ideale und die Praxen der kapitalistischen Demokratie waren ziemlich selten nahe beieinander, und in den USA, einem Mutterland der Freiheit, schon gar nicht. Immer und immer wieder bildete sich eine Elite der Besitzenden, während sich die Besitzlosen um Rechte und Hoffnungen betrogen sahen. Genau besehen, war es sogar Ziel der repräsentativen Demokratie, die Elite gegen anarchische Energien des »einfachen Volkes« zu schützen. Wie, außer durch Gewalt und durch Gesetze, lässt sich dieser Gegensatz regeln? Vor allem durch eine Mythologie. Du kannst es schaffen! Jeder Mann, später auch jede Frau, soll die Möglichkeit haben, die Grenze zwischen Volk und Establishment zu überschreiten. Man muss nur an sich glauben, und zimperlich darf man auch nicht sein. So entstand die Haupterzählung der populären Mythologie, zugleich Glücksbild und Aufstiegstraum. Aber von Zeit zu Zeit ist nicht mehr zu übersehen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Das Establishment mauert, die Abstiegssorgen werden größer als die Aufstiegshoffnungen. Die da oben sprechen nicht mehr unsere Sprache.

Dann kommt es zu Entladungen und Übersprungshandlungen. Die Volkshelden treten in Aktion, wenigstens in den medialen Träumen. Im Western, dem Gründungsmythos (nicht nur) der amerikanischen Demokratie, geht es immer wieder darum, eine (damals) neue Form der Elite, die Allianz zwischen Grundbesitzern, Bankern und Technologie-Kapital (Eisenbahngesellschaften zum Beispiel), zu brechen, im Dienste einer Gerechtigkeit für den »kleinen Mann«, der, vergessen wir das nicht, seine Kraft und seine Würde daraus bezieht, dass er bewaffnet ist.

Es sind die Unbewaffneten, die zu leichten Opfern des Establishments werden, die Bewaffneten indes bewahren ihre Autonomie, indem sie sich weder den Interessen der Besitzenden noch den demokratischen Hoffnungen des Volkes unterwerfen. Sie müssen, um es drastisch zu sagen, mal Leute auf der einen und mal auf der anderen  Seite erschießen, um schließlich die kleine, wilde und idyllische Welt zu erzeugen, die Kleinstadt mit der Kirche, dem Saloon, der Bank, dem Drugstore und dem Sheriff’s Office mit angeschlossenem Gefängnis. Danach beginnt das Farmland, und dann kommt die Wildnis, gegen die wiederum nur die Palisaden des Forts und die Gemeinschaft der Wagenburg schützen. Der Traum von der grenzenlosen Freiheit und der Traum von der schützenden Mauer umkreisen sich hier.

Seite erschießen, um schließlich die kleine, wilde und idyllische Welt zu erzeugen, die Kleinstadt mit der Kirche, dem Saloon, der Bank, dem Drugstore und dem Sheriff’s Office mit angeschlossenem Gefängnis. Danach beginnt das Farmland, und dann kommt die Wildnis, gegen die wiederum nur die Palisaden des Forts und die Gemeinschaft der Wagenburg schützen. Der Traum von der grenzenlosen Freiheit und der Traum von der schützenden Mauer umkreisen sich hier.

„Superhelden“ als Nachfolge der Westerner

Natürlich verhält es sich bei Donald Trump gerade umgekehrt zur Geschichte von James Stewart in Mr. Smith geht nach Washington (1939). Der nämlich kommt als unbedarfter Junge vom Land in den Senat und soll da nur als Marionette des Establishments dienen, dann aber befreit er sich aus der Umklammerung der lügnerischen, korrupten und erpresserischen Seilschaften; nicht zufällig ist eine Einrichtung für die amerikanischen Boy Scouts (und deren tatkräftige Unterstützung) die Triebfeder für seine populistische Revolte. Diese Fantasie von der Selbstheilung der Demokratie durch den von außen kommenden Volkshelden, der das Establishment in die Knie zwingt, ist in hundertfacher Ausführung immer präsent.

Mittlerweile spielt sie sich gar als ewiger Krieg der Sterne zwischen »Rebellen« und »Imperium« in Weltraum und Zukunft ab, und »Superhelden« haben die Nachfolge der Westerner angetreten, denn die ganze Welt hat zur Ordnung/Unordnung der Westerntown gefunden, in der immer wieder zwischen Establishment und Volk vermittelt werden muss. Dass das nicht ohne semantische und architektonische Zerstörung vonstattengeht, ist evident. Und bei kostümierten und bewaffneten Helden wie Batman oder Tony Stark alias Iron Man hat es uns, wie es scheint, auch nie gestört, dass sie Kämpfer  für Gerechtigkeit und gegen Korruption waren und zugleich superreiche Unternehmer und Bewohner ihrer eigenen Trump Towers.

für Gerechtigkeit und gegen Korruption waren und zugleich superreiche Unternehmer und Bewohner ihrer eigenen Trump Towers.

Und Donald Trump – müssen wir das noch belegen? – imitiert in seinen Auftritten Western- und Superheldengesten. Aber was heißt schon »imitieren«? Er streckt imaginäre Colts in den Raum und arbeitet mit imaginären Hitzestrahlen; er befindet sich im Status kurz vor dem Abflug oder kurz nach der Landung. Und natürlich würde er sich am liebsten die zivile Kleidung vom Leib reißen, um sein »wahres« Kostüm zu zeigen. Seine Auftritte sind »Einstellungen« und »Comic-Panels«. Und schon haben wir auch das Geheimnis dessen gelüftet, was er auf dem Kopf trägt: Es ist etwas, das alle B-Movie- und Comic-Helden haben, etwas Unverwechselbares, ein Charakteristikum, das mehr zählt als die komplexe »bürgerliche« Physiognomie.

Der Selfmademan und seine Welt

Der Selfmademan und seine Welt

Ein weiterer Aspekt aber ist wohl, dass wir Donald Trump einem amerikanischen Archetyp zuordnen können, der ebenfalls fest in der populären Mythologie verankert ist. Der Selfmademan, der unaufhaltsam von unten nach oben aufsteigt, zugleich abstoßend in seiner Rücksichtslosigkeit und faszinierend darin, wie er sich Menschen gefügig macht. Ein brutaler Machtmensch, gewiss, aber immer auch ein Verführer, ein Mensch, der indes – vielleicht gerade weil er auch Phasen der Entbehrung und Demütigung durchlebte – nie genug bekommen kann von Macht und Reichtum und der dann konsequent den Schritt vom Unternehmer zum Politiker machen muss und genauso konsequent den Schritt vom Faszinierenden zum Gefährlichen.

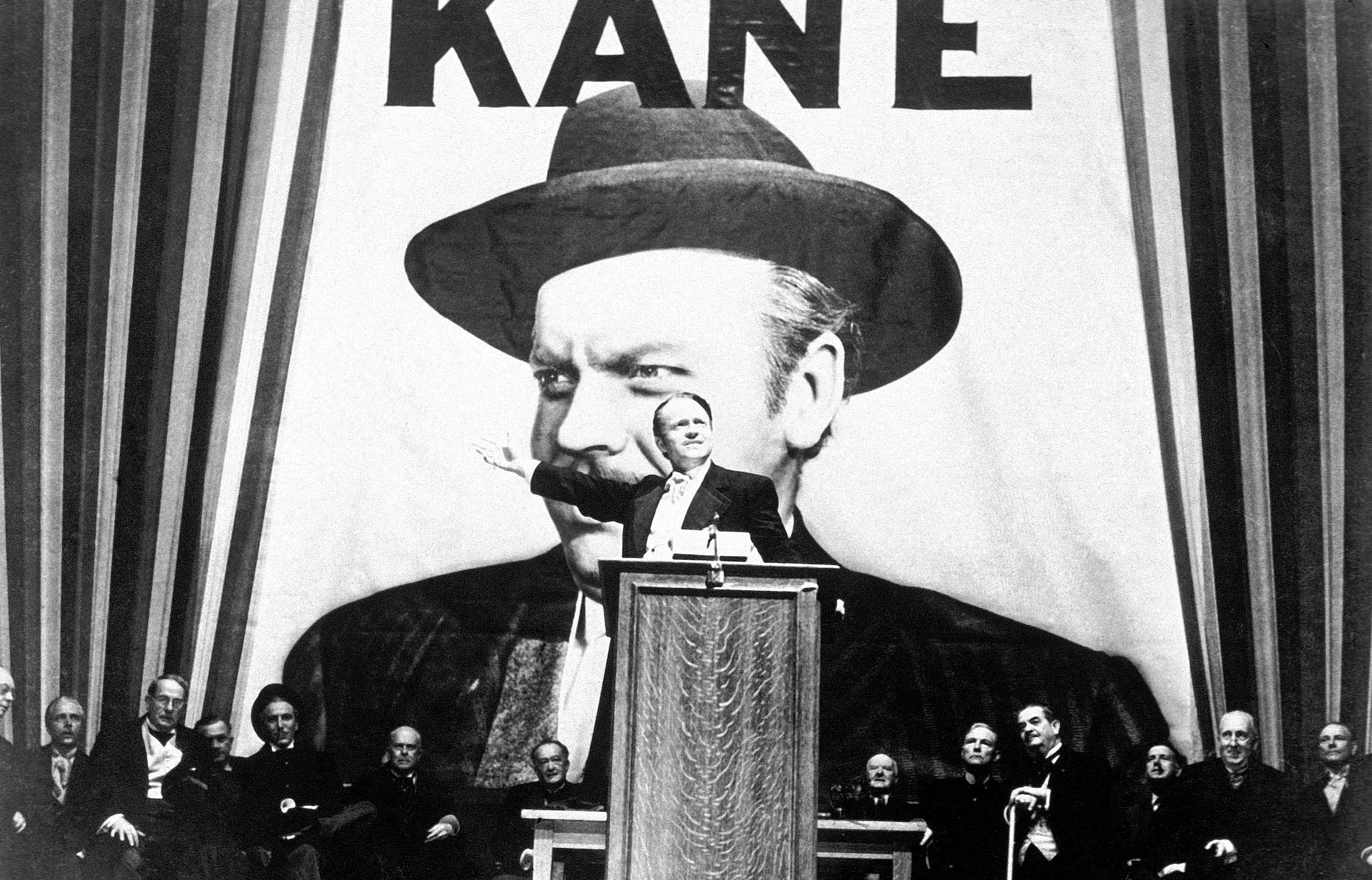

Niemand hat diesen amerikanischen Archetyp so eindrucksvoll dargestellt wie Orson Welles in seinem Film Citizen Kane von 1941: Er handelt von einem Menschen, der überlebensgroß ist, eine Gestalt wie aus einem Shakespeare’schen Königsdrama, einer, der andere Menschen moralisch zerbrechen kann, der ganze soziale und politische Systeme korrumpiert und der zugleich doch erschütternd leer, fast schon trivial ist.

Die meisten dieser amerikanischen Tycoons und Machtmenschen, die es in der Literatur wie im Comicstrip, im Kino wie in der Musik gibt, werden erst geadelt durch ihr grandioses Scheitern. Der Tycoon – eine Entlehnung aus dem Japanischen, wo das Wort taikun die machtvolle Person meint, von der man nur ehrfurchtsvoll sprechen darf – ist gerade durch die Geschichte von Aufstieg und Fall zum Thema der großen amerikanischen Erzählung geworden.

Dieser Mythos sagt zugleich: Jeder kann es schaffen, jeder kann es vom Tellerwäscher zum Millionär oder von der Vorstadtsiedlung zum Weißen Haus bringen. Aber jeder, der sich dabei zu sehr in die eigene Macht verliebt, der sich von seinen alten Freunden und seiner Herkunft trennt, wird durch Einsamkeit und Intrige scheitern. Und sei es auch nur, wie in The Little Tycoon von Willard Spencer, der ersten amerikanischen Erfolgsoperette aus dem Jahr 1886, an der aufrechten Liebe der eigenen Tochter zum Mann aus dem Volk. Oder an der eigenen Liebe, wie der Last  Tycoon von F. Scott Fitzgerald, und natürlich auch Der große Gatsby, von dem wir übrigens nie erfahren, woher genau er sein Vermögen hat und wie groß es eigentlich ist.

Tycoon von F. Scott Fitzgerald, und natürlich auch Der große Gatsby, von dem wir übrigens nie erfahren, woher genau er sein Vermögen hat und wie groß es eigentlich ist.

Auch das kehrt wieder bei Donald Trump: Wie Silvio Berlusconi im fernen Europa, so hat es auch ihm nie geschadet, dass sein Reichtum weder ererbt noch allerdings auf ganz und gar »saubere« Art entstanden sein kann. Denn in dieser Erzählung wissen wir sehr genau: Mit ehrlicher Arbeit hat es noch nie jemand zu etwas gebracht. Am Selfmademan müssen blinde Flecken, letzte Geheimnisse, undurchsichtige Verbindungen bleiben; er schleppt Schuld mit sich.

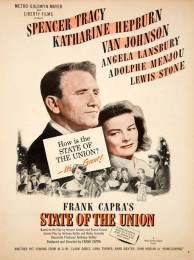

Noch einmal ist es Frank Capra, der ein Modell gefunden hat, in dem der Werdegang Donald Trumps schon vorweggenommen scheint. In Der beste Mann (State of the Union, 1947) spielt Spencer Tracy einen erfolgreichen Unternehmer, der von seiner Geliebten – sie hat ein paar persönliche Rechnungen offen – zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner aufgebaut wird, paradoxerweise mit der Vorgabe, ein sozial zutiefst gespaltenes Land wieder zu einigen. Aber bevor das Establishment »seinen« Kandidaten und sein System endgültig durchsetzt, besinnt der sich eines Besseren und klagt in einer Fernsehansprache sich selbst an und ebenso das korrupte System, das ihn hat aufsteigen lassen. Allerdings verspricht er, in der Politik weiterzuwirken, bis der demokratische Apparat wieder sauber und ehrlich geworden ist.

Noch einmal ist es Frank Capra, der ein Modell gefunden hat, in dem der Werdegang Donald Trumps schon vorweggenommen scheint. In Der beste Mann (State of the Union, 1947) spielt Spencer Tracy einen erfolgreichen Unternehmer, der von seiner Geliebten – sie hat ein paar persönliche Rechnungen offen – zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner aufgebaut wird, paradoxerweise mit der Vorgabe, ein sozial zutiefst gespaltenes Land wieder zu einigen. Aber bevor das Establishment »seinen« Kandidaten und sein System endgültig durchsetzt, besinnt der sich eines Besseren und klagt in einer Fernsehansprache sich selbst an und ebenso das korrupte System, das ihn hat aufsteigen lassen. Allerdings verspricht er, in der Politik weiterzuwirken, bis der demokratische Apparat wieder sauber und ehrlich geworden ist.

Das kann auch anders ausgehen: Im Film Zwischen heut und morgen (Gabriel over the White House, 1933) wandelt sich ein ignoranter und korrupter Präsident (Walter Huston) durch eine Nahtoderfahrung zu einem fürsorglichen und aktiven Präsidenten, doch um die ersehnte Ordnung und Gerechtigkeit zu schaffen, muss er sich zum Alleinherrscher aufschwingen und etliche Hindernisse demokratischer Kontrollen außer Kraft setzen. So, nur so, lassen sich die großen Probleme, die Wirtschaftskrise und der Krieg, lösen. Und nein, dies war keine dystopische Warnung, sondern ein Propagandafilm für Franklin D. Roosevelt und seine Politik.

Wie der Westerner ist auch der Selfmademan ein wandelnder Widerspruch. Er wächst in eine Elite hinein, die er möglicherweise hasst und die möglicherweise ihn hasst, aber er kennt ihre Regeln und Interessen genau. Er übertrumpft alles, was diese Elite sich an Privilegien zugeschanzt hat, er karikiert ihre Arroganz wie ihre Rücksichtslosigkeit (natürlich ist Trump auch ein Liebling der Reichen), aber er bleibt auch wieder Volk, weil er in alledem vulgär ist, und vor allem: Er macht die Schweinereien selbst. Volksheld und Selfmademan widersprechen sich in gewisser Weise, oft stehen sie sich als feindliche Brüder gegenüber, manchmal muss sich ein Held auch für die eine oder die andere Rolle entscheiden. Der amerikanische Selfmademan aber hat den Mythos der Abstammung und der Erwähltheit abgelöst: Dass es jemand aus eigener Kraft und mit den eigenen Händen (mitsamt dem Schmutz daran) geschafft hat, ist Legitimation genug (das Erbe und die Familie werden dann freilich nicht minder kompliziert als in einem europäischen Königsdrama) – oder halt!, erinnern wir uns an die Filme mit den »Viehbaronen« und »Ölmillionären«: Da kam einer, um den genau richtigen, um »seinen« Platz zu besetzen.

Die Dimension des Volkshelden ist die Größe, die des Selfmademan die Breite. Kein Selfmademan ist schlank, klein – oder gar eine Frau.

(Es folgt dann das fulminante Kapitel „Macho, Barbie und der Sugardaddy“, aber das müssen Sie – vor allem zu einem solchen Preis – selber lesen. Soviel Analyse für schmales Geld, das gibt es nicht an jedem Kiosk und gar nicht in einem dieser ARD-Brennpunkte.)

Auszug mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag aus:

Georg Seeßlen: Trump! Populismus als Politik. Bertz +Fischer Verlag, Berlin 2017. Taschenbuch. 144 Seiten, 43 Fotos, 7,90 Euro. Verlagsinformationen hier.