J’accuse

J’accuse

– Émile Zolas „J’accuse“ ist mit dem Namen Alfred Dreyfus notwendigerweise verbunden. Um was es bei der „Affäre Dreyfus“ genau ging, weiß man vielleicht nicht mehr so genau. Man weiß nur, dass Zola als moralische Instanz die Mächtigen seiner Zeit angeklagt hat. So was passiert laufend, und – Stichwort: NSA, Snowden etc. – immer mehr. Ein cleverer Belletrist wie Robert Harris lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen und rollt den Fall Dreyfus unter modernen Auspizien wieder auf. „Intrige“ heißt der Roman – Thomas Wörtche hat ihn mit wachsender Skepsis gelesen.

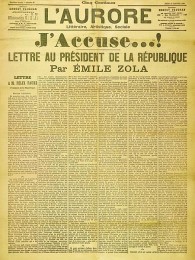

Am 4. Januar 1895 wird der französische Hauptmann im Generalstab Alfred Dreyfus wegen Landesverrat zu öffentlicher Degradierung, Entlassung aus der Armee und lebenslänglicher Haft auf der berüchtigten „Teufelsinsel“ verurteilt. Der Prozess ist eine Farce. Nicht nur weil Alfred Dreyfus unschuldig ist, sondern vor allem, weil seine Ankläger und Richter dies wussten. Die Beweise gegen ihn waren gefälscht, und selbst die Fälschungen belasteten ihn nur wegen läppischer Kleinigkeiten, die die totale soziale, moralische und gesundheitliche Vernichtung eines Menschen keinesfalls gerechtfertigt hätten. Dreyfus wurde Opfer eines antisemitischen Furors, der Frankreich ein Vierteljahrhundert nach der Demütigung durch Preußen im Krieg von 1870/71 schüttelte. Weltberühmt wurde Emile Zolas pathetischer Aufruf „J’accuse“ – Ich klage an. Ein flammender Appell an den Präsidenten der Französischen Republik, der nach langem juristischem Tauziehen letztendlich zur vollständigen Rehabilitierung von Dreyfus im Jahr 1906 führte.

Thriller und Realpolitik

In seinem neuen Thriller „Intrige“ rekonstruiert Robert Harris den Fall Dreyfus wie eine Spionageaffäre aus dem Universum John le Carrés. Oder wie aus der Realpolitik der letzten Jahre.

Der Held des Romans, der Major, später Oberstleutnant, Marie-Georges Picquart – eine historische Gestalt wie fast alle Hauptfiguren des Romans – steht am Anfang fest auf der Seite des militärischen Establishments, antisemitisch eingestellt ist er zudem. Harris lässt ihn im Zuge der Handlung nun Schritt für Schritt herausfinden, wie heimtückisch und abgefeimt Dreyfus ruiniert wurde, wie diese Manöver dem karrieristischen Kalkül der Militärführung dienten und von ihr erst gedeckt, dann aktiv mitbetrieben wurden. Picquart, selbst Teil des Establishments, entwickelt peu à peu ein Gewissen und versucht, seine Vorgesetzten auf die politische Schädlichkeit ihres Handelns im Sinne einer höheren, moralisch einwandfreieren Staatsraison hinzuweisen. Als er im „System“ nicht weiter- und sogar in Lebensgefahr kommt, wendet er sich an die Öffentlichkeit. Er wird zum „Whistleblower“ und zum Helden, der letztendlich alles Material herbeischafft, um die Affäre Dreyfus gut enden zu lassen.

Damals und heute

Erinnern wir uns mal gerade ein bisschen: Mit gefälschten und manipulierten Geheimdienst-Informationen täuschte die Bush-Administration die Weltöffentlichkeit. Verteidungsminister Colin Powell log mit derselben Verve wider besseres Wissen wie Kriegsminister Mercier hier im Roman. Im Roman basiert die Verurteilung Dreyfus hauptsächlich auf höchstgeheimen Informationen des militärischen Geheimdienstes (der im Roman im Anfang von einen syphilitischen Siechen geführt, bevor man Picquart implantiert), die nur den Militärrichtern vorgelegt werden, noch nicht einmal den Verteidigern, und für deren Wahrheitsgehalt nur mit der Befehlskettenautorität der Militärs garantiert wird. So ähnlich darf man sich auch das Zustandekommen der Tötungsbefehle für missliebige Subjekte vorstellen, die die Obama-Administration dann von Drohnen auf dem militärischen Dienstweg exekutieren lässt. Und wenn man noch für antisemitische antiislamische Stimmung setzt, dann sehen wir den Blueprint des Romans überdeutlich.

Geschichte ist heute

Oder mit anderen Worten: Sehr subtil ist das nicht. Wenn auch Harris’ Spezialität. In seinen Romanen um den römischen Rhetor Cicero ist sein Verfahren das Gleiche: Geschichte wird nicht entlang der historischen Parameter der jeweiligen Zeit erzählt, sondern die Vergangenheit ist ein detailgenaues Abbild des Hier und Heute: Cicero betreibt letztendlich eine römische law firm und hat es mit family values zu tun. Strukturellen Anachronismus könnte man so etwas nennen.

Der offene Brief J’accuse (Quelle: wikipedia)

Struktureller Anachronismus

Struktureller Anachronismus ist auch der interessante Dreh bei „Inrige“ – hier ist er sogar ziemlich intrikat, denn Zolas „J’accuse“ spielt bei Harris nur eine Nebenrolle. Picquart, der anachronistische Edward Snowden jener Tage, Spion und Verräter für die einen, Offizier und Gentleman für die anderen, erringt einen Sieg, den das System am Ende belohnt: Er wird Kriegsminister und hat die Verwandlung vom Saulus zum Paulus nur anscheinend vollzogen: Er bleibt, was er war.

Harris’ Umakzentuierung hat auch Implikationen für die Gegenwart: Historisch war Zolas „J’accuse“ ein wichtiger Moment im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, das von Intellektuellen angeführte Durchsetzen zivilgesellschaftlicher Standards gegen eine zentralistisch-feudalistische, militaristische und klerikale Gesellschaft. According to Harris spielen solche Gestalten kaum noch eine Rolle – die Intellektuellen sind marginal geworden; die Spezialisten in den Apparaten haben die Macht. Picquart vertauscht nur ein System gegen ein kaum wesentlich anderes, sein Nationalchauvismus bleibt der gleiche, auch wenn er moralisch geläutert daherkommt und insofern karrieristisch nicht wirklich geschadet hat, aucontraire. In Harris’ Darstellung ist Picquart folgerichtig auch ein leicht unangenehmer Charakter, humor- und witzlos (der ganze Roman ist absolut komikfrei, aber das sind Romane von Harris immer, da ist die Semantik nicht so ganz klar) und steif.

Antisemitische Kulisse?

Auch der klerikale Aspekt, der aufs Engste mit dem Antisemitismus der Affäre zu tun hat, fällt bei Harris unter den Tisch. Obwohl einer der Schurken im Hintergrund, Raoul François Charles Le Mouton de Boisdeffre (1839‒1919), der Chef des Generalstabs von einer explizit fundamental-katholischen-autoritären Position agierte und weitreichende Ambitionen hegte, die den Umbau der französischen Gesellschaft im Auge hatte. Wenn man Zolas Text tatsächlich liest, sieht man, wie präzise er genau auf diese realpolitischen Aspekte eingeht, während bei Harris der Antisemitismus eher als waberndes „So-sind-sie-halt, die Franzosen“-Feeling in der Kulisse erscheint.

Zyklisch

Und so muss Harris bei aller Versicherung, er habe archivweise Akten studiert und schöne, neue Erkenntnisse gewonnen (auch Paratexte wie Vor- und Nachworte, Interviews und überhaupt „Material“ sind keine authentischen Dinger, sondern dienen der Rezeptionssteuerung), die historischen Gegebenheiten fleißig verbiegen und verbeulen, damit sie passend für seine Aktualisierungen werden. So gesehen scheint sich Geschichte immer zu wiederholen. Dogmatisch zyklisch wie noch nicht einmal bei Giambattista Vico, aber mindestens genauso prä-modern.

Vermutlich deshalb liest sich der Roman streckenweise wie ein Schulfunkmanuskript, bei dem man didaktisch immer den „aktuellen Bezug“ unterstreicht, damit auch wirklich jeder folgen kann.

Thomas Wörtche

Robert Harris: Intrige (An Officer and a Spy, 2013). Roman. Deutsch von Wolfgang Müller. München: Heyne Verlag 2013. 622 Seiten. 22,99 Euro. Verlaginformationen zum Buch.