Robert Littell nimmt sich Kim Philbys an

Robert Littell nimmt sich Kim Philbys an

– Robert Littell ist wieder da. Seit „Moskau hin und und zurück“, seinem im Original 1973 als „The Defection of A. J. Lewinter“ erschienenen Erstling, ist das im Thrillergenre immer eine gute Nachricht. Neben Alan Furst und John Le Carré gehört er zu den noch praktizierenden Altmeistern der Spionageliteratur. Wer gewann eigentlich den Krieg der Agenten und Doppelagenten in den frühen Jahren des Kalten Krieges? Der sowjetische KGB? Der amerikanische CIA? Das britische MI-6? In der „Wilderness of Mirrors“ (so der programmatische Titel eines Sachbuchs von David C. Martin von 1980 über die Spionage- und Täuschungsaffären der Nachkriegszeit) gibt es bis heute viele unbeantwortete Fragen – und immer noch Stoff für literarische Erkundungen. Im Dezember 2012 etwa erscheint David Cummings „Trinity Verschwörung“ („The Trinity Six“) auf Deutsch bei Goldmann.

Das Trinity-College in Cambridge ist so etwas wie eine Keimzelle der modernen Spionagemythen. Dort studierten die britischen Überläufer der Oberklasse, dort haben auch viele der Romane le Carrés ihren Ursprung. „Young Philby“ heißt die amerikanische Ausgabe des neuesten Littell-Romans, die deutsche Ausgabe ist, der amerikanischen vorauseilend, hervorragend ausgestattet und von Werner Löcher-Lawrence übersetzt, eben im Arche Verlag erschienen. Vielleicht könnte solch ein Beispiel aufmerksamer Verlagspolitik auch den Blessing-Verlag anspornen, endlich einmal bei Lee Child aufzuholen, wo die deutschen Ausgaben mittlerweile um vier Romane zurückhängen; das gerade erschienene „Underground“ (Originaltitel „Gone Tomorrow“) mit seiner Terrorangst in den Großstädten datiert von 2009, während gerade eben „A Wanted Man“ auf den englischsprachigen Markt kam.

Das Trinity-College in Cambridge ist so etwas wie eine Keimzelle der modernen Spionagemythen. Dort studierten die britischen Überläufer der Oberklasse, dort haben auch viele der Romane le Carrés ihren Ursprung. „Young Philby“ heißt die amerikanische Ausgabe des neuesten Littell-Romans, die deutsche Ausgabe ist, der amerikanischen vorauseilend, hervorragend ausgestattet und von Werner Löcher-Lawrence übersetzt, eben im Arche Verlag erschienen. Vielleicht könnte solch ein Beispiel aufmerksamer Verlagspolitik auch den Blessing-Verlag anspornen, endlich einmal bei Lee Child aufzuholen, wo die deutschen Ausgaben mittlerweile um vier Romane zurückhängen; das gerade erschienene „Underground“ (Originaltitel „Gone Tomorrow“) mit seiner Terrorangst in den Großstädten datiert von 2009, während gerade eben „A Wanted Man“ auf den englischsprachigen Markt kam.

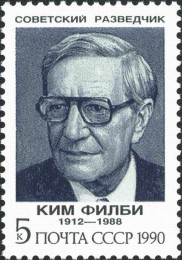

Briefmarke der UdSSR mit dem Bildnis Philbys (Quelle: wikipedia)

Gründungsmythen eines Genres

Philbys Geschichte gehört zu den Gründungsmythen des modernen Spionageromans, bis heute sind keineswegs alle Hintergründe dieses ranghohen, 1963 zu den Sowjets übergelaufenen britischen Spions geklärt. Robert Littell bietet einen neuen, zusätzlichen Erklärungsversuch (den

S. J. Hamrick 2004 in seinem Sachbuch „Deceiving the Decievers“ vorweg nahm – doch dazu später), und er beginnt von vorn. Littell erzählt von den Anfängen Philbys, von seiner Rekrutierung, seiner Zeit in Wien, im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten Francos, und auch von den russischen Seite – dies eine Spezialität Littells, der russische Vorfahren hat und dessen „Roter Winter“ (The Revolutionist, 1988) tief in die Seele der russischen Revolution steigt.

Littell, der Philby schon in seinem Mammutroman „The Company“ (2002) breiten Raum einräumte, nimmt sich die erzählerische Freiheit, seine „wahre Spionagegeschichte“ durch das Prisma von zehn Berichterstattern zu erzählen. Zu diesen Stimmen gehören:

- eine Analytikerin des sowjetischen NKWD, anhand deren Geschichte sich nebenbei der Wahnsinn des Stalinregimes mit all den Säuberungen und erpressten „Geständnissen“ entfaltet,

- die junge kommunistische Litzi Friedmann, mir der Philby in Wien erste Erfahrungen mit Frauen und der konkreten Arbeit für die „gute sowjetische Sache“ macht, „Kims“ Vater, der exzentrische, zum Islam konvertierte Arabienspezialist Harry St. John Bridger Philby, der zu seinem ewigen Verdruss im Schatten von T. E. Lawrence leben musste,

- Guy Burges, Philbys unkoventioneller Kommilitone vom Trinity-College in Cambridge, der beständig seine Homosexualität zur Schau stellt und als einer der „Cambridge Five“ eine eigenes Kapitel des Vaterlandsverrats schrieb,

- Miss Evelyn Sinclair, die ledige Tochter des Admirals der Flotte seiner Majestät (im Ruhestand), des Chefs des britischen Auslandsgeheimdienstes SIS, die als das institutionelle Gedächtnis des Geheimdienstes galt und unter anderem die toten Briefkästen ihres Vaters betreute („… warum in aller Welt sollte man Briefkästen umbringen!“),

- die kanadische Film- und Theaterschauspielerin Frances Doble, „Bunny“ genannt, die im Spanischen Bürgerkrieg Franco unterstützte und dabei eine Affäre mit Philby unterhielt,

- Teodor Stepanowitsch Mali, der Resident des sowjetischen Geheimdienst in London, der Philby rekrutierte und eines der Säuberungsopfer Stalins wurde,

- Anatoli Gorski, Vertreter des sowjetischen Volkskommissariats für innere Angelegenheiten (Narodny kommissariat wnutrennich del), also des NKWD in London, der Mail nachfolgte,

- und natürlich Harold Adrian Russel Philby selbst, 1912 in Indien geboren und bald nach Kiplings legendärem Spion „Kim“ benannt, der 1933 nach Wien kam und dort eine Alternative dazu entdeckte, „analphabetischen britischen Arbeitern die Schlagzeilen des Daily Worker zuzurufen“.

P. G. Wodehouse (1904; Quelle: wikipedia)

Doppel- oder gar Dreifachagent?

Robert Littell, schon immer ein Freund des ebenso sardonischen wie intelligenten Humors, lässt sogar kurz P.G. Woodhouse auftreten, hat einen Blick für die Perversionen und Doppelt- und Dreifachbödigkeiten des Spionagegewerbes, erzählt mit scheinbar leichter Hand. Nach seinem schwermütigen und herzbeklemmenden „Stalin-Epigramm“ von 2009 hat er „Philby“ mit offensichtlich leichterer Feder geschrieben. Ein Meister, der auf einer mit vielen Pfählen besetzten Eisfläche seine Pirouetten dreht, denn über kaum eine andere Verräterfigur wie Philby gibt es so viel an Primär- und Sekundärliteratur wie auch fiktionale Aufarbeitungen.

Littell schenkt sich am Ende seines Buches keine Bibliographie, stattdessen ergänzt er mit einer Coda, in der „Der Autor dieser wahren Spionagegeschichte erklärt, warum der Gedanke, Kim Philby sei ein Doppelagent gewesen – oder sollten wir Dreifachagent sagen? – gar nicht so weit hergeholt ist“. Littell berichtet darin von einer eigenen Quelle, dem langjährigen Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek, der in Wien aufgewachsen, in den frühen Dreißigern dort in Sozialistenkreisen aktiv und mit Philby bekannt gewesen war. Als Mossad-Agent hatte Kollek nach dem Zweiten Weltkrieg mit der CIA und dort vor allem mit Jesus James Angeleton zu tun, dem Chef der Spionageabwehr, dessen Paranoia solch groteske Züge annahm, dass er die eigenen CIA-Mitarbeiter als KGB-Spione verdächtigte, nur weil sie russisch konnten, und letztlich dann sogar gegen sich selbst ermitteln ließ, weil er ja selbst umgedreht und heimlich Sowjetspion sein könnte (nachzulesen in dem bizarren „Cold Warrior: True Story of the West’s Spyhunt Nightmare“ von Tom Mangold, 1991).

Ausgerechnet Angleton, dieser Härteste der Kalten Krieger, war in Sachen Philby stets mehr als zurückhaltend gewesen, was sich Littell (wie Kollek) nur damit erklären können, dass es da wesentlich mehr gab – eben einen Mehrwert an Geheimnis.

Der ehemalige „Diplomat“ (ein Euphemismus für Geheimdienstliches) W. T. Tyler war hier auch schon stutzig geworden. Von dem Autor überaus eleganter Thriller W. T. Tyler sind auf Deutsch in den Neunzigern nur wenige seiner Romane erschienen, „Schurkenmarsch“ (Rogue’s March) war dabei, nicht jedoch seine großartige, einem Richard Condon ebenbürtige Kalte-Kriegs-Paranoia-Satire „The Shadow Cabinett“ von 1984, in dem den beiden Supermächten die Ziele für die Programmierung ihrer Nuklearraketen ebenso ausgehen wie die Begründungen für all den absurden Aufrüstungswahn.

Tyler veröffentlichte am Ende seiner Schriftstellerkarriere 2004 unter seinem richtigen Namen S.J. Hamrick die Studie „Deceiving the Deceivers. Kim Philby, Donald Maclean and Guy Burgess“, in der er aufgrund des entschlüsselten sogenannten Venona-Archivs die Überläufergeschichten dieser drei Trinity-Absolventen neu aufrollte und dabei besonders bei Philby auf Evidenzen stieß, die Robert Littell nun mit seinem Kronzeugen Angleton verdichtet.

Grabstein Philbys mit seinem Porträt auf dem Kunzewoer Friedhof in Moskau (Quelle: wikipedia, © A.Savin)

Die Manipulateure manipulieren

(Achtung Spoiler!) Kims Vater ist es bei Littell, der möglicherweise doch T. E. Lawrence zu übertrumpfen vermochte, indem er den eigenen Sohn als Sowjetspion lancierte und der zur Absicherung dieses für den Westen so wertvollen Maulwurfs selbst die Enttarnung seines Sohnes als Doppelagent vorbedachte: „Wir brauchen die Moskauer Zentrale nicht zu unterwandern, wenn es uns gelingt, die Sowjets glauben zu lassen, dass sie unseren Secret Service unterwandert hätten. Dann können wir sie bis zum Gehtnichtmehr mit Unsinn füttern, solange wir gelegentlich ein echtes Geheimnis darunter mischen, das sie überprüfen können. Wir könnten in Stalins Gehirn vordingen und das Denken für ihn übernehmen.“ Freilich, ein gehöriges Stück Spekulation ist hier dabei. Das Rätsel, wem Philby bis heute treu war, ist weiterhin ungelöst, schließt Littell seinen für Leser ohne Vorkenntnisse überaus unterhaltsamen, für Connaisseure ultimativen Philby-Roman.

Robert Littell (Quelle: arche-verlag.com, © Xavier Thomas)

P. S. Ein Hinweis sei hier gegönnt auf den bei uns schon lange nicht mehr übersetzten Brian Freemantle, dessen Antiheld und enfant terrible der Spionagewelt weiter munter am Leben ist. Jetzt im Sommer 2012 ist gerade mit „Red Star Burning“ der zwölfte Charlie-Muffin-Roman erschienen, wiederum ein ziemlich bodenloses Vergnügen. Freemantle wie der gruffige Charlie sind immer noch bestens in Form, der englische Geheimdienstmann ist seit einigen Büchern mit einer russischen Geheimdienstlerin Natalia Fedova liiert, sie sind heimlich verheiratet haben eine Tochter, arbeiten formal gegeneinander, spielen sich in Wirklichkeit die Bälle zu. Die wahren Loyalitäten, die privaten Allianzen sind längst andere geworden im Spiel der Großen gegen die Großen. „Der Trick ist doch, die v-v-verdammte Zeche nicht zahlen zu müssen, oder?“ legt Littell seinem Philby in den Mund. Littells Sympathien gehören klar dieser Rätselfigur, während ein John LeCarre nur Verachtung übrig hat: „Philby has no home, no women, no faith. Behind the inbred upper-class arrogance, the taste for adventure, lies the self-hate of a vain misfit for whom nothing will ever be worthy of his loyalty. In the last instance, Philby is driven by the incurable drug of deceit itself.“ Aber man kann das alles eben auch anders sehen – in der Wildnis der Spiegel.

Alf Mayer

Robert Littell: Philby. Porträt des Spions als junger Mann (Philby: Portrait de l’espion en jeune homme, 2011). Deutsch von Werner Löcher-Lawrence. Zürich/Hamburg: Arche 2012. 286 Seiten. 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.