Ende der Unschuld

Ende der Unschuld

Ein crime-Plot, 50 Jahre später neu variiert

Ein Krimi-Plot Ed McBains von 1959, mehr als 50 Jahre später von einem brasilianischen Autor wieder aufgenommen, dazwischen von einem japanischen Filmregisseur zu einem Meisterwerk geadelt, zeigt eindrucksvoll die Spannbreite, Wandlungsfähigkeit und Modernität des Genres, findet Alf Mayer angesichts der Lektüre von Edney Silvestres „Der stumme Zeuge“.

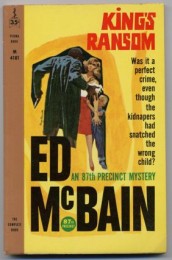

Im Jahr 1959 hatte der große Ed McBain einen Plot entwickelt, der einen Protagonisten der Wirtschaftswunderzeit, den Schuhfabrikanten Thomas King (sic!), mit einer moralischen Entscheidung konfrontierte: nämlich die eigene Geldverdien-Karriere zu ruinieren oder aber seine Menschlichkeit – und dabei vor sich und der Welt die Frage zu beantworten, ob denn alle Leben gleich viel wert sind. In McBains Kriminalroman „King’s Ransom“ (1959, dtsch. Kings Lösegeld, 1980) wird versehentlich der Sohn des Fabrikantenchauffeurs entführt, die Entführer aber beharren auf der gleichen Höhe des Lösegelds. Das war harter Stoff für eine hardboiled novel mit dem „87. Polizeirevier“, es war der zehnte Fall für die Cops um Steve Carella und Meyer Meyer.

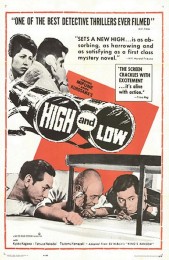

Akira Kuroswa adaptierte den Roman und machte 1963 daraus einen seiner besten Filme, von Susan Sonntag ebenso wie von James Ellroy oder Martin Scorsese gerühmt – Zwischen Himmel und Hölle (Originaltitel: 天国と地獄, Tengoku to Jigoku / engl. High and Low): Eine Analyse dieses Meisterwerks wie auch ein Vergleich mit der nach der gleichen Vorlage entstanden TV-Serienepisode innerhalb des „87. Polizeireviers“ findet sich in unserer Juni-Ausgabe.

Akira Kuroswa adaptierte den Roman und machte 1963 daraus einen seiner besten Filme, von Susan Sonntag ebenso wie von James Ellroy oder Martin Scorsese gerühmt – Zwischen Himmel und Hölle (Originaltitel: 天国と地獄, Tengoku to Jigoku / engl. High and Low): Eine Analyse dieses Meisterwerks wie auch ein Vergleich mit der nach der gleichen Vorlage entstanden TV-Serienepisode innerhalb des „87. Polizeireviers“ findet sich in unserer Juni-Ausgabe.

Ein Bild von Brasilien, den USA und Japan

Ein Bild von Brasilien, den USA und Japan

Edney Sylvestres McBain-Variation „A felicidade é facil“ ist 2011 in Rio de Janeiro erschienen; dass der Limes-Verlag sie nun den deutschsprachigen Lesern im Juli 2016 als „Der stumme Zeuge“ kurz vor den Olympischen Sommerspielen zur Verfügung gestellt hat, kann man getrost als Kommentar lesen – und als ein Angebot nehmen, einen wichtigen südamerikanischen Kriminalautor näher kennenzulernen. Ich nenne so etwas kluge Verlagsarbeit. Ohne die Sprache zu kennen und „nur“ aus dem Lesefluss beurteilt, trägt zudem Kirsten Brandts Übertragung aus dem brasilianischen Portugiesisch zum Niveau des Buches bei.

Mit der vergleichenden Literatur- und/oder Kulturwissenschaft ist das so eine Sache. Oft ist, was da miteinander in Relation gesetzt wird, an langem Haar herbeigezogen, oder Äpfel müssen etwas über Birnen sagen. Der McBain-Plot von 1959 wird bei Edney Sylvestre wie schon bei Kurosawa in der Substanz zu einhundert Prozent übernommen. McBains Geschichte taugt, um uns über einen Kriminalfall hinaus auch etwas über ein Land zu erzählen. Nach den USA und Japan ist das jetzt Brasilien. Wie aber erzählt wird, und was, und was die Unterschiede der moralischen Konflikte von 1959 im América da Norte und im América do Sul von heute ausmacht, das ist unbedingt die Lektüre wert. „Der stumme Zeuge“ ist ein intelligentes, literarisch avanciertes, sehr sinnliches, politisch waches und in der Haltung ebenso poetisches wie lakonisches Buch. Als perfekt geschliffener Thriller erinnert er in seiner Vignettentechnik öfter sogar an Altmeister Gerald Seymour. Am Ende gibt es einen Funken Humanismus, nicht aber ohne gleichzeitig die Entwicklung Brasiliens in einem harten, pessimistischen Licht zu zeichnen.

Mit tänzerischer Eleganz erzählt

Mit tänzerischer Eleganz erzählt

Weit von bloßer Nachahmung entfernt, findet Sylvestre – der bereits mit „Der letzte Tag der Unschuld“ überzeugte – eigene und andere Gewichtungen und Perspektiven, erhellt in seinem Roman die Zustände in seinem Land und schreibt unter der Hand dabei auch die Wandlungen des globalen Raubtierkapitalismus fort. Er steigt tief in die Psyche seiner Figuren, gibt ihnen nachvollziehbare Innenleben, Ambitionen und Geschichte, entwickelt den rasanten Thriller über lange Strecken mit den Mitteln der Introspektive. Bis es zu einem längeren Dialog kommt, braucht es bis Seite 110. Die Wortwechsel sind selten und dramaturgisch perfekt gesetzt. Inneren Monolog gibt es weit häufiger. Es braucht eine Weile, bis einem die tänzerische Eleganz auffällt, mit der Silvestre die Stilformen wechselt. Spätestens dann ist man als Leser begeistert.

Der Zeitrahmen, den Sylvestre seiner Geschichte gibt, reicht von einem Montag im August, nachmittags 15:43, Uhr bis zum frühen Morgen des nächsten Tages, 5.34 Uhr. In dieser Zeit ereignen sich die Entführung des falschen Kindes und die im Unterschied zu McBain und Kurosawa weitaus brutalere und zynischere moralethische „Lösung“ des Falls. Nein, die Welt ist seit 1959 gewiss nicht besser, die Kapitalisten sind nicht menschenfreundlicher geworden. Längst haben sie den Staat zum weit willfährigeren Gehilfen, als das bei McBain und Kurosawa der Fall war.

Kurosawas Schuhfabrikant (Toshiro Mifune in einer brillant gespielten Anzugrolle) verteidigt (s)eine innere Ehre und als Fabrikant einen Handwerkerstolz. Billiger und unter Inkaufnahme von Schund zu produzieren, das lehnt er strikt ab. Auch in McBains Roman gibt es diesen Ethos: „Ihr wollt den Namen Granger für billige Schuhe benutzen? Ihr wollt Schund herausbringen? … Wenn ich anfange, Abfall zu produzieren, dann ist mein Leben einen Dreck wert.“ Die TV-Adaption für den werbefinanzierten Sender NBC sparte solche Konflikte aus. Bei Silvestre ist aus dem Fabrikanten ein bedenken- und rücksichtsloser Medienmanipulator geworden. Ein Geschäftsmodell. Ein Mann der neuen Zeit.

Vergleiche: die Kapitalisten, die Polizisten, die Moral der Geschicht

Vergleiche: die Kapitalisten, die Polizisten, die Moral der Geschicht

Die skrupellose Lösung, die in Silvestres Roman der von der Entführung betroffene einflussreiche Medienmogul Bettencourt aus dem Handgelenk findet – auch dabei sind Realismus- und Wahrheitsgehalt des Romans mehr als hoch – überstrahlt bei weitem, was die kreuzbrave, wirtschaftsgläubige TV-Adaption McBains 1962 ein stückweit vorwegnahm. Dort war der Kapitalist selbst der beste Cop – — bei Silvestre ist er der bessere Spindoktor der Macht, unter lauter Kanaillen deren skrupelloseste. Thomas King selbst schlägt bei McBain den Entführer nieder und holt sich sein Geld zurück (moralisches Problem gelöst), was Carella dazu bringt, ihn zu fragen: „Why don’t you join the Force?“ Dafür werde da viel zu schlecht bezahlt, entgegnet King.

Bei Kurosawa nehmen die Cops die zweite Hälfte des Films ein, wird aus dem Drama ein Polizeifilm der Extraklasse, bei Sylvestre sind sie bloße Fußtruppe; kaum auffindbar. Entscheidungen und Medienmanipulationen werden auf ganz anderen Ebenen verabredet. Zum Ende von McBains TV-Adaption taucht King mit seiner Frau am Arm auf dem 87. Revier auf, um die Botschaft der Moritat zu verkünden: „Verbrechen lohnt sich nicht. Man muss dafür bezahlen!“ Er entschuldigt sich bei Carella, was, wie Kings Frau bemerkt, in ihren 18 Ehejahren noch nie vorgekommen sei. Bei Sylvestre fliegt Bettencourt, von der Entführung nur einen Abend lang belästigt und eine menschenverachtende „Lösung“ ohne größere Umstände oder moralische Skrupel bewerkstelligt, am Morgen wie geplant zu einem großen Empfang nach New York – um dort mit anderen Mitgliedern der korrupten Elite „das moderne Brasilien“ zu präsentieren.

Historisch wie gesellschaftlich verortet Silvestre seinen Roman genau. Die Jahreszahl wird nie genannt, aber es finden sich welthistorische Bezugspunkte: die Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein und das grüne Licht für die deutsche Wiedervereinigung. Wir sind im São Paulo des Jahres 1990, der größten Stadt Brasiliens, fünf Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, mitten in einem Klima allmählichen Wandels, der für Militärs wie willfährige Wirtschaft neue Seilschaften, heimliche Machtbündnisse und schlicht mehr Geschäft begründet. „Mehr Demokratie, mehr Werbekampagnen“, fasst das Mogul Bettencourt einmal schlicht zusammen. Erster Präsident der Neuen Republik war 1985 übrigens José Sarney; er hatte während der Militärdiktatur hohe Ämter bekleidet.

Mit seinem Protagonisten Bettencourt, dessen Geschäftsgebaren und Partnern, seinem Hauspersonal und vor allem auch seiner zweiten Ehefrau, der schönen Mara Elizabeth Grunnert – ihre Mischlingsherkunft eine weitere gesellschaftspolitische Linie des Romans -, unternimmt Sylvestre eine Expedition in die politökonomische Struktur seines Landes. Wir alle wissen: Was da für das Jahr 1990 verhandelt wird, das war damals erst der Anfang, gewiss ist es seitdem nicht besser geworden.

Auch die Entführer – modernisiert

Der Kriminalroman als politisches Medium erweist sich bei Silvestre als äußerst robust, sinnlich und lebendig. „Der stumme Zeuge“ ist nicht nur seiner Thriller-Elemente, sondern auch seiner Gesellschaftsanalyse wegen eine überaus spannende und lohnende Lektüre. Bei McBain waren die Entführer Kleinkriminelle, bei Kurosawa war es ein die Welt hassender, nietzscheanischer Einzeltäter. Bei Sylvestre sind es Profis, Mitglieder eines ganz Südamerika umspannenden Netzwerks ehemaliger Geheimdienstleute, die viele ihrer Fähigkeiten bei der CIA oder beim US-Militär erwarben und sich seit Pinochets Niedergang als eine Kaste von Berufsverbrechern „in den privaten Sektor“ orientiert haben. Im Fall Bettencourt stoßen sie zwar an eine sozusagen systeminhärente Grenze – die ganz großen Haie sollte man besser nicht angreifen, merken sie -, aber sie lernen daraus. Sylvestre liefert hier nebenbei auch eine kleine Kulturgeschichte der südamerikanischen Kidnapping-Industrie. Die größte Rückblende des Buches geht sechs Jahre zurück, nicht nur ein paar Tage und Stunden wie all die übrigen. Das Bedauern eines alten Schergen darin über die sich demokratisierenden Verhältnisse ist ein Kabinettstück politischer Literatur, eine kurze „crónica“ lateinamerikanischer Gewaltstrukturen, gleichzeitig sitzt Bettencourt an einer Werbekampagne, begreift die Demokratie als Geschäft und dekliniert die sexistischen Rassen- und Hautfarbenverhältnisse Brasiliens. Zynisch ist er in jeglicher Hinsicht: „Die Liebe muss erfunden worden sein, um irgendetwas zu verkaufen“, sinniert er einmal.

Candyland – Frauen als Objekte

Candyland – Frauen als Objekte

Rücksichtslos ist der Autor Silvestre, in seinem Heimatland ein bekannter Journalist und Fernsehmoderator, in der Benennung sexistischer Strukturen. Was er in Gestalt des Machos Bettencourt als brasilianischen Mann zeichnet, ist mehr als deutlich (verdeckt bekommt auch Coelho hier sein Fett weg).

Gern hätte ich den 2005 gestorbenen Ed McBain gefragt, wie er denn die Aktualisierung seines Schuhfabrikanten King zu einem skrupellosen, korrupten, macht- und sexbesessenen Kommunikationsmanager findet. Selbst kein Mann von Traurigkeit und Ehebruch, wie auch manche seiner Detektive vom 87. Revier nicht, war sein unter dem Doppelamen Ed McBain und Evan Hunter erschienener Roman „Candyland“ (2001) das brutale und idealtypische Psychogramm eines amerikanischen Geschäftsmanns an der Jahrtausendwende: erfolgreich, dies auch als Sexmanicac und kaltblütiger Lügner, des Mordes an einer Prostituierten verdächtig.

„Diese Männer sind besessen. Sie versuchen, sich aufzuhalten, aber sie können es nicht, sie sind besessen. Jede Minute des Tages denken sie an Sex, sie können damit nicht aufhören. Auch jetzt, in diesem Moment, denkt unser Mann an Sex. Er kann nicht anders, ich würde eine Million Dollar darauf wetten“, sagt in „Candyland“ ein Profiler.

Bettencourt teilt – den McBain von 1959 weit hinter sich lassend – seiner Frau die Entführung des falschen Kindes und seine geplanten Winkelzüge mit, während er sie fingert und sie zwingt, ihn weitergehend zu befriedigen. Mara gehört ihm mehr als seine Autos, heißt es. Wie bei McBain und Kuroswa, ja auch die spätere Mrs. Reagan (Nancy Davis) in der TV-Adapation gehört dazu, ist aber auch bei Sylvestre die Ehefrau die Stimme des Gewissens. Ausrichten aber kann sie bei Silvestre nichts mehr – bis auf einen Akt des Widerstands, der zu den Hoffnungsbögen des Romans gehört. Der Ehestreit über den Umgang mit dem fremden entführten Kind (für das Toshiro Mifune bei Kurosawa die Karriere opfert) ist nicht einmal mehr „ein Machtspielchen, und zwar einfach deshalb“, wirft ihr Bettencourt an den Kopf, „weil du überhaupt keine Macht hast. Dein Designerkleid, deine Schuhe, die aufwändige Frisur, die manikürten Nägel, deine makellose Haut, deine Zähne mit Porzellanüberzug, alles an dir, alles, was du bist, gehört nicht dir. Du gehörst dir nicht, Mara Elizabeth Grunnert Bettencourt. Ich zahle dafür. Ich zahle für dich. Um dich zu besitzen. Um in dich einzudringen, wann immer ich will…“ Und dann nennt er auch noch die Öffnungen. Mitten in der Auseinandersetzung verlangt er: „Blas mir einen.“ Und es geht weiter, viel weiter, dies in einem literarischen Parforceritt. Er kennt auch alle ihre Namen, die sie einmal hatte, die sie sich als Escort-Girl zugelegt hatte. Er weiß alles über seinen Besitz. „Der Löwe liebt seine Beute.“ Nur einen letzten Funken, einen allerletzten, kennt er nicht.

Bei Ed McBain hatte sich der Streit der Eheleute noch so gelesen:

Bei Ed McBain hatte sich der Streit der Eheleute noch so gelesen:

„Was hat das mit mir zu tun? Was habe ich damit zu schaffen?“

„Sie wollten Bobby entführen.“

„Ja, aber sie haben es verpatzt. Sie nahmen Jeff. – Als ich im Krieg war und mein Kamerad neben mir fiel, da fühlte ich mich auch nicht für seinen Tod verantwortlich. Ich habe mich diebisch gefreut, dass die Kugel nicht mich getroffen hatte. Ich empfand weder Schuld noch Verantwortung. Ich hatte das Gewehr nicht abgefeuert, dessen Kugel ihn getroffen hatte. Meine Hände waren rein. Und sie sind auch jetzt rein.“

„Das ist etwas anderes. So dumm bist du nicht, dass du den Unterschied nicht erkennst.“

„Ich bin überhaupt nicht dumm. Wie in aller Welt soll ich ihnen das ganze Geld geben? Glaubst du, ich würde es nicht hergeben, wenn ich es hätte?“

„Aber du hast es! Lüg mich doch nicht an!“

„Ich brauche jeden Cent, den ich habe, für das Geschäft. Siebenhundertfünfzigtausend Dollar. Wie kann ich davon zwei Drittel weggeben? Verstehst du das nicht?“

„Ja, ich verstehe vollkommen. Ein Menschenleben gegen ein Geschäft.“

„Nein, das Leben eines Jungen gegen meins!“

Und dann ist da noch, neben vielen anderen Geschichten, die der Haushälterin und die des Chauffeurs, der einst ein Offizier war, und seiner Tochter. Da ist auch der entführte Junge, mit dem das Buch begann und endet. Der Junge, der nicht lesen und schreiben kann und dennoch in ein Heft malt, überzeugt davon, seine Hausaufgaben zu machen. Da ist, das ganze Buch hindurch, wie ein Ariadnefaden des Humanismus, ein Echo des Mottos, Peter Handkes und Wim Wenders‘ „Himmel über Berlin“ entlehnt, all den Niederungen, durch die man hier watet, zum Trotz.

„Als das Kind Kind war;

wusste es nicht, dass es Kind war;

und alles in ihm war beseelt;

und alle Seelen waren eins.“

Alf Mayer

Edney Sylvestre: Der stumme Zeuge (A felicidade é facil, 2011). Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Kirsten Brandt. Limes Verlag, München 2016. 224 Seiten, 19,99 Euro. Verlagsinformationen.

Ed McBain (d. i. Evan Hunter): Kings Lösegeld. Krimi mit dem 87. Polizeirevier (Originaltitel: King’s Ransom, 1959). Deutsch von Gitta Bauer. Ullstein, Frankfurt am Main, Berlin und Wien 1980, 172 Seiten.

Ed McBain selbst adaptierte „Kings Lösegeld“ für die NBC-Fernsehserie vom „87. Polizeirevier“ (TV Ausstrahlung war am 19. Februar 1962) , ein Jahr bevor Akira Kurosawa zusammen mit drei weiteren Drehbuchautoren daraus „Zwischen Himmel und Hölle“ machte.

Zwischen Himmel und Hölle (Originaltitel: 天国と地獄, Tengoku to Jigoku / High and Low), Japan 1963. Regie: Akira Kurosawa; Buch: Eijiro Hisaita, Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo Oguni, nach Ed McBains Roman „Kings Lösegeld“ (King’s Ransom) von 1959; Übersetzung der Vorlage: Hayakawa Shobo; Kamera: Asakazu Nakai, Takao Saito; Schnitt: Akira Kurosawa; Musik: Masaru Satō; mit: Toshiro Mifune, Tatsukya Nakadai, Kyoko Kagawa, Tatsuya Mihashi, Isao Kimura, Kenjiro Ishiyama, Takeshi Kato u.v.a.; Länge: 143 Min.; Schwarz-Weiß, Cinemascope (Toho Scope), Format 2:35 zu 1. CrimeMag-Essay dazu von Alf Mayer.

Zwischen Himmel und Hölle (Originaltitel: 天国と地獄, Tengoku to Jigoku / High and Low), Japan 1963. Regie: Akira Kurosawa; Buch: Eijiro Hisaita, Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo Oguni, nach Ed McBains Roman „Kings Lösegeld“ (King’s Ransom) von 1959; Übersetzung der Vorlage: Hayakawa Shobo; Kamera: Asakazu Nakai, Takao Saito; Schnitt: Akira Kurosawa; Musik: Masaru Satō; mit: Toshiro Mifune, Tatsukya Nakadai, Kyoko Kagawa, Tatsuya Mihashi, Isao Kimura, Kenjiro Ishiyama, Takeshi Kato u.v.a.; Länge: 143 Min.; Schwarz-Weiß, Cinemascope (Toho Scope), Format 2:35 zu 1. CrimeMag-Essay dazu von Alf Mayer.

Offenlegung: Alf Mayer ist zusammen mit Frank Göhre Autor von „Cops in the City. Ed McBain und das 87. Polizeirevier. Ein Report“, auf dem dieser Text in kleineren Teilen beruht. Erschienen ist das Buch beim Verlag CulturBooks, der von dem LitMag-Herausgeber Jan Karsten und von Zoë Beck geleitet wird.