Smile Jamaika

Von Frank Göhre

Die Geschichte eines Landes in den Rasta-Farben: Grün, Gelb, Rot oder auch: Grün ist die Insel, Gelb ist der Strand und Rot fließt das Blut auf Jamaika-Land.

Das Städtchen Holcomb liegt auf der Weizenhochebene von West-Kansas, eine weite, einsame Gegend, die selbst für die anderen Kansaner „hinter dem Mond“ liegt. Um den 22. Juli 1955 fuhr Charles Manson zusammen mit seiner siebzehnjährigen schwangeren Frau in einem gestohlenen Mercury1951 von Bridgeport (Ohio) nach Los Angeles.

Zwei erste Sätze. Zwei Autoren, die unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ein Snob, der andere ein Freak. Der eine ein renommierter Autor und Liebling der New Yorker Schickeria, der andere der Texter und Sänger einer verbal-radikalen Rockband. Beide jedoch verbindet ein Schreibstil, der als New Journalism Schule machte. Truman Capote und Ed Sanders haben über spektakuläre Mordfälle geschrieben. Capote über Mord an einer Farmerfamilie, Ed Sanders über die Morde der Charles Manson-Family. Beide ließen sich über Jahre auf Täter und Angehörige ein, recherchierten selbst vor Ort, dokumentierten und gaben vor allem auch ihren persönlichen Eindrücken Raum. So entstanden „Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen“ und „The Family. Die Geschichte von Charles Manson und seiner Strand-Buggy-Streitmacht“ (siehe Cultmag 19.9.2009).

Literarisch noch einen Schritt weiter geht Hunter S. Thompson mit seiner Gonzo-Schreibe (siehe Cultmag 11.1.2012). Er schert sich einen Dreck um Objektivität, berichtet (mitunter auch auf Speed) ausschließlich über seine Sicht auf die jeweiligen Ereignisse, die er ätzend kommentiert und mit Zitaten aus Politpropaganda und Konsumwerbung collagiert.

Literarisch noch einen Schritt weiter geht Hunter S. Thompson mit seiner Gonzo-Schreibe (siehe Cultmag 11.1.2012). Er schert sich einen Dreck um Objektivität, berichtet (mitunter auch auf Speed) ausschließlich über seine Sicht auf die jeweiligen Ereignisse, die er ätzend kommentiert und mit Zitaten aus Politpropaganda und Konsumwerbung collagiert.

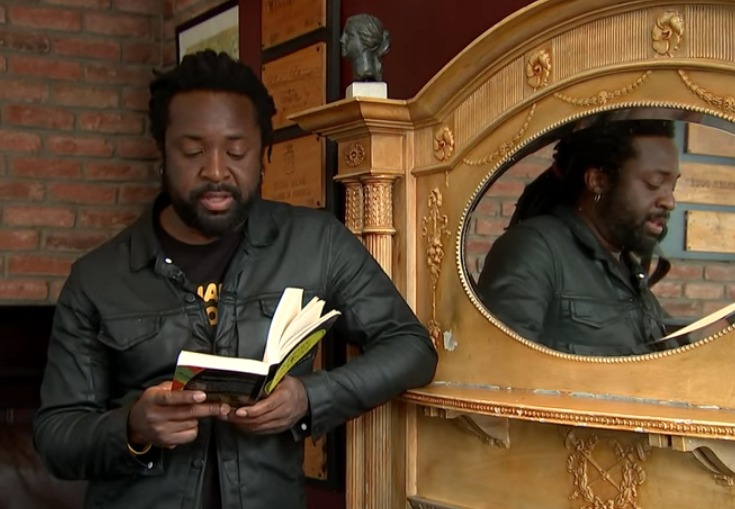

In dieser Tradition des New Journalism steht der 47jährige Jamaikaner Marlon James mit seinem jetzt bei Heyne Hardcore erschienenen Roman „Eine kurze Geschichte von sieben Morden“ nicht – obwohl er es auf den ersten Blick (Zeittafel, Personenauflistung) so aussehen lässt, als lege er mit seinem 858 Seiten Buch eine sich über drei Jahrzehnte erstreckenden literarische Reportage vor, vergleichbar mit dem auch nicht gerade schmalen Mafia-Epos „Ehre deinen Vater“ des New Journalism Mitbegründers Gay Talese. Marlon James Vorbild aber ist James Ellroy: „Ehrlich gesagt war Ellroys Panorama der USA [„American Tabloid“] wie eine Bibel für mich … Er beschreibt einen der grausamsten Wendepunkte der amerikanischen Geschichte. Und Ellroy erzählt dieses Ereignis aus der Perspektive und in der Sprache gewöhnlicher Leute, die es niemals in die Geschichtsbücher schaffen würden.“

In dieser Tradition des New Journalism steht der 47jährige Jamaikaner Marlon James mit seinem jetzt bei Heyne Hardcore erschienenen Roman „Eine kurze Geschichte von sieben Morden“ nicht – obwohl er es auf den ersten Blick (Zeittafel, Personenauflistung) so aussehen lässt, als lege er mit seinem 858 Seiten Buch eine sich über drei Jahrzehnte erstreckenden literarische Reportage vor, vergleichbar mit dem auch nicht gerade schmalen Mafia-Epos „Ehre deinen Vater“ des New Journalism Mitbegründers Gay Talese. Marlon James Vorbild aber ist James Ellroy: „Ehrlich gesagt war Ellroys Panorama der USA [„American Tabloid“] wie eine Bibel für mich … Er beschreibt einen der grausamsten Wendepunkte der amerikanischen Geschichte. Und Ellroy erzählt dieses Ereignis aus der Perspektive und in der Sprache gewöhnlicher Leute, die es niemals in die Geschichtsbücher schaffen würden.“

Das war Inspiration und Ansporn für ihn. Ebenso wie die Erzählstruktur William Faulkners in „Als ich im Sterben lag“, ein Roman in 60 kurzen Abschnitte aus stets wechselnden Perspektiven der fünfzehn an dem Ereignis eines Leichenzugs beteiligten Personen.

Marlon James zentrale Geschichte ist der reale Mordanschlag auf den Reggae-Star Bob Marley.

Marlon James zentrale Geschichte ist der reale Mordanschlag auf den Reggae-Star Bob Marley.

Am 3. Dezember 1976 stürmen sieben Männer in Bob Marleys Haus auf der Hope Road in Kingston. Sie schiessen wild um sich. „Wir machten gerade `ne Pause, Bob, Taylor (der Manager) und ich“, erzählt der Gitarrist der Marley Band in dem 2012 uraufgeführten Dokumentarfilm „Marley“ des Briten Kevin McDonald. „Wir waren in der Küche.“ Sie sehen einen Revolver in einer schwarzen Handschuhhand. Der Manager und Marley´s Frau Rita brechen schwer getroffen zusammen. Marley selbst bekommt nur einen Streifschuss an Brust und Arm ab. „Dann“, erinnert sich Rita. „war zu hören ‚Sind alle tot?‘, und die Antwort ‚Ja, man, alle tot‘.“

Es ist sinnvoll – und zugleich ein Kritikpunkt an Marlon James Roman – vorab ein paar Fakten über die Geschichte Jamaikas und die Politik des Kalten Krieges zu wissen, denn dieser Hintergrund und die damaligen Zusammenhänge werden zwar benannt, bleiben aber ein nur mühsam zusammensetzendes Puzzle.

Jamaika ist bis 1962 britische Kolonie. Mit der Unabhängigkeit übernimmt die „Jamaican Labor Party“ (JLP) die Regierungsgeschäfte. Es ist eine Politik der Misswirtschaft. Die Arbeitslosigkeit steigt von Jahr zu Jahr, die Armut und die Verelendung vor allem in der Hauptstadt Kingston wächst. Zugleich aber nimmt der Anteil ausländischer Eigentümer in vielen Sektoren der Wirtschaft zu. Korruption ist an der Tagesordnung. 1968 kommt es zu ersten größeren Demonstrationen und gewaltsamen Unruhen. In dieser Atmosphäre entwickelt sich der Reggae zu einem international begeistert aufgenommenen Musikstil mit Bob Marley an der Spitze. Die „People´s National Party“ (PNP) organisiert sich neu und gewinnt mit Michael Manley 1972 die Wahlen. Manley´s politisches Ziel ist ein demokratischer Sozialismus. Seine Vorstellungen sieht er in Kuba realisiert. Er ist in engem Kontakt mit Fidel Castro. Das missfällt den USA. Einen zweiten kommunistischen Inselstaat in der Karibik soll es nicht geben. Die CIA wird aktiv. Die Parole ist: Destabilisierung des Systems.

In Kevin McDonald´s Dokumentarfilm äußern sich Zeitzeugen. „Politisch herrschte in Jamaika damals ein Ost-West-Konflikt. Das war beängstigend. Auf der einen Seite standen die ultrakonservativen Rechten in Gestalt von Edgar Seaga (JLP), Reagans Mann in der Karibik. Manley (PNP) hingegen galt als Kommunist.“

„In den Ghettos standen sich rivalisierende Gangs gegenüber, die entweder von den Rechten oder den Linken aufgehetzt wurden.“

„Das waren die Jungs, die den Politikern den Rücken frei hielten.“

„In manchen Gegenden waren diese Typen an der Macht.“

„Es wurde alles von Gangstern beherrscht, von politischen Gangster.“

In dieser Zeit der Gewalt – die jamaikanische Presse meldet täglich mindestens drei bei Straßenkämpfen getötete Personen – ist Bob Marley nach einem gemeinsamen Konzert mit Stevie Wonder im Nationalstadion Kingston motiviert, seinen Beitrag zur Bemühung um Frieden im Land zu leisten. Stevie Wonder hat seine Gage einer Blindenschule gespendet. Bob Marley denkt an die gesamte Bevölkerung: Er will ein Gratiskonzert geben! Ein Friedenskonzert! Ein Konzert mit dem Slogan (und Songtitel) „Smile Jamaica“ – Help my people, help them right!

Es ist Mitte September 1976. Marley spricht mit seinem Manager Don Taylor. Der sagt „okay“. Marley ruft den nur ein paar Häuser weiter wohnenden Premier Michael Manley an. Der Staatschef macht aus seiner Begeisterung für das Projekt keinen Hehl: „Das ist genau das, was das Land jetzt braucht.“ Das Konzert soll in dem riesigen Park gleich hinter seiner Villa stattfinden. Marley betont, dass „Smile Jamaica“ absolut apolitisch sein müsse: „Die Diebe, die zur Rechten und zur Linken von Christus am Kreuz hängen, das sind die beiden politischen Parteien. Christus, das ist Rasta. Ich bin Rasta. Ich stehe auf seiner Seite – I and I, Rastafari!“

Als Termin wird der 5. Dezember festgelegt. Doch nur ein paar Tage nach der offiziellen Ankündigung gibt die Regierung bekannt, dass am 20. Dezember landesweit Wahlen stattfinden werden. Für Marley ist das ein Desaster, weil zu recht befürchtet, dass der Eindruck entsteht, er habe sich von der PNP vereinnahmen lassen. Er denkt kurz daran, alles abzusagen. Aber wie soll er die Lage seinen Anhängern in den Ghettos erklären, ohne einen neuen Aufruhr auszulösen?

Zu diesem Zeitpunkt beginnt unter Überschrift „Original Rockers. 2. Dezember 1976“ Marlon James Jamaika-Saga „Eine kurze Geschichte von sieben Morden“ in fünf Kapiteln mit 76 Haupt- und Nebenpersonen, von denen dann doch nur zwölf in kurzen und langen – mitunter zu langen, weil redundant – Erzählpassagen zu Wort kommen. Es sind allesamt fiktive Personen, die James an Hand der von seinen vier Zulieferern recherchierten Materialen kreiert hat.

Nicht auszuschliessen ist, dass eine der Quellen auch die Artikelund Bücher des französischen Journalisten und ehemaligen Chefredakteurs der Reggae-Zeitschrift Natty Dread Thibault Ehrengardt ist (ein Autor in bester New Journalism Tradition). Und natürlich ist eine weitere Vorlage der Anfang der siebziger Jahre gedrehte Kultfilm „The Harder They Come“ mit Jimmy Cliff als Junge vom Land, der in Kingston zum Drogendealer und Reggae-Star wird. Das allerdings schmälert keineswegs die literarische Qualität des 2014 in den USA erschienenen Romans – inzwischen mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet.

Nicht auszuschliessen ist, dass eine der Quellen auch die Artikelund Bücher des französischen Journalisten und ehemaligen Chefredakteurs der Reggae-Zeitschrift Natty Dread Thibault Ehrengardt ist (ein Autor in bester New Journalism Tradition). Und natürlich ist eine weitere Vorlage der Anfang der siebziger Jahre gedrehte Kultfilm „The Harder They Come“ mit Jimmy Cliff als Junge vom Land, der in Kingston zum Drogendealer und Reggae-Star wird. Das allerdings schmälert keineswegs die literarische Qualität des 2014 in den USA erschienenen Romans – inzwischen mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet.

Marlon James ist in den damaligen Tagen des Chaos und der Gewalt in den Ghettos erst sechs Jahre alt. Er wächst in der Kingston vorgelagerten Küstenstadt Portmore auf, seine Mutter ist bei der örtlichen Polizei, sein Vater ist Anwalt: „Ich wusste, dass meine Eltern Angst hatten, auch wenn ich nicht verstehen konnte, warum. Es gab ein Gefühl, dass alles passieren konnte.“

Marlon James ist in den damaligen Tagen des Chaos und der Gewalt in den Ghettos erst sechs Jahre alt. Er wächst in der Kingston vorgelagerten Küstenstadt Portmore auf, seine Mutter ist bei der örtlichen Polizei, sein Vater ist Anwalt: „Ich wusste, dass meine Eltern Angst hatten, auch wenn ich nicht verstehen konnte, warum. Es gab ein Gefühl, dass alles passieren konnte.“

In den ersten beiden Kapitel seines Romans geht es um genau diese Atmosphäre. In einem perfekt arrangierten Wechsel sprechen der Don einer Ghetto-Gang, seine rechte Hand und zwei seiner Jungs, ein CIA-Mann, ein Journalist und eine junge Frau, die von dem „Sänger“, der im Buch nie namentlich genannt wird, schwanger ist, über ihren Alltag, ihre Hoffnungen und ihre aktuellen Probleme und Pläne. Dabei geht es immer wieder um den „Sänger“. Er soll an gefälschten Pferdewetten beteiligt sein, sich verkauft und sein Volk verraten haben, nicht schwarz und nicht weiß sei, ein Mischling eben, triebhaft und unersättlich nach Reichtum und Ruhm. CIA-Männer und Profikiller aus Amerika kommen ins Spiel. Waffen werden in das Ghetto geliefert. Die rechte Hand des Don lässt sich auf riskante Deals ein, verfolgt aber weiterhin eigene Interessen. Am Tag des Anschlags geht alles schief:

„Josey zielt nicht auf den Kopf / So wie der Kubaner uns gesagt hat / Zielt immer auf den Kopf / Zerfetzt den Schädel / Du siehst mich an / Lässt die Grapefruit fallen / Schaust mich an / Und ich will, dass du schreist und brüllst und heulst / Dir in die Hose pisst, umkippst und liegen bleibst / Aber du guckst nur und zuckst nicht mit der Wimper / Und ich und ich / Bam-Bam /Jah Rastafari schieß dir ins Herz / Du rufst nach Selassie / Hast du ihn erwischt?, frag ich Josey / Ja.“

Eine neunseitige Textpassage als Rap eines mit Koks vollgepumpten Täters. Und gleich danach in einem einzigen siebenseitigen Satz die Sicht seines Gang-Brothers auf das Geschehene. Diese beiden ersten Kapitel sind die stärksten des gesamten Romans. Sie haben einen rasanten Drive und bleiben bis zum letzten Take spannend. Dann allerdings macht Marlon James einen harten Schnitt und setzt gut zwei Jahre später mit „Shadow Dancin‘. 15. Februar 1979“ neu an.

In diesem Teil gibt es nur ein paar die Geschichte weiterführende Momente, die zudem noch überdeckt sind von seitenlangen und (leider) weitgehend banalen Dialogen. Der CIA-Mann ist über seine Behörde frustriert und hat bereits sein Flugticket nach Argentinien in der Tasche. Eine junge Jamaikanerin lebt mit einem Amerikaner zusammen, der bei einer Bauxit abbauenden Firma arbeitet (Jamaika ist nach wie vor eine der bedeutendsten Fördernationen des Aluminiumerzes). Die Firma will jetzt „dieses beschissene Land abschreiben … jetzt auch noch eine Abgabe zu erheben ist der erste weltweit zu hörende Schuss, der Jamaikas Eintritt in den Kommunismus signalisiert“. Und die rivalisierenden Ghettos schließen Frieden. Drei der jugendlichen Attentäter werden hingerichtet. Da wird es dann wieder interessant. Da setzt Marlon James gekonnt die als „Fakten“ ausgegebenen Passagen in Don Taylors Buch „Marley And Me: The Real Bob Marley Story“ in Rollenprosa um.

Bob Marleys Manager schreibt:

Bob Marleys Manager schreibt:

„Bis dahin war mir nicht klar gewesen, wie gut das jamaikanische Milieu organisiert war. Sie hatten geschafft, was der Polizei misslungen war. Sie hatten die Schuldigen aufgespürt … Als wir am gully ankamen, waren die drei Männer festgebunden. Ich kannte einen von ihnen. Er hat erzählt, dass er und drei andere jungen Männer von CIA-Agenten ausgebildet worden seien, die ihnen Waffen und Kokain gegeben hätten. Sie haben alle versucht zu erklären, wie sie gegen ihren Willen in eine Aktion hineingezogen wurden, die ihnen über den Kopf wuchs, und während sie sprachen, flehten ihre Augen Bob und mich um eine großmütige Geste an. Aber die Justiz des Ghettos nahm ihren Lauf … Bevor die Generäle des Ghettos das letzte Opfer niederstreckten, hielten sie Bob den Revolver hin: ‚Skip, willst du dieses Schwein erledigen?‘ Aus dem Hintergrund habe ich gesehen, wie Bob ablehnte, aber er zeigte keinerlei Gefühle. Da habe ich verstanden, dass er in eine neue Phase eingetreten war.“

In Marlon James Roman liest sich das in den Worten des Ghetto-Dons so: „Der Mann, dem Unrecht widerfahren ist, muss jetzt entscheiden, wie das Recht wiederhergestellt wird. Der Manager tritt beiseite, denn das ist eine Sache zwischen dem Sänger und mir. Er sieht mich an, ich sehe ihn eine Sekunde lang an, ich sehe einen Blitz und höre einen Knall und ein Zischen … Der Sänger flackert wie ein schwaches Fernsehsignal, und in seinen Augen blitzt Feuer. Ich schüttle es ab. Ich fühle die Brise nicht auf mir. Ein kühle Brise, als wären wir am Meer. Ich schüttle es ab. Ich sehe ihn an, und er sieht mich an. Hinter meinem Rücken, in meinen Hosenbund geschoben, die Pistole, ich ziehe sie heraus, halte sie am Lauf und gebe sie dem Sänger. Ich warte, dass er sie nimmt. Ich sehe Leggo Beast [einer der Attentäter] und den Sänger an. Seine Hand zuckt nicht einmal. Er schüttelt nicht einmal den Kopf. Er dreht sich um und geht weg, und der Manager hoppelt hinter ihm her. Ich will nicht, dass er geht, ohne zu wissen, dass Papa-Lo [der Ghetto Don] diesem Mann Gerechtigkeit widerfahren lässt. Als ich abdrücke, bleibt er eine Sekunde lang stehen. Irgendwo auf irgendeiner Party hat der DJ gerade gesagt, People, are you rea-eh-dy?“

Vier Monate später war ich gemeinsam mit einem Grafiker und Fotografen aus München und einem deutschstämmigen Streetworker aus Chikago sechs Wochen auf Jamaika. Wir wollten Material für ein Buch über Reggae und Rastas sammeln. Daraus wurde nicht viel. Schon der Zollbeamte in Montego Bay machte klar, wie die aktuelle Situation im Land ist. Ich wollte mein beim Abflug in Deutschland einbehaltenes simples Taschenmesser zurück. Der Zollbeamte schüttelte den Kopf: „Was willst du mit einem Messer? Hier brauchst du eine Pistole.“ Das Messer gab´s nicht mehr.

Draußen auf der nächtlichen Straße wollten uns zwei Kids zu einem Hotel abschleppen. Ein Wagen fuhr heran. Ein etwas älterer Typ lehnte sich heraus, scheuchte die Kids weg und sagte zu uns: „Steigt ein, ich habe das Richtige für euch.“ Das „Richtige“ war eine von Amerikaner offensichtlich fluchtartig verlassene Villa mit Steg zum Sandstrand und dem Meer. Der Typ und seine Gang hatten sie in Besitz genommen. Noch in der Nacht kamen an die zwanzig Leute, kifften und koksten und tanzten zu lokalen Reggae-Hits bis zum Sonnenaufgang. Später sahen wir weitere leerstehende Wohnanlagen, verkommene Pools und zerstörtes Mobiliar. Der Bus nach Kingston war rundum vergittert, wir sahen riesige Müllhalden über die Geier kreisten und der Fahrer erwiderte auf unsere Bitte, aussteigen zu wollen: „Hier nicht, hier werdet ihr umgebracht.“

Auch unter Michael Manley´s Regierung waren sie sozialen Probleme nicht gelöst. Die Ghetto-Gangs waren noch stärker als zuvor in Drogengeschäfte involviert. Eine Ahnung über das Ausmaß bekamen wir in den Blue Mountains beim Blick auf die riesigen Hanffelder und die Landepisten für die Sportflugzeuge der Drogenkuriere.

Marlon James macht hier einen weiteren Schnitt und erzählt in dem Kapitel „White Lines/Kids in Amerika. 14. August 1985“ wie nicht nur die Drogen-Connection zwischen Jamaika und New York ist. In Haft sitzende Personen eines Syndikats kommen zu Wort. Es gibt neue, aufschlussreiche Aspekte zum Attentat auf den inzwischen verstorbenen Bob Marley (1981). Sämtliche Fäden werden wieder aufgenommen. Die „kurze Geschichte von den sieben Morden“ klärt sich. Das alles ist wieder routiniert und spannend erzählt, mit reichlich Sex & Gewalt – was womöglich für den Sender HBO ausschlaggebend war, sich die TV-Serienrechte zu sichern. Marlon James schreibt schon das Drehbuch für die Pilotfolge. Als Homosexueller hat er Jamaika wegen der dort vorherrschenden Diskriminierung und auch gewaltsamer Übergriffe verlassen. In seinem umfangreichen Roman ist auch das Thema: „Es war sehr wichtig für mich, dass es homosexuelle Charaktere in dem Buch gibt, um die Homosexualität und Heuchelei in Jamaika widerzuspiegeln.“

Marlon James macht hier einen weiteren Schnitt und erzählt in dem Kapitel „White Lines/Kids in Amerika. 14. August 1985“ wie nicht nur die Drogen-Connection zwischen Jamaika und New York ist. In Haft sitzende Personen eines Syndikats kommen zu Wort. Es gibt neue, aufschlussreiche Aspekte zum Attentat auf den inzwischen verstorbenen Bob Marley (1981). Sämtliche Fäden werden wieder aufgenommen. Die „kurze Geschichte von den sieben Morden“ klärt sich. Das alles ist wieder routiniert und spannend erzählt, mit reichlich Sex & Gewalt – was womöglich für den Sender HBO ausschlaggebend war, sich die TV-Serienrechte zu sichern. Marlon James schreibt schon das Drehbuch für die Pilotfolge. Als Homosexueller hat er Jamaika wegen der dort vorherrschenden Diskriminierung und auch gewaltsamer Übergriffe verlassen. In seinem umfangreichen Roman ist auch das Thema: „Es war sehr wichtig für mich, dass es homosexuelle Charaktere in dem Buch gibt, um die Homosexualität und Heuchelei in Jamaika widerzuspiegeln.“

James lebt heute in Minnesota. Sein großer, anspruchsvoller Ansatz, mit der Geschichte des Attentats auf Bob Marley auch zwei Jahrzehnte der Landesgeschichte zu erzählen ist allerdings nur halbwegs geglückt. Neben wirklich sehr intensiven Passagen wird man auch mit sehr viel Banalem konfrontiert. Und ohne ein gewisses Vorwissen über die Geschichte Jamaikas (und auch Bob Marley´s Leben) ist einiges nicht so leicht nachvollziehbar.

Frank Göhre

Marlon James: Eine kurze Geschichte von sieben Morden (A Brief History of Seven Killings, 2014). Roman. Heyne, München 2017. Aus dem Englischen von Guntrud Argo, Robert Brack, Michael Kellner, Stefan Kleiner, Kristian Lutze. 864 Seiten, 27,99 Euro.