Weit mehr aus unserer Mitte als wir wissen

Weit mehr aus unserer Mitte als wir wissen

Der Verlag nennt es eine „packende Erzählung von der Erfindung des Terrorismus im 19. Jahrhundert, deren Relevanz bis heute anhält“. Alf Mayer hat sich mit der großen historischen Untersuchung von Carola Dietze aus der Hamburger Edition beschäftigt.

Wie die Eisenbahn und der Kunstdünger ist der Terrorismus ein Produkt der Moderne. Carola Dietze zeigt überzeugend, dass er die Kehrseite moderner politischer Emanzipationsprozesse ist. „Was ist Freiheit? Ist sie lediglich eine Negation? Ist sie das bloße Privileg, nicht angekettet zu sein – nicht gekauft und verkauft, gebrandmarkt und ausgepeitscht zu werden? Wenn das alles ist, dann ist die Freiheit eine bittere Farce, eine grausame Illusion“, sprach der spätere US-Präsident James A. Garner am 4. Juli 1865 bei einer Rede in Ohio. Er war ein Politiker der Institutionen, andere versuchten und versuchen, ihre politischen Ziele mit dem Brecheisen zu erreichen. Wahlweise einer Bombe, einer Schusswaffe, einer Axt.

Im Zentrum von Carola Dietzes großer Recherche steht der Überfall des glühenden Sklavereigegners John Brown auf Harpers Ferry/ Virginia am 16. Oktober 1859. Für sie ist es der Entstehungsmoment des modernen Terrorismus. Sie begründet und – tatsächlich – erzählt das mit beeindruckend tiefschichtigem und umfangreichem Material: auf 660 Seiten und in sechs Kapiteln; 85 Seiten Quellen, Literaturverzeichnis und Register kommen noch hinzu. Zuweilen dringt der Habitus einer Habilitationsschrift in den Definitionspassagen durch, es handelt sich tatsächlich um eine gekürzte und bearbeitete Fassung, insgesamt aber ist das Buch sehr lesbar, ist hochspannende Lektüre, anschaulich, anregend und quellenreich.

Carola Dietze verknüpft Ideen-, Politik-, Rezeptions- und Sozialgeschichte mit biografischen Fallstudien, verbindet sie mit einer transnationalen Medien- und Kommunikationsgeschichte, macht sich die Methoden der Biografieforschung zu Nutze und führt durch Lebensläufe, Netzwerke, Weltbilder, Denkhorizonte, Weltbilder und Motivationen. Wir erfahren und erleben, wie im 19. Jahrhundert Neuigkeiten und Ideen um die Welt gereist sind und sich verbreitet haben, in welcher Geschwindigkeit und Variation. Das ist Geschichts-, Medien- und Politikwissenschaft in hoher Dichte und Güte.

Von der Nationenidee aus den Weg genommen

Die das Terrain definierenden Terrorismusforscher David C. Rapoport und Walter Laqeur sahen bisher einen vormodernen religiösen Terrorismus (die jüdischen Sicarii im antiken Jerusalem, die Assassinen im Persien des Mittelalters oder die indischen Thugs), dann eine moderne politisch-säkulare Entwicklung mit der Französischen Revolution und deren erste Protagonisten mit der russischen Gruppe „Norodnaja Volja“ und den Attentaten europäischer oder aus Europa stammenden Anarchisten am Ende der 1870er Jahre.

Carola Dietze weist der Französischen Revolution eine andere Rolle zu. Sie sieht weniger den jakobinischen Terror, viel mehr die politischen Ideale von persönlicher, politischer wie auch nationaler Freiheit und Gleichheit und die gescheiterten Revolutionen von 1848/49 als Antriebsriemen. Die Ideale von Menschenrechten und Demokratie formierten sich nicht nur in Frankreich und Europa, sondern ebenso auch in Amerika.

Carola Dietze führt das Augenmerk in Sachen Terrorismus weg vom bisherigen Blick auf Osteuropa, und begreift die USA als einen integrativen, wenn nicht gar zentralen Teil dieser Entwicklung. Sie schreibt: „Die Vertreter der dominanten Narrative sehen den Terrorismus primär auf Personen mit systemumstürzenden, revolutionären Ideen – oder gar nur auf Sozialisten und Anarchisten – beschränkt, die es in den USA vor allem unter europäischen Immigranten gegeben habe“, wohingegen „terroristische Taktiken von Beginn an auch von Personen mit gegenrevolutionären Überzeugungen ausgeübt wurden.“

Das rückt die Erfindung des Terrorismus um einige entscheidende Jahrzehnte vor und entscheidend mehr in unsere kulturelle Mitte. Die „Propaganda der Tat“ der Gruppe „Norodnaja Volja“ mit ihrem Attentat auf den Zaren, die Bombenanschläge irischer Nationalisten und dann die internationalen der Anarchisten lagen in den Jahren 1876, 1879 und 1881 folgende. Carola Dietze legt dar, dass die Erfindung moderner terroristischer Gewalt von der Nationenidee aus ihren Weg genommen hat. Der Zeittraum: Mitte des 19. Jahrhunderts. 1858 bis 1866.

Die fünf Erfinder

Ohne die damaligen Massenmedien und Öffentlichkeitsformen wäre es lokale Episode geblieben, was damals

– Felice Orsini für den Versuch, eine italienische Republik zu schaffen,

– John Brown mit dem Kampf für sklavenfreie Vereinigte Staaten von Amerika,

– Oskar Wilhelm Becker für die Vereinigung Deutschlands,

– John Wilkes Booth für die Fortsetzung des Amerikanischen Bürgerkrieges zugunsten der Südstaaten und

– Dmitrij Vladimirovič Karakozov gegen den Zaren

jeder auf seine eigene und doch miteinander verbundene Art unternommen haben.

Diese fünf Namen identifiziert Carola Dietze als die Erfinder des Terrorismus. Für jeden schildert sie die politische Verortung und den lebensgeschichtlichen Weg, der zu den terroristischen Taten führte. Orsini in Paris und John Brown in Harpers Ferry waren bereits 1858 und 1859 am Drücker. In Deutschland versuchte Oskar Wilhelm Becker 1861 mit einem Attentat auf Wilhelm I. die Tat Orsinis nachzuahmen. John Wilkes Booth und Dmitrij Vladimirovič Karakozov orientierten sich bei ihren Anschlägen auf Präsident Abraham Lincoln 1865 und Zar Aleksandr II. 1866 hingegen primär an John Brown. Die drei Nachahmer erfanden das Bekennerschreiben, ihre Attentate sind Beispiele für die drei unterschiedlichen politisch-ideologischen Ausprägungen des Terrorismus – ethnisch-nationalistisch, sozialrevolutionär und rechts radikal –, die von nun an zu beobachten sind.

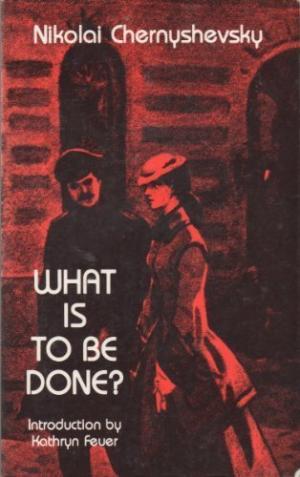

Carola Dietze fächert für diese fünf Attentate die mediale Aufmerksamkeit auf, zeigt, wie transkontinental sie kommuniziert wurden, zeigt, wie über Orsinis Attentat in den USA und wie über John Browns Überfall auf Harpers Ferry in Europa berichtet und diskutiert und in Russland darüber geschrieben wurde. Der im Kerker entstandene und viele Attentäter beeinflussende Roman „Was tun?“ (1863) von Nikolaj Gavrilovič Černyševskij steht mit Harpers Ferry im Zusammenhang, der Roman stellt die Frage, wie idealistische Menschen die Welt im Kleinen verändern können.

Carola Dietze fächert für diese fünf Attentate die mediale Aufmerksamkeit auf, zeigt, wie transkontinental sie kommuniziert wurden, zeigt, wie über Orsinis Attentat in den USA und wie über John Browns Überfall auf Harpers Ferry in Europa berichtet und diskutiert und in Russland darüber geschrieben wurde. Der im Kerker entstandene und viele Attentäter beeinflussende Roman „Was tun?“ (1863) von Nikolaj Gavrilovič Černyševskij steht mit Harpers Ferry im Zusammenhang, der Roman stellt die Frage, wie idealistische Menschen die Welt im Kleinen verändern können.

Eine Nebenfigur, der asketische Intellektuelle Rachmetow, wurde zum Leitbild unzähliger Revolutionäre des zaristischen Russland. Karl Marx war ein eifriger Leser Černyševskij, bewunderte ihn und besaß sieben Bücher von ihm im Original. Lenin übernahm den Titel für seine gleichnamige programmatische Schrift. In Nabokovs Roman „Die Gabe“ (1937) schreibt der fiktive Held eine kritische Biographie Černyševskij, sie umfasst 140 Seiten und ist ein „Buch im Buch“.

Dietzes Buch verknüpft Tat, Opferbereitschaft und Propaganda, untersucht die Wirkungsmechanismen von politisch-symbolischem Scheitern , erhellt „Die Erfindung des Bekennerschreibens“ oder zeigt die „Dialektik einer Niederlage: Durch Kooperation zum erfolgreichen Märtyrer“. Viele Details, viele Dokumente, Abbildungen, Skizzen oder Stadtpläne bringen zusätzlich Orientierung. Interessant fand ich auch das Kapitel über die Radikalisierung der russischen intelligencija, das noch einmal einen anderen Blick auf die uns vertraute Geschichtsschreibung des Terrorismus richtet.

Hier nun die fünf „Erfinder“ im Einzelnen. Die Kurzkapitel können nicht annähernd wiedergeben, was sich im Buch dazu findet.

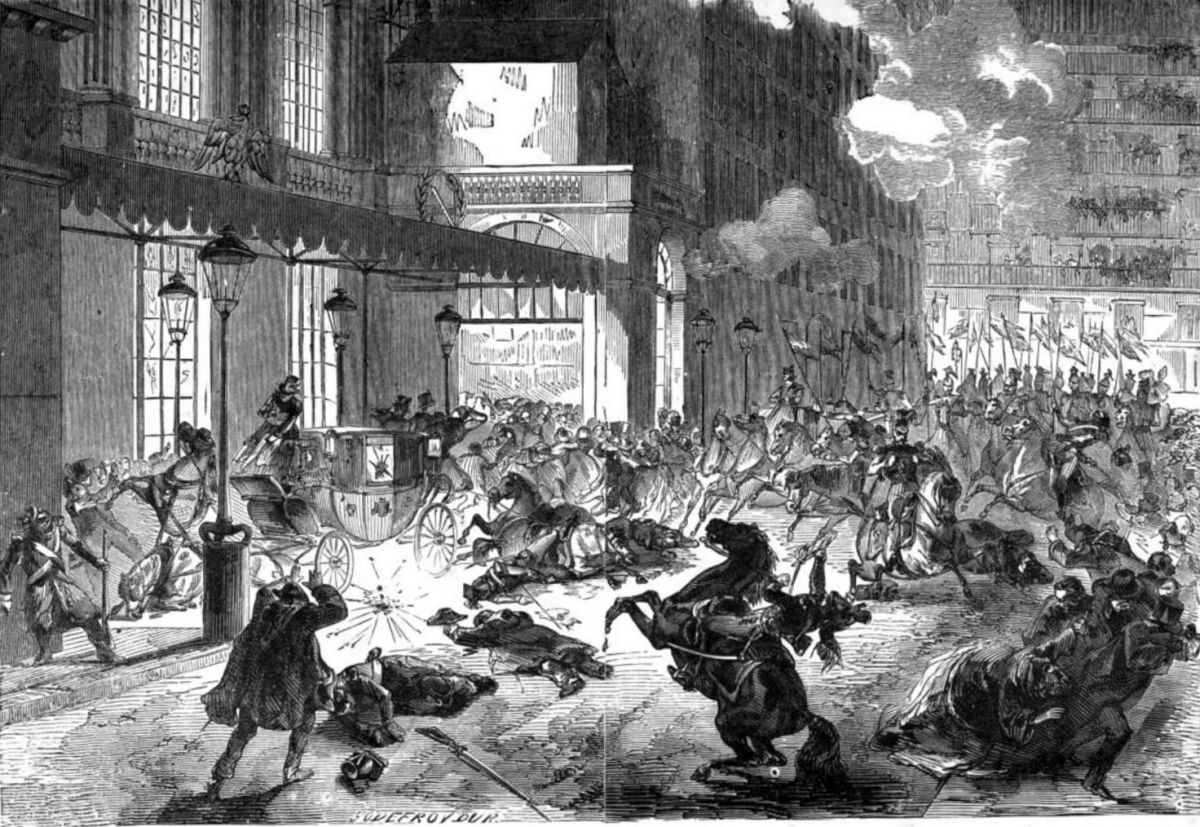

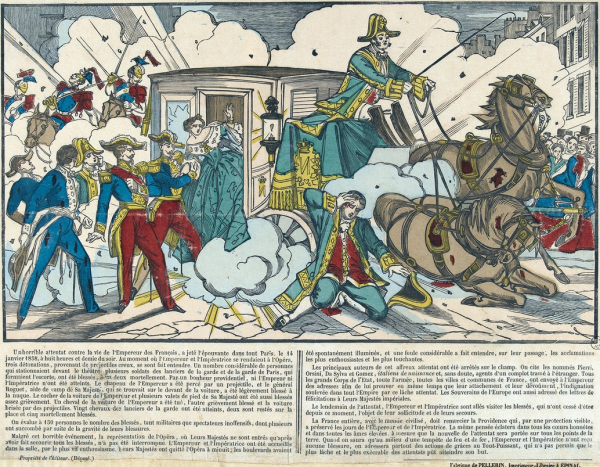

Felice Orsini: Leider die Todesstrafe, sagte der Monarch

Der italienische Rechtsanwalt Felice Orsini (geb. 1819, hingerichtet 1858) verübte im Zuge seines Kampfes für die italienische Einheit und Demokratie 1858 ein Bombenattentat auf den französischen Kaiser Napoleon III., das in ganz Europa und den USA eine Sensation war. 156 Verletzte, darunter 31 Polizisten, 14 Tote, der angegriffene Monarch Napoleon III. jedoch unverletzt. Das Knallquecksilber für den Anschlag hatte Orsini als „neuartige Geräte für die Gasbeleuchtung“ getarnt über Ostende und Brüssel von London nach Paris transportiert. Die kleine Terrorzelle war schnell gefasst, Orsinis Auftritt vor Gericht war so aristokratisch lässig, dass er zum Liebling des Publikums wurde.

Der italienische Rechtsanwalt Felice Orsini (geb. 1819, hingerichtet 1858) verübte im Zuge seines Kampfes für die italienische Einheit und Demokratie 1858 ein Bombenattentat auf den französischen Kaiser Napoleon III., das in ganz Europa und den USA eine Sensation war. 156 Verletzte, darunter 31 Polizisten, 14 Tote, der angegriffene Monarch Napoleon III. jedoch unverletzt. Das Knallquecksilber für den Anschlag hatte Orsini als „neuartige Geräte für die Gasbeleuchtung“ getarnt über Ostende und Brüssel von London nach Paris transportiert. Die kleine Terrorzelle war schnell gefasst, Orsinis Auftritt vor Gericht war so aristokratisch lässig, dass er zum Liebling des Publikums wurde.

„Wir waren überzeugt, das sicherste Mittel, eine Revolution in Italien zu machen, sei, eine Revolution in Frankreich zu erzeugen, und das sicherste Mittel, um solche eine Revolution in Frankreich zu erzeugen, sei, den Kaiser zu ermorden“, erklärte er in seinem ersten Verhör am 9. Februar 1858. Der von ihm attackierte Monarch war angeblich von der freiheitlichen Rhetorik Orsinis so beeindruckt, dass er den Polizeichef ins Gefängnis schickte, um sein Bedauern mitzuteilen zu lassen, dass die Vollstreckung der Todesstrafe aus Gründen der Staatsräson leider unumgänglich sei.

John Brown: Bereit, Märtyrer seiner Sache zu sein

In den USA verfolgte John Brown (geb. 1800, hingerichtet 1859), der letztlich dann als Guerilla für die Emanzipation der Sklaven kämpfte, die Berichterstattung über Orsinis Tat und übernahm die Taktik. Sein Überfall mit 18 Mann am 16. Oktober 1859 auf das in Harpers Ferry gelagerte Waffenarsenal des US-Heeres markiert für Carola Dietze den Entstehungsmoment des Terrorismus. John Brown, ein überzeugter Abolitionist, wollte einen Aufstand von Sklaven zu entfachen, sie zu bewaffnen und mit einer immer größer werdenden Revolutionsarmee letztlich den gesamten Süden befreien.

Im Falle eines Scheiterns, so hatte er früh schon vor, wollte er medienwirksam auf den Widerspruch zwischen der amerikanischen Verfassung und dem südstaatlichen Beharren auf der Sklaverei aufmerksam machen. Seine Militäraktion scheiterte, eine Kompanie US-Marines unter Führung von Oberst Robert E. Lee, später war er der sich als Letzter ergebende Südstaatengeneral, stürmten das Arsenal. Es gab insgesamt 14 Tote, zehn von Browns Anhängern einschließlich zwei seiner Söhne, drei Einwohner Harpers Ferry und ein Marine.

Brown selbst wurde verwundet und festgenommen – die Öffentlichkeitswirkung seiner Äußerungen während des Gerichtsverfahrens war enorm und strahlte auch nach Europa. Knapp zwei Monate später wurde er wegen Mordes, Anzettelung eines Sklavenaufstandes und Hochverrats gehängt. Fluchtangebote lehnte Brown ab, er sah sich als Märytrer im Kampf gegen die Sklaverei. Tatsächlich vertiefte seine Terrortat wie auch deren öffentliche Diskussion den Konflikt zwischen Nord und Süd und war damit einer der Auslöser für den amerikanischen Bürgerkrieg. Der bald nach der Hinrichtung komponierte Marsch „John Brown’s Body“ wurde zum beliebtesten Kampflied der Unionstruppen.

„John Brown’s body lies a-mouldering in the grave;

„John Brown’s body lies a-mouldering in the grave;;

„John Brown’s body lies a-mouldering in the grave;

But his soul goes marching on.

(Chor.)

Glory Hally, Hallelujah! Glory Hally Hallelujah!

Glory Hally Hallelujah! His soul’s marching on!

Sterling Hayden übrigens spielte John Brown in der Miniserie „Die Blauen und die Grauen“ (1982). Brown, der ganz ein Abolitionist, die Abschaffung der Sklaverei nicht als Generationenprojekt sah, sondern sie sofort haben wollte, fühlte sich legitimiert, Gewalt einzusetzen, um ihr Ende herbeizuführen. Das um den Preis, dass das sein Leben einschloss.

Oskar Becker: „Um das deutsche Vaterland glücklich zu machen“

Oskar Becker (1839 – 1868), ein Onkel der Malerin Paula Modersohn-Becker, fasste 1861 als Einzeltäter für sich den Entschluss, König Wilhelm I. von Preußen zu ermorden, weil er in ihm ein Hindernis für die Einigung Deutschlands sah, und begab sich nach Baden-Baden, wo der König auf Kur war. Am Vormittag des 14.Juli feuerte er in der Lichtenthaler Allee beide Läufe seines kleinen Vorderladers auf den König ab. Der Schuss streifte sein Ziel nur, wurde gar nicht als Verletzung wahrgenommen. Der Begleiter des Königs, der preußische Gesandte in Karlsruhe, nahm den Attentäter widerstandslos fest. Becker trug ein Bekennerschreiben bei sich:

„Baden, 13. Juli 1861.

Das Motiv, weshalb ich Se. Maj. den König von Preußen erschießen werde, ist, daß derselbe die Einigkeit Deutschlands nicht herbeiführen kann und die Umstände überwältigen, daß die Einheit stattfindet; dieserhalb muß er sterben, daß ein anderer es vollbringt. Man wird mich um der That willen lächerlich machen oder für überspannt halten; ich aber muß die That vollziehen, um das deutsche Vaterland glücklich zu machen.

Oskar Becker, stud. jur. aus Leipzig.“

Becker hätte paradoxerweise beinahe denjenigen Mann getötet, der dann zehn Jahre später tatsächlich die deutsche Einheit herbeiführte. Becker wurde zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt, nach fünf Jahren auf Fürsprache des Königs hin begnadigt.

John Wilkes Booth: Konterrevolutionär

Bekannter als historische Figur ist vermutlich der konterrevolutionäre Lincoln-Attentäter John Wilkes Booth (1838 – 1865), der als Freund der Südstaaten unzufrieden mit dem Ausgang des amerikanischen Bürgerkriegs war. An dem Attentat waren neun Sympathisanten beteiligt, ursprünglich war ein Kidnapping geplant, um konföderierte Kriegsgefangene auszutauschen. Nach Kriegsende erschien Lincolns Ermordung als eine legitime Fortsetzung des Kampfes. Fünf Tage nachdem General Robert E. Lee (siehe oben bei John Brown) kapituliert und damit das Ende des Bürgerkrieg besiegelt hatte, am Karfreitag, dem 14. April 1865, drang Booth im Ford-Theater von Washington in die Loge des Präsidenten ein und schoss ihm mit einem 44er Deringer in den Hinterkopf.

Dmitrij Vladimirovič Karakozov: „Ihr Esel, es war für Euch!“

Dmitrij Vladimirovič Karakozov (geb. 1849, hingerichtet 1866) war ein Bewunderer Černyševskijs (siehe weiter oben) und Mitglied der revolutionären Geheimgesellschaft der Ischutinisten, 1863 von einem Cousin in Moskau gegründet. Am 4. April 1866 schoss er am Eingangstor des Sommergartens Sankt Petersburg auf Zar Alexander II, traf aber nicht, und wurde von einem Hutmacherlehrling bäuerlicher Herkunft enwaffnet. Enttäuscht rief der Attentäter: „Ihr Esel, euretwegen habe ich es doch getan!“ Er wurde hingerichtet.

Bis heute sind es wir als Zuschauer, Betroffene, Geängstigte und Erschreckte es mit, die zusammen mit allerlei Angstmachern und Süppchenkochern das Geschäft der Terroristen mit erledigen, nämlich die Resonanz eines Gewaltaktes ins Unermessliche zu verstärken. Ihm Wirkung weit über die jeweilige Explosion, die Schüsse oder den Axthieb hinaus zu verleihen.

Angst und Schrecken für die politischen Gegner, Sympathie für Anhänger und politische Freunde, dahin zielt Terrorismus.

Alf Mayer

Carola Dietze: Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858-1866. Hamburger Edition, Hamburg 2016. 750 Seiten, 42 Euro. Verlagsinformationen.