Die Schrecklichkeit der Herzen

Die Schrecklichkeit der Herzen

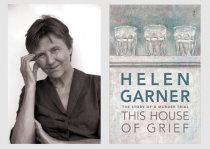

Helen Garners großes Gerichtsbuch „Drei Söhne. Ein Mordprozess.“

In seiner Reihe „crime fiction down under“ freut Alf Mayer sich darüber, dass Helen Garners großer True-Crime-Bericht von einem Mordprozess, der, wie man so sagt, „Australien erschütterte“, jetzt einen deutschen Verlag gefunden hat. Es ist ein Meilenstein des Genres, findet er.

Welch ein Jahr für die Sparte „True Crime“. Wieder ist es eine Frau, wieder ist es eine Australierin, die das Firmament einer Literaturform zum Strahlen bringt, die hierzulande weder vom Deutschen Krimi Preis noch von der KrimiZeit-Bestenliste oder dem Glauser für irgendeine Würdigung vorgesehen ist. Es gibt keine non-fiction-Bestenlisten für Kriminalliteratur, keine Auszeichnungen. Das ist umgekehrt proportional zu dem, was Autorinnen und Autoren hier leisten und an Standard setzen.

Und zwar für das Genre selbst. Die Wirklichkeit ist der Schleifstein der Kriminalliteratur, true crime-Bücher prägen das Realitätsvermögen all der fiktiven Exkursionen mit. Der Polizist Joseph Wambaugh zum Beispiel erreichte in den meisten seiner Romane das wahre Cop-Drama von „Tod im Zwiebelfeld“ nicht wieder, glich das mit anderen Qualitäten aus, ehe sein Cop-Humor dann doch zu schal und seine Ansichten zu rechtslastig wurden. Truman Capotes „Kaltblütig“ ist heute noch das Wasserzeichen für all die Bücher, in denen versucht wird, in den Kopf von Tätern zu dringen. Johann Hari, um nur ein Beispiel aus der jüngeren Zeit zu nennen, schürfte 2015 mit seinem „Drogen: Die Geschichte eines langen Krieges“###linkCM### weit tiefer als mancher Drogen-Thriller. Die Edgars in USA wie die Daggers in England und die Ned Kellys in Australien kennen Auszeichnungen für „non fiction crime“. Vielleicht sollte sich da bei uns auch endlich etwas bewegen.

Auch die eigene Befangenheit als Thema

Auch die eigene Befangenheit als Thema

Nun also – nach Chloe Hoopers „Der große Mann“ (CrimeMag-Würdigung hier) – Helen Garner mit „Drei Söhne. Ein Mordprozess“. Mir persönlich gefällt der Originaltitel weit besser: „This House of Grief. The Story of a Murder Trial.“ Denn ein Haus der Trauer ist es in der Tat, in das uns die in Australien weithin bekannte und oft schon ausgezeichnete Schriftstellerin mit ihrem Buch führt. Ohne den Anschein von vergleichbarem Stil oder Inhalt erwecken zu wollen, einfach nur des Prominentenfaktors wegen, wäre es wie wenn Brigitte Kronauer, Eva Demski oder Christa Wolf sich einem Mordprozess ausgesetzt hätten, der eine ganze Nation bewegt hat, und darüber ohne jedes Besserwissen schreiben, sich selbst und die eigenen Befangenheiten dabei mit zum Thema machen.

„Ich sah es in den Nachrichten. Nacht. Gebüsch. Wasser, verschwommene Lichter, ein Hubschrauber. Männer mit Warnwesten und Schutzhelmen. Hier war etwas Schlimmes passiert. Etwas Fürchterliches:

Lieber Gott, lass es einen Unfall gewesen sein.“

Das notiert Helen Garner auf Seite zwei ihres Buches. Ein Mann in einer demütigenden Phase seines Lebens kommt nachts von der Fahrbahn ab, sein Auto rollt in ein großes Wasserloch, wie es die Farmen in Australien alle haben, läuft voll Wasser und versinkt. Er ist der Einzige, der lebend davonkommt. Seine drei Söhne, zehn, sieben und zwei Jahre alt, ertrinken. Wie schuldig, ja gar wie vorsätzlich schuldig ist er? Wie sehr ist dieser Mann ein Mörder?

Der Unfall ereignet sich am Abend des 4. September 2005 südwestlich von Melbourne, auf dem Princes Highway zwischen Winchelsea und Geelong, der Teil des National Highway 1 ist, der auf 13.600 Kilometern den Kontinent umrundet. Sehr viel Weg legt auch Helen Garner zurück in ihrem Buch, sie erkundet die Schrecklichkeit der Herzen, die Territorien von Schuld und Scham, Urteil und Zweifel, schlimmen Gedanken und unklaren Taten ebenso wie die harte Seite des Gesetzes, die Mühlen der Justiz

Eine Geschichte wie aus einem Country-und-Western-Song

Eine Geschichte wie aus einem Country-und-Western-Song

Oftmals scheint das Buch fast schlicht, eine Sprache ohne Brimborium, reduziert auf das Wesentliche, immer aber wieder auch irritierend. Poetisch durch die Resonanz kleiner Details, verstörend mit der Offenheit auch autobiographischer Details der Autorin und ihrem Eingeständnis des Nicht-Wissens. Helen Garner ist bekannt dafür, dass ihr Blick hart ist, ihre Berührung aber sanft. „Drei Söhne“ beginnt sie wie die Nacherzählung eines Country-und-Western-Songs: Es war einmal ein schwer arbeitender Mann, der mit seiner Frau und seinen drei kleinen Söhnen in einer Kleinstadt in Victoria lebte. Sie schlugen sich mit seinem kargen Reinigerlohn durch und bauten mühsam an einem größeren Haus. Eines Tages teilte die Frau ihrem Mann aus heiterem Himmel mit, dass sie ihn nicht mehr liebe. Sie wollte die Ehe beenden und bat ihn, auszuziehen. Die Kinder sollten weiter bei ihr wohnen, aber er könne sie sehen, wann immer er es wolle. Er solle alles aus dem Haus mitnehmen, was er gerne wolle. Nur das neuere ihrer Autos solle er ihr lassen.

Der Mann tat das alles, zog ein paar Straßen weiter, zu seinem verwitweten Vater. Bald schon sah man die Frau in Gesellschaft des Betonarbeiters, der das Fundament des neuen Hauses gegossen hatte. Er war ein Evangelikaler, hatte mehrere Kinder aus einer kaputten Ehe, die Frau ging mit ihm zur Kirche. Und er fuhr das Auto, für das der Ehemann so lange geschuftet hatte. Bis er am Vatertagsabend 2005 (der in Australien am ersten Sonntag im September begangen wird) verwirrt und nass auf der Straße stand, anscheinend nichts zur Rettung seiner Kinder unternommen hatte. Einen Hustenanfall habe er gehabt, so sei es zu dem Unfall gekommen.

Drei Mal schuldig – oder nicht?

Robert Farquharson und Cindy Gambino, der Mann und die Frau aus dieser traurigen Geschichte, müssen damit leben, dass heute in Australien jeder ihre Namen kennt. Alle haben eine Meinung zu dem Fall. Für die allermeisten ist Robert Farquharson schuldig. In zwei Verfahren wurde er je drei Mal schuldig gesprochen, es gab keine Strafmilderung. Aber es waren Indizienprozesse. Es gibt kein Geständnis (wie auch in der fiktiven britischen TV-Serie „Broadchuch“ nicht), nur Beteuerungen der Unschuld. Sogar die Ex-Frau und Mutter der Kinder mag bis heute nur an einen Unfall glauben, an keinen vorsätzlichen Mord. Gleichwohl hatte Robert Farquharson einige Monate vor dem Geschehen zu einem Freund gesagt, er werde ihr wegnehmen, was ihr am meisten bedeute – die Kinder. Er werde sie umbringen. Und das an einem besonderen Tag, so etwas wie dem Vatertag, damit es allen im Gedächtnis bleibe. Zwei Mal wurde dieser Freund von den Ermittlungsbehörden auf ihn mit verstecktem Mikrofon angesetzt, um diese Aussage nach dem Tod der Kinder zu erhärten. Farquharson wirkt ruhig auf den Aufnahmen, wirkt ruhig, lässt sich nicht provozieren. 100 Minuten dauert es beim ersten Aushorchungsversuch, ehe sie auf das Thema kommen. Das Abspielen der Aufnahmen im Gerichtssaal wird bei Helen Garner zu einer beklemmenden Mischung aus Reportage und Reflektion. Ein Mordprozess, spüren wir unmittelbar, kratzt und bohrt oft unterhalb jeder Würde. Wie ist das mit der Tatsachenfeststellung vor Gericht?

„Die Notwendigkeit zu entscheiden reicht weiter, als die Möglichkeit zu erkennen“, sagt Kant. An mehreren deutschen Universitäten gibt es Institute für Rechtstatsachenforschung, aktuell 92 Werke zählt die entsprechende Schriftenreihe des Verlags Duncker & Humblot, und das ist nur ein Verlag. Wer einmal das Standardwerk „Tatsachenfeststellung vor Gericht. Band I: Glauswürdigkeits- und Beweislehre“ und „Band II: Vernehmungslehre“ von bender/ Röder/ Nack (C.H. Beck, 1981 ff.) studiert hat, wird danach seinen Grisham, Turow oder welche Gerichtsthriller immer mit skeptischeren Augen lesen. „Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren“, wusste Goethe. Erinnerung, schreibt Helen Garner, ist nicht einfach ein jederzeit zugängliches Dokument, dessen Inhalt von einem Öffnen zum nächsten genau gleich bleibt. „Erinnerung ist ein stetiger, lebenslanger Prozess, fließend, lebhaft und mysteriös“. Die Autorin hat eigene Erinnerungsstücke schon oft genug zum Gegenstand von skrupulöser, aufwühlender Fiktion gemacht. In einem Interview sagte sie 1999: „Mein eigentlicher Anstoß für das Schreiben ist, dass ich mir selbst die Dinge erträglich und erklärbar machen will. Es ist meine Art, Sinn aus dem zu machen, was ich selbst gelebt oder andere Leute leben gesehen habe. Dinge, vor denen ich Angst habe, oder Dinge, die ich ersehne.“

„Die Notwendigkeit zu entscheiden reicht weiter, als die Möglichkeit zu erkennen“, sagt Kant. An mehreren deutschen Universitäten gibt es Institute für Rechtstatsachenforschung, aktuell 92 Werke zählt die entsprechende Schriftenreihe des Verlags Duncker & Humblot, und das ist nur ein Verlag. Wer einmal das Standardwerk „Tatsachenfeststellung vor Gericht. Band I: Glauswürdigkeits- und Beweislehre“ und „Band II: Vernehmungslehre“ von bender/ Röder/ Nack (C.H. Beck, 1981 ff.) studiert hat, wird danach seinen Grisham, Turow oder welche Gerichtsthriller immer mit skeptischeren Augen lesen. „Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren“, wusste Goethe. Erinnerung, schreibt Helen Garner, ist nicht einfach ein jederzeit zugängliches Dokument, dessen Inhalt von einem Öffnen zum nächsten genau gleich bleibt. „Erinnerung ist ein stetiger, lebenslanger Prozess, fließend, lebhaft und mysteriös“. Die Autorin hat eigene Erinnerungsstücke schon oft genug zum Gegenstand von skrupulöser, aufwühlender Fiktion gemacht. In einem Interview sagte sie 1999: „Mein eigentlicher Anstoß für das Schreiben ist, dass ich mir selbst die Dinge erträglich und erklärbar machen will. Es ist meine Art, Sinn aus dem zu machen, was ich selbst gelebt oder andere Leute leben gesehen habe. Dinge, vor denen ich Angst habe, oder Dinge, die ich ersehne.“

Reichgesättigte Leinwand eines großen Dramas

Reichgesättigte Leinwand eines großen Dramas

Helen Garner ist Mitte 60, als sie anfängt, den Prozess von Robert Farquharson zu begleiten. Beim ersten Mal hat sie eine alte Freundin dabei. „Beide hatten wir den Schmerz und die Demütigungen einer Scheidung am eigenen Leibe erfahren, aber ihn auch selbst jemandem zugefügt.“ Analog des Fortschreitens im Verfahren macht sie uns mit dem Fall und seinen offenen Fragen, mit dem Angeklagten, dem Verteidiger, dem Richter, dem Staatsanwalt und den Ermittlern, der Ehefrau, verschiedenen Gutachtern und insgesamt über 40 Zeugen bekannt. Es wird die reichgesättigte Leinwand eines großen Dramas. Selbst die technischen Details, die Tauchtests der Polizei, wie ein mit Dummys besetztes, im Wasser versinkendes Auto sich bei offenen oder halbgeschlossenen Fenstern füllt, die Geometrie von Fahrspuren und Lenkwinkeln, eine Computersoftware namens „Car Crash“ zur Simulation des Unfalls, Aussagen von Psychologen und Sachverständigen, all die Bemühen um Sachlichkeit und Evidenz, all die Erklärungsversuche münden an der Wand, die der stumme Angeklagte ist. Er ist die Projektionsfläche. Auch für uns Leser. Denn auch uns stellt sich die Frage, wie ein Mann denn auszusehen und sich zu verhalten hat, dem alle drei Kinder gestorben sind – oder die er vielleicht umgebracht hat. Vielleicht sogar kaltblütig und vorsätzlich.

Und daneben geht das Leben weiter. Ein Nachbar, notiert Helen Garner, hat ein ausgebrochenes Pferd wieder eingefangen, der es mit einem Apfel in der einen und einer Karotte in der anderen beruhigte. Für die langen Stunden der Juryberatung nimmt sie ihr Strickzeug mit in den Gerichtssaal, der halbfertige grüne Schal fällt ihr aus der Hand, als das Urteil gesprochen wird. Zuhause spürt sie „das Bedürfnis, den Moment der Entscheidung irgendwie festzuhalten. Ich markierte ihn mit einer roten Masche. Dann strickte ich bis zum Ende der Reihe und kettelte ab.“

Robert Farquharsons Verteidiger geht in Berufung. Es gibt ein erneutes Verfahren. Auch da ist Helen Garner wieder dabei. Wieder all die riesigen, sperrigen Mengen von Beweismaterial, vorbeigespült wie in einem Fluss nach heftigen Regenfällen. „Nichts davon aber beweist irgendetwas von dem, was an diesem Abend passiert ist – weder in die eine noch die andere Richtung … Worum ging es hier? Was war die Wahrheit? Was sie auch war, sie schien in einem weit entlegenen, schattigen Reich der Qualen zu liegen, nicht mit Worten zu erreichen und dem strebenden Intellekt verschlossen“, notiert sie.

Robert Farquharsons Verteidiger geht in Berufung. Es gibt ein erneutes Verfahren. Auch da ist Helen Garner wieder dabei. Wieder all die riesigen, sperrigen Mengen von Beweismaterial, vorbeigespült wie in einem Fluss nach heftigen Regenfällen. „Nichts davon aber beweist irgendetwas von dem, was an diesem Abend passiert ist – weder in die eine noch die andere Richtung … Worum ging es hier? Was war die Wahrheit? Was sie auch war, sie schien in einem weit entlegenen, schattigen Reich der Qualen zu liegen, nicht mit Worten zu erreichen und dem strebenden Intellekt verschlossen“, notiert sie.

Weil Helen Garner die ihr zur Verfügung stehende Sprache dehnt, soweit ein Autor das nur kann und sich auch ihrer eigenen Verantwortung als Berichterstatterin stellt („Schreib das auf, Garner!“), wird ihr Buch zu einem Monument der Menschlichkeit. Sie macht das Schicksal der drei toten Kinder zu unserer aller Angelegenheit. Über Australien hinaus. „Wir haben sie zu beklagen. Jetzt sind wir alle ihre Angehörigen.“

Welch ein Stück Literatur. In Australien mit dem Ned-Kelly-Award und vielen anderen Preisen ausgezeichnet, in den USA mit dem prestigeträchtigen, unabhängigen und hoch dotierten Windham-Campbell-Preis. In Deutschland aber wird Helen Garner leer ausgehen.

Alf Mayer

PS. Lina Falkners Übersetzung verdient ein Kompliment, wird sie doch der Lakonie Helen Garners sehr gerecht. Eine Fußnote wert gewesen wäre vielleicht das Wort „dam“, mal als Baggersee (Seite 10 u.a.), mal als Wasserbecken (Seite 11 u.a.) oder Stausee (Seite 86 u.a.) bezeichnet und der zentrale Ort des tragischen Geschehens. Dams sind agrokulturelle Wasserreservoire, quer durch Australiens Weideland auf vielen Koppeln zu finden und oft pittoresk anzuschauen mit all dem um diese künstlichen Wasserlöcher gelagerten Vieh. Meist sind es eigens ausgehobene Becken, ringsum von einem flachen Ufer gesäumt Das Wasserloch, in dem Robert Farquharsons Kinder ertranken, war ungewöhnliche sieben Meter tief, war durch Baggerarbeiten für einen nahegelegenen Straßenbau entstanden. Das Wort „dam“ ist Bestandteil des australischen und neuseeländischen Englisch, es kommt auch vor im Dialekt von Yorkshire und in dem alten Volkslied „Three Jolly Rogues“: „… The miller was drowned in his dam; The weaver was hung by his yarn …“

PPS. Helen Garners Werk umfasst Kurzgeschichten, Essays, Filmdrehbücher und Romane. Ihr Drehbuch für „Two Friends“ (Zwei gute Freundinnen) wurde 1986 zum Spielfilmdebüt von Jane Campion, die später mit „Das Piano“ (1993) die Goldene Palme in Cannes gewann und gerade „China Girl“ fertigstellt, die zweite Staffel der TV-Serie „Top of the Lake“ (CM-Kritik hier). Kontrovers war das 1995 erschienene non fiction-Buch über einen Fall von sexueller Belästigung an der Universität von Melbourne, „The First Stone: Some questions about sex and power“ von 1995. Weithin mit positiven Kritiken begrüßt wurde ihr im Frühjahr 2016 erschienener Essayband „Everywhere I Look“. Auf Deutsch liegen, alle vom Berlin Verlag, von ihr vor:

PPS. Helen Garners Werk umfasst Kurzgeschichten, Essays, Filmdrehbücher und Romane. Ihr Drehbuch für „Two Friends“ (Zwei gute Freundinnen) wurde 1986 zum Spielfilmdebüt von Jane Campion, die später mit „Das Piano“ (1993) die Goldene Palme in Cannes gewann und gerade „China Girl“ fertigstellt, die zweite Staffel der TV-Serie „Top of the Lake“ (CM-Kritik hier). Kontrovers war das 1995 erschienene non fiction-Buch über einen Fall von sexueller Belästigung an der Universität von Melbourne, „The First Stone: Some questions about sex and power“ von 1995. Weithin mit positiven Kritiken begrüßt wurde ihr im Frühjahr 2016 erschienener Essayband „Everywhere I Look“. Auf Deutsch liegen, alle vom Berlin Verlag, von ihr vor:

Das Zimmer (2010)

Das Haus an der Baker Street (2010)

Die Kinder anderer Leute (2011)

Helen Garner: Drei Söhne. Ein Mordprozess (This House of Grief, 2014). Aus dem Englischen von Lina Falkner. Berlin Verlag in der Piper GmbH, München/ Berlin 2016. 352 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen.