Düsen-Romantik

Düsen-Romantik

– Eine Geschichte der Rohrpost, nicht nur in Berlin. Alf Mayer hat sich wegbefördern lassen und empfiehlt ein Buch, das nicht nur für Technikfreaks geeignet ist.

Briefe an Milena, ohne Rohrpost wären sie in dieser Fülle und Dichte wohl nicht so in die Welt gekommen. Franz Kafka vertraute Liebe und Leidenschaft einem Kommunikationsmittel an, das für Großstadtbewohner einmal die schnelleste Form von Botschaft war. Die Telegrafie wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfunden, in Sekundenschnelle errreichte man zwar etwa Berlin, dann aber brauchte es noch bis zu vier Stunden für die Zustellung. Vom Haupttelegrafenamt in der Französischen Straße wurden die Telegramme per Kutsche durch ganz Berlin transportiert.

Die Rohrpost war da ein gewaltiger Fortschritt, 1865 baute Siemens die erste Versuchsstrecke zwischen der Französischen Straße und der Börse nahe dem Hackeschen Markt. Von da an wuchs das Streckennetz rasant. Dies nicht nur in Berlin, sondern in vielen europäischen und dann auch amerikanischen Städten. „Down the Tubes“ ging es bald auch in New York. Kafka also an seine Freundin Milena Jesenska: „Komme ich nach Wien, schreibe ich Dir einen Rohrpostbrief“, oder: „Hast Du Donnerstag noch keinen Rohrpostbrief, dann bin ich nach Prag gefahren.“ Auch in Umberto Ecos „Der Friedhof von Prag“ werden übrigens Rohrpostdepeschen geschrieben.

Sie werden angelutscht und dann quasi fallen gelassen, erklärt der Techniker

Eigentlich wäre das alles ein Thema für Harun Farocki gewesen. Ein Bombenthema sogar, pun intended. Bis zu den nun auch schon wieder an die 40 Jahre zurückliegenden Terrorjahren der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) nannte man die verschließbaren zylindrischen Büchsen, um die es hier geht, schlicht „Bomben“ oder „Rohrpostbomben“. Auch beim „Spiegel“ in Hamburg gab es zu Baader-Meinhoff-Zeiten eine von Siemens installierte Rohrpost als hausinternes, von keinem Hausboten zu schlagendes Postsystem. Saugluft – die mehr Energie als Druckluft hat- beförderte die Büchsen durch die Rohrsysteme.

Mit bis zu 40 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit wurden die Rohrgeschosse bis hoch in den 12. Stock durch die Leitungen bewegt. Station 12A war „Herr Augstein“. Die Chefredaktion hatte 11A als Einstellungsmarke am Zahlenring, der an der Schleuse der gewünschten Zielstation abgetastet wurde. Im Mittelpunkt der Anlage: ein Gebläse, auch „Verdichter“ genannt. Der saugt die Büchse aus dem Kopfbahnhof heraus und fährt sie über eine Weiche; die meldet, dass die Büchse passiert hat, dann schaltet das Gebläse um und die Luft drückt die gleitfähige Büchse durch die Rohrleitungen zur Zielstation. Sie werden quasi „angelutscht und dann quasi fallen gelassen“, erklärte damals ein Techniker den Lesern des Magazins, das sich damit auf der Höhe der Zeit gab.

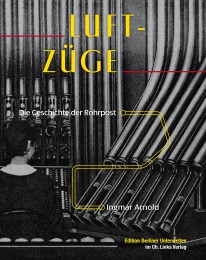

Zeit aber ist relativ. Das wissen wir. Genau das macht auch den Reiz des wirklich schönen Sachbuchs „Luft-Züge“ aus, in dem Ingmar Arnold „Die Geschichte der Rohrpost“ erzählt. Aber bitte Vorsicht: Selbst nicht unbedingt Technik-Affine können dem Reiz dieses Buches und seiner Düsen-Romantik erliegen. Das schön gestaltete und wunderbar illustrierte Buch ist die deutlich erweiterte Neuauflage eines Bandes aus dem Jahr 2000, damals wie heute eine Edition der Berliner Unterwelten.

Der Autor ist der Bruder des Vereinsgründers Dietmar Arnold, beide zusammen erhielten 2006 den Deutschen Preis für Denkmalschutz, weil sich der 1997 gegründete gemeinnützige Verein außerordentlich um „die pionierhafte Erschließung, den Erhalt und die Vermittlung der denkmalwürdigen unterirdischen Berliner Bauwerke“ verdient gemacht hat. Die kaum 500 Mitglieder des Vereins kommen mit ihren Führungen und Veranstaltungen auf beinahe 300.000 Besucher und Zuhörer im Jahr. (Hier geht es zur Internetseite.)

Meist im Doppel verlegt, meist 1,20 Meter tief unter der Erde

Berlin war nicht die Stadt, in der die Rohrpost erfunden wurde – das war London, wo Latimer Clark 1853 im Telegrafenamt in London die erste Rohrpostanlage installierte. (Auch das wird in „Luft-Züge“ ausführlich behandelt.) Aber Berlin war dank Heinrich von Stephan, dem Generalpostmeister der Deutschen Reichspost, schon früh und visionär dabei. (Von Stephan sah auch den Linienflugverkehr zwischen den Hauptstädten voraus.) Nach zehn Jahren Textbetrieb gab es am 1. Dezember 1876 den Startschuss für die öffentliche Stadtrohrpost Berlin – mit einem Netz von 26 Kilometern und 15 Rohrpoststationen. Aufgebaut von den Ingenieuren Franz Ritter von Felbinger (Wien) und Arthur Crespin (Paris). Zu beiden gibt es viele Informationen im Buch.

1881 folgten Erweiterungen nach Charlottenburg, Schöneberg und Kreuzberg, dann kamen die Bezirke Tiergarten, Wedding und Prenzlauer Berg dazu. Wilmersdorf, Neukölln und Lichtenberg folgten 1908. Friedenau und Steglitz 1913, Bornholmer Straße und Pankow 1914. In der boomenden Reichshauptstadt wurden sowieso massenhaft Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen gelegt und die Infrastruktur andauernd erweitert. Heute noch stößt man in Berlin bei Straßenbauarbeiten auf die heute rostigen Rohrpostleitungen, meist im Doppel verlegt, meist 1,20 Meter unter der Oberfläche, Innendurchmesser 6,5 Zentimeter.

1881 folgten Erweiterungen nach Charlottenburg, Schöneberg und Kreuzberg, dann kamen die Bezirke Tiergarten, Wedding und Prenzlauer Berg dazu. Wilmersdorf, Neukölln und Lichtenberg folgten 1908. Friedenau und Steglitz 1913, Bornholmer Straße und Pankow 1914. In der boomenden Reichshauptstadt wurden sowieso massenhaft Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen gelegt und die Infrastruktur andauernd erweitert. Heute noch stößt man in Berlin bei Straßenbauarbeiten auf die heute rostigen Rohrpostleitungen, meist im Doppel verlegt, meist 1,20 Meter unter der Oberfläche, Innendurchmesser 6,5 Zentimeter.

Auch Feldpostbriefe und Todesnachrichten kamen per Rohrpost

Auch Feldpostbriefe und Todesnachrichten kamen per Rohrpost

297 Kilometer lang und 99 Stationen umfassend war das Rohrpostnetz zu seiner Blütezeit in der 1940er Jahren. Es gab 24 Rohrpostlinien, auf denen Rohrpostbüchsen, wenn möglich zu Zügen zusammengestellt, nach festem Fahrplan durch die Röhren sausten. Von 7 Uhr morgens bis abends 22 Uhr konnte man Rohrpostbriefe, Telegramme und Rohrpostpostkarten aufgeben. Über die auch von Drohnen wohl nie mehr wieder einholbaren Geschwindigkeit der Briefzustellung lautete ein geflügeltes Wort: „Sag’s ihm durch das Rohr, sein Liebesbrief kommt sonst zu spät“.

Für die im Volksmund „Rohrpostbomben“ genannten Büchsen gab es 1940 in Berlin an die 100 Rohrpostämter. Innerhalb höchstens einer Stunde konnte man überall in der Stadt ein eben vorher aufgegebenes Telegramm in Händen halten. Soldatenmütter bekamen Feldpostbriefe und Todesnachrichten per Rohrpost. Pro Jahr jagten etwa 40 Millionen Büchsen durch das damals modernste Zustellsystem der Welt. Es war so populär, dass Erich Kästner in „Emil und die Detektive“ vorschlug: „Wenn es jemand besonders eilig hat, und er will in ein anderes Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt sie, wie einen Rohrpostbrief, zu dem Postamt, das in dem Viertel liegt, wo der Betreffende hin möchte …“

Genau das hatten die „Fliegenden Blätter“ schon 1865 als utopisch-satirischen Gedankenblitz illustriert: „Das Telegrafieren von Personen ist keine Fabel mehr! Ein Reisender benötigt auf diese Art von Wien nach Paris nur eine Minute, neun Sekunden!“ Die Karikatur zeigte einen in einer durchsichtigen Röhre liegenden Piefke, die Beine gemütlich ausgestreckt wie auf einem Sofa, den Kopf auf einem Nackenkissen mit Troddeln. Im August 2013 stellte Tesla-Fabrikant Elon Musk seinen „Hyperloop“ vor, ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem, das durch Solarenergie elektrisch getriebene Transportkapseln mit Reisegeschwindigkeiten von bis zu 1.200 km/h auf Luftkissen durch eine Röhre befördern soll, wie bei der – (sic!) Rohrpost.

Genau das hatten die „Fliegenden Blätter“ schon 1865 als utopisch-satirischen Gedankenblitz illustriert: „Das Telegrafieren von Personen ist keine Fabel mehr! Ein Reisender benötigt auf diese Art von Wien nach Paris nur eine Minute, neun Sekunden!“ Die Karikatur zeigte einen in einer durchsichtigen Röhre liegenden Piefke, die Beine gemütlich ausgestreckt wie auf einem Sofa, den Kopf auf einem Nackenkissen mit Troddeln. Im August 2013 stellte Tesla-Fabrikant Elon Musk seinen „Hyperloop“ vor, ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem, das durch Solarenergie elektrisch getriebene Transportkapseln mit Reisegeschwindigkeiten von bis zu 1.200 km/h auf Luftkissen durch eine Röhre befördern soll, wie bei der – (sic!) Rohrpost.

In Fritz Langs „Spione“ war sie ein Herrschaftsmittel, aber dann auch in der Realität

Pervers genug: Den Nazis galt die Rohrpost als spionage- und abhörsicher. Es gab geschätzte zusätzliche 100 Kilometer Geheimrohre zwischen Reichskanzlei und Reichsbank, Reichsluftfahrtministerium oder zum Flughafen Tempelhof – und darunter sogar Direktverbindungen von Schreibtisch zu Schreibtisch. Büchsennachrichten versenden, direkt von Schreibtisch zu Schreibtisch – was Fritz Lang 1928 in seiner ersten Produktion nach „Metropolis“ noch als exotische Zukunft und Herrschaftsmittel eines Finsterlings a la Mabuse dargestellt hatte, war Wirklichkeit geworden, nur dass die Verbrecher inzwischen andere Namen trugen. In Fritz Langs „Spione“ operiert der Geheimdienstchef Haghi von einem verkabelten Schreibtisch aus, via Rohrpost hat er die Welt am Draht. Sein Büro verfügt über Gegensprechanlage und automatische Schiebtüren. Rohrpost gibt es übrigens auch in Michael Radfords Orwell-Verfilmung „1984“.

In der Berliner Charité, im Klinikum Buch und dem Herzzentrum Steglitz werden Krankenakten oder Blutkonserven heute noch per Rohrpost transportiert. Ebenso im Uniklinikum Leipzig oder im Kreiskrankenhaus Stadthagen, wo man mal errechnet hat, dass 45 Kilometer Wegstrecke täglich gespart werden, von der Zeit zu schweigen. Durchschnittlich fünf Minuten braucht eine „Bombe“, von der Station ins Labor, vom Arztzimmer zur Apotheke, von der Pforte zur Verwaltung, oder wohin auch immer im System..

Vor nun 40 Jahren, im Dezember 1976, ist die letzte öffentliche Rohrpost in Berlin zugestellt geworden.

Alf Mayer

Ingmar Arnold: Luft-Züge. Die Geschichte der Rohrpost. Edition Berliner Unterwelten. Ch. Links Verlag, Berlin 2016. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe (aus dem Jahr 2000). Hardcover, Format 19 x 24 cm. 40 farbige und 146 s/w-Abbildungen. 280 Seiten, 30,- Euro. Verlagsinformationen hier.