Sprung über das Meer

Sprung über das Meer

– Im Dezember 2000 ist Rana Dasgupta nach Delhi gezogen. Der Liebe wegen. Aufgewachsen ist er in Cambridge (GB), studiert hat er in England, Frankreich und den USA. Er ist 44 Jahre alt. Heute lebt er als Autor (hoffentlich immer noch glücklich verliebt) in Indiens Hauptstadt. Gelegentlich hält er im Rahmen einer Fellow-Gastprofessur Vorträge (Modern Culture and Media) an der Princeton-University oder Brown-University, beide Mitglieder der Ivy League. Sein biographischer Steckbrief ist modern. Für viele vielleicht beneidenswert. In von Globalisierung geprägten Zeiten ist so ein Lebensweg hingegen nichts Ungewöhnliches. Privilegiert mit Sicherheit. Substantiell finanzielle Engpässe musste er wahrscheinlich nicht bewältigen, um in diese Position zu gelangen. Und ein bisschen Glück und Können gehören bekanntlich ebenfalls dazu. Von Roland Oßwald

Sein drittes und beachtenswertes Buch ist nun als Taschenbuch erhältlich. Es geht darin um Geld. Die Wege des Geldes. Die Liebe zum Geld. Seine manipulative und zerstörerische Kraft. Die Liebe zu Delhi. Zu Indien. Und nicht zuletzt handelt es von der Liebe zum Leben und über das Leben hinaus. Capital, im Deutschen Delhi – Im Rausch des Geldes, eignet sich als Einstiegslektüre in die indische Geschichte seit der Teilung im Jahr 1947. Ebenso bietet es einen guten Einblick in die moderne Kultur des Landes. Es besteht aus einer Vorbemerkung, Siebzehn Kapiteln und einer Zusammenfassung, insgesamt auf 462 Seiten. Dass da mehr drinsteckt, liegt auf der Hand. Vor allem, wenn man Tokyo Cancelled und Solo gelesen hat. Es ist ein harter Brocken. So viel vorweg.

17 Essays

In jedem Kapitel, in der Vorbemerkung wie auch in der Zusammenfassung (ich empfehle, beides nach der Lektüre des Buches nochmal zu lesen) setzt sich Dasgupta mit spezifischen Themen auseinander, die die Stadt Delhi, ihre Bewohner und ihre Geschichte beschäftigen. Delhi, als indische Großstadt und noch relativ junge Hauptstadt (1911), steht vielmals als Synekdoche für das ganze Indien, vor und nach der Teilung. Und was Dasgupta von Delhi seit der Liberalisierung von 1991 berichtet, ist wie eine Allegorie auf den Zustand der Menschheit, seit der Kapitalismus das Heft in die Hand genommen hat. Er trifft Milliardäre, solche, die es werden wollen, Slumbewohner, Künstler, Gurus, Drogendealer, ehemalige Militärs, Beamte, Sozialarbeiter … Jeder unterbreitet ihm und damit auch uns seine Sicht auf die Stadt, auf das Land, auf die Politik, auf die Mitmenschen, bis sich alles zu einer gesellschaftlichen Synthese zusammenfügt. Was im ersten Moment wie siebzehn aneinander gereihte Essays aufgefasst werden könnte, ist ein im Detail durchkomponiertes Buch, das mit einer unverwechselbar aufklärerischen Stimme erzählt wird, aber ohne jegliche Verachtung, wenn es um Haltung und Ethik geht.

„Die Geschichte, die wir in diesem Buch erzählt haben, in der ein Ort von glanzvollem Reichtum und hoher kultureller Verfeinerung von einer Kolonialmacht übernommen wurde, ein Ort, an dem Reichtum und Kultur durchgeschüttelt und umgestürzt wurden, an dem ein titanischer Machtkampf zu einer Völkermord-Katastrophe führte und eine postkoloniale Regierung ein massives planwirtschaftliches Projekt in Angriff nahm, das sich schließlich erschöpfte und von einer vehementen marktwirtschaftlichen Gegenreaktion abgelöst wurde – das ist, mit wenigen Abwandlungen, die neuere Geschichte eines sehr großen Teils der Alten Welt.“

„Man verdiente mehr Geld, aber die Dinge ergaben weniger Sinn.“

Dasgupta geht wie schon in Tokyo Cancelled dem globalen Kapitalismus nach. Er trifft Menschen und Familien, die sich seit 1991 Wirtschaftsimperien aufgebaut haben. Das Jahr 1991 steht in Indien für eine ökonomische Wende. Manmohan Singh hatte Ende der Achtziger Jahre mit anderen Mitgliedern der Kongresspartei (Indian National Congress – Kongresspartei – Indischer Nationalkongress) nach einem Leitfaden des Internationalen Währungsfonds die Aufhebung von Jawaharlal Nehrus Politik der Fünf-Jahres-Pläne vorangetrieben.

„Da ‚offizielle‘ Korruption – also Parteispenden der Unternehmen, unter Nehru die gängige Methode der Einflussnahme – nun untersagt war, ging die Wirtschaft dazu über, Einzelpersonen zu bestechen, und läutete damit die Ära der ‚Geldkofferpolitik‘ ein. Politik wurde zum Geschäft, und die Bürokratie lieferte den Rahmen für eine besonders intensive und originelle Form von Unternehmergeist.“

1991 wurde die Liberalisierung der indischen Wirtschaft offiziell beschlossen, einhergehend mit ihrer Öffnung und Einbindung in den internationalen Kapitalismus. Unter anderem eine Folge der politischen Veränderungen in Russland, weil das Indien der blockpolitischen Weltordnung sich wirtschaftlich an die Sowjetunion gebunden hatte, auch wenn es politisch unter einer demokratischen Ordnung geführt wurde.

„Kurioserweise setzen wir ‚Demokratie‘ mit Wahlen gleich. Wir sind zwar in dem Sinn eine Demokratie, dass wir wählen, aber alles andere, alles, was unser reales Leben betrifft, bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.“

Das Mark des Wohlstands in Delhi ist, wie so häufig in Hauptstädten mit Regierungssitz, politische Macht, ihr Missbrauch und die dazu notwendigen Beziehungen. Hängt man einmal am Tropf dieser süßen Droge, strömt das Geld nur so herein, und das Fundament für ein milliardenschweres Unternehmen kann gelegt werden, indem man sich Land, Immobilien und Staatsaufträge sichert. Die Sitten und Manieren, die dabei zu beachten sind, sind vollkommene Skrupellosigkeit und eine extrem stark ausgeprägte Selbst-Korrumpierung.

„Im Zuge einer wirtschaftlichen Umwälzung wie der Liberalisierung Indiens, in deren Verlauf riesige Vermögen einfach aus dem Chaos heraus angehäuft wurden, fiel es den Reichen nicht leicht zu erklären, wie und warum sie zu Wohlstand gekommen waren, denn sie wussten besser als jeder anderer, wie willkürlich und zufällig das Ganze war. Ihr Geld hatten sie durch eine Kombination verschiedener Elemente – Glück und Beziehungen, Gerissenheit und brutale Gewalt – erworben, die nichts Individuelles an sich hatte.“

„Nordindische Unternehmerfamilien befinden sich ihrem Selbstverständnis nach immer im Krieg, und der Anblick von Unheil und Zerstörung lässt sie zu Höchstform auflaufen.“

Über Gewalt schreibt Rana Dasgupta viel in seinem Buch. Gewalt auszuüben ist in der Geschäftswelt der Wohlhabenden ganz offenbar legitim. In Delhi wie auch weltweit. Sie nimmt absurde Auswüchse an. Dass sie zum menschlichen Wesen gehört, ist evident. Bei einem stärker veranlagt als beim anderen. Auf der Jagd nach immer mehr Geld streunen Männer wie Frauen herum, meistens Männer, als gäbe es keine Tage mehr. Das Verheerendste an der ganzen Sache ist, sie bilden sich ihrem Selbstverständnis nach ein, dass sie Schuld durch Erfolg rechtfertigen könnten. Ihnen ist bewusst, dass sie nichts als Dreck der übelsten Sorte hinterlassen werden mit katastrophalen Folgen für uns und die Welt. Aber das schert sie nicht. Ihre Vergewaltigungsorgien werden uns noch Jahrhunderte lang hinterherjagen und wahrscheinlich tausende Jahre verseuchen. Um die Herrschaft für ihr Treiben zu sichern, wird die staatliche wie private Militarisierung immer weiter ausgebaut. Und wenn es soweit ist, dass das System kollabiert, was nur eine Frage der Zeit ist, wird es besser sein, sich aus ihrer Schusslinie zu bewegen.

Fette Askese

„Da man seinen Wohlstand durch Manipulation des politischen Apparats erworben hatte, suchte man seinem Verlust dadurch vorzubeugen, dass man die Dienste derer in Anspruch nahm, die den kosmischen Apparat manipulieren konnten.“

Als Ausgleich zu ihrem menschenverachtenden Tagesgeschäft verwirklichen sich die jungen Businessmen Delhis in heilbringender Spiritualität. Absolution durch Vegetarismus oder Heilfasten. Gurus dienen als Geiz- und Gier-Filter. Reinheit ist ein sozialer Status, eine Inszenierung des Ich. Du bist, was du isst. Der menschliche Verstand unterliegt dabei flüchtigen Moden. Das Sein bestimmt das Bewusstsein ist passé. Im kapitalistischen Konsens ist es einfacher, „harte Arbeit“ als Rechtfertigung für Eigentum und Reichtum bereitzuhalten. The Medium is the Message trifft schon eher den Zeitgeist dieser Generation. Die Ästhetik im 21. Jahrhundert hat sich verändert, und das ist den karriereorientierten Zöglingen aus reichen Familien im postkolonialen und einst planwirtschaftlichen Indien wichtig. Die italienischen Lederslipper sind Understatement, der Lamborghini muss sein, um Eindruck bei den Frauen zu schinden, ein großer Pool, trotz Wassermangels, unterstreicht die Unabhängigkeit des Farmhouse mitten in einer Fünfzehn-Millionen-Stadt, und es macht den Anschein, als gebe es in ganz Delhi ausschließlich Marmor aus Carrara. Über all dem muss ein Heiligenschein der ganz persönlichen Integrität schweben, und natürlich via Facebook und Co. nach außen getragen werden. Ich netzwerke, also bin ich. In einer Randnotiz erzählt der Autor, dass digitale soziale Netzwerke für Delhi im Grunde nicht mehr sind als eine technische Aufhübschung der schon lange bestehenden Strukturen.

Erwischt werden heißt einfach nur, Pech gehabt zu haben

„Im Indien der Post-Liberalisierung reichte es nicht aus, Kapital zu haben, denn der Kapitalfluss wurde allenthalben durch gesetzliche und bürokratische Vorschriften behindert: Nur wenn Großkonzerne eine Partnerschaft mit mächtigen und weitsichtigen Politikern eingingen, konnten entsprechende Investitionen getätigt werden.“

Eine Gepflogenheit, die ein junger Geschäftsmann im Buch mit dem Begriff „Corporate Governance“ versieht. Und die Geschäfte kommen ins Rollen. Heimische (Ausländer können mangels Beziehungen kaum konkurrieren), einflussreiche Familien kommen zu Reichtum astronomischen Ausmaßes. Die so genannten Basisresourcen werden vom Big Business aufgekauft. Nehrus „Kommandohöhen der Wirtschaft“ – er hatte sie dem Staat vorbehalten – werden privatisiert. Grundstücke, Infra- und Suprastrukturen, Bauwesen, Bergbau, Telekommunikation, Zementwerke und Medien wechseln, eingefettet von immensen Schmiergeldern, den Besitzer. Die Korruption explodiert. Gesellschaftliche Werte des alten Indien verblassen. Viele Jahre nach der Unabhängigkeit herrschte eine idealistische, brahmanische Wertschätzung bezüglich der indischen Wirtschaft vor. Geldverdienen und weltliche Eitelkeiten wie privates Unternehmertum und das Kaufen und Verkaufen von Konsumgütern (vor allem Luxusgüter) galten als vulgär, weil sie der Nation keine Anerkennung einbrachten. Aber am Ende des 20. Jahrhunderts steht die Globalisierung vor der Tür. Anerkennung wird anhand von Reichtum gemessen. Und jedes Jahr drängen fünfzehn bis zwanzig Millionen Menschen auf den indischen Arbeitsmarkt, für die es kaum Arbeit gibt. Ein idealer Nährboden, um menschliche Ausbeutung zu systematisieren und Geld anzuhäufen.

„Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts begingen Jahr für Jahr rund fünfzehntausend Bauern Selbstmord. Für sie der einzige Ausweg.“

Um die Jahrtausendwende etabliert sich eine „Schwarzgeldelite“ in Indiens Hauptstadt. Ihr Vorgehen im eigenen Land unterscheidet sich kaum von dem europäischer Imperialisten während der Kolonialzeit. Es zeichnet sich durch eine hyperaggressive Maskulinität aus. Mit verhängnisvollen Folgen. Den wirtschaftlichen Aufschwung der Neunziger- und Nullerjahre schöpft in Delhi nur eine Minderheit der Bevölkerung aus. Eine kleine prosperierende Bourgeoisie mitten in einem Meer von Armut. Weite Landstriche im Südosten von Delhi, in Uttar Pradesh und Bihar, werden traditionell landwirtschaftlich genutzt. Es sind arme Landstriche. Dreihundert Millionen Menschen verdienen durchschnittlich fünfhundert Dollar pro Jahr. Ihre Interessen blieben von der Politik jahrzehntelang unbeachtet. Und ihre Lage verschlechtert sich. Industriezweige drängen in den ländlichen Raum. Delhis Hinterland wird zu einem Schlachtfeld expandierender Unternehmen. Nach Empfehlungen und Verlockungen multinationaler Konzerne will man eine indische Exportkultur aufbauen. Unter Nehru wurde der Besitz von Land den ansässigen Kleinbauern rechtmäßig zugesichert. Meistens nicht mehr als ein oder zwei Hektar. Wachsende Großunternehmen benötigen ein halbes Jahrhundert später hunderte oder tausende Hektar, um ihrem Expansionsdrang Platz zu schaffen. Aber kaum einer der Bauern will verkaufen. Es kommt zu illegalen, mitunter brutalen „Landnahmen“. Schlägertrupps vertreiben die Menschen von ihrem Land. Industrielle mit guten Beziehungen in den Regierungs- und Beamtenapparat berufen sich auf den Land Acquisition Act von 1894. Ein Gesetz des britischen Empires, um Enteignungen von Land zu „legalisieren“. Landwirten wird aufgrund von vorgeschobenen Infrastrukturmaßnahmen ihr Land abgepresst, wenn nötig auch unter Gewaltanwendung. Zu „wichtigen“ Infrastrukturen zählen zum Beispiel private Townships, ein privater internationaler Flughafen, oder weite Teile von (Greater) Noida, eine so genannte „Sportstadt“, 50 Kilometer südlich von Delhi in Uttar Pradesh gelegen, mit der indischen Formel-1-Strecke. Als die Bauern, auf deren Grund die Rennstrecke usw. gebaut werden soll, dagegen protestieren, geht man brutal gegen sie vor. Die Polizei feuert mit Schusswaffen in die Gruppe der Demonstranten. Drei Menschen sterben.

Die Monsantospirale

Landwirte haben im Indien des hoch gelobten „freien“ Marktes sehr häufig das Nachsehen. Nach einem internationalen Handelsabkommen werden Gesetze erlassen, die es den Menschen untersagen, eigenes Saatgut herzustellen. Landwirte müssen bei internationalen Biotechnologieunternehmen entwickeltes Saatgut kaufen. Es handelt sich dabei immer um sterile Sorten, das heißt nicht samenfest, und aufgrund der damit verbundenen, intensiven Landwirtschaft werden die Böden ausgelaugt. Die Folgen sind bekannt. Die Monsantospirale setzt ein. Um überhaupt noch Erträge einzufahren, muss der Bauer chemisch düngen, das Land wird vergiftet, Tiere und Ökosysteme sterben, Desertifikation macht sich breit. Der Lebensraum wird zerstört. Und die Menschen geraten in eine Schuldenfalle bei den Banken. Sie wandern ab oder trinken das Gift der Pharmafirmen, die ihr Land missbraucht haben. Das Gift verätzt sie von innen bis zum Exitus. Weite Teile der indischen Gesellschaft verarmen komplett, obwohl sie und ihre Familien, häufig seit Generationen, keine Schwierigkeiten hatten, für ihr Leben zu sorgen. Natürlich ist das kein Leben in Luxus, aber ein Leben mit Haus und Land und täglichem Essen, wenn nicht ein Jahr der extremen Dürre die Ernten ausgetrocknet hat. Aber mit der Stärke der Gemeinschaft waren auch die Dürrejahre überwunden worden. In den letzten zwei Jahrzehnten gerät eine breite Masse der Menschen in die Mittellosigkeit. Man setzt sie, wenn sie Glück haben, als Minen-, Fabrik-, oder Bauarbeiter ein. Regionalregierungen verkaufen Schürflizenzen für Land, auf dem große Jäger- und Sammlergemeinschaften leben. Und die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen ziehen ökologische Schäden nach sich. Am deutlichsten zeigt sich das im Hinblick auf Wasser. Den ausufernden Städten droht Wassermangel. Man fährt immer weiter, um es in die Städte zu liefern. Im Umkreis von hunderten Kilometern rund um Delhi wird Dörfern und Anbauflächen „ihr“ Wasser entzogen. Immer größerer Ärger macht sich in der betroffenen Bevölkerung breit. Ihre politische Schwäche wird überspannt. In zahlreichen Bundesstaaten stoßen Industrie und Regierungen auf wachsenden Widerstand. Bis 2006 bilden sich im ganzen Land bewaffnete Gruppen maoistischer Couleur. Das politische Establishment reagiert mit Härte. Mit Militär, Polizei und Milizen. Berüchtigt ist eine Miliz namens Salwa Judum im Bundesstaat Chhattisgarh. Sie plündert, brennt Dörfer nieder, vergewaltigt, mordet, interniert die Enteigneten in Lager. Hunderttausende fliehen. Meistens in die großen Städte.

„Dass eine Stadt funktioniert, dafür kann man nicht sorgen, wenn man in einer Villa wohnt. Das tun Menschen, die in Hütten und Slums wohnen: Rikschafahrer, Gemüsehändler, Schuster, Bauarbeiter, sonstige Arbeiter. Das sind die Menschen, ohne die eine Stadt nicht funktionieren kann.“

„Doch in vieler Hinsicht waren die Armen, die hier malochten, nicht nur ‚Indiens‘ Arme. Sie waren die Armen der Welt.“

„… und dort errichten wir eine komplette Private Township. Wir machen da alles selbst. Müllabfuhr, Abwasser. Es wird eine Musterstadt, und wir werden den Einwohnern beibringen, wie man in einer modernen Großstadt lebt.“

Wenn schnelles Geld vom Himmel fällt, wird auffallend wenig an Andere oder die Zukunft gedacht. Wie gut man im Jetzt lebt, bestimmen die repräsentierenden Konsumgüter, die vielerorts den Grad der gesellschaftlichen Anerkennung wiedergeben. Der Preis dafür steht in einem klaren Verhältnis. Reiche werden immer reicher. Arme immer ärmer, und die Mittelschicht lebt in ständiger Angst, ins Prekariat abzurutschen. In Indien bleibt der landesweite Fortschritt nach der Liberalisierung weitgehend stecken. Beispielsweise sterben immer noch etwa sechzig von tausend Lebendgeborenen vor dem vollendeten fünften Lebensjahr, während Privatkliniken jährlich Umsatzrekorde verzeichnen. Ein Spekulant, den Dasgupta trifft, sieht unter den gegebenen (exogenen wie endogenen) Faktoren eine große Chance.

„Wir steuern auf eine globale Ernährungskrise zu. Das Klima ändert sich, und viele etablierte Nahrungsmittelmärkte haben massive Probleme. Denken Sie an Australien. Überall herrscht Mangel. Lebensmittel sind das nächste Öl.“

Delhis Bevölkerung wächst laut Volkszählungen zwischen 1991 und 2011 um sieben Millionen Menschen. Die meisten sind arme Migranten aus ländlichen Regionen, deren Land man zur Förderung von Bodenschätzen aufgerissen hatte. Stammesgesellschaften brechen auseinander. Komplette Dörfer oder Kleinstädte verschwinden im Fluss ökonomischer Neustrukturierung. Berufszweige sterben aus. Die Arbeit von Stickern, Töpfern, Holzschnitzern etc. machen neue Fabriken überflüssig. Und Delhis begütertere Haushalte suchen Dienstmädchen, Köche, Chauffeure, Putzfrauen usw. Ein kleiner Teil der Arbeitssuchenden findet in diesem Arbeitsmarktsegment ein Auskommen. Es sind begehrte Stellen. Auch wenn sie keine Arbeitsverträge oder Schutz irgendeiner Form bieten, verspricht eine Tätigkeit im privaten Dienstleistungssektor langfristig Arbeit, sofern man (frau) sich keine Fehler erlaubt. Krank sein wäre so einer. Es gibt viele andere, die sich für den Job anbieten, so dass längere Krankheiten Rausschmiss bedeuteten. In den Slums sind Krankheiten viral, ständige Begleiter der mangelnden hygienischen Bedingungen. Die Fluktuation bei Dienstboten und Hausangestellten ist aus diesem Grund hoch. Einigen Männern, die in die Städte abwandern, gelingt es, in Fabriken Arbeit zu bekommen. In der Automobil-, Textil- und Chemieindustrie, oder in der Elektro- und Computerherstellung … Und natürlich kommen viele im boomenden Baugewerbe unter.

Menschmaterial

Aber die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich von Jahr zu Jahr. Delhis Unternehmer lernen von ihren Geschäftspartnern der „hoch entwickelten“ Welt. Warum sollte man langfristige (Tarif-)Verträge unter fairen Bedingungen mit Arbeitern abschließen, wenn der prekäre Druck im Land ein so guter Partner ist? Jeder Gewinn hat seinen Preis, und der sollte am besten von denen entrichtet werden, die ohnehin im Dreck leben. In Allianz mit einem bis auf die Knochen korrupten Staat entwickeln die zu Bestien geformten Gehirne der Industriellen Produktionsmaximierungen unmenschlicher Gier. Der Mindestlohn von vier Dollar pro Tag ist längst gefallen. Sozialversicherungen bestehen nur auf dem Papier. Arbeitsschutz wird abgeschafft. Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen, schwere Verletzungen bis hin zu Toten auf Baustellen und in Produktionsketten sind alltäglich, tragen allerdings wegen mangelnder Gesetze oder Achtung der Menschen in der Regel keine Konsequenzen. Die menschliche Würde ist im globalen Wirtschaftskrieg schon lange gefallen. Indische Textilhersteller, die westliche Ketten beliefern, müssen ihre Ware innerhalb von sechzig bis neunzig Tagen produzieren, sonst drohen Vertragsstrafen. Unter solchen Bedingungen ist alles erlaubt. Das Kriegerethos ist eine natürliche Voraussetzung. Und die indischen Industriellen mit ihren Ausbildungen in den USA, Japan und England lernen schnell.

„Korruption geht nicht primär von bösen oder habgierigen Individuen aus. Sie ist ein Produkt zerstörter sozialer Beziehungen.“

In Delhi – Im Rausch des Geldes teilen alle Menschen, die zu Wort kommen, eine Einsicht. Vom Staat und dem politischen Establishment darf man nichts erwarten. Im Zuge der Globalisierung ist die staatliche Autorität im Schwinden. Regierungen fällt es immer schwerer ihre Aufgaben zentralisiert auszuüben. Global agierende Konzerne und die Finanzeliten entziehen sich nationaler Steuerpflicht oder Gesetze. Die Regierungen verarmen im politischen Sinne. Kaum noch jemand glaubt daran, dass ein Staat seine Anliegen durchsetzen kann. Zweifel könnten auch in das Vertrauen in die Zukunft entstehen. Selbst die Philanthropie wird heute unter kapitalistische Prämissen gestellt mit dem Ziel, Geld zu waschen, Ertrag zu optimieren oder hoch qualifiziertes „Humankapital“ für das eigene Unternehmen herauszufiltern. Traue niemandem und nichts, und wenn du durchkommen willst, dann mach mit.

„Es wird noch jede Menge Wasser die Yamuna hinabfließen müssen, bis die bequemen Gehirne der Menschen allmählich in Gang gesetzt werden, wenn bis dahin der Fluss nicht zu einem Rinnsal verkümmert ist.“

In der Zusammenfassung geht Rana Dasgupta mit Anupam Mishra an Dehlis Fluss. Die Yamuna. Im Hinduismus der heiligste Fluss neben dem Ganges. Er ist der Grund, weshalb an dieser Stelle die ehrwürdige Stadt entstanden ist. Der Wasserreichtum aus den Bergen des Himalayas trifft hier auf geologisch perfekte Bedingungen. Riesige Wasserspeicher in der Schwemmebene der Yamuna haben den Einwohnern der Stadt jahrtausendelang ein gutes Leben garantiert. Auf Delhis Stadtgebiet wurden in den letzten dreitausend Jahren sieben Städte gegründet. Sie trägt daher den Namen „Stadt der sieben Städte“. Islamische Dynastien, Moguln, Briten machten sie zur Hauptstadt ihrer Reiche. Alle nutzten die guten hydrologischen Voraussetzungen des Ortes. Aber den Briten gefiel das System nicht, Wasser aus den Bassins zu den Häusern zu transportieren. Sie bestanden auf tap water. Sie legten ein Rohrsystem mit Trink- und Abwasserkanälen und begradigten den Fluss (einen Monsunfluss!). Nach der Unabhängigkeit änderte man wenig am britischen System, bis die ersten Wasserengpässe auftauchten. Die natürlichen Wassertanks reichen der Megastadt nicht mehr aus. Man holt es aus dem Umland in Tanklastwagen. Ein typisches Bild im heutigen Delhi ist der Tanklaster, aus dem aus vielen kleinen Löchern Wasser spritzt. Und diejenigen, die es sich leisten können, lassen tiefe Brunnen bohren und entziehen so dem System die Restbestände.

„Das moderne Delhi entstand aus der Katastrophe der Teilung Indiens, deren verheerende Auswirkungen seine Kultur in Richtung Sicherheit und Autarkie lenkten. Die Besitzungen, auf denen Delhis reichste Bürger Zuflucht vor der Gesellschaft suchen, sind nur die aufwändigsten Erscheinungsformen eines verbreiteteren isolationistischen Ethos. Immerhin ist ja Delhi der Vorreiter der privaten „townships“ Indiens, in denen das von Großunternehmen verwaltete Leben eingezäunt ist, so dass ihre Bewohner von den breiten Strömungen des Landes unberührt bleiben.“

Anupam Mishra ist ein alter Mann, längst im Ruhestand, und einer der wenigen, der noch das alte Wassersystem Delhis erklären kann. Er und Dasgupta wandern einen ganzen Tag lang, ein ganzes Kapitel entlang einer ökologischen Katastrophe. Entlang blinder Verschwendung von Trinkwasser (Pools in Herrenhäusern), entlang intensiver Verschmutzung der Yamuna durch ungefiltertes Abwasser und chemische Verklappung in gewaltigen Mengen. Kurz hinter Delhi ist der Fluss schwarz, oberhalb der Stadt ist er klar und fischreich. Seine nahe Zukunft ist ungewiss, erklärt Anupam. Aber am Ende liefert er dann eine Aussicht, die versöhnt. Die Vergänglichkeit unserer Zeit. Die Menschheit ist nur ein Experiment auf Erden. Und man solle sich nicht so wichtig nehmen und sich einbilden, alles müsse jetzt geschehen. Einer der wohl gravierendsten und auch strittigsten Aspekte wäre die Behebung der gewaltigen Schäden, die wir der Natur angetan haben und immer zerstörerischer vorantreiben. Es gibt Inseln im Atlantik, die sind (wie etwa Fuerteventura) 250 Millionen Jahre alt, oder die Annamiten mit 400 Millionen Jahren. Die Menschen sind gerade mal seit knapp zweihunderttausend Jahren fossil belegt. Irgendwann werden unsere Verwüstungen nicht mehr zu sehen sein. Aber dann wird es uns nicht mehr geben.

Roland Oßwald

Rana Dasgupta: Delhi – Im Rausch des Geldes. (Capital. A Portrait of Twenty-First Century Delhi, 2014) Aus dem Englischen von Barbara Heller und Rudolf Hermstein. Suhrkamp Taschenbuch 2015. 462 Seiten. 12,00 Euro.

Fotocredits:

Porträt Rana Dasgupta (c) Nina Subin, Quelle: Wikipedia

Connaught Place (c) Ville Miettinen, Quelle: Wikipedia

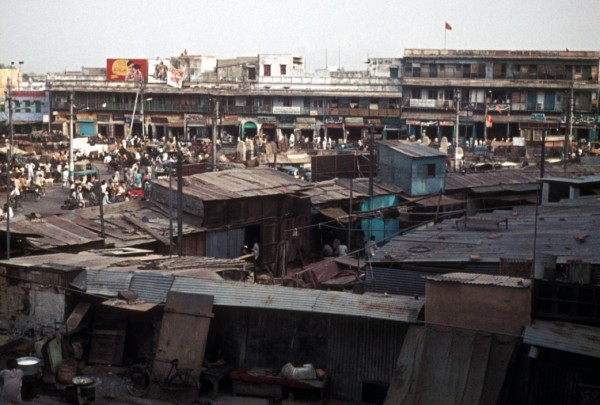

Slum Delhi 2011 (c) Sistak, Quelle: Wikipedia

Slum Delhi 1973 (c) Roger McLassus, Quelle: Wikipedia