„Irgendwann kommen die Dinge von allein zu mir“

„Irgendwann kommen die Dinge von allein zu mir“

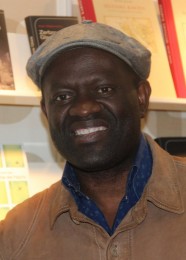

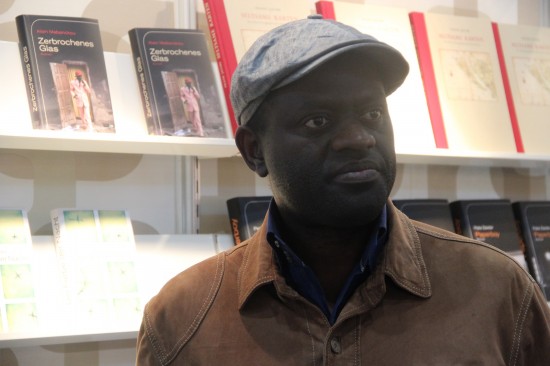

Sophie Sumburane hat der Roman „Zerbrochenes Glas“ von Alain Mabanckou gut gefallen. Auf der Leipziger Buchmesse hat sie den Autor getroffen.

S: Was inspiriert Sie beim Schreiben?

A: Ich glaube, ich schaue öfter zurück in meine Kindheit, ich war das einzige Kind meiner Eltern. Das hat mich dazu angeregt, viel nachzudenken. Ich hatte niemanden zum Spielen, also war ich in meiner Gedankenwelt zu Hause. Um der Einsamkeit zu entkommen, habe ich außerdem sehr viel gelesen. Und ich glaube, wenn man sehr viel liest, wird man eines Tages selbst schreiben wollen.

Man kann also sagen, dass mich die Bücher, die ich gelesen habe, inspirieren. Aber auch dadurch, dass ich gern analysiere, wie die Gesellschaft in meinem Heimatland Kongo lebt, wie die Leute reden. Es ist eine Art Recall meiner eigenen Traditionen, meiner eigenen Art, im Kongo zu leben.

Außerdem glaube ich, dass ich ein Schriftsteller wurde, weil ich ein sehr schüchternes Kind war. Ich konnte sehr schlecht vor anderen Menschen sprechen. Ich weiß nicht genau, warum ich heute außerdem Dozent geworden bin, schließlich muss ich dort mit vielen Studenten sprechen (lacht).

Also: Ich war schüchtern, einsam und habe viel gelesen. Das alles zusammen hat mich direkt zum Beruf des Schriftstellers geführt.

S: Und warum haben Sie sich dann entschieden, Jura zu studieren?

A: Also eigentlich wollte meine Mutter, dass ich ein Anwalt werde. Sie glaubte, ein Anwalt ist jemand, der über den Regeln steht. Wenn sie also etwas will, fragt sie ihren Sohn, den Anwalt, für den es dann einfach wäre, ihr zu geben, was sie wollte.

Ich habe also Jura studiert, weil meine Mutter es wollte. Als sie dann starb, habe ich meine Sicht der Welt geändert. Sie ist nicht mehr hier, um zu sehen, was ich mache. Also habe ich mich voll auf das Schreiben konzentriert und angefangen, Romane und Gedichtsammlungen zu schreiben.

S: Ihr Buch „Zerbrochenes Glas“ ist ja in einem sehr besonderen Stil geschrieben. Ohne Satzzeichen, sehr flüssig. Warum haben Sie sich entschieden, das so zu machen?

S: Ihr Buch „Zerbrochenes Glas“ ist ja in einem sehr besonderen Stil geschrieben. Ohne Satzzeichen, sehr flüssig. Warum haben Sie sich entschieden, das so zu machen?

A: Der Protagonist, Zerbrochenes Glas, der gleichzeitig derjenige ist, der alles aufschreibt, ist ja jemand, der sehr viel trinkt. Und ich glaube, wenn man betrunken ist, redet man eben ohne Punkt und Komma. Interpunktion ist nicht mehr dein Problem. Worum man sich als Betrunkener kümmert, ist sein Glas in der Hand zu spüren und immer genug Alkohol darin zu wissen.

Gleichzeitig wollte ich etwas schreiben, das sehr flüssig und schnell ist. Wie Gesprochenes. Um das zu erreichen, brauchte ich eine Form, die eben wie ein gesprochener Wortschwall wirkt, alles ein Satz, nur getrennt durch Absätze. Diese Art zu schreiben gab mir das Gefühl und die Möglichkeit, einen Betrunkenen schreiben und reden zu lassen. Gleichzeitig wirkt es wie gesprochene Sprache, statt Geschriebenes.

S: In Ihrem Roman findet sich auch ein wenig ironische Kritik an der Politik und den Politikern des Kongo. Können Sie sich vorstellen, in der Zukunft einen ausschließlich politischen Roman zu schreiben?

A: Ich beschäftige mich manchmal mit Politik. Aber die Art, wie ich mich mit ihr beschäftige, ist nicht kritisch oder konfliktorientiert. Ich brauche dabei immer Humor. Ich möchte niemand sein, der anklagt und prangert: Ja, wir leben in einer Art Diktatur, wir sollten das, das und das dagegen tun. Das ist nicht meine Art.

Wenn ich einen Roman schreibe, möchte ich, dass mein Leser begeistert ist von dem, was ich schreibe. Ich will, dass man in meinem Roman etwas anderes findet als eine Anklage gegen jemanden. Wenn ich über Politik schreiben möchte, kann ich das in Form eines Non-Fiction-Buchs machen. Das habe ich auch schon mehrfach getan. Zum Beispiel habe ich über Bürgerkriege in Afrika geschrieben. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es dort um Politik und darum, wie der Krieg die Menschen auseinandertreibt.

S: Kommen wir zurück zum Buch „Zerbrochenes Glas“: Die beiden Charaktere, die es als einzige mit ihrer vollständigen Geschichte in das Tagebuch des Betrunkenen geschafft haben, obwohl viele andere auch versucht haben ihm „die Gebrauchsanweisung für ihr Leben aufzuquatschen“, sind beides gebrochene Persönlichkeiten. Warum fiel die „Wahl“ auf sie?

A: Ich habe den ersten Charakter, den Pampers-Typ, gewählt, weil er dem Leser zeigt, wie jemand im Kongo sozial fallen kann. Zu Beginn seines Lebens war er jemand. Am Ende war er zerstört. Er ging ins Gefängnis, dort passierten ihm furchtbare Dinge, aber: Er ging ins Gefängnis, auf Grund dessen, was er selbst vorher verbrochen hatte.

Der andere Charakter, der Drucker, zeigt dagegen, wie jemand, der aus dem Kongo kommt, im Ausland sozial fallen kann. Er ist sehr stolz und glaubt, in Frankreich zu leben sei eine Art Leistung. Paris zu sehen bedeutet in seiner Weltsicht, Gott zu werden.

Das sind die zwei Seiten des Buches. Ein Charakter, der im Kongo absteigt, ein Charakter, der in Frankreich absteigt und zurückkommt. Dazu habe ich gebrochene Persönlichkeiten benutzt. Vielleicht ist das der Grund, warum das Buch „Zerbrochenes Glas“ heißt. Vielleicht hätte ich es auch „Zerbrochene Gläser“ nennen sollen, denn viele Gläser in dem Buch sind zerbrochen.

S: Aber es gibt auch einen positiven Charakter im Buch. Sture Schnecke, der Barbesitzer, der Zerbrochenes Glas den Schreibauftrag gibt.

A: Ja, der Typ ist positiv, weil er der Mann ist, der jede gebrochene Person in seiner Bar empfängt. Das heißt, wenn eine Person im Buch kein Haus hat, in dem er oder sie schlafen kann, steht die Tür der Bar rund um die Uhr offen, auch, um dort zu schlafen. Er sieht ein wenig aus wie der gute Samariter. Er versucht zu helfen, seine Mission nett zu sein, zu erfüllen.

Wenn man über zerbrochene Leben schreibt, ist es manchmal gut, ein anderes Leben in die Mitte zu stellen, das scheint wie ein Licht.

S: Welches ist eigentlich Ihre Muttersprache? Französisch doch eher nicht?

A: Nein, Französisch ist nicht meine Muttersprache. Meine Muttersprache heißt Bembe. Französisch habe ich angefangen zu lernen, als ich sechs Jahre alt war.

Meine Mutter ist nie zur Schule gegangen, also sprach sie auch nur schlecht Französisch.

S: Warum schreiben Sie nicht in Bembe?

A: Weil ich möchte, dass meine Romane gelesen werden (lacht). Bembe wird nicht gelehrt, nicht geschrieben oder gelesen. Es wird nur gesprochen.

Das heißt also, wenn ich in Bembe schreibe, kann das niemand lesen. Das ist das Problem mit vielen afrikanischen Sprachen. Viele Menschen, so wie Sie, fragen: Warum nutzen Sie nicht Ihre eigene Sprache? Weil sie nicht geschrieben wird.

S: Im Moment leben Sie in Los Angeles. Wird irgendwann von Ihnen ein Roman erscheinen, der dort spielt?

A: (lacht). Vielleicht schreibe ich mal über Los Angeles. Aber ich will es nicht erzwingen. Wenn ich mich zwinge: Du musst jetzt über L.A. schreiben, weil du dort lebst, dann schreibe ich einen schlechten Roman. Ich muss still sein, irgendwann kommen die Dinge von allein zu mir. Dann bin ich inspiriert und das Buch wird sich durch meine Hände schreiben. Im Moment entdecke ich meine Kindheit, meine Eltern, die Gesellschaft meiner Heimat, die meine Gesellschaft ist.

Wenn ich irgendwann überzeugt bin, über Los Angeles schreiben zu wollen, will ich etwas schreiben, das sehr viel Tiefe hat. Das dort verwurzelt ist. Es soll kein Buch über jemanden sein, der die Sehenswürdigkeiten entdeckt.

S: Sie haben schon ein paar Mal angesprochen, dass Sie Ihr eigenes Leben erkunden, um zu schreiben. Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in „Zerbrochenes Glas“?

A: Ich glaube, in einem guten Buch kann man den Autor überall finden. Selbst wenn man über einen bösartigen Charakter schreibt, Monster oder Geister beschreibt, muss man ihm ein paar Elemente des eigenen Lebens mitgeben.

Ich kann sagen, dass alle meine Figuren, auch die „schlechten“, irgendetwas von mir erhalten haben. Ich weiß nicht, was genau.

Zerbrochenes Glas zum Beispiel liest viel. Und er ist das einzige Kind seiner Mutter. Das wäre doch schon mal eine Parallele. Kritiker wollen das immer wissen (lacht).

Ich kann in Ihren Augen sehen, dass Sie während des Gesprächs schon gesehen haben, was in dem Buch von mir stammt.

S: Ein wenig (lacht).

Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Verweise auf kongolesische Musik und Literatur. Sie haben auch einige berühmte Zitate für Ihren Roman zugeschnitten. Mussten Sie dafür viel recherchieren, oder ergab sich vieles beim Schreiben?

A: Das kam alles beim Schreiben. Wenn man zu viel recherchiert, ist das wie Hausaufgaben machen. Ich habe eben viel gelesen, die Musik und die Literatur war in meinen Gedanken, ich habe einfach alles mit einfließen lassen, wenn mir mein Gefühl sagte, dass das dazu gehört. Ich habe nicht darüber nachgedacht oder lange gesucht, was passen könnte. Wenn man recherchiert, heißt das, man hat einen Plan. Ich hatte keinen Plan. „Zerbrochenes Glas“ ist die Art von Buch, die man schreibt, als würde man Rap-Musik machen. Man spricht einfach unaufhörlich drauf los. Am Ende fängt man dann an, die Dinge zu arrangieren, damit alles einen logischen Ablauf hat und Sinn bekommt. Es hilft natürlich auch dem Leser, die Geschichte, die in meinem Kopf vollkommen klar ist, zu verstehen.

S: Sie schreiben also auch nicht in der „richtigen“ Reihenfolge?

A: Nein, ich schreibe nicht in der Reihenfolge, die jetzt im Buch ist. Ich beginne in der Mitte oder manchmal auch am Ende. Das impliziert natürlich, dass ich nie weiß, wohin mich mein Text schließlich führt. Ich schreibe einfach. Die Geschichte schreibt sich praktisch selbst.

Danke für das Interview!

Sophie Sumburane

Alain Mabanckou: Zerbrochenes Glas (Verre Cassé, 2005). Liebeskind 2013. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. 222 Seiten. 18,90 Euro. Zur Homepage des Autors. Zur Rezension auf CULTurMAG. Porträtfotos: © Sophie Sumburane. Zur Homepage von Sophie Sumburane.