Das Triviale lauert immer und überall

Das Triviale lauert immer und überall

– Martin Walkers Bruno-Romane. Eine durchaus subjektive Betrachtung über ein Phänomen – aus der Retorte? Von Stefan Linster.

Das Heulen der Sirene auf dem Dach der fernen mairie durchbrach die Stille der französischen Sommernacht. („Grand Cru. Zweiter Fall für Bruno“)

Es war einmal ein verschlafenes Städtchen im Périgord, das so ruhig und friedlich vor sich hin lebte, dass es eine rechte Freude war, bis daselbst eines Tages ein Meteorit einschlug. Fürderhin ward nichts mehr wie zuvor, gar wunderliche Dinge trugen sich zu, spektakuläre Geschehnisse von bisweilen nationaler Tragweite, wie sie die gesamte Region seit dem Abzug der Engländer anno 1453 nicht mehr gesehen haben dürfte! Überhaupt, Engländer … doch dazu später. Auch das gute Volk hatte Teil am Wandel, die einen waren fortan klug, erfolgreich und schön, oft über die Maßen gemeinsinnig und gut, ja, andere dazu noch mit ganz vortrefflichen Kräften versehen, weshalb ihre Tage wohl mehr als vierundzwanzig Stunden zählten und sie ständig wahre Großtaten vollbringen mussten.

Und unter all den Helden fand sich einer, der ganz besonders heldisch war, ein Mann, wie es ihn noch nie zuvor gab: Bruno Courrèges, »Chef de police« von Saint-Denis!

Wer nun an Märchen denkt, liegt richtig und falsch zugleich. Natürlich schlug jüngst kein so unseliger Meteorit im Périgord ein, es sei denn, er hieße Martin Walker. Und auch das wäre halb so schlimm, wäre nicht besagter Engländer der Idee verfallen, Romane über die Abenteuer dieses kuriosen Städtchens und seines Polizisten zu ersinnen, zumal im Gestus des großen Kenners, was er mit dem abusiven Modus von Fremdwörtern, will heißen französischen Vokabeln und zugestandener Landeskunde, gerne dezent unterstreicht.

Klein Chicago?

Klein Chicago?

Mögen wir heutigen Krimileser ja hart im Nehmen sein und bereitwillig akzeptieren, dass auf Got-, Ö- oder im Schwabenland, in der Eifel, dem lieblichen Cornwall oder in Lagunenstädten längst das Grauen Einzug gehalten hat und allerlei Gelichter, oft sogar Ortsfremde oder Ausländer im Rahmen mitunter aberwitziger Geschichten munter metzeln und sonst wie schandtun, wenn nur die Spannung stimmt, so strapazieren uns Walkers Plots doch in ungewohntem Maße.

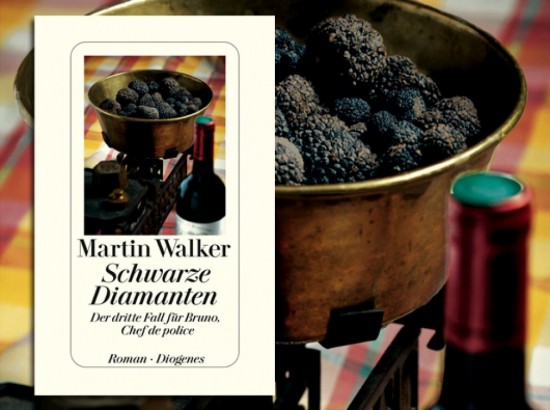

Sicher könnte ein ehemaliger Harki, der bereits in Frankreichs finsteren Jahren Kollaborateur gewesen war, gerade in einem kleinen Ort untergeschlüpft sein und eine Zeitlang als angesehener Mitbürger ungestört dort leben, bis er doch noch erkannt und seiner Verbrechen wegen ermordet wird (so in „Bruno, Chef de police“, dem Erstling). Gewiss, vor allem, weil dieser Roman noch der stimmigste ist. Wenn nun aber in unserem Städtchen eine staatliche Forschungsstätte für Gen-Reben laboriert und ein Weinkonzern von Weltrang sich ausgerechnet hier einnisten will, um sich vor der Klimakatastrophe in Sicherheit zu bringen („Grand Cru“); oder chinesische Triaden und ihre vietnamesischen Pendants sich einen erbitterten Kampf – offen ausgetragen auf Marktplätzen oder durch gemeines Abfackeln etwa von Restaurants – um die Vorherrschaft in Galliens Schattenreich liefern, während gleichzeitig die Trüffelmaffia über die regionale Trüffelbörse proliferiert („Schwarze Diamanten. Der dritte Fall für Bruno“), dürfte es selbst Wohlmeinende Wunder nehmen.

Aber all das geschieht in Walkers Universum, was eine erhebliche Zahl an – sagen wir – auswärtigen Ermittlern erfordert, die jedoch, wiewohl höchstrangige Geheimdienstler oder ausgewiesene Kriminalisten, nichts Besseres zu tun wissen, als unseren Dorfpolizisten Bruno in alles einzubeziehen, wo ihm nicht gleich die Arbeit zu überlassen, welcher natürlich hinter die meisten Geheimnisse dringt und ruck, zuck alles aufklärt. Bei genauerem Hinsehen aber verpuffen die um der Spannung und falscher Fährten willen großartig aufgebauten Plots letztlich, schrumpfen gewichtige Fälle zu recht kleinkarierten Verbrechen um persönliche Rache, Familien- und Erbstreitigkeiten, armselige Habgier oder Kindesmissbrauch. Dazu stellt sich schlicht die Frage, wieso die Auslöser der Ereignisse, besagter Kollaborateur der Vichy-Zeit oder ein Kriegsverbrecher aus dem Algerienkrieg, so viele Jahre unerkannt, straffrei bleiben konnten und die Sühne ihrer Vergehen, bzw. die Straftaten zu deren Vertuschung derart spät erfolgten. In einem so begrenzten Mikrokosmos!

Oder Smallville?

Oder Smallville?

Doch vielleicht geht es Walker ja gar nicht vorrangig um solche Staatsaktionen, vielleicht dienen sie ihm, in einer Art Umkehrung der herkömmlichen Staffagetechnik, nur dazu, all die Schrullen und Anekdoten über Saint-Denis, dessen Bewohner und vor allem dessen »Polizeichef« zu erzählen, welchselbige vermutlich die Kritik zu Urteilen wie »Gourmetkrimi«, »süffig«, (allzu?) »menschlich« hinreißen und Leser offenbar dermaßen ansprechen, dass sich die Opuskel wie geschnitten Brot verkaufen. Eine Ambivalenz, aus der Diogenes auch keinen Hehl zu machen scheint, preist der Verlag etwa „Grand Cru“ selbst als »Krimi, Reise- und Weinführer in einem« und verrät damit überraschenderweise eine der Rezepturen seines Stein der Weisen.

Es ist jedem wirklich unbenommen, Krimis auch oder in erster Linie ob ihrer kurzweiligen Nebenhandlungen, Landschaftsbeschreibungen, »lehrreichen« Erbauungen (wie in unserem Fall Önologie, Frankreichs Geschichte, Trüffel …) und vornehmlich des zugehörigen burlesken Personals zu lesen, welches das Leben einer französischen Kleinstadt so pittoresk, so gewinnend machen kann. Die etlichen Nebenstränge zu erkunden und sich daran zu erfreuen, überlasse ich dem Leser. Sie sind, wie sie sind seit Peter Mayle, gewiss in einem konkreten geographischen Kontext verankert, sicher aus realen Vorbildern zusammengesetzt. Doch mussten ausgerechnet unsere Saint-Deniser, Sie wissen schon, die aus dem Meteoriten-Städtchen, all das erleben? Diese Ausgeburten des Gutmenschentums?

Völlig unverfänglich ist hier die immanente Schwäche solcher Serien – die sich vor allem dann offenbart, wenn man die Romane hintereinander liest, weil nämlich in Band X die langjährigsten Freunde der Protagonisten auftauchen und tragende Rollen spielen, von denen in den Romanen davor nicht mal ansatzweise die Rede war. Auch bei Walker wurden sie schlichtweg hinzugefügt, weil die neuen Plots weitere Figuren erfordern. Da mit klar umrissener Funktion behaftet, sind sie auch meist plausibler als das feste Personal, das in unserem Fall einem Lore-Roman alle Ehre machen würde!

Wie erwähnt herrscht in Saint-Denis ein Gemeinsinn ohnegleichen vor, wer dem Nachbarn nicht hilft, leitet die Jugend (die es eigentlich nicht bedürfte) durch beispielhaftes Vorleben oder diverse Unterweisung zu sinnvollem Tun an. Ständig beschenken die Autochthonen einander mit selbstgebrutzelten Köstlichkeiten wie Confit de Canard, Gänseleber oder hinterm Haus gezogenem Wein, so einem die Gaumenfreuden (Wild, Trüffel usw.) nicht gleich in den Mund fliegen. Politische Zwiste, Streitigkeiten oder Rivalitäten wie die zwischen den beiden Kneipiers oder dem kommunistischen und dem gaullistischen Résistancekämpfer sind so schwankhaft wie in Fernandel-Filmen (nur halt nicht so gut gespielt) und immer rasch beigelegt. Junge Mütter sind Muster an Fürsorge, Greise an Weisheit, ein Baron frönt der Wohltat, jeder – gefühlte – dritte nennt irgendein Croix de Guerre oder die Rosette der Ehrenlegion sein eigen, was in Walkers Augen allein schon charakterlich und handlungsethisch zu adeln scheint! Von der alles und jeden treu umsorgenden Mairie und dem trefflich funktionierenden Gemeinwesen nebst Organen gar nicht zu reden. Nota bene wirkt, wie es sich gehört, eine der »besten Weinkellereien Frankreichs« am Orte (in der, wenn schon was zu Bruch geht, Château Pétrus-Flaschen zerscherbeln). Ob jeden Tag die Sonne scheint, ist indes nicht verbürgt. Doch genug davon. Denn schließlich gipfeln die Mirabilien ja in der Person des Bruno Courrèges!

O Lore!

O Lore!

Ob im heutigen Frankreich dieser Gallischer-geht’s-nicht-mehr-Name bereits ein Kuriosum darstellt, müsste eine statistische Untersuchung erhellen – die Funktion des guten Mannes jedoch tut es. Einen Chef de police gibt es nämlich nicht, sicher soll der Titel für den chef de service de police municipale, also den Leiter der Gemeindepolizei stehen. Gut, war sicher zu lang und nicht schmissig genug. Wenn selbiger nun aber ganz alleine den Dienst versieht und sich trotzdem gern als Chef de police vorstellt, zeigt sich deutlich die beachtliche Überzeichnung der Figur. Weshalb unseren Bruno ja auch selten der Zweifel ankränkelt und er ein wahrer Tausendsassa ist. Was er nicht alles tut und kann, im Amte wie im Privaten. In loser Folge: komplizierteste Fälle lösen, auf Augenhöhe mit den hochrangigsten Kriminalisten operierend; sich mit widerborstigen Demonstranten prügeln, ohne bleibend Schaden zu nehmen, Kinder aus brennenden Häusern retten, Witwen und Waisen trösten, ein Weingut vorm Ruin retten, die Rugby- und Tennisjugend trainieren, auf die Jagd gehen, ständig Trüffel finden, exzellent kochen natürlich und, wer hätte das gedacht, als allseits Angeschmachteter die interessantesten Frauen zu Geliebten haben. Ich kürze ab. Dass er bereits als Soldat im Bosnienkrieg mehrfach Zivilisten wie Kameraden rettete und, schwer verletzt, mit einem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, sei noch erwähnt, war aber klar, oder? So annähernd das Wasser reichen könnte ihm höchsten die holde Engländerin »Pamela«, die neben dem Unterhalt ihrer – erwartungsgemäß – herrlichen Ferienwohnungen (natürlich gîtes genannt) noch bestens und ständig Tennis spielt, zu Pferde ausreitet, sich politisch betätigt, etc. Etliche dieser Großtaten bewältigen die beiden bisweilen an einem einzigen Tag. Wenn die sich nicht finden mussten, wer dann? Und sollten sie nicht sterben …

Eine nicht unerhebliche Schlussbemerkung: Walker schreibt gewiss, wie man an seiner Vorliebe für reichlich Personal mit skurrilen Namen, verworrene Geheimdienststorys, militärische Verdienste, weinumrankte Idylle und Happy Ends erkannt haben dürfte, vornehmlich für den Geschmack seiner Landsleute. Um zum Verzücken der Leser alles so recht zu französeln, huldigt Walker wie manch anglophoner Kollege der welschen Vokabel. Ausufernd jedoch – was bereits durch die Kursivierung ins Auge springt und oft nur pedantisch wirkt – und mitunter falsch! Von den ärgerlichen Unsicherheiten beim Genus der Übernahmen in der dt. Ausgabe mal abgesehen. Mag der eponyme Chef de police noch eine Lässlichkeit sein, so gibt es etwa eine chefinspectrice nun gar nicht, höchstens eine inspectrice en chef. Weitaus heikler scheint mir allerdings beispielsweise die umstrittene Verwendung von rafles (in etwa Razzien) für das Massaker vom 17. Oktober in Paris an Algeriern (in „Chef de police“, mehr hier (vgl. D. Daeninckx, „Bei Erinnerung Mord“)). Im Zeitalter von Google sollte wirklich nicht alles unbesehen von einem Autor übernommen werden!

Mein Tipp: Wer Frankreichs Midi nicht nur mit dem Herzen sucht, sollte sich an die Originale Daudet, Pagnol, Chevalier, zur Not auch Mayle halten, richtige Reisebücher lesen oder besser selbst nachschauen, ob es nicht irgendwo ein echtes, authentisches Saint-Denis (ohne Mordbuben) gibt. Und richtige Krimis, Izzo, Raynal, Japrisot …

Mein Tipp: Wer Frankreichs Midi nicht nur mit dem Herzen sucht, sollte sich an die Originale Daudet, Pagnol, Chevalier, zur Not auch Mayle halten, richtige Reisebücher lesen oder besser selbst nachschauen, ob es nicht irgendwo ein echtes, authentisches Saint-Denis (ohne Mordbuben) gibt. Und richtige Krimis, Izzo, Raynal, Japrisot …

Stefan Linster

Martin Walkers Bruno-Zyklus:

Bruno, Chef de police. (Bruno, Chief of Police) Roman. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Zürich (Diogenes) 2009. 338 Seiten. 10,90 Euro.

Grand Cru. (The Dark Vineyard) Roman. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Zürich (Diogenes) 2010. 380 Seiten. 21,90 Euro.

Schwarze Diamanten. (Black Diamond) Roman. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Zürich (Diogenes) 2010. 352 Seiten. 22,90 Euro.

Das nächste Buch wird „Delikatessen“ heißen und bald erscheinen.

Zur Homepage von Martin Walker, zur Homepage von Stefan Linster.