Ich erinnere mich noch an den letzten Komparsen

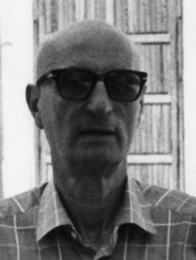

Gespräch mit dem sizilianischen Schriftsteller Gesualdo Bufalino (1920 – 1996) über das Kino

Kurze bevor Gesualdo Bufalino im Juni 1996 so tragisch bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, hatte er noch mit dem italienischen Regisseur Franco Maresco ein Gespräch über seine ganz besondere Liebe zum Kino geführt. In Erinnerung an Bufalino veröffentlichte die Tageszeitung „il manifesto“ Auszüge aus diesem Gespräch.

(Aus dem Italienischen von Carl Wilhelm Macke)

Sprechen wir einmal über Ihre cineastischen Leidenschaften.

Alle meine Schriften über das Kino sind in diesem kleinen, noch unveröffentlichten Buch „Das Kind des Paradieses“ versammelt. Zusätzlich findet man hier alle weiteren, über mein gesamtes Werk verstreuten cineastischen Bemerkungen und Anspielungen. Zum Beispiel spiele ich in meinem letzten Roman „Tommaso und der blinde Photograph“ dasselbe Spiel wie Bresson in seinem Film ‚Lancelot‘, wo die Körper der Personen in einzelne Details aufgegliedert werden. In meinem Buch lebt der Protagonist in einem Kellergeschoß, von wo es ihm nur möglich ist, die Beine der Passanten zu sehen. Und die Referenz zu diesem Film ist besonders zum Schluß hin augenfällig, wenn der Protagonist unmittelbar nach dem Verbrechen mit einem Freund weggeht, um sich ausgerechnet den Film ‚Lancelot‘ von Bresson anzuschauen. Mein erstes Werk über das Kino habe ich den Titel gegeben „Jener Traum eines Filmes“, mit dem ich an „Der Traum einer Mittsommernacht“ von Max Reinhardt erinnere. In meinem ersten Roman „Das Pesthaus“ erinnere ich an einen anderen Film, „Liebende ohne Morgen“, von dem sie ein Remake gemacht hatten, dessen Titel mir aber nicht mehr einfällt.

Wann und wie haben Sie überhaupt das Kino entdeckt?

Nun, das ist einfach zu erzählen. 1934 – was für Sie ja zeitlich sicherlich so weit entfernt ist wie das antike Rom – kehrte ein Emigrant aus den Vereinigten Staaten in seine Heimatstadt Comiso zurück. Er hatte in den Staaten viel Geld verdient, das er nach seiner Rückkehr in den Bau eines Tonfilmkinos in Comiso investierte. Also begann ich im November, Dezember 1934 jenen neuen Kinosaal jeden Tag zu besuchen. Der erste Film, den ich damals sah, hatte den Titel „Eine Nacht im Libanon“. Die Schauspieler waren Ramon Novarro und, wie hieß die Hauptdarstellerin noch mal? Mir fällt ihr Name nicht mehr ein. Es war auf jeden Fall ein exotischer Film in dem Ramon Novarro als eine Art Nachfahre von Rudolfo Valentino in „Sohn des Scheichs“ auftrat. Er spielte einen Kameltreiber, der sich auf einer Reise in eine europäische Dame verliebte. Seitdem sah ich jeden Abend einen neuen Film. Der Besitzer hatte einen Vertrag mit allen amerikanischen Produktionsfirmen. So zeigte er im Laufe eines Jahres tatsächlich 365 verschiedene Filme. Bis zum Kriegsanfang habe ich sämtliche dort gezeigten Filme gesehen, einschließlich der französischen Filme aus der Volksfront-Zeit und sporadisch auch einiger italienische Filme. Es ist sehr merkwürdig und mysteriös, daß ich sogar einen russischen Film gesehen habe – denn ausgenommen von einigen großen Stummfilmen gab es keine russischen Filme, die Italien in der Zeit erreichten. Er nannte sich „Die ganze Welt lacht“ und war wirklich ein ganz außergewöhnlicher Film.

Erinnern Sie sich an außergewöhnliche Emotionen anläßlich Ihrer frühen Filmerlebnisse?

An sehr viele Emotionen erinnere ich mich sogar, weil sich ja alles während der faschistischen Jahre abspielte. Das Kino und die Bücher stellten die einzige Öffnung zum Ausland dar. Zum Beispiel „Doktor Jekyll“ von Mamoulian: Ich erinnere mich, daß ich hier zum ersten Mal bewußt von bestimmten Erzähltechniken erfuhr. Als das Monster sich auf Miriam Hopkins warf, schwenkte das Objektiv auf eine kleine Statue von Amor und Psyche. Dieser einfache Schwenk auf die Statue stellte die Bestie und das Schöne und die Liebe in ihrer schönsten Metapher gegenüber. Das Publikum hatte von dieser Technik aber keinerlei Ahnung. Auch ich wurde mir hier zum ersten Mal dieser cinematographischen Technik bewußt, die mir half, einen ganz eigenen Schreibstil anzueignen. Aber die außergewöhnlichste Erfahrung hatte ich mit dem Film „Tragödie im Morgengrauen“. Niemand im Saal, auch ich nicht, hatte bis dahin etwas von Flashback gehört. Es begann der Film, man sah das Verbrechen, dann den ermordeten Jean Gabin, dann die Puppe, den Sessel – dann einen Schnitt: Man sah ihn, einen jungen, pfeifenden Arbeiter, der dabei war die Treppe eines Hauses hinaufzusteigen. Hier war bei mir und bei den anderen ein Moment der Verunsicherung. Nach zwei, drei Sekunden bin ich plötzlich auf die Idee gekommen: es ist unmöglich, daß er so entspannt pfeift, weil er doch im vorherigen Schnitt noch tief besorgt und in Gedanken verloren erschien. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: das ist ja gar keine Wirklichkeit, das ist alles nur eine Fiktion. Noch mehr von dieser faszinierenden Technik hatte ich auch in einem anderen Film „Traum eines Gefangenen“ mit Gary Cooper gesehen.

Der arme Besitzer des Kinos und ein Arbeiter wurden von den Zuschauern beschuldigt, die Rollen des Filmes vertauscht zu haben. Sie wollten deshalb ihr Eintrittsgeld zurückerstattet haben. Am kommenden Tag saß der Besitzer in einem Cafè und wurde dabei von Zuschauern aus seinem Kino umringt, die immer noch gegen die Filmvorführung von dem gestrigen Abend protestierten. Und dann rief mich der angegriffene Kinobesitzer um Hilfe, damit ich den Protestierenden die besondere Technik des Filmes erklärte, deren genauen Namen ich aber selbst damals nicht kannte. Ob ich in der Lage war, sie zu überzeugen, weiß ich heute nicht mehr.

Ist es wahr, daß Sie alle Darsteller des klassischen Kinos kennen?

Ich erinnere mich an ein Abendessen mit Leonardo Sciascia und Lina Wertmüller, bei dem wir uns über das Kino der Vergangenheit unterhielten. Die Wertmüller war vollkommen perplex über unser Filmwissen, von dem sie schon aufgrund ihres viel jüngeren Alters nichts wußte. Auch der mit mir fast gleichaltrige Sciascia war ja ein Kinoverrückter. Er sah einen Film pro Tag und notierte sich alle Titel des Filmes mit ihren Schauspielern, den Produktionsfirmen usw. Er hat sich alles gemerkt, aber mein Detailwissen hatte er trotzdem nicht. Vielleicht besaß er nicht meine Leidenschaft für die Erinnerung. Ich erinnere mich jedenfalls noch an die letzten Komparsen jedes Filmes.

Heute spricht man viel von dem Einfluß den ‚Pulp fiction‘ auf die jungen Erzähler gehabt hat. Ist es möglich, daß in der Vergangenheit zum Beispiel Filme von Orson Welles eine ähnliche Bedeutung für das erzählende Schreiben besaßen?

Nun, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich persönlich habe in den fünfziger Jahren mit dem Schreiben begonnen, als mich das Kino nicht mehr so interessierte.

Ich beziehe mich mit meiner Frage auch mehr auf „Die vierte Macht“, der 1941 gedreht wurde.

Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht mehr wann. Einmal kam Goffredo Fofi nach Vittoria, um über Welles zu sprechen. Es entzündete sich eine einigermaßen lebhafte Diskussion, von der mir aber nichts in der Erinnerung geblieben ist. Eine andere Episode spielte in den fünfziger Jahren, als in Vittoria auf die Initiative von anderen und mir ein Kinoclub entstand. Ich erinnere mich, daß man um die Vorführung jedes Filmes kämpfen mußte. Als ich z.B. den Film „Ein andalusischer Hund“ von Bunuel auswählte, wollte man mich lynchen. Zu diesem Film habe ich auch einen kleinen Beitrag geschrieben, in dem ich versuchte, Szene für Szene mit einem psychoanalytischen Schlüssel zu lesen. Aber was ich damals schrieb, waren alles nur Märchen und Flunkereien.

(Aus dem Italienischen von Carl Wilhelm Macke)