Das Denken zeichnen

Ken Krimsteins „Die drei Leben der Hannah Arendt“

Was die Graphic Novel kann und darf, das zeigt uns Ken Krimstein überzeugend mit „Die drei Leben der Hannah Arendt“. Die von Hanns Zischler aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche gebrachte „Graphic Biography“ ist gerade als Klappenbroschur in der dtv Verlagsgesellschaft erschienen – Ankunft in der Mitte der Literaturgesellschaft also. Und das ganz verdient.

Es ist ein Buch, das auf berührend anschauliche Weise das Denken feiert und die Liebe, das Leben und den freien Geist. „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“ steht als Zitat an Hannah Arendts Geburtshaus in Hannover-Linden. Der Sinn von Politik ist Freiheit, in ihrem Verständnis. Ken Krimstein (mehr über ihn etwas weiter unten) zeichnet ihr Leben nach. Ihre drei Leben genauer, wobei der Originaltitel „The three escapes…“ das auch Prekäre ihrer Lebensabschnitte besser benennt.

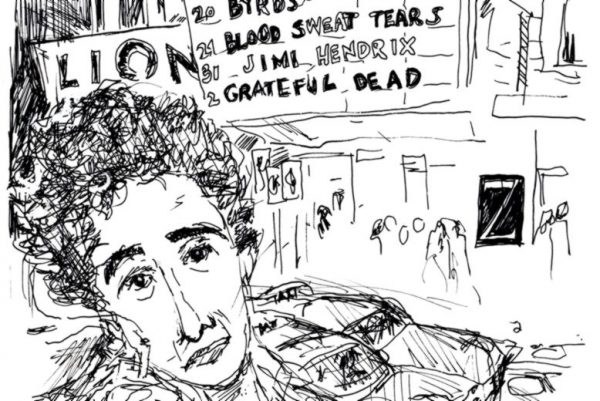

Ein Motto von Bob Dylan ist der Reise vorangestellt, es lautet:

„Don’t follow leaders,

Watch the parking meters.“

Zu früh. Zu wütend.

Zu klug. Zu dumm.

Zu ehrlich. Zu versnobt.

Zu jüdisch. Zu wenig jüdisch.

Zu liebend, zu hassend,

zu männlich, nicht männlich genug

sei sie gewesen, sagt die Einführung. Hannah Arendt wurde zu einer anderen Zeit in einer verlorenen Welt in einem verlorenen Land geboren, sie war Flüchtling, Philosophin, vielleicht die größte philosophische Denkerin des 20. Jahrhunderts. Wobei: Sie lehnte diese Bezeichnung für sich selbst ab und benannte sich selbst als eine, die in und an der politischen Theorie arbeite. Tatsächlich haben die meisten ihren Werke einen gesellschaftspolitischen oder politologischen Bezug. Wenn es jemanden gibt, der einen bestimmten Satz immer verkörpert hat, dann ist sie es. Der Satz lautet: Das Private ist politisch. Krimstein folgt in seiner Erzählung Elisabeth Young-Bruehls Biografie „Hannah Arendt: For Love of the World“.

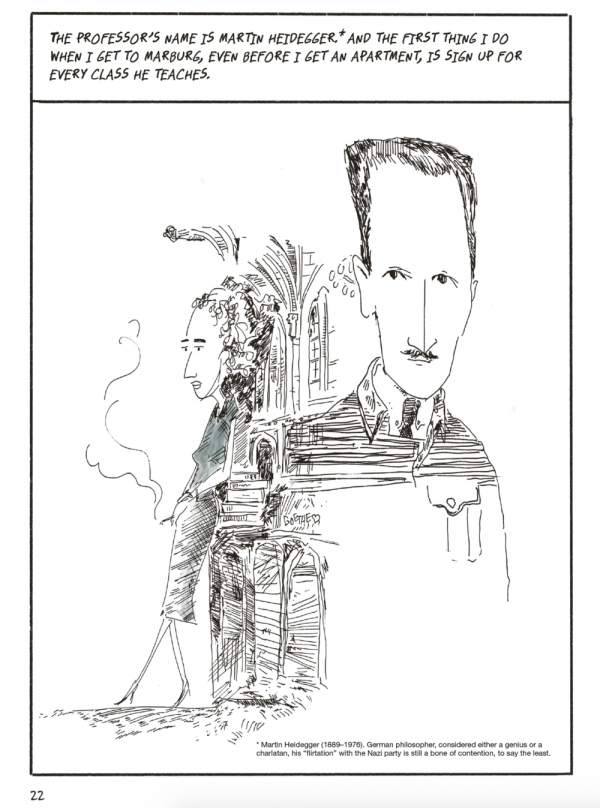

Am Leben zu sein und zu denken ist ein und dasselbe

Als Außenseiterin und nirgends richtig zuhause war sie eine der schärfsten Beobachterinnen ihrer Epoche. In Ostpreußen in Königsberg aufgewachsen, liest sie mit 14 Jahren Kants „Kritik der reinen Vernunft“, studiert dann in Heidelberg, Affäre mit Martin Heidegger inklusive, ein Semester bei Husserl in Freiburg, Promotion 1928 bei Karl Jaspers über den Liebesbegriff bei Augustinus, die freundschaftliche Verbindung zu diesem Philosophen hält ein Leben lang. Sie verkehrt dann in den intellektuellen Zirkeln Berlins, etwa im Romanischen Café, lernt Günther Stern kennen, den sie 1929 heiratet, Aufenthalt in Heidelberg und später in Frankfurt am Main, Sterns Dissertation wird von Adorno nicht angenommen, Rückkehr nach Berlin, das aber währt nur kurz, 1933 folgt, nachdem ihr Mann schon dort war, die Emigration nach Paris. Da eher sie zum Lebensunterhalt beiträgt als Stern und sie im Gegensatz zu ihm in zionistischen Kreisen verkehrt, entfremdet sich das Paar, 1937 kommt es zur Scheidung. Sie lebt jetzt drei Leben gleichzeitig: Lieben – Handeln – Denken, ist in Walter Benjamins Zirkel. 1940 heiratet sie Heinrich Blücher, der noch kein Buch zu ende gelesen hat. Im gleichen Jahr wird Frankreich von den Nazis besetzt, den deutschen Flüchtlingen geht es an den Kragen, Hannah Arendt kommt in das Internierungslager Gurs, aus dem sie aber flüchten kann, ist zuvor aber noch dem Lagerkommandanten Adolf Eichmann begegnet.

Sie ist verrückt nach Krimis, liest unter anderem Simenon, sie will wissen, wie die französische Polizei denkt. Walter Benjamin vertraut ihr das Manuskript seines „Passagen-Projekts“ an. Über Spanien und Portugal, ein wildes Zickzack auf der Landkarte, gelangt sie in die USA, dort leben sie und Blücher sehr prekär, sie als Au-Pair-Mädchen in Massachusetts, er als Hilfsarbeiter in einer chemischen Fabrik, nebenher arbeitet sie publizistisch für verschiedene jüdische und zionistische Einrichtungen, sie bekommt einen Lehrauftrag in Brooklyn, schreibt für den „Aufbau“, unter anderem einen Aufruf zur Gründung einer „israelischen Armee“. Das erregt Aufsehen, sie wird von Salo Wittmayer Baron eingeladen, einen Artikel über den „neuen Juden“ zu schreiben, das tut sie, so wird sie Cheflektorin im jüdischen Schocken Verlag. Die ersten Berichte über industrielle Todeslager will unter den New Yorker Intellektuellen niemand glauben. Das die Menschen ihre eigene Freiheit kannibalisieren treibt Hannah Arendt um. „Wie ist das? Wie funktioniert das? Und warum?“

Ken Krimstein macht daraus auf Seite 168/69 (auch zeichnerisch) einen archimedischen Punkt, er nennt die Doppelseite: Die Ursprünge des Arendtschen Denkens. An Walter Benjamin geschult, nach Perlen zu tauchen, die nicht unbedingt gleich schon eine Kette sind, sieht sie ein neues Phänomen, eine neue Kraft, die auf die Welt losgelassen wurde – den Totalitarismus. Wie Feuer sich aus Sauerstoff speist, tut dies der Totalitarismus aus der Unwahrheit. Bevor totalitäre Herrscher die Realität an ihre Lügen anpassen können, bestehen ihre Signale aus einer unerbittlichen Missachtung der Fakten, sie leben in dem Glauben, dass Fakten vollständig in der macht dessen liegen, der sie sich ausdenkt. (Und, man darf hier an Trump denken, auch wenn Krimstein schon 2014/15 mit diesem Buch begann, als sich noch kein Donald Trump an irgendeinem Horizont abzeichnete.)

Das Ergebnis ist das zuerst auf Englisch erschienene Buch „The Origins of Totalitarism“. Sie beschreibt darin – damals neu und gewagt – den Nationalsozialismus sowie den Stalinismus/Sowjetkommunismus beide als totalitäre Systeme, die sämtliche Bereiche des Lebens vereinnahmen, setzt sie gleich und unterscheidet sie von anderen Formen der Diktatur. 18 Jahre staatenlos gewesen, wird sie 1951 US-Amerikanische Staatsbürgerin, 1953 die erste Professorin in Princeton. Wie ungeheuerlich das war, zeigt Krimstein mit einem historischen Foto: Sie allein in einer Riesengruppe beschlipster Männer.

Als Coda folgt dann bei Krimstein „Jerusalem und danach“, Hannah Arendt (nicht nur) über den Eichmann-Prozesses in Jerusalem und die „Banalität des Bösen“. Überschrieben ist das Kapitel mit „Denken ohne Geländer“. Ihren Beruf, wenn man dabei überhaupt von einem Beruf sprechen könne, sieht sie als politische Theorie. Sie sieht sich als Geschichtenerzählerin, sie wirbt für die vielen Wahrheiten, für ebenjene Pluralität, die der Totalitarismus ersticken will. Freiheit sieht da für sie anders: „Eine Million Wahrheiten, die öffentlich vertreten werden, in jedem Augenblick. Ein Durcheinander? Na und! Dann schau dir die Alternativen an“, heißt es im Comic.

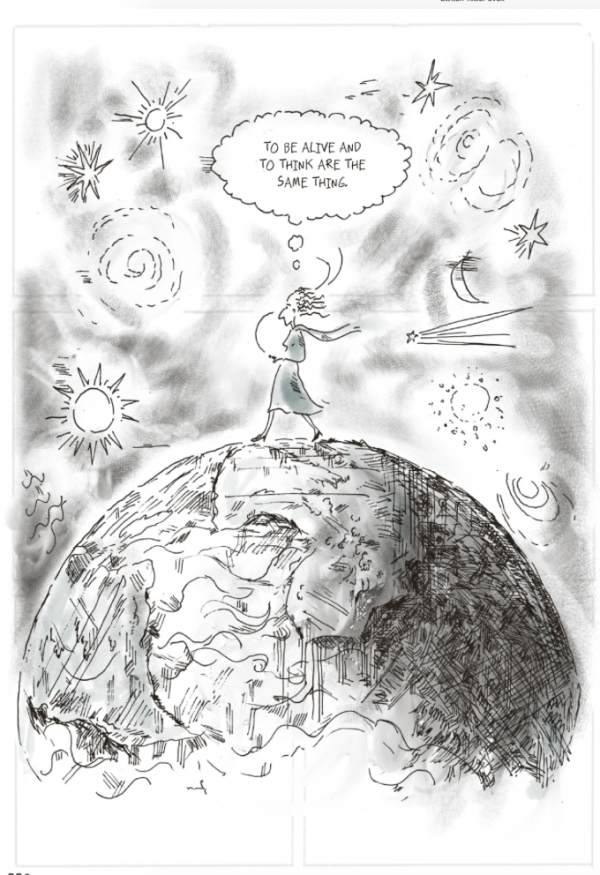

Sein Schlussbild zeigt Hannah Arendt, oben auf der Weltkugel stehend, Zigarette in der Hand, die hatte sie immer, darüber die Spruchblase: „Leben und Denken sind ein und dasselbe.“ Durch das ganze Buch, schon bei ihr als Mädchen, zieht sich der unbedingte Wille, selbst zu denken, sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden zu geben. Ihre Themen – das macht dieses Buch sehr sinnlich klar – sind von bleibender Aktualität: die Ursprünge politischer Gewalt, die Unbegreiflichkeit des Bösen, die Menschenrechte von politisch Verfolgten und Flüchtlingen, der Sinn der Arbeit. Sie ermuntert zum beherzten Denken „ohne Geländer“ und ohne Vorurteile. Ermuntert dazu, uns mit der Welt, in der wir leben, aktiv auseinanderzusetzen. Um die Sache zu streiten. Und zu wissen: „Es gibt keine einzige Wahrheit. Keinen ‚Königsweg des Verstandes’, nur einen gloriosen, nie enden wollenden Schlamassel. Der nicht enden wollende Schlamassel echter menschlicher Freiheit.“ Menschen, die nicht denken, sind für sie wie Schlafwandler.

Gerne, sehr gerne hätte ich über dieses Buch mit meinem toten Freund F.K. Waechter geredet. Krimsteins krakeliger Strich, aber auch die Pointiertheit und der lakonische Witz seiner Tableaus haben mich bei der Lektüre immer wieder an ihn erinnert. Dann ist mir klar geworden, dass sie beide den gleichen Fixstern haben – nämlich den großen Saul Steinberg. Von Fritz wusste ich, wie er ihn bewundert, auch Krimstein äußert sich entsprechend. Vor seinem Hannah-Arendt-Buch hat er 2010 eine Anthologie herausgegeben: „Kvetch as Kvetch Can: Jewish Cartoons“, explizit also über jüdische Cartoonisten. Er selbst arbeitet seit 2011 als Cartoonist für den „New Yorker“ – für den Saul Steinberg u.a. berühmte Cover gezeichnet hat. In der englischen und amerikanischen Publizistik hat der Cartoon eine breite Tradition, der 1841 gegründete britische „Punch“ druckte die ersten Cartoons im heutigen Sinne. Dieser Zeitschriftentitel war und ist selbsterklärend, ein Cartoon bringt Dinge auf den Punkt, hat ein Faible für Situationskomik. Hat einen „snap“, eine Pointe. Krimstein hat das drauf. Zudem ist er Linkshänder, immer wieder hat er Tableaus, die gegen den Uhrzeigersinn zu lesen sind. Außerdem kann er Rhythmus, seine Erzählung hat einen „flow“. Manchmal habe ich mich auch an Charles Schulz und seinen Charlie Brown erinnert gefühlt. Der freilich hat es nicht so mit dem Klecksigen und Verwaschenen, mit ausgelaufener Farbe. Die war auf eine beschränkt, Krimstein überlegte, dann wählte er grün, er hatte irgendwo über Hannah Arendt gelesen, dass man sie „The Woman in Green“ nannte. Das überzeugte ihn, ist es doch die Farbe der Frische und des Neuen, genau Hannahs Ding: „newness“.

Auf Facebook kann man ihn live Hannah Arendt zeichnen sehen. Gönnen Sie sich dieses Vergnügen. Und lesen und verschenken Sie dieses Buch. Sie werden damit Menschen glücklich machen.

Alf Mayer

- Ken Krimstein: Die drei Leben der Hannah Arendt (The Three Escapes of Hannah Arendt: A Tyranny of Truth, 2018). Aus dem amerikanischen Englisch von Hanns Zischler. dtv Verlagsgesellschaft, München 2019. Klappenbroschur, 244 Seiten, 16,90 Euro.

PS. Ein Buch übrigens in Hannah Arendts Sinne ist gewiss das aktuelle ihres Princeton-Fellows Dieter Thomä „Warum Demokrationen Helden brauchen“ – in dieser Ausgabe in „non fiction, kurz“ gar nicht so kurz gesprochen.

Und als Bonus hier noch vier Hannah Arendt-Zitate:

„Man könnte wohl sagen, daß die lebendige Menschlichkeit eines Menschen in dem Maße abnimmt, in dem er auf das Denken verzichtet.“ (Menschen in finsteren Zeiten, 1989, S.25)

„Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber, und radikal ist immer nur das Gute.“ (Arendt an Gershom Scholem, New York, 20. Juli 1963)

„Politik (…) ist etwas, was für menschliches Leben eine unabweisbare Notwendigkeit ist, und zwar sowohl für das Leben des Einzelnen wie das der Gesellschaft.“ (Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß, 1993, S. 36)

„Die Revolutionäre machen nicht die Revolution! Die Revolutionäre sind diejenigen, die wissen, wann die Macht auf der Straße liegt und wann sie sie aufheben können!“ (Macht und Gewalt, S. 111)