Heute Teil 4 des Hunter-Porträts – die Fortsetzung des Exkurses zum Sniper:

Den Lauf der Welt mit einer Kugel ändern

Den Lauf der Welt mit einer Kugel ändern

Zur Kulturgeschichte des Scharfschützen und zum Thriller-Autor Stephen Hunter

(Teil IV)

Den Tyrannen zu töten, bedarf eines einzigen, entschlossenen Mannes, das weiß schon das Altertum. „Zu Dyonis, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande …“, erzählt Schillers Ballade „Die Bürgschaft“. Hitler auf dem Obersalzberg im Fadenkreuz eines Scharfschützen – dieses Bild hat es tatsächlich gegeben: im Juni 1941 als damals atemberaubendes Kinobild, sechs Monate vor dem Kriegseintritt der USA. Sein Schöpfer: der nach Amerika emigrierte, große deutsche Regisseur Fritz Lang (Metropolis /Die Nibelungen /M – Eine Stadt sucht einen Mörder).

Fritz Lang

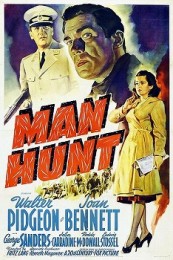

Das ungeheure Bild und der ihm zugehörende Film mit dem Titel „Man Hunt“ bleiben dem hiesigen Publikum bis heute weitgehend „erspart“, denn es gibt keine verfügbare deutsche Fassung dieses sich politisch definierenden Film Noirs. Während der DVD-Markt unermüdlich Schrott ausspuckt, aber eben auch als Filmkunstarchiv funktioniert, machen bisher weder StudioCanal, die Mutter von arthaus, als heutige Rechteinhaberin, noch Twentieth Century-Fox als damaliger Verleih Anstalten zu einer Veröffentlichung. „Man Hunt“ ist nur in England erhältlich. Filmportal.de, das von Bundesregierung und Filmförderungsanstalt geförderte offiziell-deutsche Filmportal, lässt die Exilfilme Langs in dessen Filmografie gänzlich außen vor. Wer dort „Fritz Lang Exil“ eingibt, wird gefragt, ob er wohl Fritz Lang Emil gemeint habe.

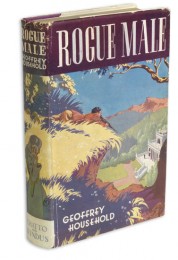

Der mehr als interessante Film, für den als Regisseur ursprünglich John Ford vorgesehen war, beruht auf dem Roman „Rogue Male“ (Einzelgänger, männlich bzw. in früheren Ausgaben: Der Gehetzte) des Engländers Geoffrey Household. In dem 1939 erschienenen Buch blieb der europäische Diktator noch namenlos. Als „Rogue Male“ wurde der Roman 1976 von Clive Donner mit Peter O-Toole für die BBC erneut und näher an der Vorlage verfilmt. O’Toole, der für viele Kinogänger wohl auf immer Lawrence von Arabien bleiben wird, bezeichnete die Rolle des Hitler-Attentäters als die ihm liebste, wichtigste und beste seines Lebens.

Amerika war offiziell noch ein neutrales Land, das sich nicht in die europäischen Konflikte hineinziehen lassen wollte, als „Man Hunt“ am 13. Juni 1941 im Roxy am New Yorker Times Square Premiere hatte. Amerikas Gewehrläufe waren sozusagen so leer wie der des Helden im Film (Walter Pidgeon), der beim Anvisieren Hitlers keine Kugel im Lauf hat. Spielerisch krümmt der englische Gentleman-Jäger, der da im Jagdjackett mit Krawatte, Rucksack und Fernglas durch den deutschen Tann streift, seinen Finger am Abzug, lässt es leer klicken, wird dann aber vom Jagdfieber gepackt, schiebt eine Patrone in die Kammer und nimmt sein Ziel erneut ins Visier.

Übrigens damals der echte Hitler; Lang verwendete authentisches Filmmaterial. Ein herabfallendes Blatt verzögert den Schuss und gibt einem auf Patrouille befindlichen Wehrmachtssoldaten die Zeit, sich auf den Schützen zu stürzen, als er gerade abdrückt. Der Schuss geht fehl.

Schnitt, Obersalzberghof innen, der Nazi-Major Quive-Smith (George Sanders) – don’t wonder why, it’s only fiction; der Film war für ein anglosächsisches Publikum bestimmt – und ein Arzt beschauen sich die Beweisstücke: Das Gewehr stammt aus einem Sportgeschäft in der Londoner Bond Street, das Fernglas von Harrods, bei dem gefangenen Attentäter handelt es sich um Captain Alan Thorndike, wie sein Pass verrät. Es wird ein anfangs geradezu philosophisches, gepflegt geführtes Verhör. Der reine Sportsgeist habe ihn bewegt, beharrt der Engländer, eben der Reiz, „das gefährlichste Tier der Welt“, nämlich einmal einen Menschen zu jagen. Nein, abgedrückt hätte er wohl nicht, das sei doch einfach zu feige, so aus dem Hinterhalt: „People know, that people of my character don’t do this!“ Überhaupt sei er kein politischer Mensch, sondern ein klassisch britischer Individualist, die Affäre sozusagen sein ganz persönlicher Spleen. Man sei ja doch wohl hier unter Gentlemen. Großes Unverständnis auf der Gegenseite, die ein Attentat auf Hitler offensichtlich SEHR WOHL antizipiert.

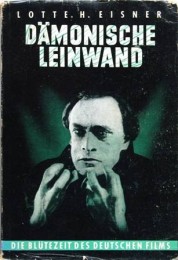

Großes Unverständnis auch bei der amerikanischen Zensurbehörde, dem Hays Office, das spätestens hier ins Drehbuch eingriff. „Man Hunt” war der erste Kriegsfilm, der die Aufmerksamkeit des “Hays Office”, also der Zensur, erregte. Oberzensor Joseph Breen nannte das Projekt nach Lektüre des Drehbuch einen „Hass-Film“. In der isolationistischen Atmosphäre Amerikas gefiel es Breen nicht, dass die Nazis und ihre englischen Sympathisanten allesamt als böse und brutal gezeigt wurden; der Film würde nur freigegeben, wenn die Brutalität eher angedeutet als voll ins Bild gerückt würde. So zeigt das fertig geschnittene Werk dann weder Thorndikes Folter, noch seinen Anblick danach, Schattenrisse und Schattenspiele, durchaus Mittel des Film Noir, müssen genügen. Und tun es auch, denn Lang war ein Meister des mit Licht und Schatten gestalteten Bildes. „Die dämonische Leinwand“ heißt das berühmte Buch der Filmhistorikerin Lotte H. Eisner über die expressionistische deutsche Filmkunst, die von Fritz Lang mitgeprägt worden war.

Großes Unverständnis auch bei der amerikanischen Zensurbehörde, dem Hays Office, das spätestens hier ins Drehbuch eingriff. „Man Hunt” war der erste Kriegsfilm, der die Aufmerksamkeit des “Hays Office”, also der Zensur, erregte. Oberzensor Joseph Breen nannte das Projekt nach Lektüre des Drehbuch einen „Hass-Film“. In der isolationistischen Atmosphäre Amerikas gefiel es Breen nicht, dass die Nazis und ihre englischen Sympathisanten allesamt als böse und brutal gezeigt wurden; der Film würde nur freigegeben, wenn die Brutalität eher angedeutet als voll ins Bild gerückt würde. So zeigt das fertig geschnittene Werk dann weder Thorndikes Folter, noch seinen Anblick danach, Schattenrisse und Schattenspiele, durchaus Mittel des Film Noir, müssen genügen. Und tun es auch, denn Lang war ein Meister des mit Licht und Schatten gestalteten Bildes. „Die dämonische Leinwand“ heißt das berühmte Buch der Filmhistorikerin Lotte H. Eisner über die expressionistische deutsche Filmkunst, die von Fritz Lang mitgeprägt worden war.

Die Londoner U-Bahn-Röhre als Gewehrlauf inszeniert

Die Londoner U-Bahn-Röhre als Gewehrlauf inszeniert

„Man Hunt“ ist ein ausgesprochen expressives und schönes Beispiel des Film Noir. Quer durch den Film zieht sich, was Frieda Grafe einmal Langs „verborgene Geometrie“ genannt hat: Zeichen und Symbole, Kreise, Quadrate und Dreiecke, wie etwa das Monokel des Nazi-Majors, das Zielfernrohr, Fadenkreuz, Schreibtisch- und Teppichkanten, Zimmerfluchten, Verbindungs- und Hindeutungslinien, eine eigene, kinematografisch komplexe Sprache. Auch eine Brosche in Form eines Pfeils spielt eine dramaturgisch wie ikonografisch wichtige Rolle. Den Schacht der Londoner U-Bahn inszenieren Lang und sein Kameramann Arthur Miller wie einen Gewehrlauf. Nach England entkommen, trifft Thorndike auf Unverständnis – und auf Nazi-Sympathisanten. Kaum jemand kann und will ihm helfen, außer einer Prostituierten (Joan Bennett), die mit der Rolle die fast noch größeren Probleme als mit den bösen Nazis hatte und der die amerikanische Zensur eine Nähmaschine in die Wohnung stellen ließ, um sie „bürgerlicher“ zu machen. Die Nazi-Agenten bleiben Thorndike auf der Spur, sie wollen immer noch sein Geständnis, dass er im Regierungsauftrag handelte. Regisseur Lang inszeniert eine immer wieder packende Hetzjagd, in der  Thorndike zum Wild und dann immer mehr zum Wilden wird, denn ihm wird klar, dass er dorthin muss, wo er sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann: in die Wildnis. Er verkriecht sich schließlich (immer noch in Anzug und Krawatte, aber mit wucherndem Bart) in einer Höhle, die Konfrontation mit dem ihm nachsetzenden Nazi-Major wird dann mit archaischen Mitteln ausgetragen. Thorndike wird zum entschlossenen Killer, der er zu Beginn nicht war, Film wie Buch zeigen einen Verwandlungsprozess. In den letzten Bildern des Films sehen wir Thorndike aus einem Flugzeug über Deutschland abspringen, sein Jagdgewehr im Arm. Dieses Mal will er den Job zu Ende bringen.

Thorndike zum Wild und dann immer mehr zum Wilden wird, denn ihm wird klar, dass er dorthin muss, wo er sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann: in die Wildnis. Er verkriecht sich schließlich (immer noch in Anzug und Krawatte, aber mit wucherndem Bart) in einer Höhle, die Konfrontation mit dem ihm nachsetzenden Nazi-Major wird dann mit archaischen Mitteln ausgetragen. Thorndike wird zum entschlossenen Killer, der er zu Beginn nicht war, Film wie Buch zeigen einen Verwandlungsprozess. In den letzten Bildern des Films sehen wir Thorndike aus einem Flugzeug über Deutschland abspringen, sein Jagdgewehr im Arm. Dieses Mal will er den Job zu Ende bringen.

Mindestens ein britischer General, selbst ein Großwildjäger, soll ernsthaft erwogen haben, das Buch als Armeeaktion umzusetzen.

„There is nothing sporting about sniping“

„There is nothing sporting about sniping“

„Rogue Male“ war Households vierter Roman, erzählt wird in der ersten Person. Die ersten 20 Seiten gehören zum Ungewöhnlichsten, was man auch heute noch als Beginn eines Thrillers lesen kann. Fast wie in „Ein Vorfall an der Owl-Creek-Brücke“ von Ambrose Bierce (siehe Teil III dieses Textes), dehnt sich hier vom ersten Absatz an die Zeit, entwickeln sich die „Überlegungen eines gejagten Tieres“ zu einer großen Rückblende, der das britische Understatement eine beachtliche Eleganz verleiht. „Heute weiß ich, dass ich noch am Leben bin“, heißt es nach ein paar Seiten. Der Roman hebt an mit: „Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Schließlich braucht man ja kein Zielfernrohr, um Keiler und Bären zu schießen; so war es nur natürlich, dass sie voreilige Schlüsse ziehen würden, als sie mich dabei ertappten, wie ich die Terrasse auf eine Entfernung von fünfhundert Metern beobachtete.“

Das vom Helden selbst vorgetragene Unbehagen am Scharfschützentum als kriegerischem Mittel darf man als eine durchaus dokumentarische Wiedergabe des Zeitgeistes von 1939 ansehen. Im Roman heißt es: “Keine Regierung – die unsrige zu allerletzt – leistet einem Meuchelmord Vorschub. Oder sollte ich auf eigene Kappe arbeiten? Das schien doch sehr unwahrscheinlich, auch konnte man mir auf den ersten Blick ansehen, dass ich nicht der Typ des rächenden Engels bin. Dann wäre ich also, bar jeder verbrecherischer Ansichten, nichts anderes als das, was ich zu sein beanspruchte – nämlich ein Sportsmann, welcher der Versuchung nicht zu widerstehend vermochte, das Unmögliche zu wagen?“ Nämlich „das wertvollste Großwild zu jagen, das es überhaupt gibt – einen Menschen. Im britischen Army-Establishment galt die Ansicht: „There is nothing sporting about sniping, it is simply unethical.“

Exkurs zum Burenkrieg

Exkurs zum Burenkrieg

Je größer die Entfernung vom Schlachtfeld, desto schneller geraten dessen Lektionen in Vergessenheit. Die Sportfelder der Eliteschulen und die fairen Wettkämpfe in Universitätsfarben behielten für viele Generäle die oft stärkere Realität als Schmutz und Grauen der Kriegsschauplätze. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatten amerikanische Scharfschützen den britischen Truppen schwere Verluste beigebracht und dann auch den Bürgerkrieg mitentschieden (siehe in Teil III), richtig gelernt aber hatte die britische Admiralität nicht daraus. Als gegen Ende des 19. Jahrhundert die südafrikanischen Buren, Abkömmlinge niederländischer Bauern, die Unabhängigkeit vom Empire begehrten und die Engländer den Aufstand 1880/81 niederkartäschen wollten, gerieten sie ins tödliche Feuer von Scharfschützen und mussten sich zurückziehen. Die Buren waren von ihrer Jagd auf Springböcke gewohnt, dass es eine Gelegenheit zum zweiten Schuss nicht gibt, der erste also treffen muss. Mit ihren Browning-Gewehren und bald auch mit importieren Mauser-Gewehren waren sie den Kolonialherren überlegen. Burenführer Jan Smuts erklärte damals, dass er seinen Glauben in zwei Dinge setze: „Gott und die Mauser.“ Ein Mauser-Gewehr verschoss rauchfreie Patronen, machte also „unsichtbare“ Schützen, und besaß zudem eine größere Durchschlagskraft als die englischen Gewehre.

Buren in einem Schützengraben vor der Stadt Mafeking um 1899

1899 waren die Buren bereit zu einem zweiten Krieg, der erbarmungslos gefochten wurde. Wieder kämpften die Engländer in Formation, die Buren dagegen meist alleine und gut getarnt. Es wurde so auch ein Krieg der Camouflage gegen das europäische Konzept der flatternden Wimpel und glitzernden Uniformsterne, „das Ende der ritterlichen ausgetragenen Konflikte und der Beginn des dunklen Zeitalters“, wie Eric Ambler das nannte. Am Ende zählte Britannien an die 6000 gefallene Soldaten, bei den Buren waren es 4000 Tote.

Britische Soldaten bestimmen mit Hilfe einer Kopf-Attrappe die Position von feindlichen Scharfschützen (Grafik von Major H. Hesketh-Pritchard aus dem Buch: Sniping in France, 1920), Quelle: wikipedia

Terror in Flandern und Frankreich

Im ersten Weltkrieg dann beherrschte die deutsche Armee bis zum Mai 1915 die Schlachtfelder. Es wurde ein Krieg der Schützengräben (sic!), des Tötens auf möglichst weite Entfernung, der Artillerieduelle, des von Granaten durchpflügten Niemandslands und der Scharfschützen. Als der englische Poet Siegfried Sassoon kurz seinen Kopf aus dem Graben streckte, erwischte ihn eine Kugel: „I had been sniped from in front. Anyhow, my attitude towards life und the war had been instantly and completely altered for the worse.” Die deutschen Scharfschützenkugeln verursachten böse Verletzungen mit zwar kleinen Eintritts-, aber umso größeren Austrittswunden. Der Anblick terrorisierte und demoralisierte. Solch eine Kriegsführung verletzte den „british sense of fair play“. Ein Kraut dagegen schien nicht gewachsen.

Hesketh Vernon Hesketh-Prichard

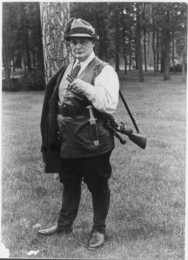

Der britische Major H. Hesketh-Pritchard, von Freunden „Hex“ genannt, vor dem Krieg Großwildjäger in Afrika, wollte sich damit nicht zufrieden geben. Im Frühjahr 1915 gründete er kurzerhand nahe Armentières die „First Army SOS School“, das SOS stand für „Sniping, Observation and Scouting“. Bei Hex wurden Zwei-Mann-Teams ausgebildet, je ein Schütze und ein Spotter (Beobachter), der das Gefechtsfeld im Blick hatte und die Lage sondierte, während der Mann am Gewehr sich auf Wind- und Terrainverhältnisse und eben den Schuss konzentrieren konnte. Der Schriftsteller John Buchan, damals Kriegskorrespondent für die „Times“, glaubte an Hex, der mit seinen unkonventionellen Plänen bei der Armeeführung auflief. Zurück in London, gründete Buchan einen Fonds, suchte Förderer und Geld, um Jagdgewehre und Zielfernrohre an die Front zu bringen. 52 Gewehre kamen so zusammen. Buchans Romanheld seiner fünf „Schocker“ (Die neununddreißig Stufen, Grünmantel, Mr. Standfast, oder Im Westen was Neues (Mr Standfast), Die drei Geiseln, Das Tablett aus Jade) war Richard Hannay, der in Südafrika aufwuchs und an der Seite seines Jugendfreundes Peter Pienaar im Burenkrieg kämpfte, Pier war Scout und Scharfschütze.

Die genauen Hintergründe kenne ich nicht, aber es ist schon merkwürdig, dass die überaus imaginative und kreative Science-Fiction-Autorin Patricia Anthony ausgerechnet nach einem sehr metaphysischen Roman über einen amerikanischen Scharfschützen im Ersten Weltkrieg verstummte. „Flanders“ (1998) blieb das bisher letzte Buch der 1947 geborenen Schriftstellerin (Gottes Feuer/Bruder Termite), deren „Kalte Verbündete“ über einen Krieg im 21. Jahrhundert wieder näher rückt.

Der Sniper als psychologische und taktische Waffe

Der Sniper als psychologische und taktische Waffe

Ab 1916 begann in Großbritannien und Deutschland die gezielte Auswahl besonders geeigneter Läufe aus der aktuellen Gewehrproduktion für die Scharfschützen. Die britische Geheimwaffe im Scharfschützenkrieg wurden die Lovat Scouts, 200 schottische Wildhüter, die über eine große Erfahrung im Pirschen und Jagen verfügten. Zur Tarnung benutzten sie ihre „ghillies“, netzartige Überwürfe, die sich jederzeit neu spicken und dem Terrain anpassen ließen. Der Scharfschütze des Ersten Weltkriegs aber blieb ein Soldat des Notbehelfs und der

Ghillie-Anzug eines Airsoft-Scharfschützen (Quelle: wikipedia)

Zweckmäßigkeit, zu Kriegszeiten begehrt, im Frieden verächtlich zurückgewiesen. Solch ein Soldat war speziell trainiert, er tötete nicht im Blutrausch und in der Hitze des Gefechts, sondern mit Vorbedacht. Scharfschützen jagten ihre Beute mit der gleichen Umsicht und Raffinesse wie sie es vor dem Krieg mit Jagdwild getan hatten. Als Waffe waren solche Sniper ebenso psychologisch wie taktisch wirksam. Ein einziger Scharfschütze konnte eine ganze Gruppe feindlicher Soldaten paralysieren oder in Panik versetzen.

Geeignet aber war dafür nicht jeder. Anforderungsprofile entstanden. Geistige Stärke und Stabilität waren dafür erforderlich, Hitzköpfe, Trinker und Raucher hatten dabei nichts verloren. Gefragt war der Typ Einsamer Wolf. Über die Jahre verfeinerten sich diese Standards – der moderne Sniper ist heute ein Subjekt genauester und intensivster Prüfung und Schulung.

Weil sie keinen normalen Dienst tun mussten, eben auch keine Schützengräben ausheben, weil es gelegentlich Extraprämien für sie gab, weil sie qua definitionem eher einzelgängerisch und dazu eben Boten des Todes waren, waren (sind?) Scharfschützen bei ihren eigenen Truppen nicht beliebt – und beim Gegner aus Tödlichste verhasst. Ein gefangener Sniper brauchte mit keinem Mitgefühl zu rechnen, es war allgemein – und auch von ihnen selbst – akzeptiertes Gemeingut, dass die Genfer Konvention für alle Kriegsbeteiligten gilt, für sie aber nicht.

Ein Oscar für Sergeant York, eine Kugel für George Orwell

Ein Oscar für Sergeant York, eine Kugel für George Orwell

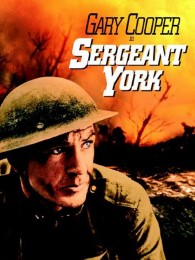

Amerikas berühmtester Soldat des Ersten Weltkriegs wurde Alvin Collum York, ein einfacher Mann aus Tennessee, früher ein Trinker und dann religiös geworden, seine Zielgenauigkeit bei der Truthahnjagd geschärft. Im Krieg führte er Tagebuch. Vor allem ein Eintrag machte ihn berühmt, als er nämlich am 8. Oktober 1918 im Wald von Argonne eigenhändig 132 Wehrmachtssoldaten gefangen nahm, nachdem seine Einheit schwere Verluste erlitten und er mit „Ein Schuß, ein Treffer“ dagegen gehalten hatte: „It was like in the mountains of Tennessee; and it jes about the same distance. But the targets here were bigger. I jes couldn’t miss a German’s head or body at that distance. And I didn’t. Besides it weren’t no time to miss nohow. Every time a head come up I done knocked it down.” 28 Schüsse gab er ab, 28 Tote wurden gefunden. Zur patriotischen Ertüchtigung diente 1941 die Verfilmung dieser Geschichte durch Howard Hawks, als „Sergeant York“ gewann Gary Cooper einen Oscar.

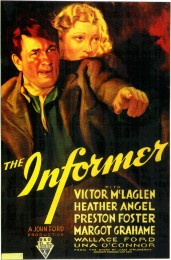

Doch kurz ein Abstecher nach Irland. Die Kurzgeschichte „The Sniper” war es, die 1923 den irischen Autor Liam O’Flaherty (1996 – 1984) auf die literarische Landkarte setzte. Es war seine erste Veröffentlichung, der Inhalt zu weiten Teilen selbst erlebt. O‘Flaherty hatte im irischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik gekämpft, seine noch während des Konflikts erschienene Erzählung zeigt, dass die Verwerfungen weit über das Schlachtfeld hinausreichen und wie die Gesellschaft zerfällt. Der Krieg findet in den Straßen statt, ein Scharfschütze tötet einen feindlichen Soldaten und entdeckt, dass es sein Bruder ist, den er eben erschossen hat (Der wohl berühmteste Film nach einer Vorlage von O‘Flaherty ist „Der Verräter“ von John Ford aus dem Jahr 1935, nach dem Roman „The Informer“).

Doch kurz ein Abstecher nach Irland. Die Kurzgeschichte „The Sniper” war es, die 1923 den irischen Autor Liam O’Flaherty (1996 – 1984) auf die literarische Landkarte setzte. Es war seine erste Veröffentlichung, der Inhalt zu weiten Teilen selbst erlebt. O‘Flaherty hatte im irischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik gekämpft, seine noch während des Konflikts erschienene Erzählung zeigt, dass die Verwerfungen weit über das Schlachtfeld hinausreichen und wie die Gesellschaft zerfällt. Der Krieg findet in den Straßen statt, ein Scharfschütze tötet einen feindlichen Soldaten und entdeckt, dass es sein Bruder ist, den er eben erschossen hat (Der wohl berühmteste Film nach einer Vorlage von O‘Flaherty ist „Der Verräter“ von John Ford aus dem Jahr 1935, nach dem Roman „The Informer“).

SMLE MK III

1921 wurden bei der Royal British Army die Zielfernrohre und SMLE Lee-Enfield-Gewehre ausgemustert, Hex starb im Jahr 1923. Auch in Deutschland wurde in dieser Hinsicht „abgerüstet“. Scharfschützen, darunter viele Freiwillige, Veteranen und Treibgut des Ersten Weltkriegs trafen im Spanischen Bürgerkrieg wieder aufeinander. Stephen Hunter macht daraus in seinem „The Spanish Gambit“ (von 1985) einen packenden, von zeithistorischen Informationen fast überquellenden Sniper-Thriller, eine Studie des politischen Willens zu Gewalt und Terror, eine kluge Beschreibung der sich damals bereits abzeichnenden Aufspaltung der Welt in zwei Blöcke, obwohl der Zweite Weltkrieg hier noch einen Aufschub bewirken würde. Bereits in seinem Erstling „The Master Sniper“ (1980) hatte Hunter jenes historische Scharnier ins Visier genommen, angesiedelt in den letzten Monaten des Deutschen Reiches. „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, die Zeile von Paul Celan, stellte er, ungewöhnlich genug, seinem Thriller voran.

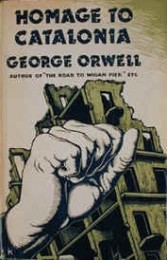

Der englische Schriftsteller George Orwell, der sich als Freiwilliger für die marxistische POUM-Miliz (Partido Obrero de Unification Marxista) gemeldet hatte, wurde am 20. Mai 1937 nahe Huesca von einem faschistischen Scharfschützen am Hals verletzt. In seinem Spanienbuch “Mein Katalonien” (Homage to Catalonia, 1938) meint er: „The whole experience of being hit by a bullet is very interesting and I think it is worth describing in detail.“ Hier die entsprechende Stelle: „Grob gesagt, war es wie im Zentrum einer Explosion zu sein. Es schien einen lauten Knall und einen blendenden Lichtblitz zu geben, ich fühlte einen gewaltigen Schock – keinen Schmerz, nur einen schmerzhaften Schock, wie du ihn von einem elektrischen Verstärker erhältst; ein Gefühl völliger Schwäche, niedergestreckt zu sein und zu einem Nichts zu schrumpfen. Die Sandsäcke vor mir wichen auf eine immense Distanz zurück. Ich denke, man würde das Gleiche fühlen, wenn man von einem Blitz getroffen würde. Ich wusste sofort, dass ich getroffen war, ich dachte, ein Gewehr in der Nähe sei versehentlich losgegangen und hätte mich getroffen. All das spielte sich in weniger als einer Sekunde ab. Im nächsten Moment versagten meine Knie und ich fiel, mein Kopf schlug mit einem heftigen Knall auf den Boden, was zu meiner Erleichterung gar nicht weh tat, ich hatte ein taubes, benommenes Gefühl, ein Wissen, schwer verwundet worden zu sein, aber keine Schmerzen im üblichen Sinn.“ Wieder bei Besinnung, fürchtete Orwell, seine Stimme zu verlieren, das geschah so nicht, sein Arm war zeitweise taub und seine Stimme veränderte sich, sie bekam eine „fremde, zwingend Ruhe“. Wann immer ihm jemand sagte, er habe aber Glück gehabt, dachte er sich, „es wäre noch besser gewesen, überhaupt nicht getroffen worden zu sein“.

Der englische Schriftsteller George Orwell, der sich als Freiwilliger für die marxistische POUM-Miliz (Partido Obrero de Unification Marxista) gemeldet hatte, wurde am 20. Mai 1937 nahe Huesca von einem faschistischen Scharfschützen am Hals verletzt. In seinem Spanienbuch “Mein Katalonien” (Homage to Catalonia, 1938) meint er: „The whole experience of being hit by a bullet is very interesting and I think it is worth describing in detail.“ Hier die entsprechende Stelle: „Grob gesagt, war es wie im Zentrum einer Explosion zu sein. Es schien einen lauten Knall und einen blendenden Lichtblitz zu geben, ich fühlte einen gewaltigen Schock – keinen Schmerz, nur einen schmerzhaften Schock, wie du ihn von einem elektrischen Verstärker erhältst; ein Gefühl völliger Schwäche, niedergestreckt zu sein und zu einem Nichts zu schrumpfen. Die Sandsäcke vor mir wichen auf eine immense Distanz zurück. Ich denke, man würde das Gleiche fühlen, wenn man von einem Blitz getroffen würde. Ich wusste sofort, dass ich getroffen war, ich dachte, ein Gewehr in der Nähe sei versehentlich losgegangen und hätte mich getroffen. All das spielte sich in weniger als einer Sekunde ab. Im nächsten Moment versagten meine Knie und ich fiel, mein Kopf schlug mit einem heftigen Knall auf den Boden, was zu meiner Erleichterung gar nicht weh tat, ich hatte ein taubes, benommenes Gefühl, ein Wissen, schwer verwundet worden zu sein, aber keine Schmerzen im üblichen Sinn.“ Wieder bei Besinnung, fürchtete Orwell, seine Stimme zu verlieren, das geschah so nicht, sein Arm war zeitweise taub und seine Stimme veränderte sich, sie bekam eine „fremde, zwingend Ruhe“. Wann immer ihm jemand sagte, er habe aber Glück gehabt, dachte er sich, „es wäre noch besser gewesen, überhaupt nicht getroffen worden zu sein“.

„Mit den Fingern zu kämpfen“

„Mit den Fingern zu kämpfen“

Zurück ins Militärgeschichtliche: In den späten 1930er Jahren hatte Deutschland auf Betreiben Himmlers das Scharfschützentraining wieder aufgenommen. Steven Spielbergs Film „Der Soldat James Ryan“ (von 1998), der mit dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie beginnt, gibt einen beklemmenden Eindruck, wie sich das auswirkte. Die Szenen des Gemetzels am Strand gelten als weitgehend authentisch und sie vermitteln auch den Terror, den Maschinengewehr- wie gezieltes Einzelschützenfeuer verbreitet. Zu dem Stoßtrupp, der den Soldaten James Ryan finden soll – eine insgesamt ebenso symbolische wie nutzlose Aktion – gehört auch der religiös besessene Scharfschütze Jackson (verkörpert von Barry Pepper), der aus der Bibel zitiert, wenn er die Gegner ins Visier seines überlangen Gewehrs nimmt. Etwa: “Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight.” Mit den Fingern zu kämpfen, das ist die Arbeit des Scharfschützen.

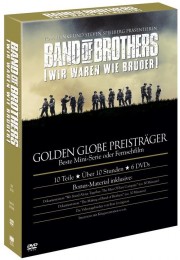

Noch breiter und genauer erzählt die an das gleichnamige Buch des Historikers Stephen Ambrose angelehnte zehnteilige Fernsehproduktion „Band of Brothers – Wir waren wie Brüder“ (von 2001) von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges zwischen 1942 und 1945 aus Sicht der Soldaten der Easy Company, 2. Bataillon, 506, US-Fallschirmjägerregiment der 101. US-Luftlandedivision der US-Streitkräfte. Teil 3 „Carentan – Brennpunkt Normandie“ hat den traumatisierten Soldaten Albert Blithe zum Mittelpunkt, dessen Ängste seine Handlungsfähigkeit hemmen. Am Ende der Episode wird Blithe von einem deutschen Scharfschützen getroffen. Während die anderen Folgen eine Jugendfreigabe ab 16 Jahren erhielten, wurde diese Episode von der FSK erst ab 18 Jahren freigegeben. Der Titel der Serie leitet sich aus William Shakespeares „Heinrichs V.“ ab, wo der König vor der Schlacht von Azincourt in seiner Rede sagt: „We few, we happy few, we band of brothers“ („Uns wen’ge, uns beglücktes Häuflein Brüder“). Ein Euphemismus sondergleichen vor dem

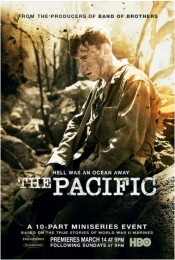

Noch breiter und genauer erzählt die an das gleichnamige Buch des Historikers Stephen Ambrose angelehnte zehnteilige Fernsehproduktion „Band of Brothers – Wir waren wie Brüder“ (von 2001) von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges zwischen 1942 und 1945 aus Sicht der Soldaten der Easy Company, 2. Bataillon, 506, US-Fallschirmjägerregiment der 101. US-Luftlandedivision der US-Streitkräfte. Teil 3 „Carentan – Brennpunkt Normandie“ hat den traumatisierten Soldaten Albert Blithe zum Mittelpunkt, dessen Ängste seine Handlungsfähigkeit hemmen. Am Ende der Episode wird Blithe von einem deutschen Scharfschützen getroffen. Während die anderen Folgen eine Jugendfreigabe ab 16 Jahren erhielten, wurde diese Episode von der FSK erst ab 18 Jahren freigegeben. Der Titel der Serie leitet sich aus William Shakespeares „Heinrichs V.“ ab, wo der König vor der Schlacht von Azincourt in seiner Rede sagt: „We few, we happy few, we band of brothers“ („Uns wen’ge, uns beglücktes Häuflein Brüder“). Ein Euphemismus sondergleichen vor dem  Hintergrund all der Kriegsgräuel. Als indirekte Fortsetzung ist die Miniserie „The Pacific“ aus dem Jahr 2010 anzusehen, bei der wiederum Tom Hanks und Steven Spielberg als Produzenten tätig waren. Auch hier wird versucht, ein psychologisch komplexes Bild der Soldaten und ihrer Kriegsgegner zu zeichnen, gleichzeitig den Realismus an den Rand des im Fernsehen Darstellbaren zu treiben.

Hintergrund all der Kriegsgräuel. Als indirekte Fortsetzung ist die Miniserie „The Pacific“ aus dem Jahr 2010 anzusehen, bei der wiederum Tom Hanks und Steven Spielberg als Produzenten tätig waren. Auch hier wird versucht, ein psychologisch komplexes Bild der Soldaten und ihrer Kriegsgegner zu zeichnen, gleichzeitig den Realismus an den Rand des im Fernsehen Darstellbaren zu treiben.

„Rattenkrieg“ in Stalingrad

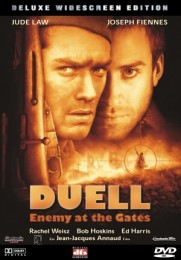

Beide Fernsehserien jedenfalls sind auch in Hinblick auf die darin vorkommenden Scharfschützen-Episoden deutlich realistischer und „weniger Hollywood“ als die deutsch-französisch-englisch-amerikanisch-irische Großproduktion „Duell – Enemy at the Gates“ von 2001, in die sehr viel deutsches Fördergeld floss. Gedreht wurde die Schlacht um Stalingrad komplett in Deutschland, hauptsächlich in Brandenburg. Drehorte waren unter anderem das Filmstudio Babelsberg, die Kavallerieschule Krampnitz in Potsdam, die Kalkwerke in Rüdersdorf bei Berlin und das stillgelegte Tagebau-Revier Greifenhain/Pritzen nahe Cottbus. Der Monumentalfilm folgt lose dem gleichnamigen Sachbuch von William Craig, in dem es ein Scharfschützenduell zwischen einem Russen und einem Deutschen gibt, dem realen Wassili Grigorjewitsch Saizew (der heute sogar eine Facebook-Seite hat) und dem wohl fiktiven Direktor einer deutschen Scharfschützenschule.

Beide Fernsehserien jedenfalls sind auch in Hinblick auf die darin vorkommenden Scharfschützen-Episoden deutlich realistischer und „weniger Hollywood“ als die deutsch-französisch-englisch-amerikanisch-irische Großproduktion „Duell – Enemy at the Gates“ von 2001, in die sehr viel deutsches Fördergeld floss. Gedreht wurde die Schlacht um Stalingrad komplett in Deutschland, hauptsächlich in Brandenburg. Drehorte waren unter anderem das Filmstudio Babelsberg, die Kavallerieschule Krampnitz in Potsdam, die Kalkwerke in Rüdersdorf bei Berlin und das stillgelegte Tagebau-Revier Greifenhain/Pritzen nahe Cottbus. Der Monumentalfilm folgt lose dem gleichnamigen Sachbuch von William Craig, in dem es ein Scharfschützenduell zwischen einem Russen und einem Deutschen gibt, dem realen Wassili Grigorjewitsch Saizew (der heute sogar eine Facebook-Seite hat) und dem wohl fiktiven Direktor einer deutschen Scharfschützenschule.

Wassili Grigorjewitsch Saizew im Oktober 1942 in Stalingrad (Quelle: wikipedia)

Saizew erschoss während der Schlacht von Stalingrad zwischen Oktober 1942 und Januar 1943, auch „Rattenkrieg“ genannt, 242 Deutsche, darunter elf Scharfschützen, mit seinem Mosin–Nagant-Gewehr. Fiktionalisiert wurde das alles auch in David L. Robbins Kriegsthriller „War of the Rats“ (Krieg der Ratten), der als Sniper-Thriller mittlerer Qualität durchgehen kann. Neben den Starvehikeln Jude Law und Ed Harris bietet „Duell“ ein „love interest“, eine aus Amerika stammende halbrussische Scharfschützin (Rachel Weiss). Drehbuch, ich hör‘ dich seufzen. Der 74 Millionen US-Dollar teure Film spielte weltweit rund 97 Mio US-Dollar ein, davon 51 Mio US-Dollar in den USA und rund 0,6 Mio US-Dollar in Deutschland. Er war also ein Flop.

Lyudmila Pavlichenko war eine sowjetische Scharfschützin. Mit 309 bestätigten tödlichen Treffern gilt sie als eine der besten Scharfschützen des Zweiten Weltkrieges.

In die Mündung schauen

Russische Frauen, da liegt „Duell“ nicht ganz falsch, trugen im Großen Vaterländischen Krieg durchaus zum Sieg über die Nazis bei. 1943 kämpften über 2000 Scharfschützinnen an der Front – die gefürchteten „Flintenweiber“. Ich selbst habe 1995 einmal in Russland die Begegnung russischer und deutscher Kriegsveteranen erlebt, eine überaus herzliche Veranstaltung unter Männern. Als dann aber eine Frau dazu stieß, imposant und grauhaarig, die Jacke voller Orden, erstarb den Deutschen das Wort auf den Lippen, sie erbleichten förmlich und die alte Angst stand ihnen wieder im Gesicht. „Eine Scharfschützin“, flüsterte mir einer von ihnen zu. Die Frau blieb isoliert, die alten Wehrmachtssoldaten hielten respektvollen Abstand.

Simo Häyhä

General Wassili Tschuikow, Befehlshaber der 62. Armee, betonte damals die Bedeutung seiner Scharfschützen folgendermaßen: „Wir müssen jedem deutschen Soldaten das Gefühl geben, dass er in die Mündung eines russischen Gewehrs blickt.“ In der deutschen Propaganda wurden sowjetische Scharfschützen als kaltblütige Mörder und feige Heckenschützen dargestellt, tatsächlich hatten sie eben etwas zu verteidigen, nämlich ihre Heimat – und sie waren speziell ausgebildet. Die Rote Armee hatte aus ihren Erfahrungen im Winterfeldzug gegen Finnland gelernt, als ihnen dort von finnischen Scharfschützen – alleine Simo Häyhä gilt mit 505 „confirmed kills“ als der bis heute tödlichste Sniper – hohe Verluste zugefügt wurden. Nach russischen Angaben wurden während des Zweiten Weltkrieges insgesamt 428.335 Scharfschützen und –schützinnen ausgebildet, alleine im Jahr 1942 durchliefen 55.000 Frauen das Programm. 9534 Schützen erhielten zusätzliche „höhere Qualifikationen“.

Tarantino darf nicht fehlen, trifft aber daneben

Tarantino darf nicht fehlen, trifft aber daneben

Saizews Geschichte wurde erstmals 1993 vom russischen Regisseur Yuri Ozerov als „Todesengel“ (Angely smerti) verfilmt, recht nüchtern und dokumentarisch. Scharfschützen sind ein heikles Thema, sei es in Prosa oder im Film. Sogar Quentin Tarantino bezähmt sich für seine Verhältnisse, wenn er in der ambivalenten Anti-Nazi-Farce „Inglorious Basterds“ von dem an Kinofilmen interessierten deutschen Scharfschützen Fredrick Zoller erzählt, der von einem Turm aus 250 feindliche Soldaten im Verlauf von drei Tagen erschoss, bis die restlichen 50 Soldaten sich zurückzogen und der daraus resultierende Propagandafilm „Stolz der Nation“ nun in Paris in der Anwesenheit von Goebbels und Hitler uraufgeführt werden soll. Für Tarantino der erzählerische Vorwand, die Geschichte neu zu schreiben und die Nazi-Elite zu eliminieren.

Hermann Göring

Allerdings bleibt das meilenweit vom Tyrannenmord der Antike, von Schiller, Fritz Lang und Geoffrey Household entfernt. Was ich Tarantino bei diesem Film übel nehme, ist, dass er einen sadistischen Nazi zum Helden seiner Klamotte macht, und wann immer ich den von sich selbst ergriffenen Oscar-Preisträger Christof Waltz sehe, glaube ich ihm nichts außer seine durch die sinnfreie Darstellung eines Nazischergen gewonnene Bedeutungsgeilheit. Tarantino übrigens ließ sich entgehen, dass es sich Reichsmarschall Hermann Göring in seiner Funktion als „Reichsjägermeister“ nicht nehmen ließ, Scharfschützen nach ihrem bestätigten fünfzigsten Abschuss persönlich zur Jagd einzuladen, samt entsprechender Fotos und Filmaufnahmen für die Wochenschau. Scharfschützenabzeichen und sogar simple Sterbebildchen sind heute – unter anderem auch auf Ebay – hochgehandelte Reliquien.

Das unterstreicht die Ungemütlichkeit dieses Themas, das nächste Woche eine Fortsetzung unter anderem in San Francisco und mit einem Polizisten namens Frank Kafka erfährt. (Hier geht es zu den Teilen eins, zwei und drei des Stephen-Hunter-Porträts und der Kulturgeschichte des Scharfschützen. Fortsetzung folgt.)

P.S. Auch dieses Mal unterbleiben allzu detaillierte Hinweise auf Waffen, Ausrüstung und Technik der Scharfschießerei, etwa das Mauser Gewehr 98, das British Pattern 1914 Enfield und die Lee-Enfield SMLE Mk III, das amerikanische M1903 Springfield oder das russische M1891 Mosin–Nagant. Interessierte können sich im Internet kundig(er) machen.

P.S. Auch dieses Mal unterbleiben allzu detaillierte Hinweise auf Waffen, Ausrüstung und Technik der Scharfschießerei, etwa das Mauser Gewehr 98, das British Pattern 1914 Enfield und die Lee-Enfield SMLE Mk III, das amerikanische M1903 Springfield oder das russische M1891 Mosin–Nagant. Interessierte können sich im Internet kundig(er) machen.

Alf Mayer

Galerie mit Zielfernrohren. Galerie mit WWII Gewehren. Fritz Lang bei CULTurMAG.