Kolumne von Iris Boss

Und „Das Traumschiff“ und Superwoman sind auch dabei …

Es ist Mai. Das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr, aber immerhin den Monat. Trotz meiner täglichen To-do-Listen fangen die Tage langsam an zu verschwimmen. Als freischaffende Schauspielerin bin es eigentlich gewohnt, sie in Zeiten, in denen ich gerade nicht probe oder spiele, selbst zu strukturieren. Da hat sich durch Corona nicht viel geändert. Manchmal scheint es mir sogar so, als wäre mein ganzes bisheriges Leben eine Art Trainingscamp zur Vorbereitung auf die Krise gewesen. Und zwar auf eine wesentlich schlimmere als diese: Angefangen bei meiner Kindheit, gegen die die letzten Wochen eine Schoko-Honig-Quinoa-Massage im Luxus-Spa waren, über jahrelange Übungen in prekärem Leben, Einstecken von Absagen, immer wieder aufstehen… Krise ist quasi meine Kernkompetenz. Und für die meisten Dinge, die für andere so katastrophal zu sein scheinen, hat die Krisenmuskel-bepackte Worst-Case-Woman in mir nur ein müdes Lächeln übrig.

Trotzdem habe auch ich meine Achillesferse: Die Krise als Chance ist quasi mein Dauerzustand. Und weil ich soviel Krise habe, habe ich auch so viele Chancen. Und deshalb kann ich mich auch nie so voll und ganz für einen Weg, einen Beruf, ein Lebenskonzept entscheiden. Ich bin eine ständige Zweiflerin, und das macht mich leider nicht zu einem Franz Kafka im Körper einer mittelalten, mittelattraktiven Frau, sondern ganz einfach zu einer Erika Mustermann meiner Generation.

Normalerweise wird dieses ungünstige Persönlichkeitsmerkmal dadurch in Schach gehalten, dass ich ganz einfach zu viel zu tun und dadurch nicht genug Zeit und Energie habe, alles ständig in Frage zu stellen. Die Seuche hat mir nun aber Zeit geschenkt. Und so dankbar ich ihr dafür auch bin, ich habe diese geschenkte Zeit eben nicht nur zum Coq au Vin kochen und dem Ausprobieren neuer Sexualpraktiken, für die ich normalerweise zu müde bin, genutzt, sondern auch zum ausgiebigen Zweifeln.

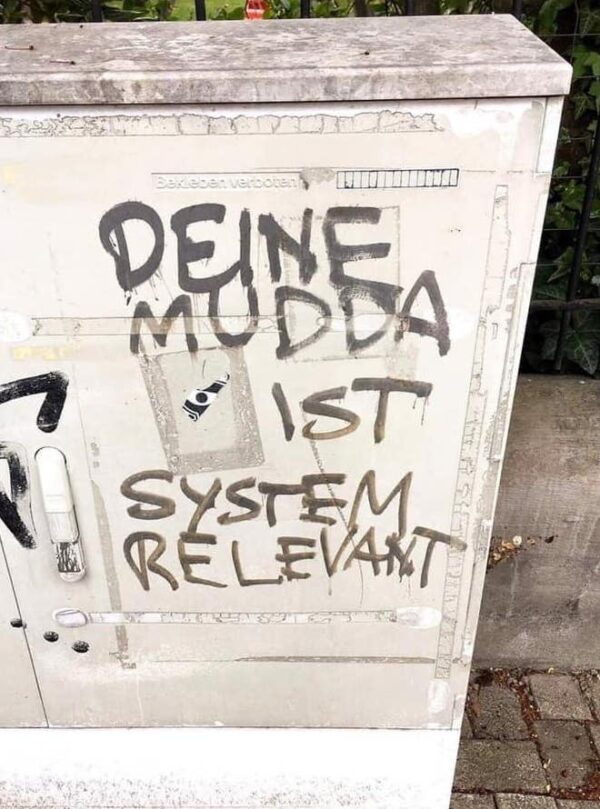

Und irgendwann, im Mai, wie gesagt, hatte ich keine Lust mehr, darüber nachzudenken, ob Ameisen-Umsiedlerin (ist tatsächlich ein Beruf, sogar einer, in dem Fachkräftemangel herrscht) eine Alternative zur Schauspielerei sein könnte (mir schwebt irgendwas ohne Menschen und mit viel Bewegung an der frischen Luft vor), oder ob ich nicht endlich auch so ein Homevideo ins Netz stellen und darauf hoffen sollte, dass irgendeine gelangweilte Casterin mich am Ende doch noch entdeckt. Und genau in dieser Stunde der größten Verwundbarkeit traf mich der vergiftete Pfeil des Paris mit voller Wucht in die vermaledeite Ferse. Und zwar in Form eines Wortes: Systemrelevant. Da war es, das Wort, und zwar plötzlich und überall.

Zuerst habe ich mich nur darüber aufgeregt, dass Kassiererinnen, Krankenschwestern und Pflegerinnen jetzt nicht nur abgeklatscht, sondern auch noch mit einem Wort abgespeist werden. Als sich aber das „Wir-sind-auch-systemrelevant“-Geschrei der Künstler – vom Werbeclip-Darsteller über den Tubisten bis hin zur Youtuberin – ausbreitete, fing ich an, darüber nachzudenken, was dieses neue It-Piece der Corona-Gesellschaft denn eigentlich bedeutet, und welche Gründe es für einen Künstler gibt, es sein zu wollen. Klar, der eigentliche Grund, und dafür muss man nicht einmal zynisch sein, liegt auf der Hand: Wer systemrelevant ist, ist wertvoll fürs System und was wertvoll ist, wird bezahlt. (Wobei das ja – siehe Kassiererinnen und Co, nur bedingt stimmt.) Wir wollen einfach nicht überflüssiger Ballast sein, der vom sinkenden Boot geworfen wird. Natürlich will auch ich das nicht! Und natürlich finde auch ich, dass Kultur elementar für unsere Gesellschaft und alles, was ich unter Zivilisation verstehe, ist. Aber relevant für das System? Für dieses System? Als was? Als „weicher Standortfaktor“, ganz im Sinne von „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“? Diese Argumentation ist gewiss cleverer als das poetische „Kultur ist Lebensmittel“, das haben die Machiavellisten unter uns schnell begriffen. Clever, pragmatisch und doch irgendwie traurig. Ja, wie die Gesundheit hat auch die Kultur ein -wirtschaft angehängt bekommen – ist vom anarchistischen Kind still und leise, ohne großes Brimborium, zum erwachsenen Standortfaktor geworden. Und ja, auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft wird Kohle gemacht und Kohle ist systemrelevant in dem System, in dem wir leben. Die meisten von uns sind aber bestenfalls systemunterstützend, indem sie in seichten Fernsehserien oder launigen Shows die Menschen von der Tatsache ablenken, dass an diesem System definitiv etwas faul ist. Aber egal, ob man das System grundsätzlich befürwortet oder es grundsätzlich als überholungsbedürftig betrachtet, unsere Aufgabe ist die Opposition und nicht die Propaganda – zumindest in meinem Verständnis von Kunst. Das muss nicht gleich die Revolution sein, aber in „Des Kaisers neue Kleider“ sehe ich uns eben eigentlich mehr in der Rolle des Kindes, das schreit: „Der Kaiser ist ja nackt!“ als in der des Kammerherrn, der dem Kaiser bestätigt, wie ausgezeichnet ihm die Robe steht. Ich möchte also eigentlich lieber nicht systemrelevant sein. Gesellschaftsrelevant, gemeinschaftsrelevant, ja, gerne, aber systemrelevant…?

Absurderweise kann ich mich trotzdem nicht ganz frei von dem nagenden Gefühl machen, es nicht zu sein. Kolleg*innen, die auch vor der Pandemie wesentlich rühriger waren als ich, und die mir schon in den ersten Tagen der Krise mit kreativen Beiträgen aus ihren Wohnzimmern ein schlechtes Gewissen gemacht haben, posten jetzt, nachdem sie im Wohnzimmer alles gesagt haben, was sie zu sagen haben, Bilder mit romantischen Sonnenuntergängen hinter Hopfenfeldern #anpacken #nachgetanerarbeit #landleben, wo sie „der Gesellschaft jetzt mal etwas zurückgeben.“ Ich habe sie alle – und darauf bin ich nicht stolz – in meiner Timeline stumm geschaltet. Meine Zweifel lassen sich allerdings nicht so leicht stummschalten. Bin ich in irgendeiner Weise relevant? System-, gesellschafts-, gemeinschafts-, irgendwasrelevant? Oder einfach nur produktions- und reproduktionsunwilliger Ballast, der demnächst von Bord geworfen wird?

Es kommt mir also gerade recht, dass der tollste Mann der Welt mich bittet, ihm zu helfen, den großen Garten seiner älteren Tante etwas auf Vordermann zu bringen. Da kann ich doch jetzt einmal ganz praktisch etwas tun, nützlich sein. Keine verweichlichte Künstlerin sein, sondern Anpackerin und Durchzieherin. Jetzt kann ich die Muckis, die ich mir durch jahrelange Schinderei hart erarbeitet habe, damit ich mir nicht vorwerfen muss, dass ich wegen meines Winkefleischs nicht von der Reling des „Traumschiff“ winken darf, endlich einmal sinnvoll (vielleicht sogar systemrelevant) einsetzen.

Bei „Traumschiff“ würde ich übrigens wirklich gerne mal mitspielen. Vor allem, weil das die Lieblingssendung meiner Oma ist, und ich sie damit sehr glücklich machen würde. Und ist „Traumschiff“ eventuell sogar nicht nur oma-, sondern auch systemrelevant? Immerhin ist es fürs System relevant, dass viel verkauft wird. Kreuzfahrten zum Beispiel oder von mir aus auch nur ein „Captain´s Dinner“ auf der MS Spreeperle, Badelatschen, Solarium-Sessions und Botox To-go. Und da die Sendung die Begehrlichkeiten auf solche Dinge durchaus wecken könnte, geht „Traumschiff“, denke ich mal, als systemrelevant durch.

Wenn ich dann so eine Traumschiff-Schauspielerin wäre, also so ganz oben, mittenmang dabei, bei der Elite der systemrelevanten Künstler, würde ich natürlich die Gelegenheit nutzen, mich in den diversen Talkshows, zu denen ich dann eingeladen würde, auch für die andere Seite stark zu machen. Ich könnte dann zum Beispiel elegant die Kurve von: „Es ist natürlich ein großes Geschenk, ein Kreuzfahrtschiff als Arbeitsplatz zu haben und so viel von der Welt sehen zu dürfen!“ zu: „Obwohl man das natürlich auch kritisch betrachten muss: So ein Kreuzfahrtschiff verbraucht ja täglich etwa 150 Tonnen Schweröl. Bei dessen Verbrennung werden nicht nur große Mengen CO2 freigesetzt, sondern auch giftige Stoffe wie Schwefel, Feinstaub und Schwermetalle. Das ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel natürlich eigentlich ein Verbrechen.“ Um dann, mit dem lässig-charmanten Augenzwinkern, das meine Fans an mir so lieben würden, geschmeidig zurück zum unterhaltsamen Teil zu finden (Schließlich bin ich ja Schauspielerin und keine Klimaexpertin und weiß, wo mein Platz ist.) und über die wundervolle Arbeit mit „dem Flori“ und die ebenso wundervolle Arbeit der Kostüm- und Maskenbildnerinnen zu plaudern: „Denn wissen Sie, ohne diese Künstler, die ganz bescheiden im Hintergrund arbeiten, sehe auch ich wie ein ganz normaler Mensch aus.“ – Sympathiebekundendes Lachen aus dem Publikum, die Studioband spielt „Girl from Ipanema“, die Stimmung ist gelöst. Aber ich wüsste, dass meine Worte sanft ins Unterbewusste des Millionenpublikums eingedrungen wären, und ich die Welt wieder ein Stückchen besser gemacht hätte. Abends würde ich dann zufrieden, mit dem Drehbuch für die nächste Folge unter dem Kopfkissen, einschlummern. Ich hätte nämlich ganz schön viel Text zu lernen, weil meine Figur viele tiefgründige Dialoge mit dem Bord-Virologen hätte (Daniel Brühl hätte sich für diese dankbare Rolle überreden lassen, aufs Schiff zu kommen). Dieser hätte mich, die ich undercover als Zimmermädchen auf dem Schiff arbeite, nämlich aufgrund meiner grazilen Eleganz und den straffen, cellulitefreien Oberarmen und Schenkeln als Agentin enttarnt, die eigentlich an geheime Akten des Bord-Virologen kommen wollte, um sie an ein böses Pharmaunternehmen zu verkaufen. Aber da sich Daniel Brühl dann in mich verlieben würde (natürlich aufgrund meines brillianten Verstandes und meines eigentlich guten Herzens und nicht wegen der Schenkel), würde ich mich ihm und der guten Sache anschließen, meine Zimmermädchen-Tracht ablegen und fortan in schlichten, aber stilvollen und figurbetonten Designer-Abendkleidern mit dem Virologen am Kapitänstisch dinieren. Der Höhepunkt der Staffel wäre dann die Traumhochzeit auf dem Traumschiff zwischen der Agentin und dem Virologen. Der Höhepunkt für Daniel und mich, die gerührte Entgegennahme des Grimme-Preises für bestes Alles – natürlich säße meine Oma im Publikum.

Aber ich verliere mich in Träumereien. Ran an die Buletten! Ich stehe in der nagelneuen Arbeitshose, die ich einmal für ein Casting für die Rolle „Handwerkerin 2“ (die waren gendermäßig ganz schön innovativ, haben sich dann aber doch für eine Blonde entschieden) in einer Baumarktwerbung in einem Geschäft für Berufsbekleidung erworben und seitdem nie wieder getragen habe, irgendwo in Brandenburg in einem großen Garten. Ich habe Lust, ich habe Kraft, ich könnte buchstäblich Bäume ausreissen. Die Arbeit, die mir die Tante des tollsten Mannes der Welt zuweist, besteht allerdings darin, den Maschendrahtzaun, der den Garten einschliesst, von den Pflanzen zu befreien, die ihn zu sehr vereinnahmen: Wilder Wein, kleine Ahornbäumchen, größere Ahornbäumchen, Flieder, Efeu… Leichter Nieselregen, frische Landluft, ich habe eine Gartenschere, eine Astschere, eine Säge, eine klare Aufgabe und jede Menge Energie.

Bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule habe ich damals Irina aus „Drei Schwestern“ von Tschechow vorgesprochen: „Als ich heute aufwachte, aufstand und mich wusch, da schien mir, als sei für mich alles klar auf dieser Welt, und ich weiß, wie man leben soll. (…) Der Mensch muss sich mühen, arbeiten, im Schweisse seines Angesichts, wer er auch sei, und darin allein liegt der Sinn und das Ziel seines Lebens. (…) wie schön, ein Arbeiter zu sein, der bei Morgengrauen aufsteht und auf der Straße Steine klopft, oder ein Hirte, oder ein Lehrer, der Kinder unterrichtet, oder Maschinist bei der Eisenbahn… (…) Bei heissem Wetter möchte man manchmal so trinken, wie ich jetzt arbeiten möchte.“ – Der Wunsch nach Systemrelevanz ist offensichtlich keine neue Erfindung…

Ich fange an der äusseren Seite des Zauns an. Es sind bestimmt 20 Meter zur Straße hin. Aussen wächst nicht sonderlich viel. Ich schneide und hacke einfach alles ab, was da lebt. Trotz meiner täglichen Sporteinheiten merke ich nach einer Stunde Arbeit die ungewohnte Belastung. Ich spüre meinen Körper, und ich sehe das Ergebnis meiner Arbeit. Das tut gut! Ich bin ganz im Moment, ich bin eins mit mir und der Welt, ich bin die Erde, der Nieselregen und die abgehackten Äste. Das muss der sogenannte Flow sein! Der Haufen mit den abgeschnittenen Zweigen und Ästen wird immer größer, der Hänger, auf den ich sie kippe, ist schon fast voll. Die Aussenseite ist jetzt fertig, und ich kann mit der Seite zum Haus hin beginnen. Hier wächst wesentlich mehr und die Stämme sind wesentlich dicker. Doch bevor die Astschere und die Säge zum Einsatz kommen, zerre ich erstmal den ganzen wilden Wein und das Efeu aus dem Maschendraht. Eine mühsame Arbeit, aber der Rausch wird immer größer. Meine Arbeitshose, die bis heute nur im Schrank rumlag, wird immer schmutziger. Das freut mich! Jetzt geht es den größeren Pflanzen an den Kragen. Die Arbeit mit der Astschere und der Säge braucht mehr Kraft. Und je mehr ich mich anstrenge, desto mehr zeigt sich die kathartische Wirkung meiner Gartenarbeits-Therapie: Zack! Weg mit dem Gesträuch! Zack! Weg mit dem „About me“ – das ich schon seit Ewigkeiten gedreht haben sollte und das, wenn es ein Ehrliches wäre, ziemlich verstörend wäre. Zack, weg, ihr Haselzweige! Weg mit dem mich unnütz fühlen! Zack, hinfort, ihr Ahörner! Hinfort mit den Existenzängsten, dem schlechten Gewissen, der Unsicherheit, den Selbstzweifeln! Weg mit der Forsythie, dem Holunder, der Berberitze, dem Flieder… Moment: der Flieder? Soll der auch weg? Ach, scheiss drauf! Der steht ziemlich nah am Zaun und sieht ja sonst auch komisch aus, wenn alles weg ist und nur der noch rumsteht. Zack, weg mit dem Flieder! Weg mit meiner Irrelevanz! Hier stehe ich! Eine starke Frau mit Astschere, fest mit der Erde verankert, im Schweisse meines Angesichts, im Dienste der guten Sache, Engel der Risikogruppe!

Gerade als ich den letzten Fliederzweig erledigt habe, holt mich die Stimme der Tante zurück in die Realität. Ich solle mal Pause machen, Kaffee und Kuchen stehen auf dem Tisch. Ich denke noch, mit einiger Rührung, dass es der guten Frau bestimmt nicht recht sei, dass sie mir als Dank für die stundenlange Arbeit nur ein Stück Bienenstich offerieren könne und höre mich schon sagen, das sei doch selbstverständlich und das Mindeste, was ich tun könne, als unsere Blicke sich treffen, und ich sofort spüre, dass irgendwas so gar nicht stimmt. Der Ausdruck auf dem Gesicht der Tante ist nicht leicht zu deuten. Irgendetwas zwischen Entsetzen, Ungläubigkeit und dem angestrengten Versuch der Selbstbeherrschung. „Ach, du hast jetzt gleich alles… Oh, mein Gott, den Flieder ja auch…!“ Ich blicke, auf einmal nüchtern, auf mein Werk: Da wo vorher eine dichte, grüne Wand war, ist nur noch Zaun, blanker, freier Maschendraht. „Aber jetzt kann uns ja jeder direkt in den Garten… Ich habe da immer so gerne gesessen, so ganz geschützt…“ Ich lege die Astschere, wie eine ertappte Mörderin ihre Waffe, langsam auf die Erde und entschuldige mich mit hochrotem Kopf: Ich hätte gedacht… und naja, da sei ich wohl etwas radikal gewesen und das wachse ja bestimmt schneller wieder nach, als sie gucken könne. Inzwischen steht auch der tollste Mann der Welt neben seiner Tante. Toll wie er ist, hilft er mir, die Tante zu beruhigen, und wir gehen ins Haus, an die gedeckte Kaffeetafel. Mein Appetit auf Bienenstich hält sich trotz der harten Arbeit in Grenzen. Die Tante versucht es pragmatisch zu sehen: Es solle ja sowieso so ein heisser Sommer werden. Und da der Hasel, der so schönen Schatten gespendet habe, ja jetzt auch weg sei, werde sie dann halt eher drinnen sitzen. Wir verabschieden uns dann ziemlich schnell. Beim Wegfahren betrachte ich noch einmal den kahlen Maschendrahtzaun und staune über die Veränderung, die meine Arbeit tatsächlich bewirkt hat, den freien Blick, den man jetzt nicht nur auf den Garten, sondern auch direkt ins Schlaf- und Wohnzimmer (die Tante räumt gerade, etwas gebeugter als sonst, das Kaffeegeschirr in die Küche) des Hauses hat. „Der gläserne Bürger“ tönt es plötzlich in meinem Kopf. Bin ich vielleicht auf ganz ungewollte Art systemrelevant geworden? „Jetzt guck nicht so betröppelt!“, sagt der tollste Mann der Welt. „Das wächst doch wirklich alles wieder nach – irgendwann.“

Iris Boss lebt und arbeitet in Berlin. Dort studierte sie Schauspiel und verließ die Universität der Künste mit einem Diplom mit Auszeichnung. 2001 und 2002 wurde sie mit einem Stipendium für Schauspielnachwuchs der Ernst Göhner Stiftung ausgezeichnet. Seitdem ist sie auf allen Feldern des Schauspielerberufs tätig. Neben der Arbeit auf der Bühne ( u.a. Volksbühne Berlin, Junges Theater Göttingen, Konzertdirektion Landgraf), steht sie für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, ist in Hörspielen ( u.a. RBB ) zu hören, tritt mit Lesungen auf und arbeitet als Moderatorin und Synchronsprecherin.

In ihrem Blog „bossbloggt“ schreibt sie über ihre Beobachtungen und Gedanken auf langen Theatertourneen durch die deutschsprachige Provinz und in ihrem Berliner Alltag.

Bei uns auf CulturMag von ihr:

Hört auf, Krieg zu spielen! #Covid-19

Die Krise als Farce #Covid-19

Zwischen Cannes und „Kann-nicht-mehr“