Buch der Stunde

Buch der Stunde

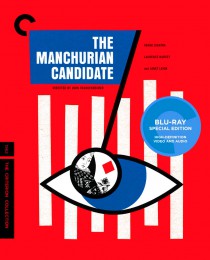

Richard Condons Bestseller „Botschafter der Angst“ (The Manchurian Candidate) von 1959 – von Alf Mayer.

Unvorstellbar wäre noch vor zwanzig Jahren gewesen, wie gerade in diesen Wochen sämtliche Archetypen des Kalten Krieges auf den Kopf gestellt werden, wie ausgerechnet die US-Partei der Kommunistenfurcht im Namen der internationalen Geschäftsmacherei jahrzehntelang gepflegte Feindbilder weghext. Noch nie hat sich ein Politiker so offen – und folgenlos – dem Verdacht ausgesetzt, unter dem Einfluss einer fremden Macht zu stehen, wie der vollkommen schamlose Donald Trump das gerade tut. Ein “nützlicher Idiot” (полезные дураки, auf Russisch), wie Lenin das nannte? Ein Kulturbruch? Eine Zeitenwende? Für Alf Mayer ist es ein Anlass, sich einen Bestseller von 1959 und seine Wirkungsgeschichte noch einmal näher anzusehen.

Das muss sich seltsam anfühlen für so manchen alten Kalten Krieger und Falken in den USA. Wie ein frisch gewählter Präsident auf so beschämend dumme und aufreizend plumpe Weise den Eindruck weckt und festigt, eine Marionette Moskaus zu sein. Ein „Manchurian Candidate“. Ferngesteuert, gehirngewaschen, geföhnt und konditioniert von einer fremden, feindlichen Macht. Seltsam entmannt. Und gefährlich. Sogar unser so höflicher Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist inzwischen sichtlich konsterniert. (Und natürlich sagt Trump: „I have nothing to do with Russians. No dealings.“ Das ist es ja, dass solche Kandidaten gar nicht wissen, wer in ihrem Kopf die Fäden zieht. Russisches Geldwäschegeld vom Genfer See und anderswo in „Trusts“ angelegt, das überteuerte Appartements zuhauf im Trump Tower gekauft hat, worüber u.a. die Financial Times ausgiebig berichtet hat, gilt Trump scheinbar nicht als Russisch.)

Es muss sich seltsam anfühlen, wie die ärgsten Ängste des Kalten Krieges, die für so viele Jahre das innere Rückgrat einer sich an Patriotismus betrinkenden Nation waren, nun ein Gesicht bekommen haben – aber ihr Name nicht mehr genannt werden darf im Hause des Gehängten. Make America great again? Mit einem „Manchurian Candidate“? Es ist der Horror. Der Realität gewordene Stoff zahlloser Fiktionen, die lange Jahre äußerst wirkungsmächtig waren. „Hanoi Jane“ Fonda kann ein Lied davon singen. Republikanische US-Wähler freilich finden eher Putin sympathisch als Obama (37 zu 17 Prozent). Trump, in aller Kürze, sieht Putin als den Führer, der er gerne selber wäre. Selbst ein paar gekillte Opponenten sind da nicht so schlimm: “In all fairness to Putin, you’re saying he killed people. I haven’t seen that… In the event that such killings have transpired, they can be forgiven. At least he’s a leader… And I will tell you that, in terms of leadership, he’s getting an A.”

Eine ganze Nation in der Wagenburg

Eine ganze Nation in der Wagenburg

Der Horror. Jetzt ist er da. Der jahrzehntealte, geradezu hypochondrische Schrecken der Infizierung des nationalen Volkskörpers mit einem „feindlichen“ Bazillus, gegen den mehr als 40 Jahre hochgerüstet wurde – nicht nur mit Hardware, alleine zum Beispiel die B 52-Flotte des Strategic Air Command war gut 40 Jahre lang mit stets fünf Maschinen gleichzeitig am Himmel unterwegs, unerreichbar für gegnerische Raketen, und jede Maschine fähig, mit ihren Atombomben den Planeten mindestens dreimal auszulöschen. Hochgerüstet wurde gegen den Angriff auf den Volkskörper auch in all den Fiktionen. In den Köpfen. In Filmen, Büchern, Comics, in der populären Musik. Das nicht nur gegen den Feind von außen, jenseits des Eisernen Vorhangs, mehr noch – und in der Fiktion spannender, aufwühlender, dramatischer – gegen die dräuende Subversionsgefahr von innen. Da drohte deutlich mehr als nur eine Invasion der Body-Snatcher, Amerika war „Fort Apache“, saß in der Wagenburg. „High Noon“ gab es auch im Weltraum, die Feinde kamen sogar in fliegenden Untertassen oder mit Lebensmittelmarken. Am gefährlichsten aber war „Brainwashing“. Gehirnwäsche. Richard Condons Roman Botschafter der Angst von 1959 gab dieser Gefahr einen Namen.

Gegen „un-amerikanische Umtriebe“ gab es sogar einen Kongressausschuss (HUAC), gab es Hexenjagd in Hollywood und Sympathisantenhatz. Jemand wie Sterling Hayden (Retrospektive im Frühsommer im Filmmuseum München) ist daran zerbrochen. „Über den Rio Grande in die Mandschurei“ heißt ein Kapitel in J. Hobermans Panorama des 1950er-Jahre-Films, eine ganze „Armee von Phantomen“ macht er in seiner Kulturgeschichte „An Army of Phantoms“ aus. Bei James Gradys „Die Tages des Condor“ war das alles schon 1974 völlig durchgeknallt, sein aktuelles „Die letzten Tage des Condor“ bewies dann, dass da immer noch Steigerungen möglich sind. “Lucky Bastard”, ein Thriller des ohnehin schon öfter prophetischen Charles McCarry aus dem Jahr 1998 hatte einen US-Präsidenten, dessen russischer Führungsoffizier die eigene Frau ist. Solche Deklinationen des Vaterlandsverrats sind auch durchgehendes Thema inzwischer mehrerer Fernsehserien.

Blühendes Geschäft und Einschaltquoten mit der Angst

Blühendes Geschäft und Einschaltquoten mit der Angst

Die TV-Serie „Homeland“ zeigte in den ersten beiden Staffeln ein Land unter solch einer massiven Wolke von Paranoia, dass das Zusehen (für mich) manchmal schmerzhaft war. Keine Sicherheit nirgends, aller gesellschaftliche Zusammenhang von Misstrauen unterminiert und unter dem Schatten von Verrat und Doppel- und Trippelspiel. Jenes Misstrauen gegen alles Fremde noch einmal gesteigert, das auch das ungleich bessere israelische Vorbild „Hatufim – In der Hand des Feindes“ geprägt hatte (CrimeMag-Kritik hier). Zwei Soldaten kommen dort nach langer Gefangenschaft frei (in „Homeland“ ist es einer), sie sind Helden bei ihrer Rückkehr – aber vielleicht haben sie ja heimlich eine andere Agenda. Wir sehen genug an Rückblenden, um ausmalen und fürchten zu können, was da vielleicht in diese Köpfe gepflanzt wurde.

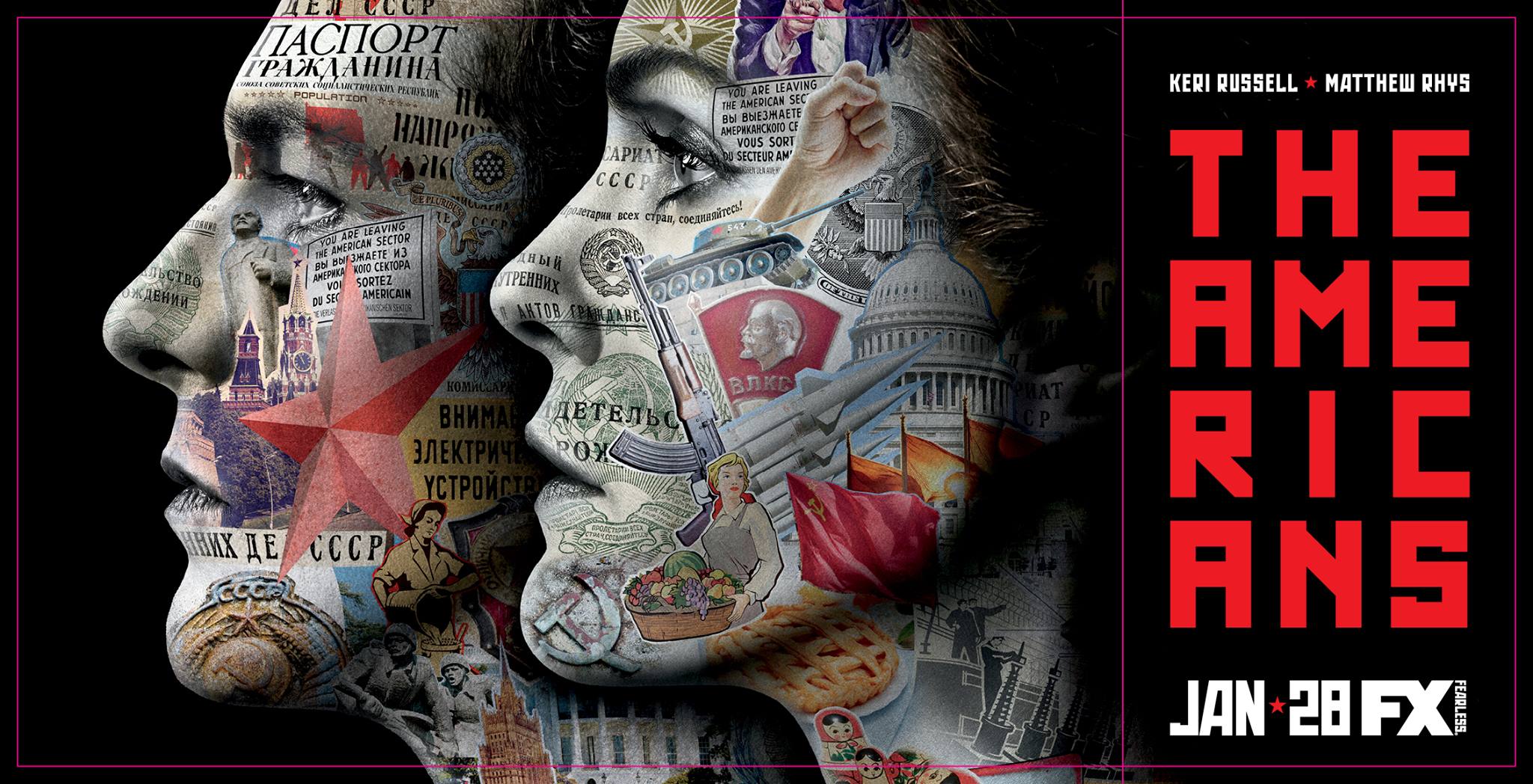

Die erfolgreiche TV-Serie „The Americans“ spielt in den frühen 1980er Jahren und erzählt die Geschichte eines Paares mit netten Kindern, die in einem Vorort von Washington D.C. leben, und in Wirklichkeit russische Spione sind. Vier Staffeln sind schon ausgestrahlt, zwei mehr werden folgen. „Homeland“ wurde gerade bis zu einer achten Staffel verlängert.

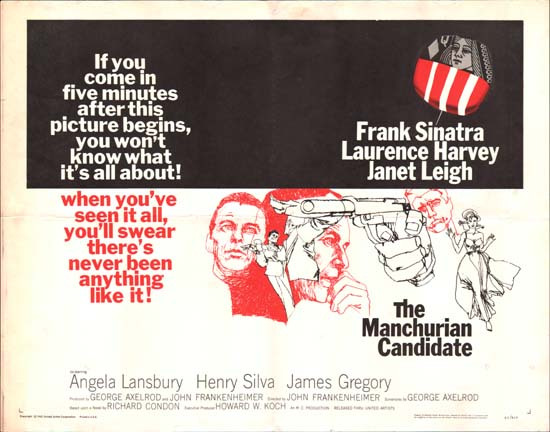

Das Geschäft mit der Angst boomt nach wie vor, und ausgerechnet ein Donald Trump – dessen Figurenzuschnitt aus den Mythen der populären Kultur Georg Seeßlen in dieser Ausgabe anreißt und in seinem Buch „Trump! Populismus als Politik“ untersucht – sitzt in einem blinden Winkel? Auch in den USA sind Zuschreibungen für ihn als „Manchurian Candidate“ (noch) eher verhalten. Dabei handelt es sich um einen ausgewachsenen, echten Archetypus des Kalten Krieges. Die John-Frankenheimer-Verfilmung von Botschafter der Angst wurde 1994 als „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam“ in das National Film Registry der Library of Congress aufgenommen, der einzige Film Frankenheimers, dem diese Ehre widerfuhr.

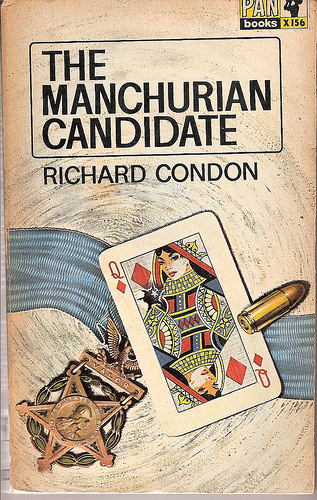

So schmerzlich vermisst wie Ross Thomas

Schuld daran ist Richard Condon (1915 – 1996) mit „The Manchurian Candidate“ (deutscher Titel: Botschafter der Angst). Sein zweiter Roman, im Herbst 1959 erschienen, prägte diesen Begriff und schrieb sich tief in die amerikanische Psyche ein. Das Buch war damals ein Bestseller. Dieser von mir schon öfter empfohlene Autor – den ich heute ebenso schmerzlich vermisse wie Ross Thomas – war ein großer satirischer Schriftsteller, der der Welt mit Thrillern oder Semi-Thrillern zu Leibe rückte. Durchgängiges Thema seiner 26 Romane waren Gier, politische Korruption und Machtmissbrauch. In zwei Romanen sezierte er Nixon, in „Winter Kills“ (1974) den Kennedy-Clan, in „A Trembling upon Rome“ die katholische Kirche, die Borgias und das Konzil von Konstanz. Sein „Mile High“ (1969) über den Zusammenhang von Prohibition, organisiertem Verbrechen und Politik kann man am besten als „Geheimgeschichte Amerikas“ beschreiben.

Ein Vorschalten der „Gelben Gefahr“, eine Vor-Legitimation für Vietnam

Am bekanntesten ist Richard Condon wohl wegen vier seiner Romane über eine Mafiafamilie namens Prizzi geworden. Den mandschurischen Kandidaten kennen wir eher als Film von John Frankenheimer, vielleicht auch als Remake von Jonathan Demme mit Denzel Washington (von 2004). Natürlich aber war (und ist) in einem Buch mehr möglich als in einem Hollywoodfilm. Condons Roman lohnt da immer noch die Lektüre. Wie auch bei Frankenheimer geht es um die Gehirnwäsche von Kommunisten aus der Mandschurei (englisch Manchuria), diese Gegend liegt im Nordosten Chinas, also „Rot-China“ genauer. In der Zeit des Erscheinens des Buches war der Begriff ein semantischer Vorschatten der späteren „Gelben Gefahr“, eine Vorbereitung darauf, nur wenige Jahre später die Freiheit Amerikas im vietnamesischen Dschungel gegen „die Kommunisten“ verteidigen zu müssen. Auch James Lee Burkes Hackberry Holland übrigens war in koreanischer Kriegsgefangenschaft und hat mit seinen Traumata fertig zu werden.

Für das Remake (deutscher Titel Der Manchurian Kandidat) von 2004, aber das nebenbei, wurde das Feindbild entscheidend geändert. An die Stelle des Koreakriegs trat der Golfkrieg. Statt der ehemals fremden, kommunistischen Feinde kommt die Bedrohung nun von innen, es ist das eigene Establishement und es ist ein kapitalistisches Unternehmen. Aus dem Feindgebiet der Mandschurei ist das Unternehmen Manchurian Global geworden. Regisseur Jonathan Demme begründete das so: „Der Ausgangspunkt war: Wer stellt heute eine Weltbedrohung dar? In den Fünfzigern, als Richard Condons Roman entstand, war das vielleicht der Kommunismus, heute sind es Großkonzerne, die internationale Konflikte schüren“. Zu möglichen Anspielungen auf reale Politiker meinte er: „Ein Satz wie ‚Sie sind der erste Vizepräsident der USA, der voll und ganz einer anderen Interessensgruppe angehört‘, passt doch genau auf Dick Cheney.“

Für das Remake (deutscher Titel Der Manchurian Kandidat) von 2004, aber das nebenbei, wurde das Feindbild entscheidend geändert. An die Stelle des Koreakriegs trat der Golfkrieg. Statt der ehemals fremden, kommunistischen Feinde kommt die Bedrohung nun von innen, es ist das eigene Establishement und es ist ein kapitalistisches Unternehmen. Aus dem Feindgebiet der Mandschurei ist das Unternehmen Manchurian Global geworden. Regisseur Jonathan Demme begründete das so: „Der Ausgangspunkt war: Wer stellt heute eine Weltbedrohung dar? In den Fünfzigern, als Richard Condons Roman entstand, war das vielleicht der Kommunismus, heute sind es Großkonzerne, die internationale Konflikte schüren“. Zu möglichen Anspielungen auf reale Politiker meinte er: „Ein Satz wie ‚Sie sind der erste Vizepräsident der USA, der voll und ganz einer anderen Interessensgruppe angehört‘, passt doch genau auf Dick Cheney.“

Drei Magengeschwüre und 10.000 Geschichten

Richard Condons Roman wurde damals ein Bestseller. Die Times (“a wild, vigorous, curiously readable melange”) und der New Yorker (“a wild and exhilarating satire”) lobten ihn; das Magazin Time nahm ihn unter die „Ten Best Bad Novels“. Man kann Schlimmeres über ein Buch sagen, aus Verlegersicht sowieso. Richard Condon hatte seine leicht zynische Haltung zum Handwerk in Hollywood gelernt, als Filmpublizist. 1936 begann er bei den Walt Disney Productions, betreute unter anderem Fantasia und Dumbo (eine CulturMag-Besprechung zu einem gerade erschienenen Disney-Filmbuch hier), arbeitete für verschiedene Studios, zuletzt für United Artists, ehe er diese Tätigkeiten 1957 an den Nagel hängte und Romancier wurde. Sein erster Roman, „The Oldest Confession“, wurde sogleich verfilmt (The Happy Thieves; mit Rex Harrison). Drei Magengeschwüre habe Hollywood ihm verpasst, sagte Condon später einmal, aber die zehntausend Filme, die er in dieser Zeit gesehen hatte, hätten sein Unbewusstes auf immer mit einem großen Reservoir an Geschichten und Geschichtenerzählen versorgt.

Mickey Spillane mit Hochschulabschluss

John Frankenheimer nannte The Manchurian Candidate „eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe“. Der Filmhistoriker David Thomson war weniger gnädig: „A book written so that an idiot could film it.“ Condon hatte klar eine Verfilmung im Sinn, dass die Geschichte sich aber so hartnäckig in der Psyche der Nation einnistete, meint Greil Marcus in seiner zur Serie der British Film Institute’s Film Classics gehörenden kleinen Studie, das sei „das Werk von anderen Händen als der Kraft dieses Films“. Das Drehbuch schrieb George Axelrod, der Autor des Marilyn-Monoroe-Vehikels “The Seven Year Itch” (Das verflixte 7. Jahr, 1995, Regie Billy Wilder). Der Film ist nah am Camp, die Romanvorlage ist noch stranger. Time-agazine schrieb: “The Manchurian Candidate may be pulp, but it is very tony pulp. It is a man in a tartan tuxedo, chicken à la king with shaved truffles, a signed LeRoy Neiman. It’s Mickey Spillane with an M.F.A., and a kind of summa of the styles of paperback fiction circa 1959.“

Es liest sich passagenweise hardboiled, dann wieder geschwätzig und lyrisch. Es geht weit mehr um amerikanische Befindlichkeiten als um Feindbilder aus dem Ausland. Das Nachkriegsamerika ist sich selbst fremd geworden, nicht nur fehlen die Väter (ein großes, oft übersehenes Thema in Hollywoodfilmen – die Abwesenheit der Väter, und heute ihre übertriebene Anwesenheit), schlimmer noch: Die Milch amerikanischer Mutterschaft ist sauer geworden. Angela Lansbury spielt dann im Film eine Mutter, die der Sohn erschießen muss, um sich von ihr und ihrem wahnwitzigen Plot, Amerika zu beherrschen, zu befreien. (Lansbury war als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert, ging aber leer aus, ebenso wie der Schnitt. Aber immerhin.)

Der quintessentielle Thriller der Kennedy-Ära

Der quintessentielle Thriller der Kennedy-Ära

Ein Kriegsheld aus dem Korea-Krieg, mit einer Medaille des Kongresses ausgezeichnet, kommt – von Kommunisten programmiert und konditioniert – nach Hause, um einen politischen Mord zu begehen, und Triple-Agenten planen einen Staatsstreich vor den TV-Kameras, der sie ins Weiße Haus schwemmen soll. Frank Sinatra, der Star des Films, ein Freund des Präsidenten, der Film selbst so etwas wie eine Anthologie der Zeit: Glamour und Angst, Imagebildung übers Fernsehen, kommunistische Infiltration der Regierung, das alles erzählt als barocke Gehirnwäsche-, Verschwörungs- und Attentatsgeschichte. Der Fama nach war es Kennedy persönlich, der dem von vornherein als skandalträchtig angesehen Film seinen Segen gegeben hatte. Ende August 1962 kam es zu einer Vorpremiere im Weißen Haus, am gleichen Tag, an dem ein U 2-Spionageflugzeug acht Raketeninstallationsbasen auf Kuba fotografierte, die kurz vor der Fertigstellung standen. Zwei Monate später, als der Film am 24. Oktober 1962 in die amerikanischen Kinos kam, war der zweite Tage Tag der Kuba-Krise und es dampften russische Kriegsschiffe auf die amerikanische Blockadelinie vor Kuba zu. Der Dritte Weltkrieg drohte.

The Manchurian Candidate wurde sozusagen der quintessentielle Thriller der Kennedy-Ära, war seine Anthologie: 13 Monate später wurde Kennedy in Dallas erschossen. Hartnäckige Stimmen beharren darauf, dass Lee Harvey Oswald den Film mehrmals gesehen habe, dass es für ihn der „trigger film“ war und dass Kennedy mit dem Daumen hoch für diesen Film selbst sein eigenes Todesurteil gefällt habe. Auch die Attentate auf Martin Luther King, Robert Kennedy und George Wallace wurden mit dem Film in Zusammenhang gebracht. Truman Capote erregte 1968 in der Tonight Show Aufsehen mit der These, dass der RFK-Attentäter Sirhan Sirhan ein programmierter „Manchurian candidate“ gewesen sei. 1972, nach dem Mordanschlag auf Gouverneur George Wallace, machte Frank Sinatra von seinem Vertragsrecht Gebrauch und ließ den Film aus dem Verkehr ziehen, rund zwei Jahrzehnte war er für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Seine Tochter Nancy war es dann, die das Remake vorantrieb.

In Deutschland (wo der Film am 1. März 1963 startete) lief Botschafter der Angst in einer in den Traumsequenzen und Rückblenden gekürzten Fassung. Im Original sind zwei miteinander verwobene Szenerien zu sehen: die tatsächlichen Ereignisse in einem Hörsaal, wo die Kommunisten die Wirkung der Hypnose auf die amerikanischen Soldaten demonstrieren und erklären, und die subjektive Wahrnehmung der hypnotisierten Soldaten, die scheinbar in einem Gewächshaus inmitten einer Versammlung von spießigen amerikanischen Blumenzüchterinnen sitzen. Diese zweite Ebene wurde entfernt, aus welchen Gründen auch immer. Verständlicher jedenfalls macht es die ominöse Gehirnwäsche nicht. (Noch nach der Wiedervereinigung fragte mich ein ehemaliger DDR-Chefredakteur nach „amerikanischen Quellen“, die im Bild zeigen, wie Bewusstsein manipuliert werden könne; er kam da auch auf diesen Film.)

Propagandaschlacht mit „umgedrehten“ Soldaten

Propagandaschlacht mit „umgedrehten“ Soldaten

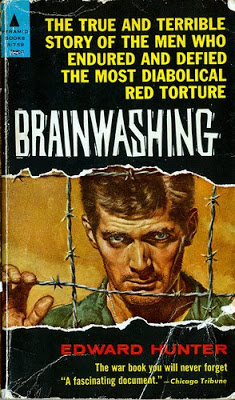

Die Angst vor kommunistischer Gehirnwäsche mag heute wie ein Beispiel von „Cold War“-Hysterie klingen. In den 1950er schien sie real. Die Kriegshandlungen in Korea begann am 5. Juli 1950, am 9. Juli schon hielt ein zwei Tage zuvor von Nordkorea gefangen genommener US-Soldat eine Propaganda-Ansprache im Radio. Weitere solche Ansprachen anderer „umgedrehter“ Soldaten folgten während des ganzen Korea-Kriegs. Schätzungen der US-Armee gingen davon aus, dass jeder siebte G.I., der in Kriegsgefangenschaft geriet, mit dem Fein kollaborierte. (Heutige Schätzungen sprechen von zehn Prozent.) 21 US-Soldaten weigerten sich, in die USA zurückzukehren, 40 verkündeten, dass sie Kommunisten geworden seien. (Noch einmal lohnt ein Blick in die Hackberry-Holland-Romane von James Lee Burke, wo das Gebrochenwerden gefangener G.I.s in Nordkorea ein Thema ist.)

Der Begriff “brainwashing” wurde von einem Journalisten namens Edward Hunter geprägt, der im Zweiten Weltkrieg in der „Morale Operations Section“ des U.S. Office of Strategic Services gedient hatte, dem Vorläufer der CIA. Hunter hielt sich hauptsächlich in Asien auf, wurde ein ausgesprochener Anti-Kommunist. Sein Buch “Brainwashing in Red China: The Calculated Destruction of Men’s Minds” erschien 1951, war also vermutlich Richard Condon bekannt, gab ihm möglicherweise gar den Anstoss. “Brainwashing”, erklärte Hunter, war seine Übersetzung des chinesischen Ausdrucks hsi-nao, das „Reinigung des Geistes“ bedeutet, und das er öfter gehört habe, wenn er mit Europäern gesprochen hatte, die 1949 im Jahr von Maos „Großer chinesischer Revolution“ festgesetzt worden waren.

Auch Comics dringen ins Gehirn

Auch Comics dringen ins Gehirn

Die US-Army veröffentlichte 1955, zwei Jahre nach dem Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea, einen großen Bericht über die Behandlung amerikanischer Kriegsgefangener, sein Titel: “POW: The Fight Continues After the Battle.” (POW steht für Prisoners of war.) Die Army hatte sämtliche überlebenden und freigekommenen ehemaligen Gefangenen interviewt, es waren mehr als tausend, und festgestellt, dass viele von ihnen einer intensiven Indoktrination unterzogen worden waren. Die chinesischen Kommunisten hatten die G.I.s je nach Zugänglichkeit aufgeteilt und die „Unverbesserlichen“ separiert. Die Tagesabläufe enthielten bis zu fünf Stunden „Schulung“, es gab auch Termine für „Geständnisse“. In manchen Fällen war es zu Folter als Begleitung der Indoktrination gekommen, meist aber blieb es bei psychologischen Mitteln des Gefügigmachens: Wiederholung und Erniedrigung. Schockierend war, wie viele der Soldaten gefügig gemacht geworden waren. Nicht wenige klagten die USA in schriftlichen Aussagen der bakteriologischen Kriegsführung an.

Spannende, erschütternde (und aber eben auch auf ihre Weise indoktrinierende) Geschichten mit Kriegserlebnissen amerikanischer Gefangener erschienen bis Ende der 1950 in vielen Zeitungen und Magazinen, der Begriff „Gehirnwäsche“ bürgerte sich ein, wurde auch auf Bereiche des zivilen Lebens angewendet. Der Alarmist Frederic Wertham etwa warnte in seiner Brandschrift „The Seduction of the Innocent“ (Die Verführung der Unschuldigen) vor der geistigen Korruption der amerikanischen Jugend durch die „Zwei-Cent-Seuche“ – es ging gegen die populären Comics. Auch sie eine Gehirnwäsche.

Spannende, erschütternde (und aber eben auch auf ihre Weise indoktrinierende) Geschichten mit Kriegserlebnissen amerikanischer Gefangener erschienen bis Ende der 1950 in vielen Zeitungen und Magazinen, der Begriff „Gehirnwäsche“ bürgerte sich ein, wurde auch auf Bereiche des zivilen Lebens angewendet. Der Alarmist Frederic Wertham etwa warnte in seiner Brandschrift „The Seduction of the Innocent“ (Die Verführung der Unschuldigen) vor der geistigen Korruption der amerikanischen Jugend durch die „Zwei-Cent-Seuche“ – es ging gegen die populären Comics. Auch sie eine Gehirnwäsche.

Alf Mayer

PS. Botschafter der Angst von John Frankenheimer kam 2004 als DVD-Edition bei der MGM Home Entertainment GmbH heraus. Die gleiche Fassung erschien 2006 auch in der SZ Cinemathek der Süddeutschen Zeitung. Die auf den DVDs angebene Laufzeit von 121 Minuten aber ist fiktiv, der Film endet inklusive Abspann nach etwas über 117 Minuten (vgl. dazu Schnittberichte.com.) Bereits 1963 wurde für die deutsche Kinofassung eine relevante Traumsequenz um 4 Minuten und 8 Sekunden gekürzt – so ist das auch auf den beiden DVDs geblieben. SZ Cinemathek inklusive. Von wegen Filmkultur.

PPS. In der israelischen Presse wird berichtet, dass ihren Geheimdienste von den US-Partnern geraten werde, doch bitte sensitiv mit „intel“ umzugehen, die an die Trump-Regierung gelangen könne, denn von dort fände es seinen Weg nach Moskau und von dort nach Teheran. Es sollen US-Geheimagenten tatsächlich ihren israelischen Kollegen gegenüber geäußert haben, dass einem Trump nicht zu trauen sei, denn Putin verfüge über Druckmittel gegen ihn.

PPPS. Trumps Außenminister Rex Tillerson, „ein Mann ohne eigene Regierungserfahrung, aber ein Profi im Dealmachen mit autoritären Regimes“, von Putin damit mit dem Orden der Sowjetunion ausgezeichnet, wurde bei seiner Anhärung im US-Senat von Senator Marc Rubio über die Menschenrechte in Russland gegrillt. Dass Putins Opponenten oft tot enden, das ließ ihn vor laufenden Kameras sichtlich unbewegt. Hier die Dialogstelle:

Rubio: “Are you aware that people who oppose Vladimir Putin wind up dead all over the world, poisoned, shot in the back of the head…?”

Tillerson: “People who speak up for freedom in regimes that are repressive…these things happen to them.”