Hundert Jahre alt wäre Leonardo Sciascia jetzt im Januar geworden. Wir würdigen ihn mit einem persönlichen Porträt von Felix Hofmann und nebenan mit einem Textauszug aus der aktuellen Neuerscheinung „Ein Sizilianer von festen Prinzipien“, die noch nie auf Deutsch veröffentlichte Texte enthält.

Der Mentalitätsforscher

Anfang der 80er Jahre kam ich nach Italien zum Arbeiten und suchte gleich nach Sachen, die mir vielleicht was über Land und Leute sagen konnten, nahm ein Buch in die Hand, und staunte. Es sollte die Parodie eines Kriminalromans sein, fing aber mit einem Montaigne-Zitat an: »Man muß es machen wie die Tiere, die jede Spur vor ihrer Höhle verwischen.« Es folgte ein Zitat von Rousseau: »O Montaigne! Du bildest dir auf deinen Freimut und deine Wahrhaftigkeit etwas ein, nun sei aufrichtig und wahrhaftig, wenn ein Philosoph es sein kann, und sage mir, ob es auf Erden ein Land gibt, wo es ein Verbrechen ist, das gegebene Wort zu halten und milde und großmütig zu sein; wo das Gute verachtet und der Bösewicht verehrt wird.« Und schließlich die Reaktion eines „Anonymus“ auf so viel Einfalt: »O Rousseau!«

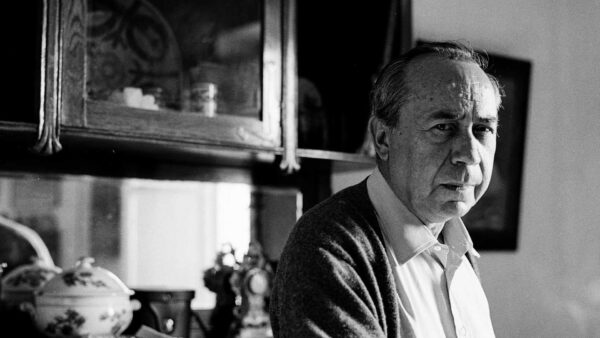

Ich denke, das charakterisiert den hier als Anonymus auftretenden Sciascia ganz gut. Man kann sagen, Sciascia ist im Denken ein Schüler von Montaigne, von Voltaire, von Diderot (mehr als von Voltaire), von Pirandello, und erzählerisch von (nochmal) Voltaire, dann Stendhal, (nochmal) Pirandello und Borges, vielleicht auch ein wenig Stevenson, was mir gefallen würde, aber nicht ganz einfach zu belegen ist. Davon abgesehen ist Sciascia vor allem: Inhalt. Wenn einer wirklich was Substantielles zu Italien, vor allem aber zu Sizilien zu sagen hat, dann er. Alle anderen italienischen Schriftsteller, sogar Pasolini, mit dem er (natürlich) befreundet war, gehen irgendwann in die poetische Entrückung, in ein inneres Exil, in eine Abwehr gegen die Gesellschaftsgifte, denen sie ausgesetzt sind. Nicht Sciascia. Er war fähig, noch aus der staubtrockenen Bürokratensprache die Mentalitäten seiner Leute herauszulesen, darunter auch die unerträglichsten, und war zugleich fähig, das auszuhalten.

Sciascia ist eine singuläre Erscheinung im 20. Jahrhundert. Daß aus so jemandem ein Schriftsteller geworden ist (und eben nicht ein Nur-Politiker oder ein Nur-Archivar oder ein Nur-Chronist oder ein Nur-Geisteswissenschaftler), kann man gar nicht laut genug bejubeln. Ich hatte vor ersten Buch an nicht den geringsten Zweifel daran, daß ich gerade (siehe oben: Anfang der 80er Jahre) einen Giganten entdeckt hatte. Allerdings keinen Italiener sondern einen Sizilianer. Sciascia ist Mentalitätsforscher, deshalb kommt dieser Unterscheidung enormes Gewicht zu. Und da er weder bereit war, sich selbst zu verleugnen, noch sich selbst zu belügen, wurde er am Ende zum Unheilverkünder.

Was Deutschland betrifft, kann man sagen: es gibt einiges in Übersetzungen, längst nicht alles. Falls ich mich nicht verzählt habe, etwa 20 Bücher, verteilt auf etwa zehn Verlage. (Taschenbuchlizenzen und Lizenvergaben zwischen BRD- und DDR-Verlagen nicht mitgezählt.) Keiner der Verlage hat eine wirkliche Betreuung für ihn aufgebaut. Er war eine zeitlang anwesend in Deutschland (Ost und West gleichermaßen), ist aber nach und nach verlorengegangen. Der Grund dafür ist die simplifizierte Wahrnehmung von Sciascias Werk als das eines Krimischreibers mit kleinen Nebenabsichten. Ich weiß nicht, ob sich dieses grundfalsche Image noch korrigieren läßt. Man könnte es, indem man alle Bücher von Sciascia ins Deutsche übersetzen würde, aber das kann ich mir angesichts der gerade, gewissermaßen mit historischer Brachialität, zu Ende gehenden Buchkultur nur noch schwer vorstellen. Deshalb: jede Neu-Übersetzung ist so willkommen wie Wasser und Wein in der sich ausbreitenden Wüste. (Auch gibt es mehrere Sciascia-Verfilmungen. Ich kenne fünf davon: Der Tag der Eule / Zwei Särge auf Bestellung / Die Macht und ihr Preis / Offene Türen / Ein einfacher Fall. Vielleicht gibt es mehr. Das sind / waren die, teilweise irreführenden, deutschen Titel. Trotz der Schwemme an DVDs, nichts davon in Deutschland noch verfügbar.)

Ich denke, was ihn von anderen Schriftstellern am deutlichsten unterscheidet, ist dies: er fiktionalisiert nicht die Realität, wie es das übliche Verfahren aller erzählenden Literatur ist, sondern er durchschaut die Realität als Fiktion und verwandelt diese Fiktion in Chroniken von Ereignissen unter Verwendung einer Dokumentarsprache, die eben dadurch eine Verbindlichkeit bekommt, wie sie konventionelle Romane und Erzählungen niemals erreichen können. Es geht um Aufklärung und Vorbehalt gegen die Aufklärung, das, was andernorts auf einer philosophischen Umleitungsstrecke als „Dialektik der Aufklärung“ gedacht wurde, aber es geht niemals darum, das eine gegen das andere auszuspielen oder gar auszusetzen. Es geht also wiedermal um Unvereinbarkeiten, die man aushalten muß.

Gore Vidal, der den besten Essay über Sciascia geschrieben hat, den ich kenne, hat es so ausgedrückt: »Obwohl Sciascia ein Pirandellianer ebenso wie ein Mann der Aufklärung ist, besitzt er eine harte Klarheit, die an Stendhal erinnert.«

Die Bibliothek von Babel funktioniert überall, deshalb kann man Borges auch überallhin mitnehmen. Bei Sciascia, der sich zwischen Montaigne, Voltaire, Pirandello und Borges bewegt, aber immer auf sizilianischem Boden steht, geht das ebenso. Aber man hat ihm einen Regionalismus angehängt, den man bei anderen Schriftstellern gerade nicht gelten läßt. Vielleicht ist diese fundamentale Fehleinschätzung, die natürlich aus herablassender Lektüre kommt, der Grund, weshalb man in ihm nicht einen der überragenden europäischen Schriftsteller sieht, der er ist. Wenn nicht mehr. So wie man Borges nicht auf Argentinien, so kann man Sciascia nicht auf Sizilien / Italien reduzieren. Er gehört zur Weltliteratur, deren Ausdehnungen allerdings wird von den Grenzkontrolleuren der Wissenschaften definiert, die mit Sciascia offenbar nichts anfangen können. Aber was heißt das schon. Auch diese Festlegungen lösen sich auf, früher langsam, heute immer schneller. Borges ist, wissenschaftlich betrachtet, inzwischen im Sande verlaufen. Ebenso Pirandello. Von Montaigne, Voltaire, Diderot gar nicht zu reden. Wenn man all das betrachtet, was gerade untergeht, befindet sich Sciascia in allerbester Gesellschaft, in genau der Gesellschaft, in der er sich zeitlebens am wohlsten gefühlt hat.

Felix Hofmann, © 2021

Als es sie gab, hat Felix Hofmann für die Zeitschrift Filmkritik gearbeitet und sich im Sommer als Zimmermann Geld verdient, das erlaubte ihm zum Beispiel die Freiheit einer Biographie von Peter Lorre: „Portrait des Schauspielers auf der Flucht„

Zusammen mit Ingrid Mylo hat er das „100-Tagebuch. Documenta (13)“ geschrieben, tatsächlich einhundert Tage lang jeden Tag auf dieser Kunstausstellung. CulturMag-Besprechung hier.

Ihre gemeinsame Internetseite micromegas.de hier.

Sein Essay über die Unfehlbarkeit erschien bei uns im Oktober 2018.

Das Planetenspiel – Eine Intervention erschien im Dezember 2019.

Die USA — Europas Märchenland im Dezember 2020.

Sein Gelegenheitsjournal Aufmerksamkeit & Entrümpelung hier.

Und hier nebenan in dieser Ausgabe ein Textauszug aus einer Rarität: ein Buch mit bisher noch nicht übersetztem Text von Leonardo Sciascia:

Leonardo Sciascia: Ein Sizilianer von festen Prinzipien. – Tod des Inquisitors und Der Mann mit der Sturmmaske. (Morte dell’Inquisitore, 1964; L’uomo dal passamontagna, 1985). Aus dem Italienischen von Monika Lustig, unter Verwendung einer Übersetzung von Michael Kraus. Mit einem biographischen Essay von Maike Albath und einer kurzen Abhandlung von Santo Piazzese. Edition Converso, Bad Herrenalb 2021. Hardcover, gebunden, 192 Seiten, mit bedrucktem Vorsatz, Lesebändchen, 23 Euro. – Verlagsinformationen hier.