Über Found Footage Filme

Die Viennale zeigt in ihrer Retrospektive „Recycled Cinema“ die vielfältigen Möglichkeiten, aus alten Filmen neue zu machen. – Von Gerog Seeßlen

Die Welt ist voller Filme, die ungenutzt herumliegen, in elektronischen Wolken stauben oder am falschen Ort falsche Dinge bedeuten. Filmkultur bedeutet unter vielem anderen, zu retten, was der Rettung wert ist, Bedeutungen zu vermitteln, wo es die Theorien, Gewohnheiten und Archive hergeben, und andererseits das mehr oder weniger würdevolle Vergessen zu organisieren. Natürlich gehen Filmindustrie und Filmkunst noch ganz andere Wege. Denn die Filmgeschichte hat bisher die Filme immer nur verschieden interpretiert. Es kömmt indes darauf an, sie zu verändern.

Dies unternehmen so genannte Found Footage-Filme, also Neu-Montagen, Konfrontationen, Veränderungen und Vermischungen von vorgefundenem Filmmaterial zu etwas, was die ursprünglichen Intentionen fortsetzt, ergänzt, konterkariert, „dekonstruiert“, entlarvt oder in einen neuen Zusammenhang bringt. Als künstlerische Methode ist das Found Footage-Verfahren also das Gegenteil von dem, was konventionelle Dokumentationen mit Originalaufnahmen machen, nämlich sie als „Illustration“ oder „Beleg“, als Ausweis von Authentizität oder schlicht Füllmaterial zu verwenden. Der künstlerische Prozess beginnt mit einem Zweifel an den Bildern.

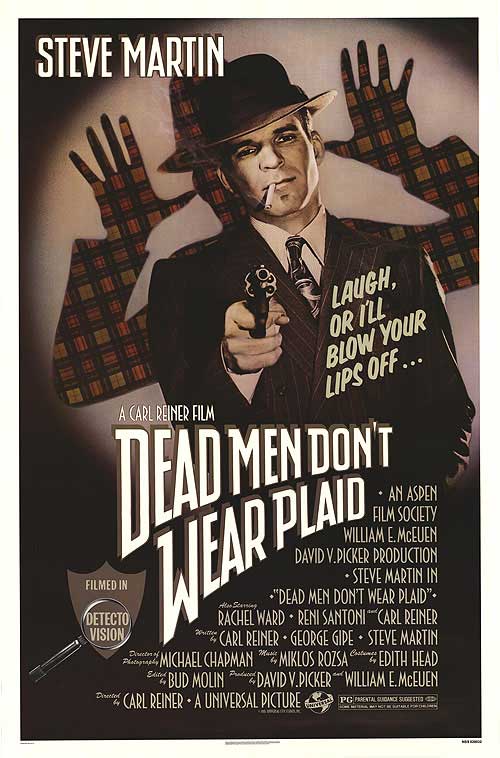

Das reicht von historischen Essays über formale Eingriffe bis hin zu mehr oder weniger unterhaltsamen Spielen mit Nostalgie und Anachronismus. Es umfasst Kompilation, Experiment, Dokumentation, Analyse, musikalische Komposition; wenn die Viennale ihre Retrospektive unter das Motto „Recycled Cinema“ stellt, dann ist damit auch auf Weite und Vielfalt der Möglichkeiten hingewiesen, mit gefundenem Filmmaterial umzugehen. Es schließt also ausdrücklich auch den kommerziellen, unterhaltenden Teil mit ein, für den ein Film wie „Dead Men Don’t Wear no Plaid“ von Carl Reiner steht, wo Steve Martin als Detektiv in neu gedrehten Szenen mit den großen Stars der vierziger Jahre, Bogart, Bacall, Stanwyck, Alan Ladd etc. in alten Filmausschnitten agiert. Dekonstruktivischer Umgang mit Filmmaterial kann aber auch weniger verspielt eingesetzt werden; in „The Celluloid Closet“ (1995) etwa verbinden Rob Epstein und Jeffrey Friedman Filmausschnitte, um einen homosexuellen Subtext in Hollywood zu finden. Christian Marclays „The Clock“ (2010) montiert tausende Splitter aus Hollywood-Filmen so, dass jedes Segment auf eine Minute verweist, die sowohl im Film wie im Leben des Betrachters vergeht.

In „Home Stories“ (1990) montiert Matthias Müller Einstellungen aus klassischen Film-Melodramen, in denen sich Frauen unruhig, wie man so sagt, im Bett herumwälzen, aus dem Fenster sehen oder im Morgengrauen auf jemanden oder etwas warten, bevor das dramatische oder grausige Geschehen einsetzt (auf das die Musik bereits verweist). Kurzum: Bei einem solchen semantischen Recycling von Film-Material wird auf eine geheime Sprache des Films verwiesen. Es ist übrigens gewiss kein Zufall, dass sich so viele Found Footage-Artisten mit dem Werk von Alfred Hitchcock auseinandersetzen, wie zum Beispiel „The Phoenix Tapes“ (1999/2000) von Christian Girardet und Matthias Müller, ein work in progress, in dem vierzig Filme vom Master of Suspense auseinandergenommen und neu zusammengesetzt werden. Wenn wir im Kino zuweilen vergessen, dass das, was wir sehen, Film ist, und dies ist schließlich Teil der „suspension of disbelieve“, dass wir Film nicht sehen, sondern „erleben“, dann verfahren die dekonstruktiven Arbeiten mit Found Footage genau anders herum: Das Filmische wird auf seine reine Form gebracht. Erst wenn er aus dem Gefängnis der Gewohnheiten befreit ist, beginnen wir, den Film als Film zu sehen.

Und was man über die Lenkung des Blicks und die innere Wahrnehmung dabei erfährt, ist nicht immer angenehm. Bruce Conner‘s „A Movie“ (USA 1958), der als einer der ersten bemerkenswerten Found Footage-Filme der Nachkriegszeit gilt, montiert gängige Filmszenen zu einer Art Tiefenanalyse. Dazu gehört eine Sequenz, die einen U-Boot-Kapitän zeigt, der durch sein Periskop auf junge Frauen sieht und auf den Anblick erregt mit dem Abschuss eines Torpedos areagiert, welcher wiederum die Explosion einer Atombombe zur Folge hat. Die banale Einstellung auf einen Mann, der (vermutlich) ein Hühnchen isst, wird durch das Zerhacken und Zerschneiden, Wiederholen und Unterbrechen das Cécile Fountaine in „Overeating“ vornimmt, zu einer ziemlich unangenehmen Erfahrung und „Home Movies“ ist eines der vielen Beispiele, in denen „private“ Aufnahmen auf ihren Kern zurück geführt werden. Es erscheint eine innere Struktur des Bildermachens, die nicht zuletzt auf einen nicht unschrecklichen Gedanken verweist, nämlich dass das Sehen durch die Bilder im Kopf begrenzt ist, was hier an der Rekonstruktion von Familienfilmen gezeigt wird. Found Footage heißt oft: Wir sehen uns selbst beim Sehen zu.

Was bei Cécile Fountaine mit einem gewissen Zorn geschieht, ist bei Gustav Deutsch kühler und ironischer zu haben. In der seriellen Urlaubsfilmmontage „Adria“ von 1990 zeigt er das semantische (und psychische) Skelett des privaten Bildermachens. Eine Glückskonstruktion, die dann freilich kaum jemand sehen will. So spricht Gustav Deutsch denn auch von der „Rettung der ungeliebten Filme“. Hier greift man in die Paradoxie des allgemeinen Bildermachens ein, nämlich dass es weniger um Sehen als um das Unsichtbarwerden geht. Jedes Bild verdeckt irgend etwas, und eine Montage der verdeckenden Bilder macht immerhin eine Spur dessen sichtbar, was mit und ihnen verdeckt wird.

So wie es eine Dekonstruktion des Sehens im „recycled cinema“ gibt, so gibt es auch eine Dekonstruktion des Zeigens, die einst Robert von Ackeren in seiner Kompilation „Deutschland privat – Eine Anthologie des Volksfilms“ (1980) ein wenig voyeuristisch und Christoph Schlingensief in seinem Animatographen radikal autobiographisch einsetzte.

Der Film-analytische Aspekt von „recycled cinema“ bestimmt auch viele Arbeiten der Wiener Schule des Experimentalfilms, wenn man die Arbeiten von Gustav Deutsch (Film is), Peter Kubelka, Peter Tscherkassy, Ernst Schmidt jr. oder Valie Export denn so nennen darf. Mit der Vereinigung von „Six Pack Films“ jedenfalls wurde erreicht, was in anderen Zusammenhängen, etwa dem kanadischen National Film Board oft scheiterte, nämlich eine Plattform für das künstlerische Arbeiten mit Found Footage zu bilden, was eine kontinuierliche Arbeit und eine theoretische Diskussion ermöglicht. Denn nirgendwo begegnen sich Theorie und Praxis so direkt wie hier. Und nirgendwo sind sich bildende Kunst und Film so nahe, so dass man im übrigen bei vielen Arbeiten mit Found Footage nicht mehr sagen kann, ob sie eher ins Kino oder doch ins Museum gehören, aber vielleicht ist ja gerade dieser Übersprung das Spannende daran. Und da ist noch etwas, was die Arbeit mit Found Footage bestimmt: Filmemachen ist als technisch-ökonomisches Unternehmen so industriell und schwerfällig, dass es für viele künstlerische Ansätze schlicht den Zugang verwehrt. Die Arbeit mit Found Footage stellt in diesem Zusammenhang eine Art von cinema povera da.

Das hat natürlich auch einen vehement politischen Aspekt. Am Anfang nämlich steht ein Prozess von Aneignung und Umdeutung. Das reicht weit in die Filmgeschichte zurück, etwa zu Esfir (auch Esther) Schub, die 1927 durch den Film „Padenije dinastii Romanowych“ (Der Fall der Dynastie Romanow) zum 10. Jahrestag der russischen Februarrevolution bekannt wurde. Sie fügte altes, zum Teil verwahrlostes Archivmaterial aus der Zeit der Zarenherrschaft zu einem neuen Film zusammen, den sie mit eigens gedrehten Material ergänzte. Auf diesen Film, folgten zwei weitere Kompilationsfilme: „Der große Weg“ (1927), der in Wien zu sehen ist, und „Leo Tolstoi und das Russland Nikolaus II.“ (1928), in denen die Regisseuren die entwickelte Technik verfeinerte.

Santiago Alvarez montierte in „NOW“ (1965) Film-Szenen aus verschiedenen Zusammenhängen, um den Rassismus in den USA zu zeigen, so wie er in „LBJ“ das US-Amerika der 60er Jahre demontierte aus Dokumentarmaterial um die Auftritte von Lyndon Baines Johnson. Eine ganz besondere Rolle spielt etwa „Hasta la Victoria siempre“ (1969), der innerhalb von 48 Stunden die Ereignisse um den Tod Che Guevaras in Bolivien und die Bild-Produktion dazu zusammenfasst und mit Ches Ansprachen und Aktionen: . Vielleicht könnte man diese Art des Umgangs mit vorhandenem Material auch ein „Kino der Dringlichkeit“ nennen, eine möglichst direkte Reaktion auf historisch-politische Ereignisse.

Eine andere Reaktion auf die Dringlichkeit ist „Videogramme einer Revolution“ (1992) von Harun Farocki und Andrei Ujica, der Videobilder der rumänischen Revolution beginnend mit der letzten Rede Ceausescus (21. Dezember 1989) bis zu der ersten TV-Zusammenfassung der Verurteilung und Hinrichtung (26. Dezember 1989) montiert.

Es ist nicht nur das politische Kino der Dringlichkeit, das beim Recycling der Bilder den Zeitfaktor in den Vordergrund stellt.

Und natürlich gibt es auch eine Ausdehnung in den Raum. Bill Morrison, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Komponisten und Musikern wie Philipp Glass, Steve Reich oder Henryk Goretzki. Sein Film „Decasia“ (2002) für eine Komposition von Michael Gordon, eine meditative Zusammenstellung alter, brüchiger Stummfilme, die eine neue „Geschichte“ der Vergänglichkeit erzählen, wird auf drei Leinwände im Konzerthaus (ursprünglich für das Baseler Sinfonie-Orchester) rund um das Publikum projiziert, hinter denen jeweils Teile des Orchesters spielen. Die Vergänglichkeit des filmischen Materials spielt auch in

Film-Recycling ist keine angestrengte Arbeit von Besserwissern und Extremexperimentalisten. Um genau zu sein: Ohne Humor ist das ganze Genre eigentlich nicht recht vorstellbar. Arthur Lipsett, noch ein Pionier der Found Footage-Arbeit, hat dies zu seinem Film „Very Nice, Very Nice“ (1961) formuliert, der Filmszenen mit Applaus und den „Very Nice“-Ausrufen eines imaginären Publikums verbindet: „Da geht es nicht nur um ein Experiment, das soll die Leute erreichen. Das ist nicht ‚arty’. Das kann jeder und jede verstehen und Spaß haben“. Recht so. Spaß haben kann man zum Beispiel durchaus auch bei Peter Tscherkassys 30-Sekunden-Film „Shot-Countershot“ (1987): Man sieht ein Stück aus einem alten Western, ein Cowboy schießt auf seinen unsichtbaren Gegner. Wir erwarten nun den üblichen „Gegenschuss“ auf den Widersacher. Aber was wirklich kommt ist ein echter Gegenschuss mit „tödlichem“ Ausgang für unseren Helden. In „Outer Space“ geht es, wiederum gegen die Erwartungen, um den filmischen Raum im Cinemascope-Format zu erkunden, was anhand einer ikonischen Szene entwickelt wird – eine junge Frau betritt Nachts ein dunkles Haus, wie es im Horrorfilm üblich ist. Man Kann Tscherkassys Filme als Studien zur Sprache des Films ansehen, oder auch als kritische „Relektüren“, aber es ist immer auch ein durchaus humorvoller Exkurs in die unsichtbaren Zonen des Films.

Das Recycling von Filmmaterial hat mithin drei Funktionen, die allesamt dazu angetan sind, die Grenzen, die Markt und Gewohnheit dem Medium verpasst haben, zu überschreiten. Zum einen bedeutet es, dass Filme keine abgeschlossene Geschichte haben. Zum zweiten öffnet es Verbindungen zu anderen Formen der Kunst, Musik, Skulptur, Performance. Und zum dritten ist das Arbeiten mit Found Footage die kreativste Form der Film-Kritik. Wo kann man mehr über Film lernen als beim Zerhauen und Neu-Zusammensetzen?

Allerdings: Wo es ein künstlerisches Arbeiten gibt, da gibt es immer auch ein kulturindustrielles Interesse, ein ökonomisch bedingtes Recyclen auf der einen Seite, eine ästhetische auf der anderen Seite.

Das klassische Hollywood arbeitete vor allem auf dem B-Sektor mit stock shots, so dass man in einem Film die Piratenschiffe, die Indianer-Angriffe oder die Weltraumstation eines anderen Filmes wiedersehen konnte. Kriegsfilme montierten gern Wochenschau- und Propagandafilmszenen in die Handlung, um authentisch zu wirken, nostalgische Phantastik etwa bei Jules Verne-Verfilmungen setzten Filmschnipsel von Georges Méliès ein. Das Recycling der Bilder dient hier also nicht der Neu-Erfindung, sondern im Gegenteil der Authentisierung. Noch bei den mehr oder weniger lustigen Found Footage-Mixturen, die „nostalgischen“ Filmen wie „Die tollkühnen Männer in ihren Fliegenden Kisten“ vorangestellt werden, wird Kontinuität sowohl des Themas als auch des Mediums behauptet. In dem deutschen Science Fiction-Film „Gold“ von Karl Hartl geht es um die technisch-utopische Erfüllung des alten Alchemisten-Traums vom künstlich erzeugten Edelmetall. Am Ende stellt sich natürlich heraus, dass diese Erfindung nur Elend und Aufruhr über die Welt bringt, und die Bilder von Revolten, Zusammenbrüchen und Gewalt werden aus gefundenem Dokumentarmaterial montiert. Überhaupt scheint bis heute die „Katastrophenphantasie“ die probate Schnittstelle zwischen Fiktion und Dokument.

Solches industrielles Recyclen ist in der Zeit von digitaler Bearbeitung nicht mehr notwendig: Due Bilder werden nun nicht mehr in der Montage sondern in Form der Pixel-Sampling recyclet. Die Dinge sehen aus wie aus anderen Filmen entstammen aber einer eigenen Bildermaschine. Nur zum Beispiel können auch begabte Amateure aus den Materialien bzw. Mit Programmen von Videospielen mehr oder weniger beeindruckende „Spielfilme“ zusammen setzen.

Zur Fake Found Footage zählen auch Mockumentaries, also Filme, die sich als Dokumentation ausgeben, was sie durchschaubarer Weise nicht sind. (Woody Allen hat einige seiner Filme so angelegt, „Bananas“, „Zelig“ oder „Take the Money and Run“.) Auf höherem technischen Niveau montiert „Forrest Gump“ seine Geschichte vom reinen Tor mit historischen Aufnahmen der jüngeren amerikanischen Geschichte.

Ein eigenes Genre vor schließlich ist der Fake Found Footage-Film vor allem im Horror-Bereich. Im besten Fall könnten wir darin einen Prozess sehen, in dem eine Produktion aus ihrer eigenen Armut eine Tugend macht und wie im berühmten „Blair Witch Project“ behauptet, das Geschehen sei ein gefundenes Projekt einer studentischen Gruppe, die es in einem Wald mit übernatürlichem Bösen zu tun bekommt. Ein Coup wie dieser lässt sich natürlich nicht beliebig wiederholen, so dass man in den Endlos-Schleifen von Serien wie „Paranormal Activities“ schon recht gutwillig sein muss, um ein ums andere mal „dokumentarische“ und „amateurhafte“ Aufnahmen von Spukereien zu goutieren. In George A. Romeros Zombie-Universum und bei Oliver Stones „Natural Born Killers“ indes kommt dem Gebrauch von Fake Found Footage wieder durchaus kritisches Potential zu. Es ist die Bildermaschine, die weiterläuft, auch wenn die, die sie bedienten, schon gestorben sind. Wahrhaft erschreckend wird dies, wenn Smartphone-Aufnahmen aus dem Bürgerkrieg im Jemen die letzten Augenblicke im Leben ihrer Besitzer dokumentieren und ihr mediales Sehen auch hier, in der brutalen Wirklichkeit, ihr menschliches Leben überdauert.

Während also die künstlerische Arbeit mit Found Footage versucht, den Bildern ein verlorenes Bewusstsein zurück zu geben, zeigt eine Art von medialer Überschwemmung mit Found Footage das genaue Gegenteil: eine gespenstische Wiederkehr der zu ästhetischem Abfall gewordenen Bilder, die zwischen realem und fiktivem Schrecken nicht mehr unterscheiden wollen.

Eine bewusste und „radikale“, das heißt in die Tiefe der Bildsprachen gehende Arbeit mit Found Footage ist um so wichtiger, als die Bilder in den deregulierten Bildmaschinen ein „untotes“ und ewiges Leben führen. Vielleicht geht es dabei noch um etwas anderes als darum Bilder (und sei’s als künstlerisches Material oder diskursive Quellen) zu benutzen. Es geht darum, sie zu retten.

Georg Seeßlen

Seine Beiträge bei uns hier. Ein Auszug aus seinem neuen Buch „Coronakontrolle“ hier.