„… vielleicht ist es an der Zeit, wieder anzufangen“

Schon lange wollte ich über das andere Österreich schreiben, Gründe für eine Suchbewegung, oder sagen wir lieber Herausforderungen, gibt es ja genug. Aber wo anfangen? Kurzes Überlegen … und schon bietet sich eine würdige Gelegenheit: Martin Pollack, der sich früh und immer wieder mit Osteuropa, speziell Polen, mit Galizien, mit kontaminierten Landschaften – und mit seinem Nazi-Vater – beschäftigt hat, bekommt einen (nicht seinen ersten) Preis.

Ich hole den dicken grauen Band einer Zeitschrift aus meinen Bücherstapeln, sie trägt den – zumindest hierzulande merkwürdigen – Titel „Die Rampe“ und wird vom Stifter-Haus in Linz herausgegeben. (Deutschland und Österreich sind bekanntlich durch die gemeinsame Sprache getrennt.) Heft 3/17 ist Martin Pollack gewidmet. Die Hälfte der dort versammelten Autoren sind von irgendwo her, d.h. weder Österreicher noch Deutsche, meist aus dem slawischen Sprachraum. Die andere Hälfte sind berühmte und weniger berühmte Autoren, die – fast möchte ich sagen: immer schon – kritisch, aufklärerisch, weltoffen und mit politischem Interesse schreiben, lektorieren und mitdiskutieren, ergo nicht zufällig dem Porträtierten nahe stehen.

Anderswo mehr geschätzt als in der Heimat

Anderswo mehr geschätzt als in der Heimat

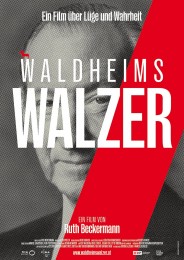

Pollack ist – unter anderem – Slawist und in der weiten osteuropäischen Welt mehr geschätzt als in der Heimat, oder was man so nennt. In Deutschland kennt man ihn als Redakteur des Spiegel, er arbeitete für das Blatt zu einer Zeit, in der Kurt Waldheim, „vermuteter Kriegsverbrecher“, für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten kandidierte und im Juli 1986 unter Protesten inauguriert wurde. Geschichtsnachhilfe: Waldheim war der Auslöser für eine Diskussion in und um Österreich über die Teilhabe oder wie es damals hieß, die Beteiligung des kleinen herzigen Landes an NS-Verbrechen. Das war die österreichische „Wende“: Das Land wandelte sich vom ersten Opfer Hitlers zum Mittäter. Seither ist es nicht mehr die idyllische zurückgebliebene Insel der Seligen, sondern der Hort unverbesserlicher Ignoranten, auf die der aufgeklärte Weltmeister in Verbewältigung herabsehen kann. Auf dieses deutsch-österreichische Spiel will ich diesmal nicht eingehen, nutze aber die Gelegenheit, auf Ruth Beckermanns Film „Waldheims Walzer“ hinzuweisen.

Und schon bin ich bei einer österreichischen Spezialität: Martin Pollack kommt aus einer politischen Familie, aber nicht wie Ruth Beckermann, Robert Schindel, Robert und Eva Menasse (oder ich), deren Eltern in der Emigration oder im Widerstand waren. Er kommt aus einer Nazifamilie und hat das Milieu in seiner schmerzhaft ehrlichen Auseinandersetzung beschrieben, in dem Buch „Der Tote im Bunker“ (inzwischen auch als Taschenbuch erhältlich). Gerhard Zeilinger, der Herausgeber des Pollack-Porträts in der „Rampe“, hat die Absetzbewegungen, die Erkenntnisse und Ecken dieser Biographie ausführlich nachgezeichnet.

Und schon bin ich bei einer österreichischen Spezialität: Martin Pollack kommt aus einer politischen Familie, aber nicht wie Ruth Beckermann, Robert Schindel, Robert und Eva Menasse (oder ich), deren Eltern in der Emigration oder im Widerstand waren. Er kommt aus einer Nazifamilie und hat das Milieu in seiner schmerzhaft ehrlichen Auseinandersetzung beschrieben, in dem Buch „Der Tote im Bunker“ (inzwischen auch als Taschenbuch erhältlich). Gerhard Zeilinger, der Herausgeber des Pollack-Porträts in der „Rampe“, hat die Absetzbewegungen, die Erkenntnisse und Ecken dieser Biographie ausführlich nachgezeichnet.

Pollack wurde 1944 in Bad Hall geboren, war ein „gefügiges Kind“ und geriet mit zehn Jahren eher durch Zufall in ein liberales Internat, wo er, wie es heißt „dem Milieu entzogen“ wurde. Dass er Slawistik studiert statt Germanistik war schon ein Kontrapunkt zum Wunsch der Nazi-Oma, er promoviert über eine polnische Autorin, lernt jiddisch, und setzt seinen Arbeitsschwerpunkt dort, wo sein Vater (wie er erst später erfuhr) Kriegsverbrechen begangen hat. Ich hatte bis zur Veröffentlichung seines Vater-Buchs nicht gewusst, mir gar nicht vorstellen können, dass er aus einem Nazi-Milieu kam. Er gehörte zu einem anderen Milieu: Das Handwerk hatte er zuerst beim Wiener Tagebuch gelernt, jener linken, unabhängigen Zeitschrift von Eurokommunisten, für die „1968“ weniger Studentenbewegung als Einmarsch sogenannt befreundeter Truppen in Prag war. (Siehe auch den CulturMag-Artikel von Carl-Wilhelm Macke hier.) Richard Swartz nennt es in seinem Beitrag die „geriatrische Abteilung für die ideologische Pflege des Eurokommunismus“, aber auch „das intelligenteste und wichtigste Forum der Post-Prag-Ära“. Die Geschichte, wie er, Sohn eines Nazis, in diesem Kreis aufgenommen wurde, ist eine berührende Verbeugung vor diesen vergessenen Eurokommunisten.

Pollack wurde zum Fachmann für Osteuropa, publizierte in verschiedenen Zeitschriften, arbeitete für Fernsehen und Film, bekam Preise, und bekam zu sozialistischen Zeiten Einreiseverbot nach Polen. Das führte dazu dass er sein erstes Buch „Nach Galizien“ als Reise im Kopf schrieb. Sein Markenzeichen wurde die genau recherchierte Reportage, die er u.a. in „Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann„, im „Kaiser von Amerika“ und in vielen Essays und Artikeln verfeinert hat Der Band enthält eine ausführliche Bibliographie all seiner Texte – und die Liste ist sehr lang!

Pollack wurde zum Fachmann für Osteuropa, publizierte in verschiedenen Zeitschriften, arbeitete für Fernsehen und Film, bekam Preise, und bekam zu sozialistischen Zeiten Einreiseverbot nach Polen. Das führte dazu dass er sein erstes Buch „Nach Galizien“ als Reise im Kopf schrieb. Sein Markenzeichen wurde die genau recherchierte Reportage, die er u.a. in „Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann„, im „Kaiser von Amerika“ und in vielen Essays und Artikeln verfeinert hat Der Band enthält eine ausführliche Bibliographie all seiner Texte – und die Liste ist sehr lang!

Die Wirkung Pollacks als Übersetzer, Vermittler, Förderer von polnischer Literatur und vor allem Literaten lässt sich an den Beiträgen seiner polnischen, ukrainischen, slowakischen Freunde ablesen, sein weit über die Alpenrepublik reichender Ruf an den Komplimenten international bekannter  Schriftsteller. Ich kann die zwanzig Autoren, darunter vier Autorinnen, nicht alle aufzählen, das Heft hat 240 Seiten im Großformat. Wer daran denkt, in welch prekärer Lage sich der österreichische Kulturbetrieb derzeit befindet, kann sich an das Stifter-Haus in Linz wenden und „Die Rampe“ bestellen.

Schriftsteller. Ich kann die zwanzig Autoren, darunter vier Autorinnen, nicht alle aufzählen, das Heft hat 240 Seiten im Großformat. Wer daran denkt, in welch prekärer Lage sich der österreichische Kulturbetrieb derzeit befindet, kann sich an das Stifter-Haus in Linz wenden und „Die Rampe“ bestellen.

Hazel Rosenstrauch