Film, Verbrechen und ungleiche Mittel (4)

Heute: Anthony Manns „Devil´s Doorway“. Von Max Annas

Ein Film über einen Kriegsheimkehrer war 1950 nichts Besonderes. Das hatte man gesehen in den Jahren zuvor, noch und noch. Doch der hier nach Hause kommt von den Schlachtfeldern ist kein gebrochener Mann wie die vielen, die in den Noirs der Nachkriegszeit portraitiert werden. Er ist stolz darauf, sich ein paar Streifen an der Uniform verdient zu haben – und er ist überzeugt davon, dass sie sein Leben nach dem Ende des Krieges verändern werden. Es ist nicht der Zweite Weltkrieg, aus dem er heimkommt, sondern der Amerikanische Bürgerkrieg. So erreicht Lance Poole (Robert Taylor) also zu Pferd und in seiner Uniform das Kaff Medicine Bow in Wyoming, stark und stolz, voller Zuversicht. Doch diese Haltung wird schnell gebrochen. Im Bild noch früher als auf der Dialogebene. Poole betritt den Saloon, dessen düstere Enge ungesehen ist im klassischen Western. Noch zusätzlich wird der Bildausschnitt durch eine Figur reduziert, zerdrückt beinah, einer Figur, die im Weg steht, am Rand, den Fokus der Betrachtenden irritiert. Es ist Coolan (Louis Calhern), der Rechtsanwalt, der im Bildvordergrund an der Theke lehnt, von dem wir bald lernen werden, dass er wegen „lung fever“ nach Medicine Bow gekommen ist.

Die Eisenbahn wird alles verändern

Coolan wird bald auch reden, nach zweieinhalb Minuten nämlich. Poole ist längst im Saloon angekommen, hat Bob, den Wirt begrüßt und Zeke (Edgar Buchanan), der so aussieht, als lebte er im Saloon. Wir haben erfahren, dass er 1800 Meilen geritten ist, um heim zu kommen, und dass er bis zum Sergeant Major befördert worden ist. Der Mann mit dem Lungenfieber äußert sich jetzt zum ersten Mal. „When I was in the army…,“ sagt er. Dabei dreht er sich zur Theke. Wir sehen seinen leicht gezwirbelten Schnauzbart und den breitkrempigen Hut. „The regular army. We were a little particular who wore those stripes.“ Bob, Zeke und Lance Poole ignorieren den Mann, der anders als sie einen Anzug trägt. Sie reden über die Eisenbahn, die alles verändern wird und über Lance Pooles Vater, den zu sehen sich der Heimkehrende freut. Als er den Saloon verlassen hat, meldet sich der im Anzug wieder. „Did you notice how sour the air got?“ fragt er Bob und Zeke. Dabei riecht er an etwas, das aussieht wie ein Likör. Dann fährt er fort: „You can always smell them.“

Der Film ist nun drei Minuten und 45 Sekunden alt, inklusive des Vorspanns, der nach einer Minute und zehn Sekunden endet. Drei sehr bemerkenswerte Dinge sind geschehen in dieser kurzen Zeit. Die Körperhaltung von Lance Poole hat sich im Saloon verändert. Sein Optimismus ist nicht gebrochen, aber beschädigt. Dabei hat er die letzte Bemerkung des Anwalts, jene, die sich auf seinen Geruch bezieht, gar nicht gehört. Wenige Bilder später wird er seinem Vater begegnen, der mit zwei anderen Männern nach Medicine Bow geritten kommt. Die Männer tragen alle langes Haar. Erst später im Film wird Lance Poole das Wort „Shoshone“ in den Mund nehmen, um eine kulturelle Praxis zu erklären. Er nimmt seinen, nun angeschlagenen, Optimismus mit in den Film, weil er an der Seite der siegreichen Armee für die richtige Sache gekämpft hat. Mit dieser Geschichte im Rücken kann nicht schiefgehen, was er erreichen will. Im jenem Tal, das Sweet Meadows genannt wird, eine blühende Farm zu unterhalten. Der senegalesische Filmemacher und Schriftsteller Ousmane Sembene hat beinah 40 Jahre später diesen unbegründeten Optimismus in „Camp de Thiaroye“ radikal thematisiert. Ein Regiment von „Tirailleurs“, westafrikanischen Soldaten, die wie Lance Poole auf der richtigen Seite für die richtige Sache gekämpft haben, nämlich in der französischen Armee gegen die Nazis, sind in einem Camp außerhalb Dakars interniert, um auf ihren Lohn zu warten und dann in ihre Heimatregionen entlassen zu werden, die verteilt sind über ganz Westafrika. Sie werden als reiche Männer zu ihren Familien zurückkehren. Als der Lohn nicht kommt, werden sie unruhig. Die Stimmung verändert sich. Dann – sie sind immer noch eingesperrt – rebellieren sie gegen und werden alle von der französischen Armee ermordet. Wir wissen um diese Episode, Lance Poole nicht.

Es ist Zeke, der später eine unglückliche und dann eine tote Figur sein wird, der über die Eisenbahn redet: „That railroad is gonna make a lot of changes, Lance. I can remember when your dad and I trapped Wind River country. A man could walk a week and never see a living human. Just them mountains, big…“ Das ist die einzige Erwähnung, die die Eisenbahn erfährt im ganzen Film. Wir sehen sie nicht, und kein einziges Mal wird der Zusammenhang hergestellt zwischen dem Land, um das es geht und dem Wert den es hat – und bekommen wird, wenn sie einst in Medicine Bow sein wird, das als antizipierter Eisenbahnposten entstanden war. Aber die Tür ist geöffnet. Und die Motive des Lungenkranken können nicht gehört werden ohne die Eisenbahn zugleich zu denken.

Schließlich ist es der letzte Satz, den Coolan in der Eingangsszene spricht. „You can always smell them.“ Er bezieht sich nicht auf den Geruch eines Mannes, der 1800 Meilen geritten ist, ohne unterdessen einen Nachmittag im Wannenbad verbracht zu haben. Coolan sieht einen Mann in Uniform und denkt „Indian“. Die Logik der Figur und der Szene, in die sie eingestellt ist, erinnert mich an Veit Harlans Film „Jud Süß“, der ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Propaganda der Nazis gewesen ist, die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung zu begleiten und zu begründen. Dort ist es der Joseph Süß Oppenheimer, der mit der Kutsche nach Stuttgart einrollt. In die erste Konversation, die er führt, mit Kristina Söderbaum als Katharina Sturm, bricht jemand ein, dem es die Sprache verschlägt, weil Sturm mit diesem Mann redet. „Das ist doch ein Jude!“ ruft er, als er den Mann Oppenheimer sieht, der aussieht wie ein Mann im zeitgenössischen Anzug. Malte Jaeger spielt hier die Rolle, die das Andere, den Anderen, sucht und findet. Bei Harlan ist diese Szene des othering die Einleitung jener Handlung, an dessen Ende die Vernichtung des Oppenheimer und die Aneignung dessen Besitzes steht. In „Devil´s Doorway“ läuft alles nach dem gleichen Plan ab. Am Ende ist der „Indian“ vernichtet. Sein Besitz wird Weiß werden.

Weg mit dem Indianer

Freilich gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Filmen. Während Harlan die Vernichtung rechtfertigt, steht Anthony Manns Film auf der Seite des zu Vernichtenden. Coolan ist von der ersten Szene an der böseste aller Sadisten, die man je in seinen Filmen gesehen hat. Dabei bleibt die Agenda des Anwalts, und mit ihr die ganze Figur, partiell im Nebel. Vielleicht, weil man diesen Film in dieser Zeit sonst gar nicht erst hätte herstellen können.

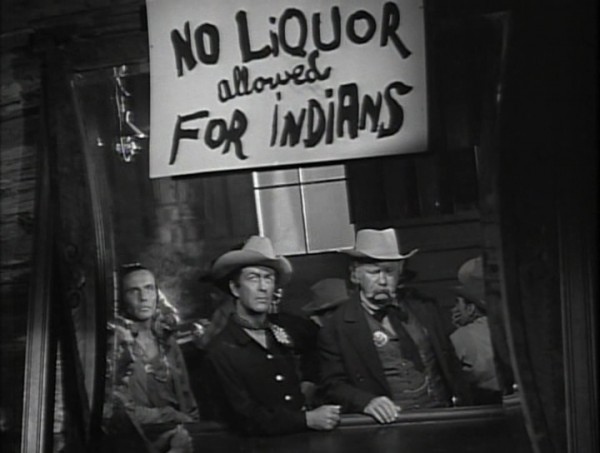

Einige Elemente von „Devil´s Doorway“ kommen aus dem 101 der kleinen Westernbastelanlage. Man comes into town gehört dazu, die Weißen wollen das Land und kriegen es, solche Sachen. Andere Elemente sind eigen, frisch, brechen mit dem Genre, brechen es gar auf. Dazu gehört zum Beispiel John Altons am Noir geschulte Kamera. Die wachsenden Schatten und schlanker werdenden Lichtkorridore, für die seine Arbeit so berühmt ist, waren neu für den Western. Alton bevorzugte enge und engste Räume, um seine scharfen Konturen zu schaffen. Vergessen Sie also alles, was Sie über Saloons und Saloonkeilereien zu wissen glaubten. Lance Poole betritt den Saloon in Medicine Bow ein zweites Mal nach seiner Rückkehr von den Schlachtfeldern. Diese Szene wird zum Wendepunkt des Films. Er wird drei Mal gedemütigt in dieser Szene. Zuerst wird ihm ein Drink verwehrt, mit dem Verweis auf ein neues Gesetz. „No Liquor allowed for Indians“ steht auf einem Schild über dem Spiegel hinter jener Bar, an der er Tage zuvor noch bedient worden war. Dann wird er rassistisch beleidigt von einem Kumpanen Coolans. Und schließlich wird ihm vom gleichen Individuum noch der Hut vom Kopf geschossen. Die folgende Prügelei ist essentiell, für den Film, und auch für die Beteiligten. Sie gehen in den Nahkampf und versuchen, einander wehzutun. Sie ringen miteinander, schlagen aufeinander ein, einmal wirft Poole dem anderen Sägemehl, das am Boden liegt, in die Augen. Man spürt beim Zusehen jeden Schlag und jeden Treffer. Die Szene ist eine kühne Antithese zu den Saloonprügeleien, in denen Leute unter zerschlagenen Tischen und Stühlen begraben werden, um am Ende doch wieder aufzustehen, um mit dem Duke gemeinsam noch einen Whisky zu heben. Die Zwischenschnitte auf Gaffende könnten auch Manns älterem Film „Desperate“ (1946) stammen, wo eine ähnlich geführte Prügelei im Basement eines Hauses stattfindet – ein waschechter Noir der Film, allerdings stammt die Kameraarbeit dort von George E. Diskant.

Verengte Räume

Die Idee der verengten Räume hatten Mann und Alton ein Jahr früher schon auf die Spitze getrieben. „Reign of Terror“, auch bekannt unter dem Alternativtitel „The Black Book“ zeigt die letzten Tage der Französischen Revolution im Jahr 1794. Robespierre lässt nach seinem Buch fahnden, in dem die Namen der Feinde notiert sind, dem Tod durch scharfen Stahl geweiht, das er tatsächlich aber selbst versteckt hält. Teile und herrsche. Entscheidende Konversationen werden in knappsten Räumen geführt, Keller und dunkle Gänge sind das Rückgrat aller Architektur der französischen Hauptstadt. Dabei wirkt der Historienfilm in manchen Sequenzen dann doch wie ein Western, wenn die Protagonisten, die ganz Frankreich vor der Diktatur retten müssen, im Halbdunkel von den Garden St. Justs zu Pferde aus Paris hinaus gejagt werden. Tatsächlich ist „Reign of Terror“ ein Historienfilm, der ein Western ist, der ein Noir ist, so wie „Devil´s Doorway“ ein Western ist, der ein Noir ist. Und Maximilien Robespierre ist in seiner Teufelhaftigkeit sehr nah an Coolan dran, dem Anwalt, unterliegt ihm aber zuletzt nach Punkten.

Robert Taylors Beteiligung an dem Stück ist vielleicht ein Trick. Taylor, der weder für seine Schauspielkunst noch für seine intelligenten politischen Analysen bekannt war, hilft „Devil´s Doorway“ möglicherweise, überhaupt in die Existenz zu gelangen – wir sind in der Hochzeit der Kommunistenjagd. Man nehme einen bekannten Rechten, um den ersten Film zu produzieren, der – ganz in weißer Hand die Produktion natürlich – den Native Americans ein Gesicht gibt. Gemeinhin wird das dem weitaus zahmeren „Broken Arrow“ von Delmer Daves zugeschrieben, der allerdings einige Monate später gestartet wurde. Diese Geschichtsschreibung wurde begünstigt durch die Tatsache, dass MGM „Devil´s Doorway“ nach wenigen Wochen zurückzog und der 20th Century Fox so das Feld überließ.

Kein Kuss

Der Film endet, wie er enden muss, oder jedenfalls beinah. Es geht um die Vernichtung der Männer, die sich gegen die Vertreibung von der Farm wehren. Der Mob hat sich schon in Stellung gebracht und die Farm mit Schüssen und Dynamit eingedeckt. Aber warum illegal erledigen, was man auch legal haben kann? Die gutmeinende, aber naive junge Anwältin Orrie Masters (Paula Raymond), die Poole engagiert, um die juristische Erfahrung Coolans zu kontern, begeht mehrere Fehler zugleich, als deren Konsequenz schließlich die Armee anrückt. Sie kann vom Gesetz gedeckt die Morde begehen, die der Mob nicht auf sich nehmen durfte.

Die letzte Szene ist die schwächste des Films. Poole, tödlich getroffen, zieht noch einmal die Uniform über und stirbt dann sekundengenau vor dem Abspann. Jeder andere Ausgang wäre auch schmerzhaft gewesen, denn das Gesetz hatte für den nativen Widerstand nur eine Antwort ins Buch geschrieben. Den Galgen. So beweint die junge Anwältin als eine der wenigen Überlebenden des Stücks Lance Poole, den sie nicht küssen durfte – der first interracial kiss war später einer TV-Serie vorbehalten – und ihre eigene Naivität.

In jenem Moment, als Orrie Masters Lance Poole nicht küssen darf, das Militär steht schon bereit, sagt jener einen starken Satz: „Don’t cry, Orrie,“ sagt er. „A hundred years from now it might have worked.“ Der Satz steckt voller Klarheit, obwohl er von Robert Taylor gesprochen wurde. A hundred years from now… Das ist noch fünfzehn Jahre nach der Produktion von „Devil´s Doorway“. Robert Taylor also, der vor dem HUAC forderte, dass „to Russia“ geschickt werden sollte, wer nicht mit seinen politischen Zielen übereinstimmte, deklamiert in einem Film ganz unschuldig, dass die US-Gesellschaft 1950 immer noch ein Hort der Ungerechtigkeit ist. So viel zum Zusammenhang von Zensur und Subversion.

Max Annas

Devil´s Doorway; Regie: Anthony Mann; Drehbuch: Guy Trosper; USA 1950; Kamera: John Alton; Musik: Daniele Amfitheatrof; DarstellerInnen: Robert Taylor, Louis Calhern, Paula Raymond, Edgar Buchanan.

P.S.: Der deutsche Verleihtitel „Fluch des Blutes“ gibt die Schuld dem Vernichteten zurück. Nicht die neu geschaffene Weiße Mehrheitsgesellschaft trägt die Verantwortung an Mord und Aneignung, sondern der Fluch, der auf dem und im Blut des „Indian“ liegt.

Bisher erschienen:

(1) Pietro Germi: „La città si difende“

(2) Carlos Saura: „Deprisa, deprisa“

(3) Yilmaz Güney: „Aci“