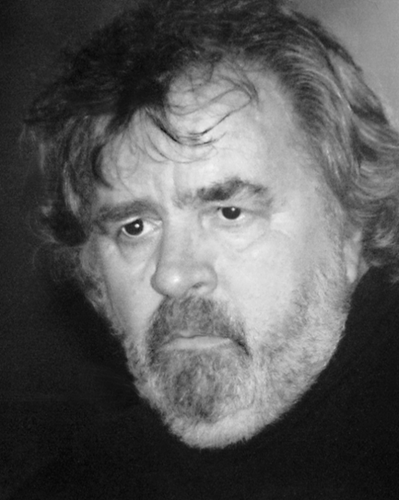

Bill Moody – ein Nachruf

Bill Moody – ein Nachruf

Am 14. Januar 2018 ist Bill Moody gestorben. Ein Freund von ihm berichtet auf Facebook, er sei bei einem Gig nicht aufgetaucht, seine Co-Musiker seien zu ihm nach Hause und hätten ihn dort tot vorgefunden. Ich male mir aus, dass er eingeschlafen in seinem Sessel saß und noch irgendwas von Bill Evans lief, auf der Anlage. Das würde zu ihm passen. Zum Profi-Drummer Bill Moody, dass nur der Tod ihn an einem Auftritt hindern konnte, zum Menschen Bill Moody, dass er auch noch das Sterben relaxed hinbekommen hat und dazu auch noch den richtigen Soundtrack gewählt hatte. Vielleicht wishful thinking, vielleicht aber auch nicht.

Die richtige Musik

Auf die „richtige Musik“ legte er großen Wert, grundsätzlich, immer und überall. Er litt unter Muzak, bei Smooth Jazz konnte er fuchtig werden, weswegen er in seinem Roman „Bird lives!“ Smooth Jazzer  reihenweise umbringen ließ, der Killer als pragmatisch-konsequenter Musikkritiker, das hatte was. Überhaupt hatten alle seine Romane um den Pianisten Evan Horne, der nach einer Handverletzung erst wieder Klavierspielen lernen musste und immer in seltsame Mordfälle rutschte, die Eigenart, dass man, während man sie redigierte (nicht, dass es bei den großartigen Übersetzungen von Anke Caroline Burger, die seine Prosa auch auf Deutsch zum swingen und grooven brachte, viel zu redigieren gegeben hätte), immer ein schlechtes Gewissen bekam, wenn man „schlechte“ Musik hörte. Ein Unbehagen, das übrigens bei mir noch bis heute nachhallt. Und man konnte sich wunderbar fetzen mit ihm.

reihenweise umbringen ließ, der Killer als pragmatisch-konsequenter Musikkritiker, das hatte was. Überhaupt hatten alle seine Romane um den Pianisten Evan Horne, der nach einer Handverletzung erst wieder Klavierspielen lernen musste und immer in seltsame Mordfälle rutschte, die Eigenart, dass man, während man sie redigierte (nicht, dass es bei den großartigen Übersetzungen von Anke Caroline Burger, die seine Prosa auch auf Deutsch zum swingen und grooven brachte, viel zu redigieren gegeben hätte), immer ein schlechtes Gewissen bekam, wenn man „schlechte“ Musik hörte. Ein Unbehagen, das übrigens bei mir noch bis heute nachhallt. Und man konnte sich wunderbar fetzen mit ihm.

On the road

Wir haben in den frühen 2000er Jahren lange Touren zusammen gemacht. Mit Bill und manchmal mit Teresa, seiner viel zu früh gestorbenen, wunderbaren Lebensgefährtin, das reine Vergnügen, weil er unerschütterbar war. Zug überfüllt, Flieger zu spät, Unterkunft schäbig, Veranstalter gaga bis fies – nichts konnte ihn aus der Fassung bringen. Sein langes Leben on the road hatte ihn schussfest gemacht. Jedes Ärgernis höchstens Anlass für ein paar Anekdoten: Mit Gustav Brom längs und quer durch die Sowjetunion, mit Lou Rawls auf den Philippinen Straßenräubern in die Hände gefallen, mit Maynard Ferguson, der mit den very high notes auf der Trompete, nächtens die Altstadt von Prag wachgeblasen … unerschöpflich. Nur einmal zuckte er: Als man ihm bei „Mord am Hellweg“ in einem Bierzelt eine Feuerwehrkapelle (oder so) in die Hand drückte, mit der er „Ice Cream, you scream“ spielen sollte, ohne dass der Veranstalter ein Gran Schuldbewusstsein oder gar ein Gefühl für extreme Peinlichkeit hatte. Aber auch da: Bill, der Profi, vertrippelte das Tempo, die Jungs von der Kapelle hechelten und kollabierten mit blauen Gesichtern, der Titel war in 1´30´´ durch, aber Bill meinte, damit hätte ich ihn lebenslang in der Hand: Bill Moody spielt „Ice Cream“, wenn das seine Musiker-Kumpels rauskriegten. Hinterher haben wir uns, glaube ich, still betrunken. (Überhaupt: Veranstalter – einen Gig bei einer renommierten Stuttgarter Buchhandlung haben wir dann doch abgesagt: Die Inhaberin hatte die grandiose Idee, einfach ein Schlagzeug in den Laden zu stellen, auf dem Bill dem Publikum „was vortrommeln“ sollte. Und das einem Schlagzeuger, dessen Credo war: „A good drummer never soloes“).

Jam Sessions

Obwohl er absolut keine Star-Allüren hatte. Er spielte auf Augenhöhe (natürlich ohne Proben) jeden Tag der Touren mit einer anderen Formation, mit guten, mit mittelmäßigen, mit lediglich gutwilligen Bands, ohne sie je den Klassenunterschied spüren zu lassen. Aber richtig blühte er auf, wenn er Topleute hatte: Das Frankfurt Jazz Trio oder eine Band um den feinen Gitarristen Ingo Marmulla. Das konnte Stunden und Stunden gehen, während Bill wie ein Berserker zwischen seinem Drumset und dem Lesepult hin- und herflitzte, um aus seinen Romanen vorzulesen. Richtig rührend war eine Veranstaltung in der Münchner „Unterfahrt“, mit der Harald Rüschenbaum Big Band, als plötzlich eine Menge alter Kollegen, teilweise weit angereist, auftauchten, um mit ihm alte Erinnerungen auszutauschen. Leute, mit denen er bei Hans Koller (da gibt es auch eine sehr schöne MPS-Platte) gespielt hatte oder in seiner Zeit am Deutschen Schauspielhaus Hamburg unter Egon Monk. Bill Moody hat auch in unserem Kulturraum tiefe Spuren hinterlassen.

Obwohl er absolut keine Star-Allüren hatte. Er spielte auf Augenhöhe (natürlich ohne Proben) jeden Tag der Touren mit einer anderen Formation, mit guten, mit mittelmäßigen, mit lediglich gutwilligen Bands, ohne sie je den Klassenunterschied spüren zu lassen. Aber richtig blühte er auf, wenn er Topleute hatte: Das Frankfurt Jazz Trio oder eine Band um den feinen Gitarristen Ingo Marmulla. Das konnte Stunden und Stunden gehen, während Bill wie ein Berserker zwischen seinem Drumset und dem Lesepult hin- und herflitzte, um aus seinen Romanen vorzulesen. Richtig rührend war eine Veranstaltung in der Münchner „Unterfahrt“, mit der Harald Rüschenbaum Big Band, als plötzlich eine Menge alter Kollegen, teilweise weit angereist, auftauchten, um mit ihm alte Erinnerungen auszutauschen. Leute, mit denen er bei Hans Koller (da gibt es auch eine sehr schöne MPS-Platte) gespielt hatte oder in seiner Zeit am Deutschen Schauspielhaus Hamburg unter Egon Monk. Bill Moody hat auch in unserem Kulturraum tiefe Spuren hinterlassen.

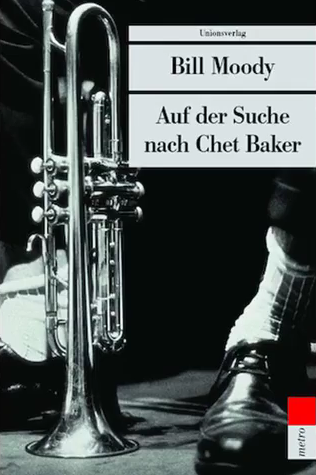

Um die Anekdoten nicht ausufern zu lassen – nur noch eine letzte, signifikante: Auf irgendeiner dämlichen Party, ich erinnere mich nicht mehr genau, wo (LitCologne, vielleicht), wollte Bill Moody ein paar kollegiale Worte mit Nick Hornby wechseln, was der entrüstet zurückwies: Er rede nicht mit „unbedeutenden Menschen“. Bill hatte gerade eine Hymne in der New York Times über sein Chet-Baker-Buch: „Auf der Suche nach Chet Baker“.

Jazz´n Crime

Aber so ist das mit den subkutanen, aber unendlich öden Hierarchien zwischen den Künsten, die sich zudem gerne in ihr jeweiliges Biotop einkapseln: Als Musiker war Bill Moody ein ganz große Nummer, er hat mit sehr vielen Leuten gespielt, die in der Jazzwelt big shots sind, neben den oben erwähnten Jimmy Rushing, Earl Hines, Jon Hendricks & Annie Ross, Junior Mance und und und …, er war lange Jazz-DJ bei verschiedenen Sendern, hat gelehrt (Musik und Schreiben), hat in Las Vegas mit allen möglichen Showgrößen gearbeitet, hat über Jazz Erstklassiges und Autoritatives publiziert, lange Zeit für CrimeMag (und auch als CrimeMag noch nicht so hieß) Kolumnen geschrieben, ein blöderweise immer noch nicht übersetztes Buch über exilierte Jazz Musiker in Europa verfaßt: „Jazz Exiles“ und nach wie vor Platten gemacht.

Als Schriftsteller hingegen musste er sich durchbeißen. Zunächst wenigstens, bis immer klarer wurde, wie großartig sein Projekt war, die beiden Formen Jazz und Kriminalroman, deren innere Verwandtschaft schon immer evident war und ist, zusammenzudenken. Und zwar wirklich synästhetisch. Natürlich gab es schon immer Kriminalromane mit Jazz drin, also mit Jazz oder Jazzmusikern als Thema – Marcel Montecinos „Kalt wie Gold“ etwa (oder Boris Vian oder Julio Cortázar oder, oder …) oder Kriminalromane mit jazzhörenden Helden (wie Charlie Resnick von Bill Moodys Freund und Kollegen John Harvey – nicht zufällig auch ein CrimeMag-Kolumnist -, der allerdings seinen Jazz in Lyrik umsetzt) oder jazzaffine Kriminalschriftsteller wie Andrew Cartmel (coming up soon in der TW Edition bei Suhrkamp), aber den Jazz mit kriminalliterarischer Prosa zu synchronisieren, das war Bill Moodys große Leistung.

Als Schriftsteller hingegen musste er sich durchbeißen. Zunächst wenigstens, bis immer klarer wurde, wie großartig sein Projekt war, die beiden Formen Jazz und Kriminalroman, deren innere Verwandtschaft schon immer evident war und ist, zusammenzudenken. Und zwar wirklich synästhetisch. Natürlich gab es schon immer Kriminalromane mit Jazz drin, also mit Jazz oder Jazzmusikern als Thema – Marcel Montecinos „Kalt wie Gold“ etwa (oder Boris Vian oder Julio Cortázar oder, oder …) oder Kriminalromane mit jazzhörenden Helden (wie Charlie Resnick von Bill Moodys Freund und Kollegen John Harvey – nicht zufällig auch ein CrimeMag-Kolumnist -, der allerdings seinen Jazz in Lyrik umsetzt) oder jazzaffine Kriminalschriftsteller wie Andrew Cartmel (coming up soon in der TW Edition bei Suhrkamp), aber den Jazz mit kriminalliterarischer Prosa zu synchronisieren, das war Bill Moodys große Leistung.

Und spätestens mit dem Chet-Baker-Buch, der auch ein substantieller, zeitzeugengestützter (Moody hatte mit Leuten wie Russ Freemann, Herb Geller oder Jack Montrose geredet) Beitrag zu einer Chet-Baker-Biographie war, weil Bill Moody einen guten Draht zu Bakers Freundin Marigold Hill (im Roman „Margo“) hatte, in deren Haus er verschollene Aufnahmen von Baker entdeckte, war er als Romancier in einer breiten Öffentlichkeit etabliert. Mit Folgen: So plagiierte (oder lehnte sich eng sehr an) Richard Rayners „Das dunkle Herz der Wüste“ Moodys „Death of Tenor Man“ (dt: „Moulin Rouge, Las Vegas“), ein Roman, der sich mit der nach wie vor rätselhaft gebliebenen Ermordung von Wardell Gray auseinandersetzte und eine feine Geschichte der ersten und einzigen schwarzen Kasinos in Las Vegas lieferte. Eine literarische Reminiszenz nach dem Motto: Was gut ist, wird gecovert.

Glücklicherweise hat der Polar Verlag jüngst noch eine verschollene Moody-Perle ausgegraben: „Czech Mate“ (dt: „Der Spion, der Jazz spielte“), sein Erstling, der in Prag 1968 spielt, als Moody selbst, für einen US-Boy sowieso eher ungewöhnlich, in der Big Band von Gustav Brom spielte und den Einmarsch der Warschauer Pakt Truppen miterlebte. Zeitgeschichte mit passendem Soundtrack, sozusagen, denn Jazz war im damaligen Ostblock zwar beliebt, aber offiziell nicht sonderlich erwünscht.

See you later …

Und nun ist Bill Moody also nicht mehr da. Keine langen Nächte mehr mit Bier und Zigaretten und Steaks, keine Einigkeit mehr darüber, dass Michael Franks ein gigantisch guter, aber weit unterschätzter Sänger ist, keine Hymnen mehr auf Musik in Moll (daher Bills Vorliebe für Bill Evans), kein Gefetze mehr, ob Chet Baker wirklich die selbe Statur hat wie Miles Davis (ich: nööö. Bill: aber hallo).

In Marcus Münteferings Fragebogen meinte Bill auf die Frage, was nach dem Tod sein wird: „Es wäre schön, wenn es etwas Nettes wäre, aber man weiß es einfach nicht.“

In Marcus Münteferings Fragebogen meinte Bill auf die Frage, was nach dem Tod sein wird: „Es wäre schön, wenn es etwas Nettes wäre, aber man weiß es einfach nicht.“

Aber das weiß man schon: Was bleibt ist das schlechte Gewissen beim Schund hören. Eine Menge gute Musik und gute Literatur. Eine Menge schöner Erinnerungen. Ein guter Freund. Und ein schwarzes Loch.

02/2018 Thomas Wörtche

Thomas Wörtche hat Anfang des Jahrtausends Bill Moody für sein metro-Programm auf den deutschsprachigen Markt geholt.

Bill Moodys Kurzgeschichten „File Under Jazz“ und „Jazz ’n Crime“ bei CulturMag. Über den Trompeter Lee Morgan hier, über Evan Horn, über Jazz & Kriminalliteratur, über What We Talk About When Jazz Goes to the Movies und über What We Talk About When We Talk About Jazz.