Sachbücher, kurz und bündig

Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) war im Revier unterwegs – mit:

Rolf Giessen: Bienenstich und Hakenkreuz. Zeichentrick aus Dachau

Gregor Hauser / Peter L . Stadlbaur: Präriebanditen. Die packende Welt der B-Western

Matthew Horace, mit Ron Harris: Schwarz Blau Blut. Ein Cop über Rassismus und Polizeigewalt in den USA

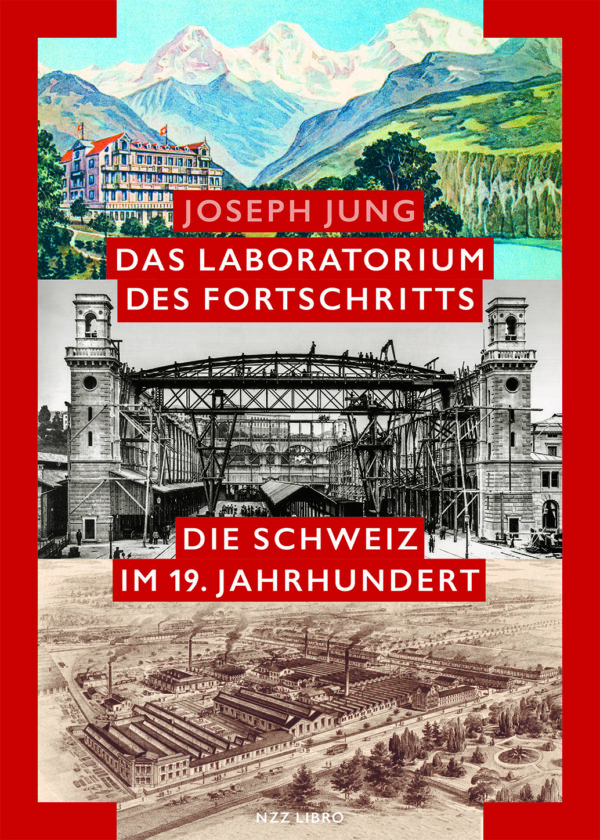

Joseph Jung: Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert

Robert Musil: Der Fall Moosbrugger

Christian Packheiser: Heimaturlaub: Soldaten zwischen Front, Familie und NS-Regime.

Gerhard Paul: Bilder einer Diktatur. Zur Visual History des „Dritten Reiches“

Andreas Schmid: Codename Jonathan. Ein Schweizer Spion im Kalten Krieg

Rüdiger Zill: Der absolute Leser. Hans Blumenberg

Robert Zion: Rhonda Fleming: Queen of the Bs

„Visual History“, in der Tat

(AM) Noch Jahrzehnte später hallte den Überlebenden des Lemberger Judenprogroms von 1941 das Klicken der Fotoapparate in den Ohren. – Dieser Satz aus dem Vorwort steht als Klappentext auf der Innenseite des Schutzumschlags. Dort, wo sonst viele Worte um Aufmerksamkeit heischen, stehen nur dieser dürre Satz. Unten. Darüber ist Leerraum, den wir selber füllen. Selten, dass mich bereits der Klappentext für ein Buch eingenommen hat. Dann fiel mir auf, dass sich Rot als Schmuckfarbe durch das ganze Buch zieht; sie wird aber nur für Fußzeilen, Seitenzahl und Kapitelüberschriften verwendet, was dem mit seinem glattgestrichenen Papier gewichtig in der Hand liegenden Band eine eigentümliche Eleganz gibt. Guter Auftritt also für Gerhard Paul und Bilder einer Diktatur.

Der Wallstein Verlag legt hier ein hochwertiges Buch vor, die Lektüre ist ein sinnliches Unterfangen. „Visual History“, in der Tat. Vor einigen Jahren hat der Autor, bis 2016 Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Europa-Universität Flensburg, ein Standardwerk zur Geschichte der Bilder und Bildpraktiken der Moderne vorgelegt. „Das visuelle Zeitalter – Punkt & Pixel“ versammelte 949 Abbildungen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Werbung und Propaganda, Wissenschaft und Publizistik, Polizeipraxis und Kriegsführung. Jetzt hat der Autor seine Instrumente noch einmal verfeinert und er konzentriert sich auf 42 Schlüsselbilder Zur Visual History des »Dritten Reiches«, so der Untertitel. Teils sind sie ein Ausflug in das persönliche Bildgedächtnis des Autors, teils revidiert er darin Legenden, denen er selbst aufgesessen ist. Offizielle Aufnahmen des Nazis-Regimes stellt er neben weniger bekannte, entschlüsselt Produktions- und Rezeptionsbedingungen und die Zonen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, zeigt ikonografische und mediale Regeln auf, setzt immer auch den Bezug zur außerbildlichen Realität und zur Nachwirkung bis in die heutige Zeit.

Die Bilder, die wir von historischen Ereignissen in unserem Kopf tragen, sind eine Melange von medialen Repräsentationen, die eine Zeit von sich selbst gemacht hat, und den Deutungen der Nachgeborenen. Jedes Bild enthält eine abwesende und eine anwesende Erzählung, eröffnet Gerhard Paul sein Buch. Das gilt zum Beispiel für die im Oktober 1941 vom Reichspropagandaministerium in 30 Millionen deutschen Haushalten verteilte vierseitige Flugschrift „Wenn Du dieses Zeichen siehst … Jude“ oder für den Zusammenhang zwischen den Visualisierungssystemen bei den Olympischen Spielen von 1936 und dem Kennzeichnungssystem in den Konzentrationslagern – mit KZ-Winkeln und dem Judenstern.

Gerhard Paul: Bilder einer Diktatur. Zur Visual History des »Dritten Reiches«. Reihe: Visual History. Bilder und Bildpraxen in der Geschichte; Bd. 6. Wallstein Verlag, Göttingen 2020 (2. Auflage). 528 S., 219 zum Teil farbige Abbildungen, 38 Euro.

Stranger than fiction

(AM) Gelobt sei der Digitaldruck. Noch vor wenigen Jahren wäre ein Hardcover mit 56 Farbfotos, in bester Bildqualität gedruckt, zu solch einem Preis nicht darstellbar gewesen. (Gestaltung und Satz: Gaby Michel, Hamburg.) Okay, gedruckt und gebunden wurde in Litauen, trotzdem ist dieses muntere Buch ein ordentlicher Coup und seines Protagonisten würdig. Der heißt Melchior Roth, ist Jahrgang 1950, und war Ein Schweizer Spion im Kalten Krieg, wie der Untertitel sagt. Der Journalist Andreas Schmid hat dieser Lebensgeschichte hinterher recherchiert, hat 27 Stationen dieses abenteuerlichen Lebens aufgezeichnet und seinem Buch den Titel Codename Jonathan gegeben. Er lernte Roth 2003 bei Recherchen für eine Zeitungsstory über Rüstungsgeschäfte von Schweizer Händlern mit dem angolanischen Militär kennen. Der Mann erwies sich als zuverlässige Quelle. Seine bruchstückhaften Schilderungen klangen zwar häufig abenteuerlich, die zentralen Angaben jedoch stellten sich immer als faktentreu heraus.

16 000 Fotos von seinen Reisen und verrückten Episoden hat er nach eigenen Angaben einmal gehabt, fünf Jahre lang stellte er einen Teil davon samt seiner gewaltigen Sammlung von Militär- und Polizeiutensilien in einer Fabrikhalle in Rohrbach aus, ehe Mietrückstände die Schließung brachten und vieles verschwand. Roth ist ein Sonderling mit Leidenschaft für alles, was mit Militär und Polizei zu tun hat, tritt immer uniformiert auf, trägt gerne ein blaues UNO-Béret. Fotos zeigen ihn in Schweizer Uniform auf dem Roten Platz, im Tarnanzug in Afrika oder auf Kuba, als sowjetischen Polizeimajor neben russischen Polizisten und auf dem Innentitel in insgesamt 24 Ausweisfotos in ebenso vielen unterschiedlichen Uniformen. Er nennt sich „unabhängiger Militärberater“.

Bis zum Mauerfall reiste er über 20 Mal in die DDR, kann hier unter anderem von der Zollverwaltung Görlitz einen „Beschlage-Einziehungs-Entscheid“ für „Trinkgläser mit Jagdmotiv“, Sekt „Opernhaus“ und das Buch „Militärische Abzeichen der DDR“ vorweisen. Er war in Nordkorea, Vietnam, Russland, Chile und Brasilien (wo er mit Osama bin Laden in einem Kurs saß), in Sri Lanka, Rumänien, Zaire, Togo, Bukina Faso, Angola, Kenia und Südafrika, Ex-Jugoslawien und Kirgistan, kann das mit allerlei Visas und Dokumenten belegen. Im Zweiten Golfkrieg war der gelernte Büchsenmacher sowohl für die USA als auch für die Schweiz unterwegs, im Vietnamkrieg reparierte er für die Amerikaner Gewehre. Manchmal betraute er sich selbst mit heiklen Aufgaben. Unglaublich, aber wahr sind jene Geschichten, in denen er als falscher Offizier in exotischen Uniformen die Schweizer Armee düpierte.

Welch eine wilde Geschichte. Als Film würde man sie nicht glauben.

- Andreas Schmid: Codename Jonathan. Ein Schweizer Spion im Kalten Krieg. NZZ Libro, Basel 2020. Hardcover, 54 Abbildungen, 168 Seiten, 34 Euro.

Wenn die Menschheit träumen könnte

(AM) „Das war deutlich Irrsinn, und ebenso deutlich bloß ein verzerrter Zusammenhang unsrer eigener Elemente des Seins. Zerstückt und durchdunkelt war es; aber Ulrich fiel irgendwie ein: wenn die Menschheit als Ganzes träumen könnte, müßte Moosbrugger entstehn.“ So steht es, ungeheuerlich, bei Robert Musil in seinem in drei Installationen zwischen 1930, 1933 und 1943 erschienenen Jahrhundertroman „Der Mann ohne Eigenschaften“. Die handelnden Figuren – Ulrich, Agathe, Clarisse – folgen dem Prozess und sehen in Moosbrugger einen Unverstandenen, dem man helfen müsse, ja einen Bruder. Der Versuch, ihn zu verstehen, ist der Versuch, die Moderne zu verstehen. Der Zimmermann Christian Moosbrugger ist ein Lustmörder, der nach der Ermordung – es war eher ein Abschlachten – der „Gelegenheitsprostituierten“ Josefine Peer verhaftet und zum Tode verurteilt wird. Fall und Figur sind dem realen Täter Klaus Voigt von 1910 nachempfunden.

Der Fall Mossbrugger erscheint als erster Band einer neuen Reihe im Steidl Verlag, Nocturnes genannt, herausgegeben wird sie von Andreas Nohl. Musil-Biograf Karl Corino steuert ein Nachwort bei, zwei Glossen von Karl Kraus aus seiner „Fackel“ zum Voigt-Prozess erhellen zusätzlich. Musil versucht nicht nur ein Psychogramm Moosbruggers. Was ist mit den paradoxen Widersprüchen hinter dem Faszinosum des Bösen? Peter Münder hat für CrimeMag 2014 in einem zweiteiligen Essay versucht, die eigenartige Faszination dieses Lustmörders auf sein Publikum zu ergründen. Zitat: „Dass Musil in seinem Baukasten virtueller Möglichkeits-Alternativen mit einer geradezu fatalistischen Indifferenz diverse Kollateralschäden in Kauf zu nehmen scheint, ist sicher irritierend. Für ihn sind Opfer und Täter jedoch Bestandteile eines diffusen, undurchsichtigen Konglomerats, in dem, so Musil, der Staat „schließlich Moosbrugger umbringen wird … Es mag ein rohes Verhalten sein, sich damit abzufinden, aber auch die schnellen Verkehrsmittel fordern mehr Opfer als die Tiger Indiens und offenbar befähigt uns die rücksichtslose, gewissenlose und fahrlässige Gesinnung, in der wir das ertragen, auf der anderen Seite zu den Erfolgen, die uns nicht abzusprechen sind.“

- Robert Musil: Der Fall Moosbrugger. Steidl Nocturnes, herausgegeben von Andreas Nohl. Mit einem Nachwort von Karl Corino und zwei „Fackel“-Stücken von Karl Kraus. Steidl Verlag, Göttingen 2020. 122 Seiten, 18 Euro.

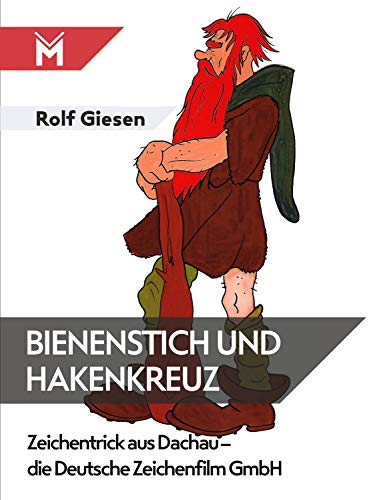

Seltsame Linien

(AM) Auch auf dem Gebiet des Trickfilms wollten die Nazis siegreich sein. Hitler und Goebbels waren Fans disney-animierter Wald-und-Wiesen-Romantik à la „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, die reichsdeutschen Trickfilme sollten noch besser werden. Zum Chef der Deutschen Zeichentrickfilm GmbH bestellte Goebbels den glühenden Nazi und Fleischfabrikprokuristen Karl Neumann, der vom Metier keine Ahnung hatte. Wegen der Bombenangriffe auf Berlin wurde ein Teil der Produktion ausgelagert – ausgerechnet nach Dachau, in ein Künstlerheim, nicht weit vom Konzentrationslager. Während dort wurden Menschen gequält und vernichtet wurden, entstand nebenan Edelkitsch um entflogene Kanarienvögel und schniefende Hundewelpen. Nur ein Kurzfilm wurde bis Kriegsende fertiggestellt: „Armer Hansi“, ein anderer in Dachau begonnen und nach dem Krieg von der DEFA übernommen: „Purzelbaum ins Leben“. Das Cover des Buches zeigt einen unvollendet gebliebenen Rübezahl-Entwurf.

Rolf Giesen, der 2003 ein Lexikon des Trick- und Animationsfilms vorgelegt hat, hat das eher kümmerliche Leben des Nazi-Zeichentricks beharrlich erforscht, er konnte mit rund 20 Zeitzeugen noch Interviews führen. Sein verdienstvolles Buch zieht Linien auch zu den Mainzelmännchen und zum HB-Männchen („Wer wird denn in die Luft gehen, greife lieber zur HB…“) und zu Stuyvesants Duft der weiten Welt. Ausgewählte Kurzbiografien spüren einigen dieser Wurzeln nach. Manfred Schmidt, der Co-Autor von „Armer Hansi“, entwickelte später zum Beispiel die Hans Albers’ Auftritt als Sherlock Holmes nachempfundene Figur Nick Knatterton. Thea von Harbou, Autorin von „Metropolis“, schrieb ein Drehbuch für „Die Biene Maja“, das dann erst in den 1970er Jahren unter Beteiligung von Leo Kirch umgesetzt wurde. Am Drehbuch von „Armer Hansi“ (1943) war Libertas Schulze-Boysen beteiligt, die im Dezember 1942 als Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle hingerichtet wurde. Bei absolutMEDIEN erschein 2011 zum Thema eine DVD-Dokumentation „Animation in der Nazizeit“.

- Rolf Giesen: Bienenstich und Hakenkreuz: Zeichentrick aus Dachau – die Deutsche Zeichenfilm GmbH. Mühlbeyer Filmbuchverlag, Frankenthal 2020. 166 Seiten, teils farbige Abbildungen, 11,99 Euro.

Lebendig nach Hause kommen

(AM) Er ist im wahrsten Sinne schon auf beiden Seiten des Gewehrlaufs gestanden. Er ist ein Schwarzer. In den USA. Manchmal hatte er schon den Finger am Abzug und war kurz davor, einen tödlichen Schuss abzugeben. Andere Male richtete ein weißer Officer die Waffe auf sein Gesicht, und er war dem Tode nahe. 28 Jahre war Matthew Horace ein Cop, in seinem mit Hilfe des Reporters Ron Harris entstandenen Buch Schwarz Blau Blut beleuchtet er das Thema Rassismus und Polizeigewalt in den USA von beiden Seiten. Und das hautnah, von der Front. Nicht aus akademischer Distanz.

Er kennt sie alle: die Helden, die Mörder, die Rassisten, die Dealer, die korrupten Kollegen und die Opfer. Und er kennt die Zusammenhänge. Auch als Cop ist er der schwarze Junge, dem von seinen besorgten Eltern eingeschärft wurde: Egal, wie absurd die Gründe sind, aus denen die Polizei dich anhält, und egal wie schlimm sie dich beleidigen und erniedrigen, füge dich, damit du lebend nach Hause kommst. Als Cop ist er Teil einer noblen und Teil einer menschenverachtend rassistischen Institution. Das alles nennt er beim Namen, geht vor Ort – in Chicago, in New Orleans, in anderen Städten, er nennt beim Namen, was in Ferguson und anderswo passiert ist, er schreibt über die Aufrüstung und die ideologische Ausrichtung der amerikanischen Polizei (siehe dazu auch CrimeMag, 2014: Wenn der Krieg nach Hause kommt.)

Und er verteidigt Black Lives Matter: „Diese Bewegung ist so wenig polizeifeindlich wie die Frauenbewegung nicht männerfeindlich ist und die Bürgerrechtsbewegung nicht weißenfeindlich war.“ In seinem Vorwort beschreibt er, an welch einem Abgrund sich in Sachen Polizeigewalt weiße und schwarze Amerikaner gegenüberstehen.

Dann steigt er hinunter. – Ein sehr starkes Buch. Wichtig. Es ist bereits im letzten Jahr erschienen, deshalb wird hier noch einmal darauf hingeweisen.

- Matthew Horace, mit Ron Harris: Schwarz Blau Blut. Ein Cop über Rassismus und Polizeigewalt in den USA (The Black and the Blue. A Cop Reveals the Crimes, Racism, and Injustice in America’s Law Enforcement, 2018). Übersetzt von Volker Oldenburg. Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2019. 272 Seiten, 15,95 Euro.

Werkstattbericht, sondergleichen

(AM) Der Ansatz ist bestechend: einen solch monumentalen Autor und Denker wie den Philosophen Hans Blumenberg von seiner Lektüre her zu porträtieren. Rüdiger Zill hat diese Herkulesaufgabe geschultert – und meistert sie bravourös. Seine Studie Der absolute Leser ist tatsächlich Eine intellektuelle Biographie und ein weiterer Meilenstein im editorischen Werk des Suhrkamp Verlages, der Blumenberg seit über 50 Jahren veröffentlicht. Der beeindruckende Internetauftritt für diesen Autor verzeichnet an die 40 verfügbare Titel. Dem 1996 verstorbenen Blumenberg dürfte das gefallen; dass seine Bücher ihn überdauern würden, davon war er überzeugt. „Sind 50 Leser eine ‚kleine Gemeinde’ des Autors? Sind 500 Käufer eine ‚bemerkenswerte Klientel’, die auch fürs Künftige hoffen lässt? Sie 5000 abgesetzte Exemplare genug, um von einem ‚schönen Erfolg’ zu sprechen? Oder sind erst 50 000 der Einstieg in ein ‚Publikum’, das sogar dem Verleger mehr als gleichgültig zu werden beginnt? 500 000 in 25 Sprachen wären zweifelsfrei ein ‚Welterfolg’“, heißt es in seinen „Lebensthemen“.

Dafür, dass er es zeitlebens hasste, abgebildet zu werden und darüber keine Kontrolle zu haben, ist der Band reich illustriert, bringt so manchen, auch privaten Einblick. Etwa seine Irritation, von Luc Bondy wegen seines Namensvetters Hans-Christoph (ehemals ZEIT-Kritiker, dann Filmregisseur) als der falsche Blumenberg tituliert zu werden. Oder das Foto des Diagramms, mit dem er die „Philosophieprofessuren in Deutschland 1958-1965“ verfolgte. Das aber nebenbei. Rüdiger Zill hat einen durchgängig scharfsinnigen Blick für den Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben und die folgenschweren Entscheidungen, die jedes aufgeschlagene Buch für all das andere bedeutet. Sein Buch ist eine Feier intellektueller Arbeitszeit, ein wirklich besonderer Werkstattbericht. Eine vierzehnseitige Chronologie bietet zusätzlich roten Faden. Am 13. Juli 2020 wäre Hans Blumenberg 100 Jahre alt geworden.

- Rüdiger Zill: Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 816 Seiten, 38 Euro.

Geschichte, höchst anschaulich

(AM) Auch ein Staat braucht Symbole. Sie sind die Kernelemente einer Kultur, fand Elias Canetti, der Schweiz schrieb er hierfür die Berge zu. Sie finden sich bereits auf dem ersten Symbol der neuen Schweizer Nationalität, nämlich ab dem Jahr 1850 als Hintergrund der Mutter Helvetia für der Fünf-Franken-Münze – so beginnt Joseph Jung sein fulminantes und voluminöses Buch Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert. 1848 gab sich die bis dahin als rückständig und arm verschriene, ja gar als Schurkenstaat beschimpfte Schweiz eine Bundesverfassung, brachte als einziges europäisches Land erfolgreich eine liberale Revolution über die Bühne brachte und hatte plötzlich die fortschrittlichste Verfassung Europas. In der Schweizer Geschichte gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach 1848. Es war ein Wendejahr, das viel Stau beseitigte und das Alpenland zum gigantischen Experimentierfeld von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik machte, eben zum Laboratorium des Fortschritts. Zum Vorzeigestaat. Zum Musterland.

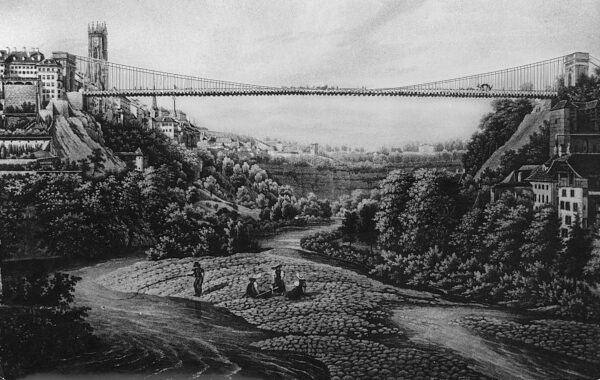

Stellvertretend für die vielen hundert Pioniere, die im Buch einen Auftritt haben, sei Philippe Suchard genannt. Er trat mit dem ersten Schweizer Eisenschiff in Erscheinung, mit seinem „Industrielle“ getauften und in Paris gebauten Dampfschiff, mit dem er den Neuenburger- und den Bielersee befuhr. Schokolade produzierte er seit 1825, belieferte damit Preußen und die Welt, ab 1837 experimentierte er mit Seidenraupen, ab 1841 mit Asphalt. Dass die Schweiz den Anschluss an die Moderne fand, hing nämlich entscheidend mit der Lösung der Verkehrsfrage zusammen. 1852 wurden Bau und Betrieb der Eisenbahnen privaten Unternehmen erlaubt, das ließ Tausende Kilometer Normalspur-, Schmalspur- und Drahtseilbahnen entstehen. Weiterer Verkehrsnetze entstanden, große Alpenstraßen ebenso wie die ersten Wander- und Spazierwege, dazu Hunderte von Tunnels, Brücken und Viadukten.

Der Historiker und Publizist Jung erzählt vom großen Prozess der Modernisierung in vier Kapiteln und Erzählsträngen, entwirft dabei ein höchst lebendiges und mehrdimensionales Panorama, vermittelt das Lebensgefühl dieser Epoche, zu der zum Beispiel die Rolle der Heimarbeit gehört, mit der die Schweiz zum weltweit zweitgrößten Textilexporteur wurde. Das prallvolle Buch ist Geschichtswissenschaft auf anschaulichstem Niveau – und wurde vom Verlag NZZ Libro (von der Zürcher Zeitung zur Schwabe Verlagsgruppe in Basel gewechselt) mit üppiger Ausstattung belohnt: übergroßes Groß-Quart-Format, großzügiger Satzspiegel, durchgängig feine Illustration, insgesamt 113 Abbildungen, von denen ich gerne so manche bei mir an die Wand hängen würde. Wunderbares Buch. Einen Eindruck geben hier 60 Seiten Leseprobe.

- Joseph Jung: Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert. NZZ Libro, Basel 2020. 676 Seiten, 133 Abbildungen, 58 Euro (49 sfr).

Die Todesreiter von Laredo

(AM) Es gibt sie noch, die schönen Geschichten in der Bücherwelt. Eine von ihnen ist der hier vorliegende Band. Er entstand, weil ein anderes Buch, nämlich „Mündungsfeuer. Die 50 besten B-Western der 50er Jahre und ihre Stars“, Verlag und Autor viele begeisterte Zuschriften einbrachte und Gregor Hauser einen Co-Autor für das neue Projekt bescherte: Peter L. Stadlbaur, der in den 50er Jahren selbst begeisterter Besucher der „Revolverkinos“ war. Zusammen durchstreiften sie noch einmal die Prärie all der untergegangenen, vergessenen oder von der großen Kritik missachteten B-Western, kamen mit neuer Beute zurück. 30 sehenswerte B-Western stellen sie in Präriebanditen. Die packende Welt der B-Western vor, ergänzt von 50 Schauspielerporträts, eingeteilt in „Die Guten“ und „Die Bösen“. Die stellen die deutliche Mehrheit und wir begegnen zum Beispiel Barton MacLane, Dan Duryea, Edgar Buchanan, Henry Silva, Jack Palance, John Ireland, Lee Marvin, Lee Van Cleef, Richard Boone, Slim Pickens und Walter Brennan. Die erneute Zusammenarbeit mit dem Filmarchiv Austria sorgt für eine schöne Bebilderung. Ich habe nur eine Kritik: Vielleicht ist es österreichischem Sprachgebrauch geschuldet, aber selbst bei B-Filmen krümmen sich mir die Zehennägel, wenn ich Filme als „Streifen“ bezeichnet sehe. Hans Schifferle übrigens hat 2018 bei epdFilm zehn B-Western näher vorgestellt: Showdown der gebrochenen Helden und viel Bildmaterial zum Thema gibt es auf der amerikanischen Internetseite „The Old Corral“.

- Gregor Hauser, Peter L . Stadlbaur: Präriebanditen. Die packende Welt der B-Western. Verlag Reinhard Marheinecke, Hamburg 2018. 252 Seiten, 20 Euro.

Konfliktstoff zuhauf

(AM) „Es sind an der Ostfront ständig 270 – 280 000 in Urlaub. Sie haben 20 Tage. Es fahren täglich 14 bis 15 Züge, jeder 750 bis 800 Mann. Es kommen noch die Reisetage dazu. Ab November werden es 465 000 Mann sein. Die Rechnung ergibt, dass wir bei der Gesamtstärke der Wehrmacht im Osten zur Zeit 7,5 bis 8 % der Einheiten im Urlaub haben, ab November 9 %. Damit können in einem Jahr sämtliche Ostkämpfer je 3 Wochen, auf 22 Tage ohne Reisetage, nach Hause beurlaubt werden“, heißt es in der Aufzeichnung einer Besprechung im Führerhauptquartier im ukrainischen Vinnica vom 18. September 1942.

In meiner Kindheit kam es oft vor, dass jemand vom Krieg erzählte, es gab Gesprächsdruck, wenn auch nicht unbedingt Durchdringungsbedarf. Aber der Druck war da. Ein Thema, das sich mir damals einprägte, war der überaus zweischneidige Heimaturlaub, der die Soldaten zwischen Front, Familie und NS-Regime stellte. Eine der Geschichten ging so, dass mein Großvater meinen Vater nicht mehr an die Front lassen und verstecken wollte, der aber hatte Bilder im Kopf, wie Feldjäger rund um die Bahnhöfe in Berlin Soldaten kontrollierten und sogleich an die Wand stellten, wenn sie ihre Züge an die Ostfront „verpasst“ hatten.

Christian Packheiser, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München, hat für seine sehr lesbar gewordene Dissertation das System Heimaturlaub untersucht. Sein Buch ist eine beklemmend anschauliche Lektüre über „Das Private im Nationalsozialismus“, so lautet auch der Untertitel der Reihe, in dem es erschienen ist. Die zusehends radikalisierte Kriegsführung des „Dritten Reiches“ griff auf Täterseite in das Familienleben von insgesamt 18 Millionen eingezogenen Soldaten und ihrer Angehörigen ein, reduzierte Familienentwürfe auf wenige kostbare Tage des Daheimsein-Könnens. Was war das für ein System, welche Rollenmuster wurden dabei gefördert oder konterkariert? Wie vertrugen sich die staatlichen und persönlichen Interessen im Fronturlaub? Packheiser sieht sich auch an, wie die Allierten das machten.

Stephen Lowry hat sich in einer hier nachlesbaren Untersuchung mit dem Genre Heimatfrontfilme beschäftigt, ein gutes Dutzend Unterhaltungsfilme des Dritten Reiches von „Urlaub auf Ehrenwort“ (1938) bis „Eine kleine Sommermelodie“ (1944) widmete sich dem Thema.

- Christian Packheiser: Heimaturlaub: Soldaten zwischen Front, Familie und NS-Regime. Das Private im Nationalsozialismus. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 533 Seiten, 45 Abbildungen, 36 Euro.

Das Kino selbst

(AM) Sie war die Strahlendste von allen. Die Schönste. Das fanden Männer wie Frauen, Filmpartner und Regisseure, Stunt-Girls und Produzenten, bis hin zu Kolumnisten und Kritikern. Sie war Lady Rotkopf/Die Piratenlady, sie war Das Teufelsweib von Montana, sie war die schönste Cleopatra der Filmgeschichte in Die Schlange vom Nil, sie war Seramis, die Kurtisane von Babylon, sie war Die Geliebte des Korsaren, sie war In den Kerkern von Marokko und Die nackte Bombe. Sie gänzte in über 40 Filmen, sie war die Leading Lady des Abenteuerfilms, die „Queen of Technicolor“ und die „Miss West“ der 50er Jahre. Sie war die Queen of the B’s. Robert Zion, der das Filmherz auf dem richtigen Fleck trägt, im Umfeld des 35 Millimeter Retro-Filmmagazins arbeitet (das gerade umfangreich Barbara Stanwyck behandelt) und bereits exquiste Bücher über Roger Corman, Vincent Price, William Castle und Dario Argento veröffentlicht hat, stellt uns Rhonda Fleming in einem leidenschaftlich vom Kino begeisterten, altmodisch schönen und informativen Filmbuch vor. Er fängt mit dieser Szene an:

„Zwei abgerissene Männer prügeln sich in einer Handelsstation irgendwo am Amazonas. Plötzlich tritt eine Frau in die Tür, ihr rotes Haar scheint in Flammen zu stehen, ihre dieses Haar komplementierenden seegrünen Augen fixieren interessiert aber distanziert die Szenerie. Der ganze Film scheint plötzlich stillzustehen, eingefroren zu sein in diesem einzigen Blick. Was für eine Würde, was für eine Präsenz, was für eine selbstbewusste Haltung und – meine Güte! – was für eine Schönheit!! Eine der abgerissenen Gestalten starrt fasziniert und ungläubig auf diese Erscheinung, wie auf eine Projektion eines Traumbildes aus einer anderen Welt (Es ist die übliche Reaktion der männlichen Protagonisten auf den Auftritt Rhonda Flemings). Er nimmt sie auf seinem Boot über den Amazonas mit…“ ( Es geht um Der Schatz der Jivaro, 1954.)

Niemals hat sie sich vollständig vor einer Kamera ausgezogen. Ihre sich unter ihrem Nachthemd abzeichnenden Brustwarzen in Straße des Verbrechens (Slightly Scarlett, Regie: Allan Dwan, 1954) sind das Expliziteste, das die Öffentlichkeit jemals von ihr zu Gesicht bekommen hat. Sie ist, da stimme (nicht nur) ich dem Autor zu, einer der Gründe, warum das Kino überhaupt erfunden wurde.

- Robert Zion: Rhonda Fleming – Queen of the B’s. fusées – Schriften zur Kultur, Gesellschaft und Politik, 2020, BoD. Softcover, Fotobrillant-Druck. Filmografie, Diskografie, Film-, Personen-, Sach- und Songregister. 332 Seiten, 236 Abbildungen (davon 90 in Farbe) 29,99 Euro. Robert Zions Filmblog hier.

WHILE THE CITY SLEEPS – Fritz Lang, 1956.